新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大13項研究項目獲研資局資助 項目數量及金額為全港院校之冠

香港科技大學(科大)在2025/26年度大學教育資助委員會(教資會)轄下研究資助局(研資局)的「協作研究金」及「研究影響基金」項目遴選中,展現出卓越的科研領導力。科大共有13項研究項目成功獲得「協作研究金」及「研究影響基金」撥款,資助總額逾港幣7,700萬元;無論在項目數量和金額方面,均位列全港所有教資會資助大學的榜首。此佳績不僅彰顯科大致力推動跨學科及跨院校研究,在將前沿研究成果轉化為具社會實效的解決方案以提升社會福祉方面,亦實力雄厚。是次獲研資局資助的研究項目涵蓋多個對未來發展至關重要的前沿領域,包括人工智能(AI)、量子材料科學、微電子與自動化系統等尖端科技。這些研究旨在應對當前迫切的挑戰與機遇,例如提升城市抵禦氣候災害的能力、加速低碳經濟轉型、提升金融數據分析的精準度、開拓精準醫療技術的應用,以及構建低空經濟產業生態系統。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授祝賀各研究團隊,並強調研資局的撥款對科大科研發展具有深遠意義。他表示:「科大衷心感謝研資局對我們的跨學科研究工作予以充分肯定。科大始終秉持『創新為民、科研為用』的理念,致力將前沿科研成果轉化為對社會帶來切實價值與效益的創新方案。今年獲資助的項目極具發展潛力,涵蓋能源、災害應對、醫療健康、金融發展等關鍵領域。展望未來,科大將繼續加強與政府、產業界、學術及科研機構,以及投資界的緊密合作,共同推動新質生產力發展,以科技創新貢獻香港、國家及全球社會。」獲資助項目簡介:研究項目協調項目之科大學者協作研究項目補助金浸沒式冷卻和通用碳估算的可持續人工智能中心環境及可持續發展學部教授王丹教授

2025

新聞

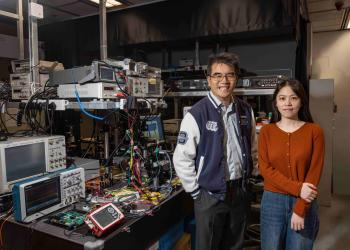

科大工學院研究人員開發新型光探測器 提升片上功率監測效能 促進可編程光子學、生物感測及片上實驗室系统技術應用

可編程光子學利用光傳送訊號,能達到比電子學更快、更節能的運算。然而,現有片上功率監測器的性能不足,令可編程光子系統的發展受限。香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功開發一種注入鍺離子的硅波導光電二極管,這種新型光探測器具備高響應度、超低光學損耗及低暗電流的特點,能大大提高片上功率監測器的效能,為節能、超靈敏生物感測系統提供關鍵硬件,以促進可編程光子學的實際應用。研究成果已於國際期刊《先進光子學》發表。可編程光子學器件利用光來進行複雜運算,是光子學研究的關鍵領域。有別於使用電子傳送訊號的傳統電子裝置,可編程光子系統使用光子,具有處理速度更快、頻寬和能源效率更高的優勢,使可編程光子學可應用於對運算要求較高的實時深度學習、數據密集型計算等。片上功率監測器是構建可編程光子網絡不可或缺的核心組件,其性能高低直接決定了系統的自適應調整精度、穩定性和整體效能。然而,現有功率監測器的設計存在許多限制,包括需要保持極低光學吸收損耗,以避免對傳輸中光訊號造成顯著衰減,亦需要高響應度來確保對微弱光功率的檢測靈敏度,以及保持低暗電流和低功耗。為應對這些挑戰,由科大電子及計算機工程學系系主任及教授潘永安及博士生牛玥帶領的團隊,開發出一種注入鍺離子的硅波導光電二極管,解決了片上功率監測器無法兼顧高響應度和低損耗的難題。波導光電二極管是一種小型光探測器,可直接整合用於傳輸光訊號的光波導中。波導光電二極管將在波導中傳輸的一小部分光,轉換為電訊號,以便傳統電子設備進行測量。注入鍺離子有助增強轉換效率,原理是透過離子轟擊在光電二極管的硅結構內部引入可控的缺陷,令其可吸收比純硅吸收範圍更低的光子,使光電二極管能夠偵測波長範圍寬度更廣的光。

新聞

科大與SEMI合辦首屆「2025半導體創新與智能應用峰會」

香港科技大學(科大)與SEMI合辦的「2025半導體創新與智能應用峰會」(SIIAS)日前圓滿舉行。峰會作為科大創立35周年誌慶活動之一,獲中華人民共和國香港特別行政區政府支持,首次在港舉行,成功匯聚逾600名來自中國內地、美國、沙特阿拉伯、德國、新加坡等地的半導體行業領袖、前沿科研學者、核心政策制定者及學生,共商產業技術創新與全球發展策略,進一步鞏固香港作為國際創新科技樞紐的地位。峰會充分彰顯了科大在半導體科研及成果轉化的領先地位,以及其在凝聚官、產、學、研、投各方力量,共同推動半導體產業發展方面所作出的貢獻。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授對於成功主辦本次峰會感到非常榮幸,並強調:「我們衷心感謝香港特別行政區政府給予鼎力支持,令此次在半導體行業內非常重要的峰會得以在香港順利舉辦。這亦反映了我們共同致力推動半導體產業發展,使其成為創新的重要支柱。香港作為國際金融中心、全球最國際化的都市之一,同時位處於粵港澳大灣區,擁有連結產、學、研各界的蓬勃生態系統,是進行國際交流的理想之地。舉辦此類活動有助於推動全球產業在技術落地的前階段協作,加速創新,並促進半導體行業所亟需的人才培育。香港科技大學堅信,跨學科合作是推動顛覆性科技進步的催化劑。通過匯聚學術界、產業界、研發專家及投資者,我們正在共同構建一個充滿活力的半導體創新生態系統。」SEMI全球副總裁居龍先生表示:「香港作為連接全球創新生態的樞紐,舉辦首屆國際半導體峰會具有重要戰略意義。作為國際化、專業化和本地化的平台,SEMI非常榮幸能與香港科技大學攜手,將自身的全球產業資源與頂尖學術力量深度融合。此次活動不僅進一步擴大了SEMI中國在香港及全球半導體行業的影響力,更將成為加速香港建設半導體創新高地、成為推動全球產業協同發展的新引擎。」

新聞

科大與SEMI合辦「2025半導體創新與智能應用峰會」將於12月2日香港首次舉行

香港科技大學(科大)與國際半導體產業協會SEMI攜手合作,將於2025年12月2日(星期二)合辦「2025半導體創新與智能應用峰會」(SIIAS)。這一標誌性行業盛會首次移師香港舉行,並獲香港特別行政區政府資助,屆時將匯聚全球半導體行業領袖、前沿科研學者及核心政策制定者,共同規劃半導體創新未來藍圖,推動產業戰略發展。SIIAS的舉辦將有助鞏固香港作為全球微電子與先進製造創新中心的地位。特區政府創新科技及工業局局長孫東教授及SEMI全球副總裁居龍先生將出席活動擔任嘉賓,分享他們對半導體產業發展的獨到見解。峰會亦設有多場專題討論,由來自世界各地包括中國內地、美國、沙特阿拉伯、德國、新加坡等地的行業領袖參與,分享其真知灼見。同場更設有創新互動體驗區,匯聚來自科大和科大(廣州)共12 支科研團隊的前沿技術成果,生動展示半導體技術如何推動世界進步。此外,大會更特別為中學生安排了多場STEM 工作坊,通過沉浸式體驗讓他們探索人工智能和半導體應用的奧秘。成立於1970年的SEMI是全球半導體產業規模最大的行業協會之一,連繫全球3,000多家半導體企業及150萬名產業專業人士,致力透過倡議、人才培育、可持續發展、供應鏈管理和各式計劃,助力產業會員加速協作,以應對產業挑戰。SEMI每年在世界各地舉辦大型論壇及展覽,積極推動全球產業進步,並匯聚各方精英加速行業創新。更多活動資訊及報名詳情,敬請瀏覽:https://okt.hkust.edu.hk/siias-event。

新聞

科大工學院研發超高效紅色量子棒QR-LED 大幅提升屏幕色彩鮮豔度及亮度

由香港科技大學(科大)工學院領導的研究團隊在量子棒發光二極管(QR-LED)技術上取得重大進展,為紅色QR-LED創下了破紀錄的高效率水平。這項創新有望徹底改變下一代顯示與照明技術,為智慧型手機和電視用戶帶來更生動、更優質的視覺體驗。發光二極體(LED)早於數十年前已應用於電子產品,直至近年量子材料出現,催生出量子點LED(QD-LED)和量子棒LED(QR-LED)。與目前主流的LED技術相比,QD-LED能夠提供更高的色純度(顏色鮮豔程度)和亮度。然而,光取出效率是主要障礙,因為它為外部量子效率(EQE)設定了根本性的上限,從而阻礙了性能的進一步提升。QR-LED所採用的量子棒是一種細長形的納米晶體,具有獨特的光學特性。通過改良設計,可優化光的發射方向,從而提高光取出效率。然而,QR-LED面臨兩大技術挑戰:一是材料在吸收光子後,其光致發光量子產率(即發射和吸收光子數量的比率)較低;二是薄膜質量較差,容易引起漏電流現象。為突破現有局限,由科大電子及計算機工程學系副教授Abhishek K. SRIVASTAVA教授所帶領的研究團隊,通過精細的合成工藝成功提升了QR-LED的光學性能,並實現了紅色和綠色量子棒在尺寸分布和形狀上均一,令光致發光量子產率顯著提升至92%,這些特性對於優化QR-LED性能至關重要。過往的研究一直忽視了不規則量子棒薄膜所引起的漏電流現象,以及該問題對QR-LED外量子效率的負面影響。為此,團隊構建了一個等效電路模型,以深入分析傳統QR-LED結構中的漏電流問題及其器件的工作原理,從而開發具針對性的解決方案以抑制電流洩漏。通過對QR-LED器件結構進行優化改造,團隊在提升載流子注入效率的同時,顯著抑制了漏電流的現象。採用新技術後,經優化後的紅色QR-LED實現了高達31%的外量子效率,亮度達110,000 cd m⁻²,創下了紅色QR-LED研究的新紀錄。為驗證該技術的通用性,團隊以相同方法應用於綠色點棒狀量子棒,同樣取得滿意結果:外量子效率20.2%,並實現了250,000 cd m⁻²的超高亮度。有關成果不僅證明了團隊的創新方法有效,也展示了其在不同顏色和形狀量子棒的龐大應用潛力。

新聞

香港科大馮諾依曼研究院團隊發佈創新AI圖像生成和編輯器 突破創作瓶頸 表現優於現有模型

人工智能(AI)圖像編輯及生成模型獲廣泛應用於圖像創作,然而其對抽象概念如感覺和氛圍等理解精準度一直存在局限,且多依賴純文字指令,較難準確表達複雜圖像意思,亦無法捕捉風格、材質或光影等效果。由香港科技大學(科大)馮諾依曼研究院院長兼計算機科學及工程學系講座教授賈佳亞教授帶領的團隊成功開發名為「DreamOmni2」的AI圖像生成和編輯器,不僅擁有卓越的多模態指令編輯和實體物件生成能力,更在抽象概念的理解和生成方面有重大突破,讓AI不僅能「看圖」,更能「理解圖意」,多方面表現優於同類型開源和閉源模型,為AI創作開啟無限可能。直擊缺陷:解鎖抽象概念的創作潛能近年,圖像編輯及生成模型的發展進入爆發階段,新品頻出,但暫時仍未有任何模型能徹底克服實際操作上遇到的兩大缺陷。其一是文本指令的局限性,純文字指令難以準確描述人物特徵、抽象紋理等細節。其二是抽象概念的缺失,現有模型僅能處理有形實體,如人物、物件,無法有效應對髮型、妝容、紋理、光影效果或風格等抽象概念,極大程度上限制了創作空間。DreamOmni2則可解決有關難題,成功執行兩大全新任務,包括根據用家輸入的抽象或實體概念,執行多模態指令編輯和生成,真正成為「全能創作工具」。全面性能測試:超越現有開源與閉源模型在多模態指令生成任務中,DreamOmni2能基於圖片中的實體進行圖像生成,例如提取圖一的畫作掛在臥室牆上,將圖二盤子的材質套用在圖三的水杯,並將水杯放置在桌子上,以生成符合用家要求的新圖像(圖示一)。在多模態指令編輯任務中,DreamOmni2的表現亦非常優秀,例如將圖中帽子的顏色變成與另一張圖毛衣相同的配色(圖示二)。

新聞

香港科大科學家揭示中國人群遺傳風險因子對阿爾茲海默症的關鍵影響

香港科技大學(科大)最新研究顯示,一種名為TREM2 H157Y的遺傳變異會顯著增加中國人群罹患阿爾茲海默症的風險。研究發現,此遺傳變異所帶來的致病風險,與目前已知最強的阿爾茲海默症遺傳風險因子APOE-ε4相近,能使病情迅速惡化和帶來更嚴重的神經退行性病變。這項研究是該領域首個針對中國人群多發的阿爾茲海默症遺傳風險因子TREM2 H157Y遺傳變異所進行深入的家族臨床個案研究。研究成果已刊登於國際權威科學期刊 Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association,對疾病監測和病人照顧影響深遠。主要研究結果包括:TREM2 H157Y 遺傳變異與阿爾茲海默症風險增加相關。大約每 200 名中國阿爾茲海默症患者就有一人攜帶 TREM2 H157Y 遺傳變異。攜帶TREM2 H157Y遺傳變異患者的臨床病情惡化更迅速。攜帶TREM2 H157Y遺傳變異的阿爾茲海默症患者出現更嚴重的病理影響。TREM2 H157Y遺傳變異攜帶者的血液蛋白生物標誌物的變化揭示了特定的潛在生物學機制,凸顯其在監測疾病進程及制定個人化疾病管理策略方面的應用潛力。