在香港,每逢盛夏的台风季节,可能会遇上山泥倾泻、内涝、塌树等状况,场面有时令人触目惊心。而过去10年间,极端降雨也更频繁袭港,其强度甚至超越黑色暴雨警告信号的程度。这个趋势正好揭示全球暖化对我们日常生活和安全的影响日增,让我们不禁反思:在面对大自然的怒号时,应当如何做好准备?

气候专家陈飞教授为此积极寻求解决方案。2024年,他加入科大担任环境及可持续发展学部副主任。陈教授曾于美国国家大气研究中心工作逾28年,现时在联合国世界气象组织身兼要职,开发可预测多重灾害的崭新天气预警系统,务求助大湾区及东南亚城市应对极端天气的冲击。

「香港对暴雨天气并不陌生,而且拥有健全的经济基建设施和密集人口,是针对极端天气试验不同创新方案的理想城市,从而助提升其他东南亚超大城市对气候变化的适应能力。」陈教授解释:「我们可先在这里建立预警机制,然后让曼谷、吉隆坡等城市借鉴。」

跨界协作 各司其职

陈教授现正构思将人工智能(AI)技术融入预警系统,以提升其天气预测能力。然而,这个系统并不仅限于发放天气警报,更重要的是集合政府部门、研究人员及非牟利机构的资源和专业知识,促成跨界合作。

在这个协作模式中,研究人员将联合政府部门,持续研发及优化预警系统。而在社区层面,非牟利组织会深入受影响的社区,向有需要的弱势社群提供适切支持。陈教授指:「非牟利组织不但拥有广泛的社区网络,更重要是他们与市民之间已经建立互信。」

长远而言,陈教授希望建立一套精密的模型系统及数据库,让系统能够按照不同的时间线预测天气,做到即时或细至每分钟的预报,以至横跨数十年的气候变化预测。

探索行动科学 从中发掘灵感

一年多前,陈教授毅然转换人生跑道,离开生活多年的美国,举家移居香港,更首次投身大学的教研工作。虽然他曾在多个国际机构出任要职,包括现于世界气象组织担任「世界天气研究计划」城市预测项目联合主席,这项改变对他而言可谓前所未有。

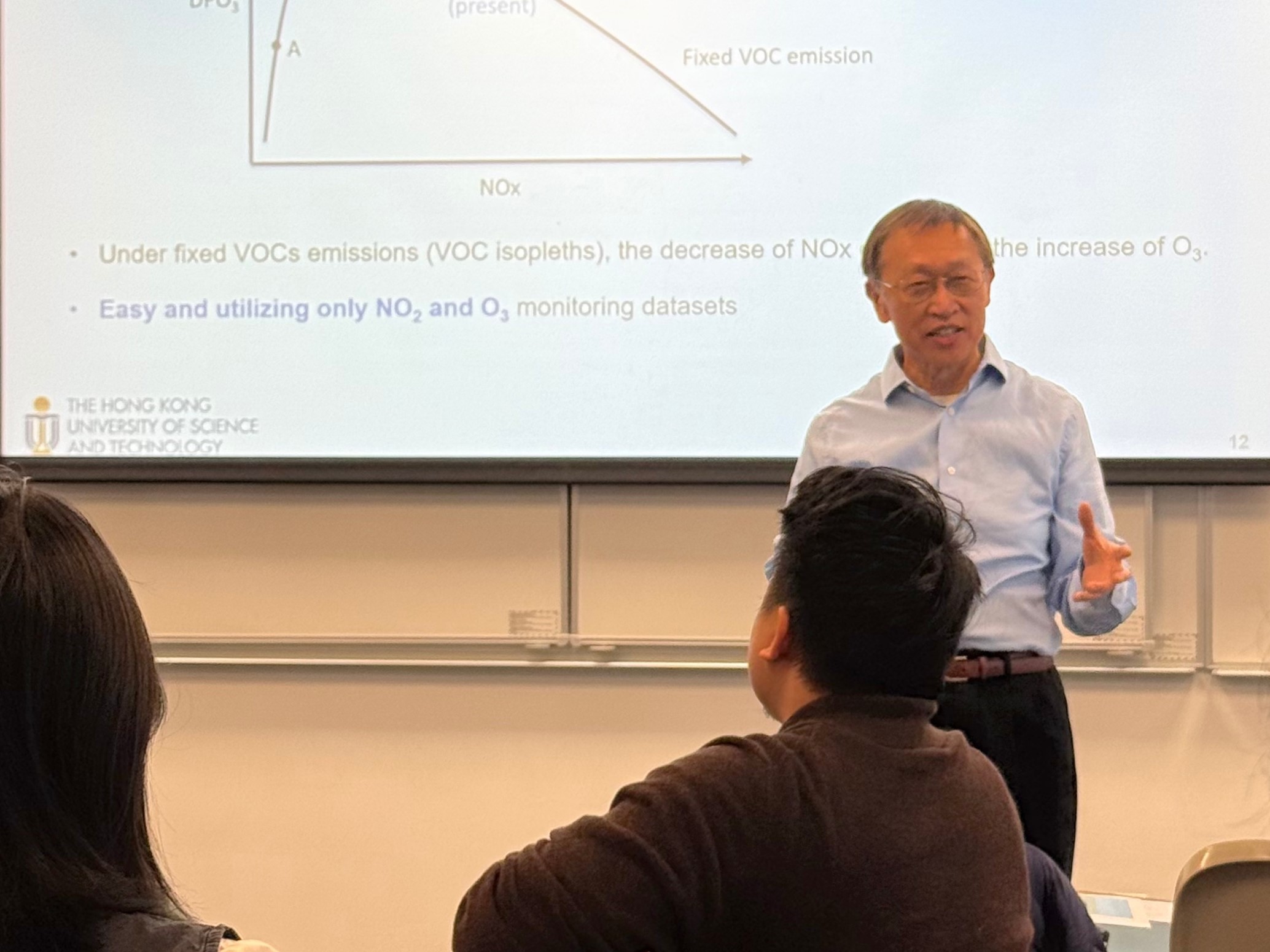

陈教授来港首执教鞭,此刻回想初时上课情形,依然双目发光。他坦言:「我过去专注于研究工作,常与世界各地领袖和学者沟通协作,但说到教学,却是全新体验。我需要熟悉大学的教育模式,还要为学生准备学习材料。」谈到这里,他不禁莞尔道:「这些课堂也为我提供了和年轻人互动的宝贵机会,毕竟未来是掌握在他们手中的。」

那么,是什么促使陈教授作出如此重大的转变呢?陈教授直截了当地表示:「我想从事行动科学。」多年来,他观察到研究员与决策者、市民及其他持份者等最终用户之间存在鸿沟,削弱了研究成果可带来的实际效益。对此,陈教授语带坚定地说:「我们的大学鼓励知识转移,因此我希望建立相关的气候数据库,方便所有使用者取用,惠及社会。否则,若研究科学最终无法服务社群,又有何意义呢?」

向往跨学科文化

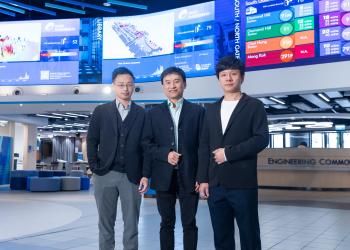

作为科大跨学科学院的教授,陈教授深受校园的跨学科文化所陶醉。他日常穿梭于学院的走廊时,会走到同侪的办公室闲聊几句,偶然会激发出创新意念。他分享:「在跨学科学院,周围都是来自不同领域的专家,每一次交流都为我带来全新视角。」这里人才济济,陈教授十分期望与众多AI专家合作,携手优化其天气预警系统。

陈教授在倡议可持续发展方面亦不遗余力,他特别赞赏科大的「可持续发展智慧校园」计划,此计划支持科大社群将创新意念应用到校园之中,推动可持续发展。

「看到校园涌现各种别具创意的项目,例如AI 校园大使、 垂直花园,还有利用人脸识别技术优化图书馆服务等方案,全都令人印象深刻。科大就像一个智慧城市发展的缩影。」陈教授说得兴起,不忘查看手表,忽道:「噢,是时候去上课了。」他赶忙收拾教材,与我们匆匆道别,愉快地迈出办公室。

这天晴空万里,校园悠然地沐浴在和煦的阳光中。这位身处气候科学与科技交汇点的学者,正要带领一班求知若渴的年轻人展开讨论,求索新知。