新闻及香港科大故事

2025

香港科大故事

智慧飞翔:科大数码双生开创空域新维度

对大多人来说,平凡之路才是安全之道,而未取之路则属于勇于探索的开拓者。香港科技大学(科大)的学者正是如此,他们不断突破界限,志在苍穹,还将创新目光投向无垠的天空。

在科大低空经济研究中心,研究团队以崭新思维全力革新城市空域发展,积极响应香港特区政府推动低空经济的政策。现时,他们正运用突破性的数码双生技术,打造能复制实体世界的虚拟模型,为无人机管理、空域管制及基建监察带来革命性转变。

这项使命由土木及环境工程学系郑展鹏教授带领,致力释放低空经济的无限潜力。

数码双子图:无人机管理的全新时代

所谓「数码双子图」,是与现实世界实时同步的虚拟镜像模型,利用感应装置和物联网设备收集到的数据不断更新。应用于无人机领域后,便能建立出高度互动的三维空域或基建地图,让导航及协调更趋精准。

郑教授解释:「数码双子图能实现与无人机操作同步,在复杂空域中安全导航,犹如智慧化的无人机航空交通管制。透过这个平台,我们能以前所未有的方式可视化呈现无人机、空域及基建,进行模拟和精密管理。」

图为数码双生子图原型平台,有望推动大湾区低空经济发展。

新闻

科大工学院推出「拟人化」自动驾驶系统

香港科技大学(科大)工学院的跨学科研究团队最近成功开发了一套「拟人化认知编码系统」,让自动驾驶车(自驾车)能像人类司机般「思考」,综合判断复杂路况。这项崭新技术可将整体交通风险降低26.3%,而对于行人及骑行者等高风险群体来说,潜在意外更大幅减少51.7%。与此同时,自驾车的自身风险也下降了8.3%,为自动驾驶技术的安全性迈进一大步。

现行自动驾驶系统的一大局限,在于其「单对单」风险评估机制,即每次只能比较两个选项,无法像人类司机那样全面考虑道路上的多方互动,例如在十字路口优先让路予行人,再适度调整与附近车辆距离;一旦确定行人安全,再迅速将注意力转向其他车辆。这种动态决策能力,称为「社会敏感度 (social sensitivity)」。

为了让自驾车可「学习」人类的社会敏感度,科大土木及环境工程学系讲座教授杨海牵头的研究团队借鉴了神经科学、认知科学和伦理学概念,开发出符合人类认知逻辑的编码方案,为自动驾驶系统配备接近真人司机的感知、评估与行动能力。

该系统结合了三项关键创新:

一、个体风险评估模组 (Individual Risk Assessment):评估每位道路使用者(包括行人、单车、电单车与邻近车辆)的潜在风险,包括分析其速度、相对距离和行为规律,例如,在路边行走的小孩会被归类为高风险群体。

二、社会权重风险映射模组 (Socially Weighted Risk Mapping):在决策过程中引入伦理权重,优先保护弱势群体,例如在实际应用上,自驾车即使在规则允许前进的情况下,亦可能会主动礼让行人。

三、行为信念编码模组 (Behavioral Belief Encoding):能预判自驾车决策对整体交通状况的影响,举例说突然变道会否导致周边司机急刹,或者加剧路面挤塞。

香港科大故事

智胜风暴:气候专家冀身体力行 助城市应对极端天气

在香港,每逢盛夏的台风季节,可能会遇上山泥倾泻、内涝、塌树等状况,场面有时令人触目惊心。而过去10年间,极端降雨也更频繁袭港,其强度甚至超越黑色暴雨警告信号的程度。这个趋势正好揭示全球暖化对我们日常生活和安全的影响日增,让我们不禁反思:在面对大自然的怒号时,应当如何做好准备?

气候专家陈飞教授为此积极寻求解决方案。2024年,他加入科大担任环境及可持续发展学部副主任。陈教授曾于美国国家大气研究中心工作逾28年,现时在联合国世界气象组织身兼要职,开发可预测多重灾害的崭新天气预警系统,务求助大湾区及东南亚城市应对极端天气的冲击。

「香港对暴雨天气并不陌生,而且拥有健全的经济基建设施和密集人口,是针对极端天气试验不同创新方案的理想城市,从而助提升其他东南亚超大城市对气候变化的适应能力。」陈教授解释:「我们可先在这里建立预警机制,然后让曼谷、吉隆坡等城市借鉴。」

暴雨可引发山泥倾泻,堵塞车道和街道,不仅造成经济损失,还对公众安全构成严重威胁。

跨界协作 各司其职

陈教授现正构思将人工智能(AI)技术融入预警系统,以提升其天气预测能力。然而,这个系统并不仅限于发放天气警报,更重要的是集合政府部门、研究人员及非牟利机构的资源和专业知识,促成跨界合作。

新闻

Building the Future: Civil Engineering and the Advent of Smart Cities(只供英文版本)

The United Nations Department of Economic and Social Affairs has predicted that by 2050, over 68% of the global population will reside in cities. This massive projected urban population (6.5+ billion) will no doubt put a great deal of strain on infrastructure, resources and the world’s ecosystems, but, from an engineering standpoint, such large-scale urbanization also presents tremendous opportunities for technological, human as well as other societal and economic development.

2024

新闻

港铁及香港科技大学联合研究 推动以人工智能和大数据实践智慧交通管理 荣获香港资讯及通讯科技奖多项殊荣

The “Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)-MTR Joint Research Laboratory” (“Joint Laboratory”) is dedicated to leveraging innovative technology for effective smart traffic management. In one of its research projects, the team utilized artificial intelligence and big data to simulate and predict changes in Hong Kong citizens’ travel patterns under various scenarios, thereby assisting the operations team in implementing appropriate operational plans. This project has won multiple awards at the “Hong Kong ICT Awards 2024”, including the “Smart Mobility (Smart Transport) Gold Award”, “Best Use of AI Award”, “Smart Mobility Grand Award”, and the highest honor, the “Award of the Year”.

2020

新闻

构建香港智慧城市(只供英文版本)

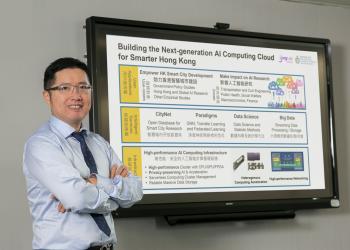

Prof. CHEN Kai, Associate Professor of Computer Science and Engineering, is now the brain behind what will become Hong Kong’s ‘brain’ in future – the next-generation artificial intelligence (AI) computing hub for the entire city that encompasses smart bus schedules, taxi dispatch, typhoon warning, medical diagnosis, fintech and others.

新闻

香港科技大学研发智能发烧侦测系统 提供更有效解决方案以守护公众健康

香港科技大学(科大)的科研人员研发了一套崭新的「智能发烧侦测系统」(SFSS),让边境口岸的检疫人员能更易于识别有发烧征状的旅客。这套系统现被应用到多个边境口岸、政府大楼和大学,以对抗新型冠状肺炎病毒(Covid-19)。

自2003年沙士(严重急性呼吸系统综合症)爆发后,热成(thermal)图像探测器获广泛使用到不同关口,以筛查有发烧征状的入境旅客。发烧是感染沙士、新冠肺炎及其他传染病的重要病征。不过,检疫人员为了追踪这些身体抱恙人士,往往需于弹指之间同时监看热成图像以及彩色影像(即闭路电视)两个屏幕。

如今,一支由科大工业工程及决策分析学系苏孝宇教授领导的跨领域研究团队,利用人工智能、实时追踪以及大数据分析,设计了一个不仅能更准确地检测脸部被遮挡的疑似发烧者,同时亦能将热成图像和彩色影像融合于同一屏幕的系统。在屏幕上,有发烧征状的不适人士会被标记于红框内,系统亦会发出提示声响,以协助检疫人员作实时辨认,大大提升行动效率,守护公众健康。

有别于一般运用红外线镜头的发烧监测系统,这个以人工智能与深度学习为基础的系统于人脸及热感侦测方面都更为准确。此系统旨在于人海中追踪及侦测疑似发烧人士,透过深度学习和人体测量学,系统能进行「视觉还原」*,即使被检测人士正佩戴口罩并遭对象遮挡部分身体,仍能准确检测。除此之外,由于系统依赖计算机运算而非靠肉眼判断热成图像色差,并且会把距离及包括背景中热力来源等环境因素的影响计算在内,检测结果亦因而更为准确。另外,由于追踪功能聚焦于脸部,检测结果亦较难受个人身上高温对象而影响,除非有关对象直接遮盖该人士的脸部。

此系统建立于大数据分析的跨平台数据库上,让不同地区的装置能够组合成一个更大的网络,从而可更容易追踪到疑似发烧人士,但系统不会保留任何个人资料。透过大数据、深度学习和人类科学,这套系统亦具自我学习功能,能随时间变得更为智能及准确。

研究团队成员来自机械学习、生物工程及平行网络等专业界别,当中包括来自科大电子及计算器工程学系的系主任施毅明教授与高级讲师王启新教授,以及计算器科学及工程学系助理教授陈启峰。

2019

新闻

Let's Get Going on Road to Cleaner Air (只提供英文版本)

Air pollution is a major environmental and health concern in Hong Kong and the largest environmental health risk, according to the World Health Organization, tying it to seven million premature deaths globally in 2016. Yet many of us accept it as part of city living.

In a bid to help city dwellers take their health into their own hands, HKUST's Institute for the Environment recently launched a game-changing mobile app that lets users monitor air quality to reduce their exposure to air pollution.

Titled PRAISE-HK (Personalized Real-time Air-quality Informatics System for Exposure), the app provides real-time air quality and health risk information and forecasts, down to the street you are at, up to two days in advance, helping Hongkongers live a smarter and healthier life.

One of the world-leading technologies behind the app is our dynamic transport modeling.