新聞及香港科大故事

2025

新聞

諾貝爾獎得主匯聚科大:以好奇心為舟 航向科學卓越之境

香港科技大學(科大)近日邀得三名諾貝爾獎得主,與近200名師生和嘉賓作現場交流。活動同時吸引了約2,000名來自內地各個高等院校的線上觀眾參與,彰顯科大在推動跨學科創新,以及連結本地科研社群與全球思想領袖方面的努力。

作為今年「香港世界青年科學大會」暨「香江諾貝論壇」的主題活動,這場名為「我與科學家在一起:諾貝爾獎得主走進科大」的活動於4月14日舉行,由科大與香港北京高校校友聯盟(京校聯) 合辦。三位享譽國際的諾貝爾獎得主分享了他們的真知灼見:

May-Britt MOSER教授:2014年諾貝爾生理與醫學獎得主,以發現大腦空間導航系統中的網格細胞聞名

Konstantin NOVOSELOV教授: 2010年諾貝爾物理學獎得主,因石墨烯和二維材料的卓越研究獲獎

Didier QUELOZ教授:2019年諾貝爾物理學獎得主,因首次發現一顆圍繞類太陽恆星的系外行星而改寫了天文學史

這三位頂尖科學家分享了他們的科研歷程以及對未來科學突破的展望,同時強調好奇心驅動研究的重要性。

科大校長葉玉如教授感謝一眾貴賓親臨校園,並衷心答謝主辦方和支持機構的精心安排。她說:「今天的活動不僅讓師生有機會與優秀的科學家交流,更能一同深入探索科學研究的本質。科大自創校以來,一直秉持推動創新、研究與知識轉移的使命,而這些諾貝爾獎得主所展現的好奇心、創造力與堅毅不屈的精神,正正是科大致力培養學生所具備的素質。我期盼他們的科研歷程,能啟發師生們繼續追求突破,透過跨學科、跨地域的合作,共同發掘知識的力量,造福社會。」

新聞

科大生命科學團隊建立顱內視束損傷模型 揭示重塑中樞神經系統損傷後功能性環路的關鍵機制

由香港科技大學(科大)生命科學部和化學及生物工程學系劉凱教授領導的研究團隊,成功開發了一種顱內橄欖頂蓋前核(OPN)前視神經束損傷模型(pre-OPN OTI),並揭示了重塑受損中樞神經系統功能性環路的關鍵機制,為神經創傷以及神經退行性疾病的精準治療提供了嶄新方向。

成年哺乳動物的中樞神經系統(CNS)一旦損傷,其自我修復能力較低,主要原因在於損傷後神經軸突無法再生,亦無法與目標神經元重建功能性連接。目前的研究多聚焦在增強軸突再生能力,但僅有少數模型能在完全性損傷後實現功能性連接,而且重建功能性連接機制仍不明確。為此,劉凱教授的團隊展開相關研究,成功開發了顱內橄欖頂蓋前核前視神經束損傷模型,該研究結果於2025年3月在《Nature Communications》上發表,題為「Functional optic tract rewiring via subtype- and target-specific axonal regeneration and presynaptic activity enhancement」。

該模型通過顯微手術在小鼠外側膝狀體(LGN)與OPN間施加機械壓力,精確地使小鼠視網膜神經節細胞(RGCs)軸突受到損傷。相較於傳統模型,該模型有幾個顯著優勢──無需移除皮層組織,手術時間縮短;損傷位點距離靶核團OPN接近,便於研究靶向軸突再生;利用瞳孔光反射(PLR)作為功能恢復指標,實現定量評估;RGCs存活率高,可作長期觀察。研究透過完全喪失PLR以證實損傷的完整性(因PLR由內在光敏視網膜神經節細胞ipRGCs經OPN環路介導),並通過瞳孔收縮定量監測功能恢復進程。

2024

新聞

科大舉辦「分子前沿研討會」 匯聚四名諾貝爾獎得主 激發年輕一代科創熱情

香港科技大學(科大)今天起一連三日於大學的逸夫演藝中心舉辦「分子前沿研討會」(Molecular Frontiers Symposium),邀得多位國際知名科學家,包括四名諾貝爾獎得主出席演講,為一眾頂尖學者及年輕新一代,提供多元化思想領袖平台,促進交流與聯繫。

來自世界各地近40名國際頂尖分子科學家,包括諾貝爾獎得主斯特凡‧赫爾 (Stefan HELL) 教授、蒂姆‧亨特 (Tim HUNT) 爵士、卡爾‧巴里‧夏普利斯 (K. Barry SHARPLESS) 教授和格雷戈里‧溫特 (Gregory WINTER) 爵士,將於大中華區首屆題為「科學新知的前沿」的研討會上,就基因編輯、螢光顯微鏡及蛋白質工程等議題,分享真知灼見及相關領域的最新發展。

研討會錄得逾1,500名報名參與嘉賓,當中包括數百名來自香港和其他大灣區城市的學生,以及生物科技與生物醫學範疇的專家和業界代表等。在研討會的答問環節上,與會同學向現場的頂尖講者踴躍提問,了解他們於研究路上所面對的得與失。各講者分享他們的獨到見解和心得,為有志投身科研創新的學生帶來啟發。

活動主辦方分子前沿基金會(Molecular Frontiers Foundation)創會主席Bengt NORDEN 教授表示:「分子前沿研討會旨在激發下一代對科學的熱情,推動分子科學的創新研究,並促進頂尖科學家與大眾之間具意義的互動。我們很高興是次盛會首次在香港舉行。香港是一個充滿活力的國際教育樞紐,擁有五所位列全球百強的大學,而科大是當中一所致力於創新與研究的大學。透過於科大匯聚這批卓越的學者,我期望能激發富有成果的討論並促進跨地域合作,從而幫助塑造分子科學的未來。」

新聞

科大團隊發現新的細胞因子促進SARS-CoV-2進入宿主細胞

由香港科技大學(科大)生命科學部副教授郭玉松教授帶領的研究團隊,最近揭示了一項有關新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的新發現。團隊最新發現的宿主因子會通過與SARS-CoV-2刺突蛋白的受體結合域相互作用,來促進病毒進入細胞。這項發現不但為我們理解SARS-CoV-2感染機制帶來新視角,更為治療新冠提供了新方向。

科學界普遍認為,SARS-CoV-2的侵染過程主要依賴其刺突蛋白的受體結合域(CoV2-RBD)與宿主細胞受體ACE2的相互作用。過往雖然有大量研究圍繞ACE2的過度表達如何促進病毒入侵宿主細胞,但對於缺乏ACE2是否能抑制病毒入侵的探究卻相對較少。就此,由郭玉松副教授帶領的科大團隊,遂與香港大學(港大)和香港理工大學(理大)的研究團隊,展開聯合研究,透過GST pull-down方法,成功篩選出除了ACE2之外、與CoV2-RBD結合的多種宿主表面因子。

實驗結果顯示,在經篩選的眾多宿主表面因子中,宿主因子SH3BP4調節了CoV2-RBD的內吞過程,並以不依賴ACE2,而是依賴整合素和網格蛋白的方式,介導SARS-CoV-2偽病毒進入宿主細胞。這項發現揭示了SH3BP4在病毒透過內吞途徑入侵宿主過程中扮演的重要角色。除了SH3BP4外,部份經篩選的細胞因子,例如ADAM9和TMEM2,相比於感染力相對低的SARS-CoV的RBD,對CoV2-RBD顯示出更強的親和力,表明這些因子於SARS-CoV-2入侵中具有特定作用。此外,研究團隊更發現了偏好與SARS-CoV-2 Delta變異株的RBD結合的因子,有可能進一步增強Delta變異株的入侵能力。

郭玉松教授表示:「本次研究不僅揭示了SARS-CoV-2入侵宿主細胞過程中發揮作用的新宿主細胞表面因子,還發現了整合素在介導病毒內吞中的關鍵作用,為治療新冠奠下新的研究基礎。」

2023

新聞

科大研究揭示IGF2分泌通路如何調控肌肉幹細胞分化機制 為治療多種疾病提供理論基礎

由香港科技大學(科大)領導的研究團隊,近日揭示類胰島素生長因子2 (IGF2) 如何調控肌肉幹細胞分化,這對通過抑制IGF2分泌以操控其訊號路徑的潛在治療策略提供理論基礎。

IGF2在細胞增殖、遷移、分化和存活等過程中起著關鍵作用。它的功能失調會導致多種生長障礙,包括銀羅素綜合症 (Silver–Russell syndrome) 和貝克威思–威德曼症候群 (Beckwith–Wiedemann syndrome)。雖然IGF2的表達和其激活的下游訊號傳導途徑已被廣泛研究,但新合成的IGF2蛋白如何高效地分泌以發揮其功能仍然未明。

近日,由科大生命科學部副教授郭玉松所領導的團隊發現,新合成的IGF2需要經過幾個細胞內轉運站,包括內質網和高爾基體,才能被細胞分泌出來。團隊發現一種名為TMED10的I型跨膜蛋白,能夠辨識IGF2上的轉運訊號,從而促進IGF2從內質網到高爾基體的運輸。團隊進一步研究發現,這種調控是TMED10的GOLD結構域與IGF2的112-140殘基直接相互作用的結果。此外,質譜分析顯示TMED10也介導了單通道跨膜蛋白sortilin的內質網輸出。後續研究表明,sortilin有助於IGF2的高爾基體後轉運,這意味著TMED10間接地介導了IGF2從高爾基上的輸出。研究團隊也在小鼠的C2C12肌母細胞中驗證了他們的模型,證明TMED10調節了C2C12細胞中IGF2的分泌,進而調控肌肉幹細胞分化。

郭教授說:「這些發現增進了我們對IGF2的生理作用、疾病機制和潛在治療應用的理解。在特定條件下,IGF2信號通路的過度激發會觸發不受控的細胞增長,或會導致癌症。透過調控IGF2細胞內轉運過程,我們或能調節IGF2信號通路以達到臨床治療效果。此外,由於IGF2在組織修復和再生中發揮關鍵作用,因此通過在體內過度表達其貨物受體來增強其釋放,可能有助於加速傷口癒合。」

新聞

科大研究團隊研發創新顯微鏡平台 揭示骨骼肌再生中的複雜動態過程

香港科技大學(科大)的研究團隊開發出一個由雙鐳射非線性光學顯微鏡構成的先進平台,以研究肌衛星細胞在肌肉再生過程中的動態。透過這項突破性技術,團隊發現了肌衛星細胞在肌肉修復中的新行為機制,有助進一步推動研發針對肌肉相關疾病的標靶治療策略。

骨骼肌的再生過程依賴肌衛星細胞與各種細胞成分之間的複雜協作。當肌肉受傷時,隨著肌衛星細胞的激活,髓系細胞會遷移到傷口處。以往有研究已發現在肌肉微環境中靜止肌衛星細胞的形態異質性,這些細胞透過建立特異的細胞黏附和空間排列,以維持其靜止狀態。然而,由於缺乏適合的活體動物成像技術,研究人員難以分析肌衛星細胞與髓系細胞之間的相互作用。

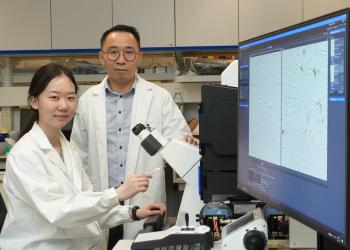

近日,科大電子及計算機工程學系教授瞿佳男的團隊開展跨學科合作,研發出一個雙鐳射多模式非線性光學顯微鏡平台,可對活體骨骼肌中各種細胞類型和結構進行高解析度成像,並由科大生命科學部教授鄔振國的團隊提供肌肉生物學和再生過程方面的專業知識。利用這項創新成像技術,他們的聯合研究為控制肌肉再生的複雜過程提出新見解。當中有趣的是,這項研究顛覆了普遍認為非肌源性細胞是激活肌衛星細胞的主要驅動因素的想法。團隊發現肌衛星細胞具備一種內在能力,可以在不依賴非肌源性細胞外部信號的情況下,感知和回應再生信號。

研究亦分析了髓系細胞,尤其是巨噬細胞,在調節肌衛星細胞行為中的作用。團隊發現巨噬細胞對肌衛星細胞的激活並非必需,不過在肌肉再生過程中,巨噬細胞為肌衛星細胞的增殖和分化發揮關鍵作用。巨噬細胞的減少導致再生過程中肌衛星細胞分裂受損和肌肉纖維化增加,顯示它們在促進有效肌肉再生方面具有階段依賴性的作用。

此外,研究探討了非肌源性細胞與肌衛星細胞之間的即時相互作用。這兩種細胞類型之間的持續物理接觸對於肌衛星細胞的激活或細胞分裂並非必要,反而是非肌肉細胞的旁分泌信號似乎能調節肌衛星細胞的增殖,這反映了非肌肉細胞分泌因子在協調肌衛星細胞再生過程中的重要作用。

瞿教授表示:「利用先進的成像技術,這項研究為肌肉再生中複雜的細胞相互作用提供了全面的學術探討,揭示肌衛星細胞行為的新方向。我們的研究結果有助了解肌肉再生過程中的複雜動態,對未來研發肌肉相關疾病的標靶治療策略具有重大意義。」

新聞

科大研究人員發現蛋白新靶點 或有助治療衰老相關疾病

香港科技大學(科大)的研究團隊利用骨骼肌的成人幹細胞(或肌肉幹細胞)作為模型系統,發現一種關鍵蛋白,或能揭示如何逆轉衰老過程,並有助進一步推動研發針對衰老相關疾病和各種線粒體疾病的干預治療措施。

在人類衰老過程中,身體的細胞會經歷一個細胞衰老的過程,它們不再分裂但不會死亡,就像 「僵屍細胞」一樣,在人體內累積,造成細胞損傷,並導致與衰老有關的缺陷。值得留意的是,細胞能否維持健康的功能取決於它們產生化學能量的能力,其中線粒體作為細胞產生能量之源,發揮著重要的作用。不過,隨著細胞老化,它們產生足夠能量的能力會下降,而線粒體活動的減少正正與許多組織的衰老有關。正常的線粒體功能對於肌肉幹細胞修復受損的骨骼肌,以及維持用於未來再生的常駐幹細胞庫非常重要。然而,研究人員一直以來仍不清楚在衰老過程中調節線粒體新陳代謝的信號途徑。

由科大生命科學部何善衡生命科學副教授張曉東領導的研究團隊,最近發現一種名為CPEB4的信使核糖核酸(mRNA)結合蛋白,能透過正面調控線粒體的蛋白合成作用,維持線粒體的新陳代謝,從而維持足夠的能量輸出。此外,研究團隊發現CPEB4蛋白的含量會在各種衰老小鼠組織中下降,特別是骨骼肌。他們還觀察到,與成年肌肉不同,衰老標誌物——與衰老相關的β-半乳糖苷酶(SA-β-gal)會在衰老的肌肉組織中累積,顯示老年肌肉會在受損後出現衰老的跡象(見圖1)。更重要的是,他們的研究證明,恢復老年肌肉幹細胞中的CPEB4水平,可以增加線粒體蛋白的產生,提高能量輸出,並有效防止細胞衰老。而值得注意的是,將重新表達CPEB4的肌肉幹細胞移植到老年的實驗小鼠體內,可改善其肌肉再生功能(見圖2)。同樣地,CPEB4在各種人類細胞系中的表達也能防止細胞衰老。