新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大研究團隊破解北極海冰融化速度放緩之謎

香港科技大學(科大)學者領導的研究團隊發現,北極海冰的融化速度自2012年起放緩,由以往每十年融化11.3%急劇下降至每十年0.4%,其主因與北大西洋濤動(North Atlantic Oscillation, 下稱NAO)的氣壓形勢變化轉為正位相有關,北極區冷空氣因而受限制在北極圈內。然而,NAO正位相將在2030-2040年間達至頂峰,其後料進入負位相周期,北極海冰將進入新一輪加速融化階段。若溫室氣體排放量持續高企,有可能會在未來數十年內引發一系列嚴重的氣候和環境危機。該項研究由科大土木及環境工程學系講座教授、「傑出創科學人」蘇慧教授、新興跨學科領域學部副教授翟成興教授及土木及環境工程學系博士後研究員王岑博士領導,以Recent slowing of Arctic sea ice melt tied to multidecadal NAO variability為題,已於《自然通訊》期刊上發表。科大團隊觀察到北極海冰融化速度放緩,遂運用多組北極海冰密集度[Arctic sea ice concentration (SIC)]數據作對比,成功揭示出近數十年來的變化。結果顯示,北極海冰密集度自1970年代開始下降,其融化速度更於1990年代起明顯加劇,並於2012年9月達至歷史新低。同時,全球在2014年起十年錄得破紀錄以來的高溫,惟北極海冰融化速度卻大幅放緩,北極海冰在1996年至2011年間的融化速度為每十年11.3%,但在2012年之後,速度卻大幅放緩至每十年僅0.4%。

新聞

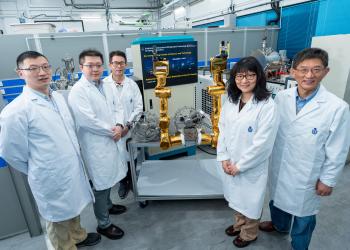

科大學者領導「香港操作機械人」國際科研項目

香港科技大學(科大)去年通過遴選,獲中國國家航天局委任牽頭「嫦娥八號」國際合作項目——月面多功能操作機械人暨移動充電站(名為「香港操作機械人」)。該項目將匯聚海內外航天領域的學者與專家,共同研製配備移動充電設備、能執行靈巧操作的多功能月面操作機械人,旨在為國家月球探索任務作出重要貢獻。為支持這一國際合作項目,香港特別行政區政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空機械人與能源中心」,由科大主導,負責推動跨院校與跨地域合作。科大「香港操作機械人」將與本地、內地及海外多所大學及航天科研機構共同研發,致力於推動航天技術全生命週期——從概念設計、研發、製造到測試與系統集成的前沿創新。作為國家探月工程第四期任務的一部分,「嫦娥八號」探測器計劃於2029年前後發射,國家將來在月面上建設國際月球科研站。屆時,「嫦娥八號」將着陸於月球南極,並攜帶包括「香港操作機械人」在內的國際月面機械人科考家族,執行科學探測任務。該款由科大跨學科團隊研發的機器人,凝聚了頂尖跨學科團隊的前沿科技精髓,將在國家重大航天任務中承擔關鍵角色,以其卓越的自主功能及精確度,在適應月球極端環境方面發揮極致的作用。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「中國航天事業發展迅速,在深空探索領域的成就舉世矚目。香港憑藉『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢,結合雄厚的科研實力,正積極融入國家航天發展大局。科大通過參與國家『嫦娥八號』探月任務,以及承擔創新及科技支援計劃下『特別徵集(航天科技)』資助的『從中國空間站監測溫室氣體排放點源』研究項目,為國家航天事業的國際化進程提供助力。科大充分發揮在人工智能、機械人、材料科學及熱控工程等領域的科研優勢,全力推動航天科技成果的轉化與應用。此舉不僅能提升香港在航天科技領域的國際競爭力、創造顯著經濟效益,更將進一步鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

Stories

A Civil Engineer’s Journey to Transform and Inspire Innovation(只供英文版本)

With a warm smile and larger than life personality, it is easy to see how Michael Leung leads the charge at his firm – a world leader in design and manufacturing of cutting-edge technologies, software and services for the professional construction industry. A personality that can put anyone at ease, his own journey from a young student growing up in Hong Kong’s own Kennedy Town to being the first Asian to lead a global company in Australia, he attributes much of his career success to his alma mater, the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST).

新聞

科大工學院推出「擬人化」自動駕駛系統

香港科技大學(科大)工學院的跨學科研究團隊最近成功開發了一套「擬人化認知編碼系統」,讓自動駕駛車(自駕車)能像人類司機般「思考」,綜合判斷複雜路況。這項嶄新技術可將整體交通風險降低26.3%,而對於行人及騎行者等高風險群體來說,潛在意外更大幅減少51.7%。與此同時,自駕車的自身風險也下降了8.3%,為自動駕駛技術的安全性邁進一大步。

現行自動駕駛系統的一大局限,在於其「單對單」風險評估機制,即每次只能比較兩個選項,無法像人類司機那樣全面考慮道路上的多方互動,例如在十字路口優先讓路予行人,再適度調整與附近車輛距離;一旦確定行人安全,再迅速將注意力轉向其他車輛。這種動態決策能力,稱為「社會敏感度 (social sensitivity)」。

為了讓自駕車可「學習」人類的社會敏感度,科大土木及環境工程學系講座教授楊海牽頭的研究團隊借鑒了神經科學、認知科學和倫理學概念,開發出符合人類認知邏輯的編碼方案,為自動駕駛系統配備接近真人司機的感知、評估與行動能力。

該系統結合了三項關鍵創新:

一、個體風險評估模組 (Individual Risk Assessment):評估每位道路使用者(包括行人、單車、電單車與鄰近車輛)的潛在風險,包括分析其速度、相對距離和行為規律,例如,在路邊行走的小孩會被歸類為高風險群體。

二、社會權重風險映射模組 (Socially Weighted Risk Mapping):在決策過程中引入倫理權重,優先保護弱勢群體,例如在實際應用上,自駕車即使在規則允許前進的情況下,亦可能會主動禮讓行人。

三、行為信念編碼模組 (Behavioral Belief Encoding):能預判自駕車決策對整體交通狀況的影響,舉例說突然變道會否導致周邊司機急剎,或者加劇路面擠塞。

新聞

科大團隊開發新模型 提升山泥傾瀉預測準確度

香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功研發了一種革命性的計算框架,深化了科學界對土壤、沙粒和藥物粉末等顆粒材料動力學的理解。此突破性模型能透過綜合分析水、空氣及粒子間的相互物理作用,準確預測山泥傾瀉,改善農業灌溉及石油抽取系統,並有助提升食物和藥物的製造流程。

預測顆粒材料動力的挑戰

固體顆粒材料(如:土壤、沙子,以及製藥和食品生產中使用的粉末)的流動,是支配許多自然環境與工業過程的基本機制。理解這些顆粒與周邊流體(如水、空氣)的互動關係,對預測土壤崩塌或流體滲漏等狀況至關重要。然而,現存模型在捕捉這些相互作用,尤其是當這些物質處於「不完全飽和狀態」,因而牽涉到毛細吸力、黏滯力等複雜的計算因素在內時,要精準預測這些狀況極為困難。

PUA-DEM革新顆粒模型範式

為應對這些挑戰,科大土木及環境工程學系的趙吉東教授及其團隊研發了「孔隙單元體 – 離散元模型」(簡稱PUA-DEM模型)。有別於傳統模型多採用過度簡化的單向流固耦合分析(如僅考慮流體對固體的單向影響等),PUA-DEM模型能綜合計算顆粒、空氣和水之間的物理交互動態,透過多向耦合分析,精準捕捉固體及流體的移動,並能準確模擬顆粒在不同飽和狀態 (從完全濕透至完全乾燥的情況)下,壓力釋放程度的變化。

基於基礎物理原理,這首創模型能精準預測流體和固體在交互作用下各種複雜狀況,在岩土工程、環境科學與工業製造等領域,均有巨大的應用潛力。

顆粒模型應用廣泛

研究團隊正尋求與政府及業界合作,期望應用此技術以助解決現實生活的不同挑戰。當中包括開發山泥傾瀉早期預警系統; 透過模擬根土保水能力的交互作用以完善灑水灌溉策略;以及透過多方流體預測系統以協助改進現時石油採集以及碳封存工序的效率等。除此以外,新技術亦有望革新藥物製造,透過更精準控制粉末的加工程序,使藥物生產更安全和更高效,並有助確保藥物劑量的一致性,從而提升療效及改善病人預後。在食品製造方面,新技術可望革新咖啡、糖,以及嬰兒配方奶粉等顆粒生產工序,改善其質地、溶解度以及保存穩定性等,亦有效減少耗能與浪費。

新聞

科大學者開發嶄新研究方法 揭示雲層加劇全球暖化遠超既知幅度

地球氣候深受熱帶海洋低雲影響,然而,這些雲層究竟是在減緩還是加劇全球暖化,一直以來都是個未解之謎。最近,香港科技大學(科大)工學院開發了一種突破性的研究方法,顯著提高了氣候預測的準確度,並由此達致一項重大發現——熱帶低雲反饋不但正在擴大溫室效應,其幅度更可能比科學家以往所知的高出71%。

熱帶低雲調節氣候的機制一直難以拆解,是由於其牽涉錯綜複雜的因素。當中,局部海表溫度與對流層(即地球大氣的最底層)自由大氣溫度為兩大要素,而常被引用的低雲控制因子往往未能區分兩者的影響,令氣候預測添上變數。另一方面,熱帶太平洋和大西洋是地球上兩個主要的層積雲區域。根據觀測,這兩個區域的雲動力學存在著顯著差異,使分析更為複雜。

針對這些難題,由科大土木及環境工程學系講座教授、「傑出創科學人」蘇慧教授領導的團隊開創了一種嶄新的研究方法。

為了克服上述已知的限制,團隊選取了當今28個最先進的氣候模型,並評估它們的表現。研究人員希望避免對太平洋和大西洋的數據隨意地分配權重,於是開發了一種名為「帕累托優化」的方法,以開展這項評估。有些模型在兩個區域均表現欠佳,用了這種方法後,它們的權重便會被調低;相反,那些達到「帕累托最優」的模型則會獲選出。

此項研究的通訊作者蘇教授表示:「我們最新推出的帕累托最優方法提供了一個更穩健且通用的框架,它可以根據多個觀測約束,對模型作出評估。」

隨後,研究團隊將這一方法與「貝葉斯方法」相結合,推導出熱帶短波雲反饋的先驗約束。蘇教授進一步闡釋說:「相較於以往透過觀測來約束海洋低雲反饋的研究,是次突破的關鍵,在於我們選擇了不同的雲控制因子。」

研究團隊將模型分析結果與衛星觀測數據對比,並藉此鎖定兩個關鍵的雲控制因子——局部海表溫度以及海拔約3000米的對流層氣溫。這兩大因子均能有效捕捉海表溫度變暖空間分佈的影響。

結果顯示,熱帶短波雲反饋的幅度,較現行模型的預測值高出71%。本研究的第一作者、土木及環境工程學系研究助理教授吳夢希解釋說,這意味著當二氧化碳濃度上升時,地球氣候對此變化的敏感度,可能遠遠超過許多模型以往的估計。

新聞

香港科技大學與太平再保險簽署合作備忘錄

香港科技大學(科大)與太平再保險(太平再)於2025年3月4日在中國太平金融中心簽署合作備忘錄。雙方將共同開發和轉移新技術,以解決保險業面臨的問題,並逐步建立長期合作夥伴關係。科大首席副校長郭毅可教授及中國太平保險集團副總經理趙峰先生舉行會談,並見證備忘錄簽署。科大土木及環境工程學系系主任張利民教授及太平再行政總裁于曉東先生代表雙方簽約。香港物流及供應鏈多元技術研發中心業務發展總監衛志豪先生、星睿雲智科技有限公司行政總裁廖子平博士出席簽約儀式。

趙峰先生對太平再與科大的聯合研發項目——「用於保險業的香港洪澇巨災模型」,獲香港創新科技署創新及科技基金「夥伴研究計劃」的資助表示祝賀,並對科大給予中國太平的信任和支持表示感謝。他介紹了中國太平的歷史沿革和經營特點,表示中國太平始終堅持立足港澳,深耕大灣區,堅持國際化特色,肩負在商言政、服務國家戰略的使命。太平再是太平集團國際化經營的排頭兵、亞洲地區知名的專業再保險公司,堅持穩健經營、創新發展、合作共贏,致力於為客戶提供專業的綜合性風險解決方案,希望雙方以簽署合作備忘錄為契機,積極推進產學研深度融合,探索在教育培訓、低空經濟、風險減量、大數據分析等領域開展務實合作,提升服務粵港澳大灣區災害風險管理能力,助力香港國際風險管理中心建設。

郭毅可教授介紹了科大的教學科研、規劃發展及辦校理念,對太平再在科大科學研究方面給予的支持和信任表達感謝。他表示通過香港洪澇災害模型的研發,雙方已經建立了良好的合作基礎,希望以此次合作備忘錄為契機,不斷擴大合作範圍,在聯合創新研究、科技成果轉化、人才培養、人工智能等方面開展更加深入合作,共同促進香港經濟及社會發展,助力韌性城市建設。

郭毅可教授一行參觀了中國太平歷史文化展廳,隨行成員包括科大知識轉移辦公室業務發展主管梁俊偉博士及科大土木及環境工程學系研究助理教授何健。其他出席的太平再代表並包括其副總經理何則勝先生、業務管理部總經理李柏璋先生、業務管理部分析中心總經理馮力揚先生及業務管理部副總經理白韻琪女士。