新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大研發創新「分子魔術貼」薄膜技術 顯著提升鈣鈦礦太陽能電池效能及穩定性

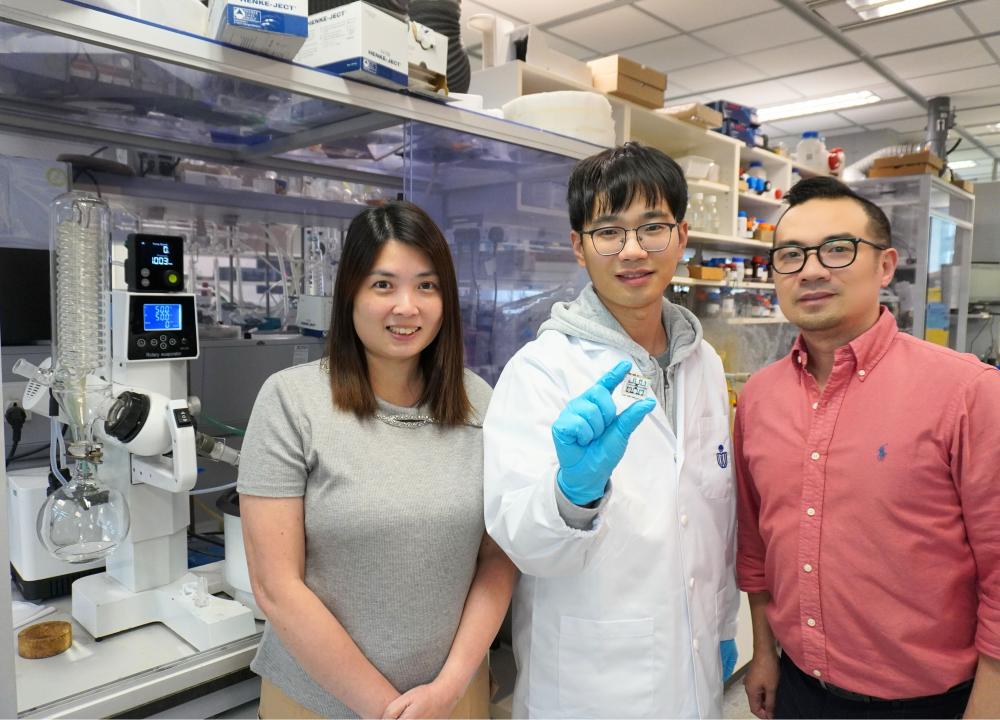

香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功研發出一款高強度薄膜,能顯著提升鈣鈦礦太陽能電池的耐久性。科大電子及計算機工程學系的研究團隊在模擬攝氏85度正午日照高溫環境下進行的測試顯示,該薄膜使太陽能電池連續運作逾1,100小時後仍能維持95%以上的初始效率,展現戶外應用的強大潛力,為高效、耐用且低成本的太陽能發電技術鋪路。鈣鈦礦太陽能電池雖以高效率和低製造成本見稱,但因欠缺長期穩定性,其應用一直未能普及。現有技術常以「低維鈣鈦礦薄膜」覆蓋三維鈣鈦礦吸收層,以修復器件表面缺陷並提高電壓。然而,傳統薄膜普遍由單價銨鹽構成,與晶格的結合較弱,在高溫熱和光照下易分解,導致性能迅速下降。為解決此問題,研究團隊成員之一的科大電子及計算機工程學系博士後研究員常曉明博士成功研發出一種新型多價脒陽離子配體,能夠透過脒基的兩個含氮位點,在鈣鈦礦表面實現多點錨定,如同「分子魔術貼」般固定位置,確保薄膜在運作期間保持穩定。常博士解釋:「常用的銨–鹵鹽分子在高溫下會擴散至鈣鈦礦體,導致結構分解或與有機陽離子甲脒產生反應,削弱薄膜保護層,加速器件退化。相比之下,我們的多價脒陽離子配體具有近乎平面的分子構型和穩定的電荷分布,能與鹵素陰離子形成更強的氫鍵,從而抵抗分解。」研究論文共同作者、科大電子及計算機工程學系助理教授林彥宏教授補充說:「我們利用原位高光譜成像技術進行分析。該專用儀器獲科大副校長(研究及發展)辦公室轄下的設備基金計劃資助,讓我們能夠在開路、最大功率點及短路等不同操作條件下,逐像素地繪製電荷萃取效率的空間分布。在加速老化測試中,採用『分子魔術貼』介面的器件,其光致發光分布與光譜幾乎不變,顯示該介面具有高度穩定性,而鈣鈦礦層的化學組成亦能長時間維持完整。」研究的關鍵突破在於能夠更精細調控吡啶基中氮原子的鹼性。團隊亦發現,在低維鈣鈦礦薄膜結構中,三維連通的晶體網絡會被脒基配體分子打斷,改變金屬鹵化物八面體排列成一維鏈狀或二維片層狀。透過調節脒基配體的鹼性和分子構象,成功將表面鈣鈦礦從鏈狀的一維堆疊,轉換為氫鍵連結的片狀二維網絡,形成更連貫、更均勻的保護層。

新聞

科大舉行葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯命名典禮

香港科技大學(科大)獲香港通用製造廠創辦人兼通用控股(集團)主席葉傑全博士慷慨支持大學持續發展,將位於學術大樓地面層的「聚賢匯」命名為「葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯」以表彰葉博士對大學的匡助,並於早前舉行命名典禮。典禮當日,主禮嘉賓包括:葉傑全博士;其長子、通用控股(集團)有限公司董事葉中賢博士;次子、通用控股(集團)有限公司董事葉中建先生及三子、通用控股(集團)有限公司董事葉中力先生、科大校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授、副校長(研究及發展)鄭光廷教授、副校長(大學拓展)吳宏偉教授及副校長(發展)鄺家陞工程師;其他科大管理層成員亦有出席見證。葉博士表示:「『取諸社會,用諸社會』是企業家的責任。我們希望以實際行動回饋社會,為年輕一代創造更多機會。科大以卓越的學術成就和創新的科研精神,為社會培育了無數優秀人才。能與科大攜手培育下一代,我與太太深感榮幸。」葉玉如教授致辭感謝葉博士對科大的支持,並表示:「葉博士的善舉體現了香港企業家回饋社會的崇高精神。這筆捐款將支持科大在人工智能、生物科技、可持續發展等前沿領域的教研發展,並為籌建中的科大醫學院注入動力,支持香港發展成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐,並鞏固其作為創新科技中心的角色。」葉校長亦特別提到,「聚賢匯」是科大師生、學者及訪客交流互動的重要地標,新命名將銘記葉博士伉儷對大學的深遠貢獻。葉傑全博士為香港知名工業家及慈善家,早年白手興家創立通用集團,帶領企業發展多元化業務並建立國際知名品牌,成就斐然。葉博士與夫人袁玉𡖖女士樂善好施,熱心公益,多年來致力支持香港及內地教育事業。葉博士的卓越成就獲社會各界的廣泛認同,分別於2006年及2017年獲頒「世界傑出華人」和「傑出工業家獎」。葉博士的捐贈將用於優化科大的教學設施、推動跨學科研究,並為學生提供更多實習及創新項目機會。是次命名進一步彰顯科大與社會賢達攜手培育人才的共同願景。

新聞

科大開發全球首台零下彈卡冷凍裝置 零排放技術為綠色冷凍業重塑格局

香港科技大學(科大)工學院團隊成功開發全球首台能實現低至-12℃的零下彈卡冷凍裝置。是次突破標誌着綠色彈卡冷凍技術應用進一步擴展至全球冷凍業的重大里程碑,更實現了零排放的綠色冷凍,為促進冷凍業的低碳轉型提供切實可行的方案,為應對日趨嚴峻的氣候變化作出貢獻。研究成果已於國際期刊《自然》發表,論文題為「低溫相變合金實現零下彈卡製冷」。隨着全球暖化問題加劇,製冷需求急速增加,冷凍技術佔全球電力消耗量比例相當高。其中,主流蒸氣壓縮製冷系統極度依賴氫氟烴等具有高全球變暖潛能值的製冷劑。基於形狀記憶合金的彈卡冷凍技術是廣獲學界及業界關注的環保替代方案,具零排放、高能效的特點,毋須使用傳統製冷劑,而是利用形狀記憶合金在循環應力作用下相變潛熱的釋放與吸收來製冷。這項技術不但為冷凍業脫碳提供新路徑,同時減少碳排放,加強全球應對氣候變化的能力。冷凍業的市場規模與空調業相若,然而,現有彈卡裝置僅可應用於室內空調製冷,因此將技術擴展至冷凍業的應用至關重要。由科大機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平教授帶領的團隊,在彈卡冷凍技術取得新突破。新技術特點體現於材料、傳熱流體及製冷結構的精心設計:(一)低相變溫度合金:團隊選用高鎳含量(51.2 at%)的二元鎳鈦合金,通過成分調控將奧氏體結束溫度(Af)溫度降至-20.8℃。該合金在低至-20℃環境下仍能表現出優異超彈性和顯著相變潛熱,其絕熱溫變峰值在0℃時可以達到16.3℃,有效工作溫窗寬達48.5℃。(二)抗凍結傳熱流體:採用30 wt%的氯化鈣水溶液作為傳熱物質。該溶液凝固點低,低溫運行時仍能保持流動性,避免冰晶堵塞,同時與鎳鈦合金表面保持良好濕潤性,降低接觸熱阻,提升傳熱效率。

新聞

科大聯合開發機械人納米探針 為神經退行性疾病及癌症治療研究開拓新方向

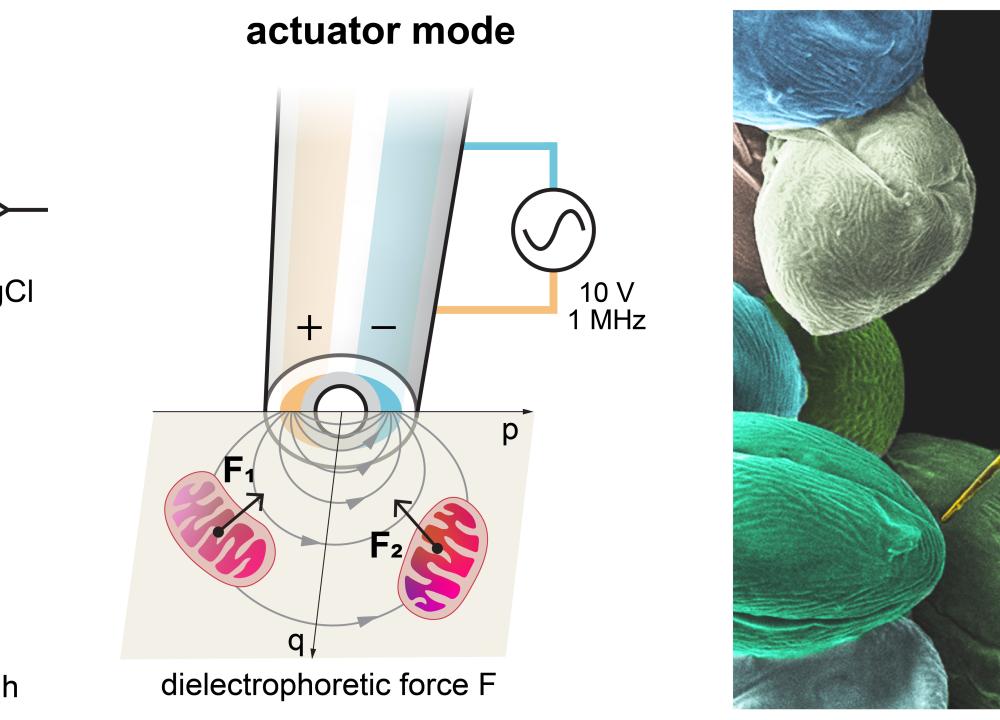

線粒體功能障礙與神經退行性疾病、代謝綜合症等多種慢性疾病及癌症息息相關。然而,要在不損害細胞,且毋須使用螢光染劑的情況下,從細胞內精準提取線粒體,一直是科學界面對的重大挑戰。香港科技大學(科大)跨學科學院綜合系統與設計學部助理教授顧紅日教授帶領的團隊,與機械工程及生物醫藥專家合作,成功開發全球首款整合傳感器和執行器的細胞操作儀器——自動化機械人納米探針。該款探針能在活細胞中自主導航,整個過程毋須使用螢光染劑,即可精準提取單個線粒體作研究和移植之用,未來有望用於改良慢性疾病及癌症治療策略。從看見到感知線粒體的大小僅比細菌略大,存在於每一個活細胞中,並負責維持生命所需的核心化學反應。傳統細胞顯微手術在提取線粒體時,需要先注射螢光染劑標記目標,再以強光照射樣本並根據發光位置導航,整個過程高度依賴人手操作。然而,強光會導致細胞出現「光漂白」現象,照射產生的熱效應及光化學反應亦可能對細胞造成損傷,螢光染劑更可能干擾後續分析。因此,研究團隊將技術由過往的「看見」線粒體,轉變為開發一種能夠「感知」線粒體的新方法。團隊研發的玻璃納米探針,其尖端裝有兩個納米電極,能捕捉線粒體代謝的副產物——活性氧和活性氮訊號。結合自動化操作平台,探針可在細胞內即時追蹤這些訊號。一旦訊號強度超過特定閾值,探針的微型介電泳「納米鑷子」便會產生非均勻電場,將百納米範圍內的線粒體鎖定,使探針在干擾性最低的情況下提取亞微米級的線粒體。技術的關鍵在於「共定位」機制,當探針的感測器在某個位置檢測到代謝訊號,執行器就能在同一位置提取細胞線粒體。提高細胞操作精確度系統操作流程的精準度同樣重要。研究團隊將納米探針整合到機械人操作系統,並記錄每個步驟的標準化操作,包括靠近目標細胞、檢測細胞表面、穿透細胞膜、追蹤電化學電流、啟動介電泳捕獲,以及安全撤出。此流程能有效降低侵入性,並對同一細胞進行多次採樣。由於系統具備自動定位能,能提供清晰和標準化操作,毋需依賴人手微調即可提升準確度。

新聞

科大13項研究項目獲研資局資助 項目數量及金額為全港院校之冠

香港科技大學(科大)在2025/26年度大學教育資助委員會(教資會)轄下研究資助局(研資局)的「協作研究金」及「研究影響基金」項目遴選中,展現出卓越的科研領導力。科大共有13項研究項目成功獲得「協作研究金」及「研究影響基金」撥款,資助總額逾港幣7,700萬元;無論在項目數量和金額方面,均位列全港所有教資會資助大學的榜首。此佳績不僅彰顯科大致力推動跨學科及跨院校研究,在將前沿研究成果轉化為具社會實效的解決方案以提升社會福祉方面,亦實力雄厚。是次獲研資局資助的研究項目涵蓋多個對未來發展至關重要的前沿領域,包括人工智能(AI)、量子材料科學、微電子與自動化系統等尖端科技。這些研究旨在應對當前迫切的挑戰與機遇,例如提升城市抵禦氣候災害的能力、加速低碳經濟轉型、提升金融數據分析的精準度、開拓精準醫療技術的應用,以及構建低空經濟產業生態系統。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授祝賀各研究團隊,並強調研資局的撥款對科大科研發展具有深遠意義。他表示:「科大衷心感謝研資局對我們的跨學科研究工作予以充分肯定。科大始終秉持『創新為民、科研為用』的理念,致力將前沿科研成果轉化為對社會帶來切實價值與效益的創新方案。今年獲資助的項目極具發展潛力,涵蓋能源、災害應對、醫療健康、金融發展等關鍵領域。展望未來,科大將繼續加強與政府、產業界、學術及科研機構,以及投資界的緊密合作,共同推動新質生產力發展,以科技創新貢獻香港、國家及全球社會。」獲資助項目簡介:研究項目協調項目之科大學者協作研究項目補助金浸沒式冷卻和通用碳估算的可持續人工智能中心環境及可持續發展學部教授王丹教授

2025

新聞

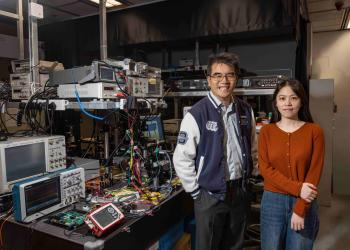

科大工學院研究人員開發新型光探測器 提升片上功率監測效能 促進可編程光子學、生物感測及片上實驗室系统技術應用

可編程光子學利用光傳送訊號,能達到比電子學更快、更節能的運算。然而,現有片上功率監測器的性能不足,令可編程光子系統的發展受限。香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功開發一種注入鍺離子的硅波導光電二極管,這種新型光探測器具備高響應度、超低光學損耗及低暗電流的特點,能大大提高片上功率監測器的效能,為節能、超靈敏生物感測系統提供關鍵硬件,以促進可編程光子學的實際應用。研究成果已於國際期刊《先進光子學》發表。可編程光子學器件利用光來進行複雜運算,是光子學研究的關鍵領域。有別於使用電子傳送訊號的傳統電子裝置,可編程光子系統使用光子,具有處理速度更快、頻寬和能源效率更高的優勢,使可編程光子學可應用於對運算要求較高的實時深度學習、數據密集型計算等。片上功率監測器是構建可編程光子網絡不可或缺的核心組件,其性能高低直接決定了系統的自適應調整精度、穩定性和整體效能。然而,現有功率監測器的設計存在許多限制,包括需要保持極低光學吸收損耗,以避免對傳輸中光訊號造成顯著衰減,亦需要高響應度來確保對微弱光功率的檢測靈敏度,以及保持低暗電流和低功耗。為應對這些挑戰,由科大電子及計算機工程學系系主任及教授潘永安及博士生牛玥帶領的團隊,開發出一種注入鍺離子的硅波導光電二極管,解決了片上功率監測器無法兼顧高響應度和低損耗的難題。波導光電二極管是一種小型光探測器,可直接整合用於傳輸光訊號的光波導中。波導光電二極管將在波導中傳輸的一小部分光,轉換為電訊號,以便傳統電子設備進行測量。注入鍺離子有助增強轉換效率,原理是透過離子轟擊在光電二極管的硅結構內部引入可控的缺陷,令其可吸收比純硅吸收範圍更低的光子,使光電二極管能夠偵測波長範圍寬度更廣的光。

新聞

科大學者領導「香港操作機械人」國際科研項目

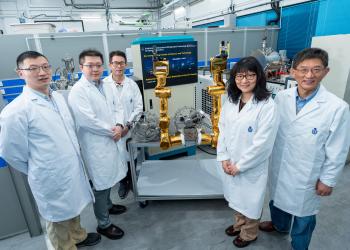

香港科技大學(科大)去年通過遴選,獲中國國家航天局委任牽頭「嫦娥八號」國際合作項目——月面多功能操作機械人暨移動充電站(名為「香港操作機械人」)。該項目將匯聚海內外航天領域的學者與專家,共同研製配備移動充電設備、能執行靈巧操作的多功能月面操作機械人,旨在為國家月球探索任務作出重要貢獻。為支持這一國際合作項目,香港特別行政區政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空機械人與能源中心」,由科大主導,負責推動跨院校與跨地域合作。科大「香港操作機械人」將與本地、內地及海外多所大學及航天科研機構共同研發,致力於推動航天技術全生命週期——從概念設計、研發、製造到測試與系統集成的前沿創新。作為國家探月工程第四期任務的一部分,「嫦娥八號」探測器計劃於2029年前後發射,國家將來在月面上建設國際月球科研站。屆時,「嫦娥八號」將着陸於月球南極,並攜帶包括「香港操作機械人」在內的國際月面機械人科考家族,執行科學探測任務。該款由科大跨學科團隊研發的機器人,凝聚了頂尖跨學科團隊的前沿科技精髓,將在國家重大航天任務中承擔關鍵角色,以其卓越的自主功能及精確度,在適應月球極端環境方面發揮極致的作用。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「中國航天事業發展迅速,在深空探索領域的成就舉世矚目。香港憑藉『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢,結合雄厚的科研實力,正積極融入國家航天發展大局。科大通過參與國家『嫦娥八號』探月任務,以及承擔創新及科技支援計劃下『特別徵集(航天科技)』資助的『從中國空間站監測溫室氣體排放點源』研究項目,為國家航天事業的國際化進程提供助力。科大充分發揮在人工智能、機械人、材料科學及熱控工程等領域的科研優勢,全力推動航天科技成果的轉化與應用。此舉不僅能提升香港在航天科技領域的國際競爭力、創造顯著經濟效益,更將進一步鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

新聞

科大探索與迪特爾·施瓦茨基金會在創新與可持續發展上的合作

香港科技大學(HKUST)於12月10日接待了由董事總經理 Gunther FRIEDL 教授率領的迪特爾施瓦茨基金會(Dieter Schwarz Foundation)代表團,就創新、可持續發展進行交流,探討合作計劃。科大校長葉玉如教授及首席副校長郭毅可教授主持了代表團的訪問,並向代表團介紹大學最新的發展計劃,包括即將在校成立的香港第三所醫學院。迪特爾施瓦茨基金會亦分享了其在德國具影響力的工作項目,包括位於海爾布隆(Heilbronn)的校園(Bildungscampus)以及人工智能創新園(Innovation Park Artificial Intelligence,IPAI)。這些均已成為教育、創業及應用研究的重要平台。訪問期間,代表團亦參觀了由科大可持續發展及零碳辦公室安排的校園導覽,深入了解科大的 可持續智慧校園項目。這些計劃展示了科大如何將尖端研究轉化為實際解決方案,涵蓋能源效益、淨零策略及智慧城市應用。交流突顯了科大與迪特爾·施瓦茨基金會在推動創新、可持續發展及創業以達致全球影響方面的共同願景。雙方均表示高度興趣,期望探索更多合作機會,以培育新一代創新人才,並加強在科學與技術領域的國際合作。是次交流將為雙方進一步探討及推動協作計劃建立基礎,為更可持續及創新的未來作出貢獻。