新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大諾貝爾專題講座@高研院 匯聚國際頂尖科學家 共拓科學知識前沿

香港科技大學(科大)賽馬會高等研究院(高研院)成功舉辦諾貝爾專題講座@高研院,吸引逾450名師生及公眾參與,與全球頂尖科學家交流。此學術盛會為科大慶祝創校35周年及賽馬會高等研究院成立20周年的重點活動之一,以「Horizons Unbound: Exploring the Ultimate Frontiers of Science」為主題,邀請多位蜚聲國際的頂尖科學家分享他們在前沿科研領域的真知灼見。與會講者透過具啟發性的討論深入探討科學在塑造人類未來中所展現的深遠影響和變革力量。專題講座亦為多位國際殿堂級科學家與科大師生、校友、研究人員及公眾提供互動交流平台,共同探索科學的最前沿發展,進一步強化科大作為知識交流樞紐及科研人才培育基地的角色。四位主講嘉賓包括﹕朱經武教授科大榮休校長及教授科大賽馬會高等研究院創院院長美國休士頓大學天普科學講座教授朱棣文教授1997年諾貝爾物理學獎得主史丹福大學小威廉‧凱南物理學教授、分子和細胞生理學教授、及能源科學及工程學教授梶田隆章教授2015年諾貝爾物理學獎得主日本東京大學宇宙線研究所特聘大學教授布萊恩·保羅·施密特教授

新聞

科大創新鈣離子電池技術 大幅提升儲能效率和可持續性

香港科技大學(科大)研究團隊在鈣離子電池技術領域取得重要突破,該技術有望改變日常生活中的能源儲存方案。通過採用準固態電解質技術,這種創新的鈣離子電池有望提升儲能效率和可持續性,其應用範圍涵蓋可再生能源系統及電動汽車等多個領域。該項研究已於國際權威跨學科期刊《先進科學》上發表,標題為「基於氧化還原活性共價有機框架電解質的高性能準固態鈣離子電池」。全球對可持續儲能解決方案的需求極為殷切。隨着全球綠色能源轉型步伐加快,社會對高效且穩定的電池系統需求日益增加。目前廣泛應用的鋰離子電池正面對資源稀缺和能量密度接近極限等挑戰,促使探索鈣離子電池等替代技術,為實現可持續未來鋪路。鈣離子電池因其電化學窗口與鋰離子電池相近,且鈣元素地球儲量豐富,展現出巨大的發展潛力。然而,該技術在實現高效陽離子傳輸和保持穩定循環性能方面仍面對不少挑戰。這些技術瓶頸令鈣離子電池在與商用鋰離子電池的競爭中仍顯不足。為克服這些挑戰,由科大化學及生物工程學系副教授金允燮教授帶領的研究團隊,成功開發出基於氧化還原活性共價有機框架材料的準固態電解質。這些富含羰基的準固態電解質在室溫下表現出卓越的離子電導率(0.46 mS cm-1)和鈣離子傳輸能力(>0.53)。結合實驗和模擬研究,團隊發現鈣離子能在共價有機框架有序孔道內沿規整排列的羰基位點快速傳輸。基於這一創新發現,團隊成功製備出鈣離子全電池。該電池在0.15 A g-1電流密度下表現出155.9 mAh g-1的可逆比容量,並在1 A g-1電流密度下循環1,000次後,容量保持率仍超過74.6%,充分印證了氧化還原共價有機框架材料在推進鈣離子電池技術發展方面的重大潛力。金教授表示:「我們的研究凸顯了鈣離子電池作為鋰離子技術可持續替代方案的變革性潛力。通過利用氧化還原共價有機框架材料的獨特性質,我們朝着實現能夠滿足綠色未來需求的高性能儲能解決方案邁出了關鍵一步。」

新聞

科大與浙江大學合辦「可持續發展全球挑戰賽」亞太區決賽 科大學生隊伍代表亞太區出戰全球總決賽

香港科技大學(科大)及浙江大學(浙大)共同舉辦的「可持續發展全球挑戰賽」亞太區決賽早前於浙大的杭州紫金港校區順利舉行。活動今年首屆舉辦,由史丹福大學杜爾可持續發展學院發起,旨在匯聚全球多所頂尖教育機構及國際專家,攜手打造一個促進學生設計、實踐及展示創新可持續發展方案的平台。十支優秀學生團隊脫穎而出,包括科大學生團隊,將代表亞太區出戰今年四月舉行的全球總決賽,爭奪總冠軍殊榮。開幕禮上,史丹福大學杜爾可持續發展學院院長Arun Majumdar博士表示:「此次活動不僅是一場比賽,更旨在鼓勵學生以好奇心激發創新,以同理心為社會帶來正面影響,憑勇氣推動變革,為建構一個更公正、更具韌性、更繁榮的地球貢獻力量。」浙大黨委書記任少波教授指出:「本次挑戰賽為亞太區域的青年才俊搭建了交流互鑒、能力展示的平台。」他祝願各位參賽選手:「賽出風格、賽出水準,在競技中開闊視野,在協作中凝聚共識,在交流碰撞中收穫知識、友誼與成長! 」科大副校長(行政)譚嘉因教授感謝所有創始夥伴共築這個全球平台,並表示:「科大一直致力推動可持續發展,促進全球合作,並培養學生具備應對當今最迫切挑戰的能力。是次比賽匯聚來自世界各地、不同文化和學科背景的學生,他們所提出的解決方案不但因地制宜,更具備在全球層面擴展應用的潛力。這不僅體現了多元視角所帶來的力量,更充分展現了青年驅動變革和合作帶來的影響力。」中國科學院院士及浙大楊衛教授勉勵參賽學生:「既要深耕專業,掌握破解具體難題的『硬技能』,更要胸懷天下,培養理解多元文化,致力於共同福祉的『軟實力』。是次賽事正如一個微縮的『世界實驗室』,期待青年學子成為推動世界向好發展的參天大樹。」亞太區決賽於今年1月17至18日舉行,吸引來自亞太區多個國家及地區學生,共 67 支跨學科團隊參與,其中15隊包括科大學生。參賽者須就兩大主題包括可持續能源、氣候適應與韌性,設計創新解決方案,並透過項目展示及路演介紹方案。活動為學生提供了寶貴機會,與可持續發展領域專家深度交流,並通過思維碰撞激發創造力。

新聞

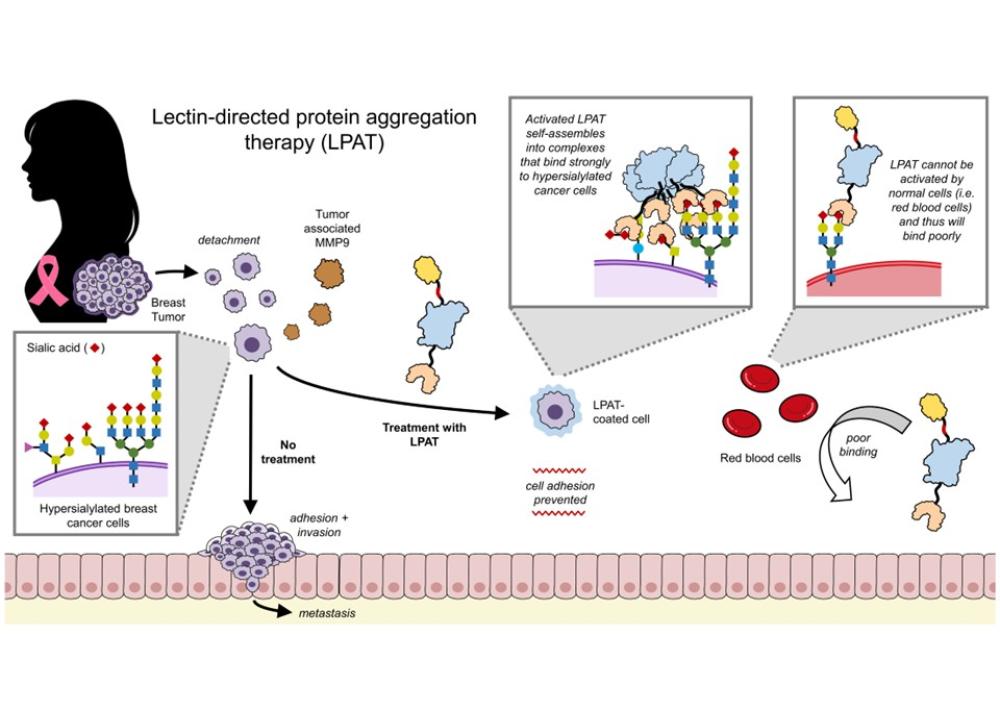

科大研究團隊研發創新聚糖靶向系統 有助開發轉移性腫瘤預防療法

香港科技大學(科大)化學系助理教授黃敬皓教授領導的研究團隊近日透過生物工程技術取得重大突破,研發出新型的聚糖靶向系統,稱為「凝集素定向蛋白聚集療法(LPAT)」。透過這項技術,研究團隊成功在小鼠模型中開發出能夠預防轉移性乳腺癌形成及生長的治療方法。靶向抗癌療法具有難以替代的臨床價值,其通過更嚴格篩選、更精準的方式消除癌細胞,可避免傳統化療常有的嚴重副作用。現時,癌症靶向療法主要採用單克隆抗體技術,該技術通常被設計用於識別癌細胞表面過度表達的特定生物標誌物。儘管抗體在靶向治療領域的影響無可比擬,但其亦存在一項眾所周知的局限——無法有效區分癌細胞相關的聚糖與正常健康組織中的聚糖。因此,眾多靶向聚糖的抗體藥物均未能通過臨床試驗。許多癌組織在生長和轉移至身體其他部位時,其細胞表面聚糖水平會顯著升高,然而目前針對該靶點的有效干預策略仍屬空白,未能充分實現靶向糖基化治療的潛力。為攻克此難題,黃教授的研究團隊近期於《Biomaterials》期刊發表一項研究,提出一種新策略:透過生物工程設計的蛋白質療法,選擇性地結合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌細胞。該治療劑利用高轉移性癌細胞分泌的天然蛋白酶釋放活化蛋白,隨後該活化蛋白可自組成六聚體蛋白複合物,從而強力結合高唾液酸化乳腺癌細胞。反之,當遇到正常細胞如紅血細胞時,治療劑因無法滿足激活條件而結合能力極弱。研究顯示,該技術能顯著抑制高轉移性乳腺癌細胞的黏附、侵襲及遷移活性。此外,研究團隊還證明該療法能完全抑制轉移性肺腫瘤在小鼠體內形成。回顧這項成果,黃教授表示:「我們在這項研究中觀察到的聚糖識別精度,是抗體技術難以輕易實現的。鑒於目前僅觸及該技術的表層,我們非常期待進一步探索轉移預防療法的可能性。」

新聞

科大獲旭日慈善基金慷慨捐贈 設立首個生物醫學及生物科技專才計劃

香港科技大學(科大)獲旭日慈善基金慷慨捐贈港幣二千萬元,成立首個「旭日慈善基金—生物醫學及生物科技專才計劃」(專才計劃),助力科大培育更多面向未來的生物醫學及生物科技人才,為香港建設成為國際醫療創新樞紐作出貢獻。生命健康科技是全球科技創新的核心領域之一。作為亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心,香港特別行政區政府《香港創新科技發展藍圖》將生命健康科技列入重點發展領域。是次由旭日慈善基金捐助設立的專才計劃,為期十年,旨在鼓勵更多優異學生入讀由理學院開辦的理學士(生物醫學及健康科學)課程,同時吸引優秀人才在本科畢業後到科大攻讀與生物化學、生物科技或醫療科學相關的研究生課程。專才計劃每年將甄選及嘉獎10名具備優異學術成績、領導潛質、研究能力及創新視野的本科生及研究生,預計為香港培育100名卓越的生物醫學及生物科技專才。旭日慈善基金主席兼旭日集團董事長楊釗博士表示:「旭日慈善基金自2005年成立以來,始終秉持回饋社會的使命,積極支持教育事業,以培育優秀人才、推動科技創新為己任。生物醫學與生物科技是當今推動醫療科技進步與人類健康福祉的核心引擎,充滿無限潛力與深遠影響。我深信,透過與科大的合作,將有助吸引及培養更多具前瞻視野的年輕人才,在這些關鍵學科中茁壯成長,薪火相傳,不斷追求突破,為香港及全球的醫療創新貢獻力量。」科大校長葉玉如教授衷心感謝基金多年來的鼎力支持,並表示:「科大一直致力培育生物醫學及健康科學領域的專業人才,並推動醫學研究與創新發展。在旭日慈善基金的全力支持下,大學得以開展專才計劃,為香港培育更多高質量人才,助力香港成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐。承蒙香港特區政府和社會各界的充分信任,科大正全力推進新醫學院的籌建工作,專才計劃的推出恰逢其時,將為未來醫學院的發展注入源源動力。」由科大理學院開辦的理學士(生物醫學及健康科學)課程,讓學生透過學習先進的診斷和疾病建模技術,包括組學技術、電腦分析及建立實驗模型等,掌握藥物及療程臨床前試驗專業知識。畢業生除了任職於製藥公司、研究機構、政府機構和醫療顧問公司等,亦可選擇攻讀遺傳諮詢或生物醫學領域的研究生課程,甚至第二學位內外全科醫學士課程。

新聞

科大與業界領袖合作試行商業物業自然相關評估

香港科技大學(科大)與金門建築有限公司(金門建築)、太古地產及AXA Climate攜手推動一項創新的校企合作項目,採用「自然相關財務信息披露工作組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)框架評估商業發展項目。科大環境管理及科技理學士課程(EVMT)學生團隊成功完成香港首個由學生主導,以TNFD來評估商業項目的報告,為企業將自然納入商業及財務決策考量因素提供策略建議。是次合作通過科大的專題研習項目,不但有效驗證全球TNFD框架,同時讓學生獲得寶貴的實踐機會,與工程、建築及地產企業領袖合作,為企業制定自然向好策略。有關合作更展現了科大在推動體驗式學習的堅持,助學生掌握關鍵跨學科專業知識,以及與各界攜手賦能青年,培養下一代可持續發展領袖的決心。在EVMT課程導師,以及來自金門建築、太古地產及AXA Climate的業界專家指導下,學生開展了以「太古廣場六座自然相關議題試點評估」為題的專題研習項目。項目旨在評估這座由太古地產發展、金門建築為主要承建商的甲級辦公樓,以及毗鄰的「金鐘二橋」行人天橋和行人通道,在整個生命周期中與自然相關的依存關係、影響、風險及機遇。太古廣場六座採用最高級別的可持續發展標準設計與施工,並已獲得能源與環境設計先鋒(LEED)、WELL 建築標準,以及綠建環評(BEAM Plus)的鉑金級認證。根據TNFD框架中的「LEAP」(定位、評估、評量及準備)方針,EVMT學生團隊繪製了該發展項目和其逾百個關鍵建材的採礦及生產地點,並運用ENCORE(探索自然資本機會、風險和暴露)工具,建立切合本地情況的自然依存關係與影響熱力圖。研習結果確認了主要的自然依存要素,並識別了項目及公司級別的自然相關風險與機會,目標是協助太古地產和金門建築將自然風險與機會融入公司治理、策略制定、風險管理及決策過程。

新聞

科大舉辦《窗外是藍星》電影放映會特別場暨專家分享會

香港科技大學(科大)於2月6日(星期五)假大學曾肇添展覽廳舉辦《窗外是藍星》電影放映會,吸引近200位科大師生、校友及社會各界共同探討香港在太空科學、先進科技及新興太空經濟中的角色與機遇,同時了解中國載人航天任務的發展歷程,沉浸式體驗太空生活的真實面貌。《窗外是藍星》是中國首部由太空實景拍攝的紀錄片,由神舟十三號航天員翟志剛、王亞平及葉光富在中國空間站親手操作全國產8K超高清攝影機拍攝而成。影片記錄了神舟十三號任務為期六個月的太空生活實況,帶領觀眾進入真實的外太空世界,深入感受航天員執行任務期間的心路歷程。香港立法會議員(科技創新界)邱達根先生擔任主禮嘉賓並致辭,京港人才交流中心副總經理杜鶴亭先生及科大校董會成員蔡潔如女士亦出席活動。在電影放映前,香港太空機械人與能源中心主任、科大空間可持續發展人工智能與機器人研究中心主任、太空科學與技術研究院聯席院長兼機械及航空航天工程學系教授高揚教授,以及科大土木及環境工程學系講座教授、太空科學與技術研究院聯席院長兼「傑出創科學人」蘇慧教授聯袂主持專家分享環節。高揚教授介紹了,獲香港特區政府支持、由科大主導在InnoHK科研平台上成立的「香港太空機械人與能源中心」,如何牽頭組織國際科研團隊,參與國家「嫦娥八號」月球探測任務中的月面機械人合作項目——「香港操作機械人」。至於蘇慧教授則首次披露高精度溫室氣體點源探測儀項目的技術細節。此突破性項目計劃於2026年5月隨天舟十號貨運飛船,在中國空間站部署高精度載荷,用於監測溫室氣體排放數據。

Stories

科大與世界經濟論壇:共啟全球青年領袖對話 探索人工智能新前沿

香港科技大學與世界經濟論壇再度攜手,於2025年12月1日至5日合辦知名的2025年全球青年領袖領導力發展課程。本屆課程以「AI未來已至:反思與前行」為主題,匯聚了來自24個國家及地區共35位具影響力的青年領袖,深入探討人工智能對社會和經濟的深遠影響。此次盛事亦是科大35周年誌慶的重點活動之一,彰顯大學致力以創新引領全球的堅定承諾。科大已連續第三年擔任世界經濟論壇在大中華區的專屬學術合作夥伴,進一步鞏固其作為科技、可持續發展及領導力對話平台的領先地位。通過精心策劃的專題研討、爐邊對話及體驗式工作坊,與會者共同探討了人工智能在醫療、金融、氣候行動及創意產業等領域的革新潛力。科大首席副校長郭毅可教授在開幕致辭中指出人工智能時代的挑戰與機遇並存:「我們正站在科技飛速演進的關鍵時刻,人工智能已從概念走向現實。本課程旨在引導大家以批判思維、負責任且具戰略性的眼光,深度參與人工智能的發展。」

科大首席副校長郭毅可教授在開幕午宴上致歡迎辭。