新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大创新钙离子电池技术 大幅提升储能效率和可持续性

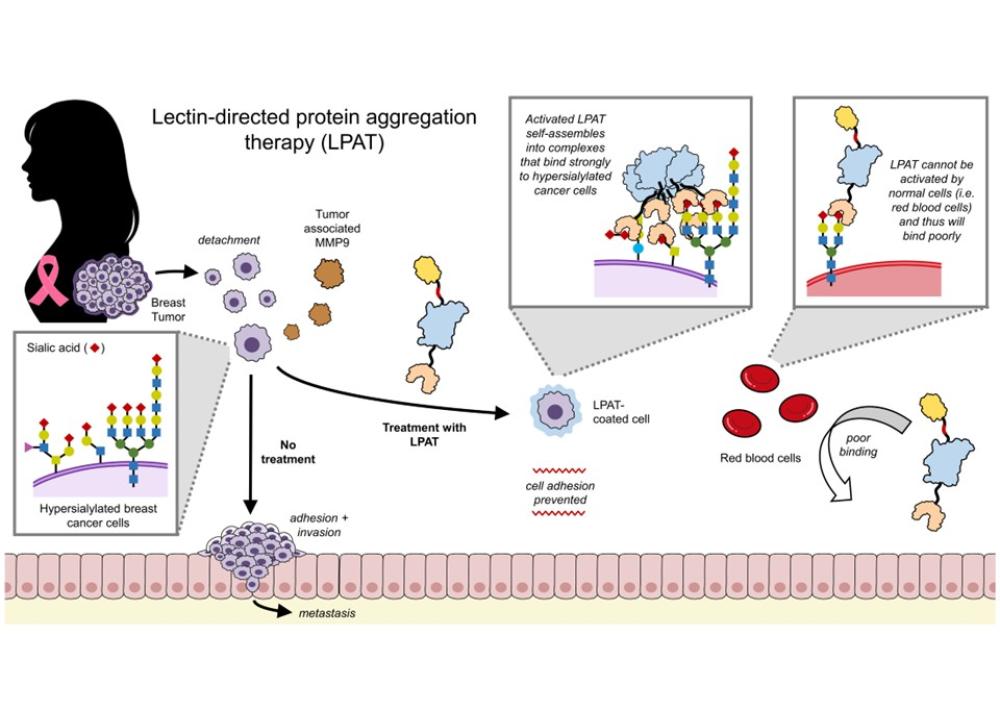

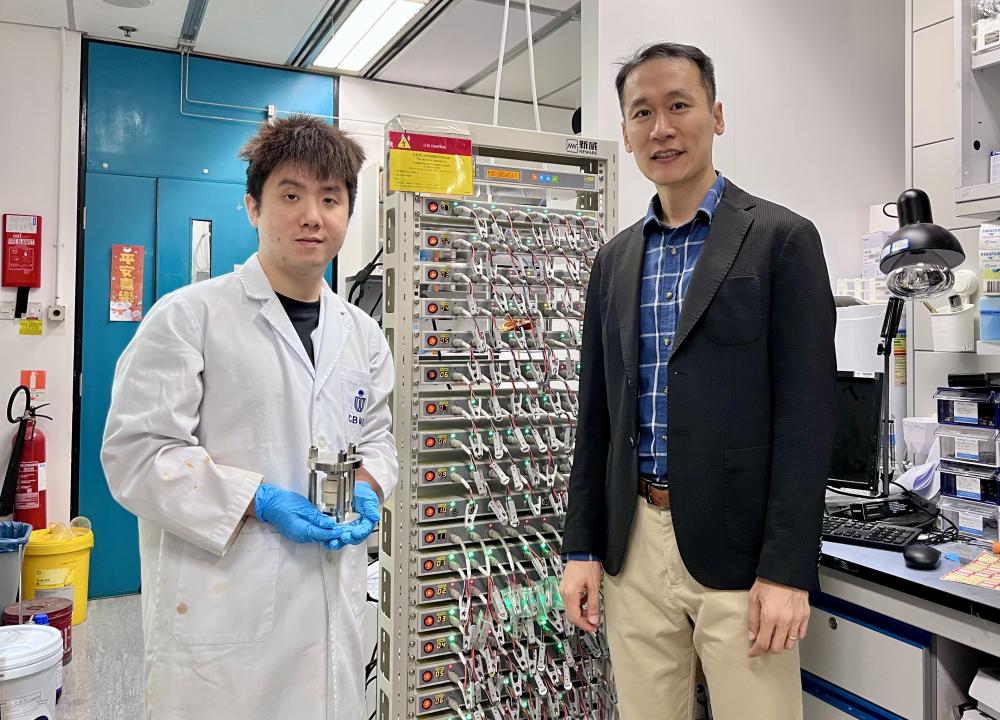

香港科技大学(科大)研究团队在钙离子电池技术领域取得重要突破,该技术有望改变日常生活中的能源储存方案。通过采用准固态电解质技术,这种创新的钙离子电池有望提升储能效率和可持续性,其应用范围涵盖可再生能源系统及电动汽车等多个领域。该项研究已于国际权威跨学科期刊《先进科学》上发表,标题为「基于氧化还原活性共价有机框架电解质的高性能准固态钙离子电池」。全球对可持续储能解决方案的需求极为殷切。随着全球绿色能源转型步伐加快,社会对高效且稳定的电池系统需求日益增加。目前广泛应用的锂离子电池正面对资源稀缺和能量密度接近极限等挑战,促使探索钙离子电池等替代技术,为实现可持续未来铺路。钙离子电池因其电化学窗口与锂离子电池相近,且钙元素地球储量丰富,展现出巨大的发展潜力。然而,该技术在实现高效阳离子传输和保持稳定循环性能方面仍面对不少挑战。这些技术瓶颈令钙离子电池在与商用锂离子电池的竞争中仍显不足。为克服这些挑战,由科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领的研究团队,成功开发出基于氧化还原活性共价有机框架材料的准固态电解质。这些富含羰基的准固态电解质在室温下表现出卓越的离子电导率(0.46 mS cm-1)和钙离子传输能力(>0.53)。结合实验和模拟研究,团队发现钙离子能在共价有机框架有序孔道内沿规整排列的羰基位点快速传输。基于这一创新发现,团队成功制备出钙离子全电池。该电池在0.15 A g-1电流密度下表现出155.9 mAh g-1的可逆比容量,并在1 A g-1电流密度下循环1,000次后,容量保持率仍超过74.6%,充分印证了氧化还原共价有机框架材料在推进钙离子电池技术发展方面的重大潜力。金教授表示:「我们的研究凸显了钙离子电池作为锂离子技术可持续替代方案的变革性潜力。通过利用氧化还原共价有机框架材料的独特性质,我们朝着实现能够满足绿色未来需求的高性能储能解决方案迈出了关键一步。」

新闻

科大研究团队研发创新聚糖靶向系统 有助开发转移性肿瘤预防疗法

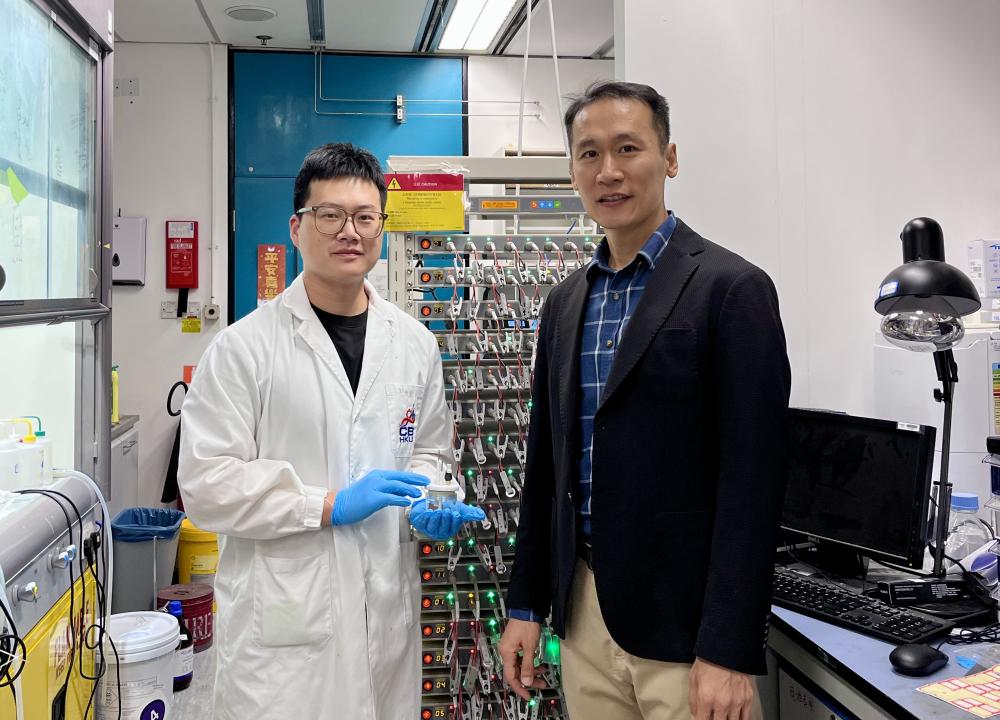

香港科技大学(科大)化学系助理教授黄敬皓教授领导的研究团队近日透过生物工程技术取得重大突破,研发出新型的聚糖靶向系统,称为「凝集素定向蛋白聚集疗法(LPAT)」。透过这项技术,研究团队成功在小鼠模型中开发出能够预防转移性乳腺癌形成及生长的治疗方法。靶向抗癌疗法具有难以替代的临床价值,其通过更严格筛选、更精准的方式消除癌细胞,可避免传统化疗常有的严重副作用。现时,癌症靶向疗法主要採用单克隆抗体技术,该技术通常被设计用于识别癌细胞表面过度表达的特定生物标志物。尽管抗体在靶向治疗领域的影响无可比拟,但其亦存在一项众所周知的局限——无法有效区分癌细胞相关的聚糖与正常健康组织中的聚糖。因此,众多靶向聚糖的抗体药物均未能通过临床试验。许多癌组织在生长和转移至身体其他部位时,其细胞表面聚糖水平会显著升高,然而目前针对该靶点的有效干预策略仍属空白,未能充分实现靶向糖基化治疗的潜力。为攻克此难题,黄教授的研究团队近期于《Biomaterials》期刊发表一项研究,提出一种新策略:透过生物工程设计的蛋白质疗法,选择性地结合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌细胞。该治疗剂利用高转移性癌细胞分泌的天然蛋白酶释放活化蛋白,随后该活化蛋白可自组成六聚体蛋白复合物,从而强力结合高唾液酸化乳腺癌细胞。反之,当遇到正常细胞如红血细胞时,治疗剂因无法满足激活条件而结合能力极弱。研究显示,该技术能显著抑制高转移性乳腺癌细胞的黏附、侵袭及迁移活性。此外,研究团队还证明该疗法能完全抑制转移性肺肿瘤在小鼠体内形成。回顾这项成果,黄教授表示:「我们在这项研究中观察到的聚糖识别精度,是抗体技术难以轻易实现的。鉴于目前仅触及该技术的表层,我们非常期待进一步探索转移预防疗法的可能性。」

新闻

科大与英特尔共建联合实验室聚焦高能效智能运算

香港科技大学(科大)与英特尔宣布成立「香港科技大学-英特尔联合实验室」(联合实验室)。此核心项目是一项为期三年的研究计划,重点探索高能效近记忆体运算架构,以应对人工智能应用在效能与能源效率方面的挑战。通过软硬件协同设计创新,双方旨在为智能设备与可持续人工智能系统的未来发展提供技术基础。在科大首席副校长郭毅可教授、英特尔中国区董事长王稚聪先生及英特尔公司大学合作资深总监Gabriela Cruz THOMPSON女士的见证下,协议由科大副校长(研究及发展)郑光廷教授与英特尔中国研究院院长宋继强先生签署,标志着联合实验室的正式成立。郑光廷教授表示:「联合实验室的成立,是呼应科大《策略发展计划2031》中将『人工智能、未来运算与电子学』列为核心研究方向的重要实践,体现了科大推动研究成果落地应用的持续努力。微电子作为科大重点科研领域之一,将通过融合我们在软硬件协同设计与高能效近记忆体运算方面的研究优势,共同探索高能效运算的新路径。」王稚聪先生表示:「英特尔长期致力于建设开放的生态,持续推动与学术界的合作,加速实验室成果产业化应用落地。香港科技大学在计算机科学与工程等领域积淀深厚,并在未来技术探索方面具有重要影响力。我们期待与香港科技大学的学者们紧密协作,共同探索更高效、可持续的运算范式,践行绿色技术创新与可持续发展。」联合实验室将由科大电子及计算机工程学系讲座教授兼方氏工程学讲座教授谢源牵头,聚焦於智能设备在运算、记忆体、I/O频宽及能效等方面的技术挑战开展研究。

新闻

科大研究发现以污水系统处理湿厨余成本效益更高

香港科技大学(科大)研究团队透过分析香港、北京、纽约等全球29个大城市的厨余数据,建立了一套创新的城市厨余管理框架。研究指出,在厨余含水量较高的「湿厨余城市」如香港,将厨余搅碎并导入污水系统进行处理,比单靠依靠堆填更具效益,此举更可令整体温室气体排放量降低约 47%,同时减少约 11%的废物处理成本。该研究为全球城市的厨余管理提供全新的量化依据。研究由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括博士后研究员郭洪骁博士及博士生邹旭等,并与华中科技大学研究团队合作。研究成果以〈Redefining separate or integrated food waste and wastewater streams for 29 large cities〉为题,在国际学术期刊《Nature Cities》上发表。随着全球都市人口上升,厨余量亦不断增加。目前,大部分城市仍採用堆填或焚化的方式处理厨余,然而高含水量的厨余显着增加运输成本及能源消耗。例如在美国,堆填区中的厨余产生的甲烷佔整体堆填区排放量的58%,已成为主要的温室气体污染来源之一。研究团队通过收集全球29个大城市的厨余组成、污水量、能源消耗与处理成本等数据进行科学分析,发现影响厨余处理效益的关键因素并非厨余重量及种类,而是其含水量(moisture load)。含水量愈高,固体废物处理系统的负荷愈大,相应的处理成本和排放量也会随之增加。研究团队提出的「城市生物废弃物通量」(Urban Biowaste Flux, UBF)框架计算出,当城市每年人均厨余含水量达到46.8公斤时,採用透过污水系统结合堆填或焚化的「整合方式」处理厨余,会比单纯以固体废物方式处理更加有效。香港、北京及首尔等汤水及新鲜食品比例较高的城市均属于典型的湿厨余城市。研究显示,在这类城市中,使用厨余研磨器把厨余导入污水系统,有助提升整体处理效能。以香港为例:

新闻

科大开发跨脑区神经活动计算模型 重建受损神经通道 为患者燃点希望

香港科技大学(科大)工学院学者于计算神经工程领域取得重大突破,团队开发了一个基于强化学习的神经脉冲生成模型,能够准确预测神经讯号,从而形成一条「人工信息通道」,有效绕过大脑受损区域,重建因疾病或损伤而中断的神经功能性连接。这项开创性研究有望为因中风、脊髓损伤等导致功能障碍的患者,提供革命性的神经复康新思路。 研究结果已于国际顶尖期刊《自然计算科学》上发表,论文题为「一种利用行为强化重建神经功能连接的生成式脉冲预测模型」。大脑不同区域之间通过神经元释放的电脉冲,即神经脉冲,进行信息编码与传递。当神经系统疾病或损伤破坏这些传输通道时,便会导致运动、认知等方面的严重功能障碍。神经假体是通过构建一条人工信息通道,将神经信号从上游脑区传递至下游脑区,绕过受损部位,以恢复丧失的运动和认知功能。然而,其核心挑战在于如何仅根据上游讯号,实时预测下游神经活动模式,从而最有效恢复行为功能。为此,由科大电子及计算机工程学系副教授王怡雯教授带领的团队提出了基于强化学习的跨脑区神经脉冲预测模型。传统方法根据下游神经元纪录来评估神经通道的功能完整性,但这在通道受损的患者中并不适用。相反,团队开发的模型以「行为是否成功」作为反馈讯号来引导训练,并将上游神经元的活跃脉冲实时转换为下游神经元的预测讯号,从而在原本联系中断的脑区之间重新建立通讯。王教授表示:「新模型的核心理念,是让其如大脑般一样通过『试错』来学习跨区域间的映射关系。这使我们能为神经通道受损的患者构建一条『信息小径』,从而有效重建脑区之间的功能性连接。」团队通过科大计算认知工程实验室进行大鼠运动控制通道测试来收集数据,并验证了模型的有效性。结果显示,新模型生成的「人工脉冲讯号」成功经由解码器驱动小鼠做出目标行为,其成功率显著优于传统方法。此外,生成信号的编码特性和健康大脑中观察到的自然神经调制特性亦高度相似。另外,新方法具有强大的适应能力,能在不同解码器设置下保持高性能,只需极少校准,便可迅速适应新试验对象,大大增强模型的临床转化潜力。

新闻

科大研发创新高效、低成本污水处理技术

香港科技大学(科大)研究团队研发出一项突破性的污水处理技术。该技术结合了基于生物沉积形成的生物膜滤网与超音波空蚀清洗技术,能在厌氧条件下于3.8秒内完成滤网清洗,其处理污水量较现行传统生物膜反应器(MBR)高出10至20倍。新技术不仅在极低能源消耗下维持高效运作,经处理后的水质亦高于国际及本地标准,每立方米汙水的处理成本亦更低至传统MBR的50%。这项创新技术为处理生活和工业汙水带来可持续性的崭新方案。研究团队由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括土木及环境工程学系博士后研究员郭洪骁博士及博士生罗宇等人,研究以「瞬态空化实现滤网式生物反应器中滤饼层的超快速去除,从而高效完成污水处理过程中的泥-液分离」为题于《自然 – 水》期刊发表。MBR为现时全球最普遍应用的二级污水处理技术之一,利用微生物经好氧或厌氧方式,分解污水中的有机物。以香港渠务署所制订的标准为例,经二级处理污水的总悬浮固体(TSS)须符合每升30毫克或以下的排放标准。虽然MBR技术在分离水与悬浮生物方面表现出色,但膜污染(fouling)问题严重,需要定期清洗和更换,导致营运成本相对高昂。科大团队设计的生物膜网状滤网(Mesh bioreactors, MeBRs),采用10至200微米的网状结构,利用微生物自然沉积形成的薄膜进行固液分离,并使用压电式超声波换能器(piezoelectric ultrasound transducers),透过超声波产生气泡并瞬间破裂所造成的空蚀现象(cavitation),迅速剥离网面上的污染物(biocake)。在好氧情况下能在10秒内完成清理程序,至于在处理家用污水的厌氧情况下,清洗时间更缩短至 3.8 秒。MeBRs的多项关键突破包括:

新闻

科大AI突破:全球首个实现四小时强对流天气预警模型

在应对极端天气、提升气候韧性的关键领域,香港科技大学(科大)取得了一项突破性进展。科大研究团队成功研发出一种人工智能模型,能够提前长达四小时预警危险的强对流风暴,包括多次袭港的「黑色暴雨」及雷暴及突发性强降雨等。这项全球首创的技术由科大与国家级气象机构合作开发。与现有系统相比,该模型利用卫星数据及先进的深度扩散技术,能在48平方公里的空间尺度上将预报准确率提升超过15%,这不仅显著增强了国家气象预报系统的整体精准度,也为亚洲乃至全球防灾能力较弱的地区带来了更有效的早期预警,以应对气候突变的风险。这项研究与「沿海城市气候韧性国家重点实验室」(SKL CRCC)的核心目标高度契合。该实验室于去年获中国科学技术部批准成立,现由实验室主任吴宏伟教授领导。他同时担任科大副校长(大学拓展)、及中电控股可持续发展学教授。研究团由科大沿海城市气候韧性全国重点实验室之气候变化与极端天气方向科研主管、土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧教授,联同博士后研究员代快博士,并与哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院、中国气象局热带海洋气象研究所及国家卫星气象中心的学者组成。研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》,论文题为〈利用卫星数据驱动的深度扩散模型实现四小时对流预报〉。近年极端天气的情况愈趋频繁,香港去年夏季曾在八日内四度发出黑色暴雨警告;印尼峇里岛、泰国南部等地亦遭受暴雨洪涝重创,造成重大人命伤亡和经济损失。现行天气预报主要依靠数值模式模拟大气状态,运算成本高昂且易受大气混沌性及观测资料不足的影响,对于快速发展且尺度细小的对流系统(如雷暴及暴雨),准确预报时间通常仅能提前20分钟至两小时。如此短暂的预警时间,令政府部门、应急部门和公众在灾害来临前几乎来不及部署、疏散或采取有效防灾措施。

新闻

科大首创机械互锁分子材料 有效提升锂电池效能及安全性

香港科技大学(科大)工学院的研究团队率先研发出一款运用机械键来制备用于锂电池的准固态电解质,首次将机械互锁分子(MIM)应用于共价有机框架(COF)中,可实现高性能电池运行,并利用互锁体系独特的化学性质,以打造出安全、稳定且电能容量更高的锂电池。传统液态电解质存在诸多风险,包括易燃、锂负极不稳定、枝晶生长以及不稳定界面层的形成。固态电解质提供了更安全的替代方案,其中醚类聚环氧乙烷(PEO)常用于锂离子的配位和传导。然而,由于其复杂的网络结构和不明确的传输路径,这些聚合物的离子导电率一般较低,因此需要进一步优化设计。机械互锁分子已广泛应用于分子机器如分子梭等,但在储能领域的研究仍有不足。冠醚作为机械互锁分子的关键大环化合物,与锂离子结合时能展现出强烈的主客体作用和良好的离子迁移性。若能将这些互锁分子整合到高结晶度、多孔的 COF 中,研究人员便可以利用其特性实现高效的锂离子传导,并有效提高负极的稳定性。有鉴于此,在科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领下,研究团队设计了一种 MIM-COF 准固态电解质。该电解质能利用可响应力学作用或配位变化的机械键作为功能单元,而 COF 则将其动态特性放大至宏观层面,从而推进了 MIM 在能源器件多孔框架中的集成应用。团队所制备的 MIM-COF 准固态电解质具有优异的室温离子电导率(3.20 × 10⁻³ S cm⁻¹)和锂离子迁移数(0.60)。根据电脑计算的研究发现,冠醚的动力学和 Li⁺ 结合位点,与实验结果相互印证,并为未来电解质设计提供指引。在实际测试中,采用该准固态电解质和磷酸铁锂复合正极(LiFePO₄ composite cathode)的全锂电池在室温和 0.5C 倍率下初始放电容量为 113 mAh g⁻¹,充电和放电过程循环 600 次后容量维持在 95% 左右。在 60℃ 和 2C 倍率下,循环 300 次后容量则维持在 85% 左右,库仑效率达到 99.99%,结果反映此准固态电解质在提升锂电池稳定性与寿命方面极具应用潜力。金教授指出:「我们基于已有的 MIM 研究,对电池中自锁冠醚的运动进行了分析,可望启发更广泛的自锁组分应用。我们的目标是进一步优化这些大环化合物,以开发先进的电池材料。」