新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚国际顶尖科学家 共拓科学知识前沿

香港科技大学(科大)赛马会高等研究院(高研院)成功举办诺贝尔专题讲座@高研院,吸引逾450名师生及公众参与,与全球顶尖科学家交流。此学术盛会为科大庆祝创校35周年及赛马会高等研究院成立20周年的重点活动之一,以「Horizons Unbound: Exploring the Ultimate Frontiers of Science」为主题,邀请多位蜚声国际的顶尖科学家分享他们在前沿科研领域的真知灼见。与会讲者透过具启发性的讨论深入探讨科学在塑造人类未来中所展现的深远影响和变革力量。专题讲座亦为多位国际殿堂级科学家与科大师生、校友、研究人员及公众提供互动交流平台,共同探索科学的最前沿发展,进一步强化科大作为知识交流枢纽及科研人才培育基地的角色。四位主讲嘉宾包括﹕朱经武教授科大荣休校长及教授科大赛马会高等研究院创院院长美国休士顿大学天普科学讲座教授 朱棣文教授1997年诺贝尔物理学奖得主史丹福大学小威廉‧凯南物理学教授、分子和细胞生理学教授、及能源科学及工程学教授 梶田隆章教授2015年诺贝尔物理学奖得主日本东京大学宇宙线研究所特聘大学教授布莱恩·保罗·施密特教授

新闻

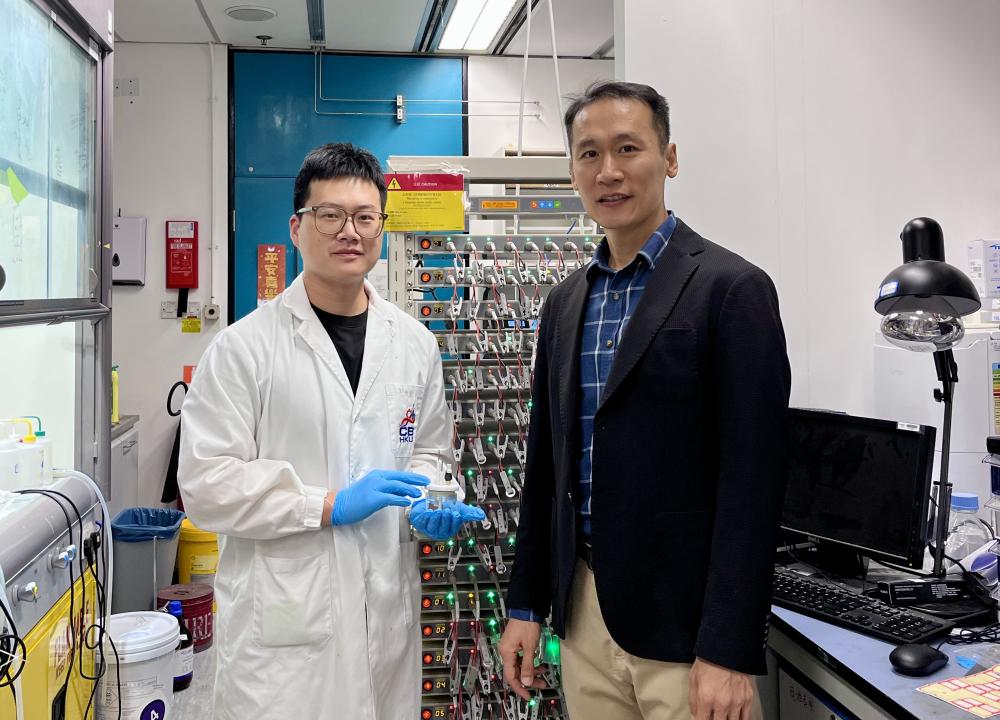

科大创新钙离子电池技术 大幅提升储能效率和可持续性

香港科技大学(科大)研究团队在钙离子电池技术领域取得重要突破,该技术有望改变日常生活中的能源储存方案。通过采用准固态电解质技术,这种创新的钙离子电池有望提升储能效率和可持续性,其应用范围涵盖可再生能源系统及电动汽车等多个领域。该项研究已于国际权威跨学科期刊《先进科学》上发表,标题为「基于氧化还原活性共价有机框架电解质的高性能准固态钙离子电池」。全球对可持续储能解决方案的需求极为殷切。随着全球绿色能源转型步伐加快,社会对高效且稳定的电池系统需求日益增加。目前广泛应用的锂离子电池正面对资源稀缺和能量密度接近极限等挑战,促使探索钙离子电池等替代技术,为实现可持续未来铺路。钙离子电池因其电化学窗口与锂离子电池相近,且钙元素地球储量丰富,展现出巨大的发展潜力。然而,该技术在实现高效阳离子传输和保持稳定循环性能方面仍面对不少挑战。这些技术瓶颈令钙离子电池在与商用锂离子电池的竞争中仍显不足。为克服这些挑战,由科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领的研究团队,成功开发出基于氧化还原活性共价有机框架材料的准固态电解质。这些富含羰基的准固态电解质在室温下表现出卓越的离子电导率(0.46 mS cm-1)和钙离子传输能力(>0.53)。结合实验和模拟研究,团队发现钙离子能在共价有机框架有序孔道内沿规整排列的羰基位点快速传输。基于这一创新发现,团队成功制备出钙离子全电池。该电池在0.15 A g-1电流密度下表现出155.9 mAh g-1的可逆比容量,并在1 A g-1电流密度下循环1,000次后,容量保持率仍超过74.6%,充分印证了氧化还原共价有机框架材料在推进钙离子电池技术发展方面的重大潜力。金教授表示:「我们的研究凸显了钙离子电池作为锂离子技术可持续替代方案的变革性潜力。通过利用氧化还原共价有机框架材料的独特性质,我们朝着实现能够满足绿色未来需求的高性能储能解决方案迈出了关键一步。」

新闻

科大与浙江大学合办可持续发展全球挑战赛亚太区决赛 科大学生队伍代表亚太区出战全球总决赛

香港科技大学(科大)及浙江大学(浙大)共同举办的「可持续发展全球挑战赛」亚太区决赛早前于浙大的杭州紫金港校区顺利举行。活动今年首届举办,由斯坦福大学杜尔可持续发展学院发起,旨在汇聚全球多所顶尖教育机构及国际专家,携手打造一个促进学生设计、实践及展示创新可持续发展方案的平台。十支优秀学生团队脱颖而出,包括科大学生团队,将代表亚太区出战今年四月举行的全球总决赛,争夺总冠军殊荣。开幕礼上,史丹福大学杜尔可持续发展学院院长Arun Majumdar博士表示:「此次活动不仅是一场比赛,更旨在鼓励学生以好奇心激发创新,以同理心为社会带来正面影响,凭勇气推动变革,为建构一个更公正、更具韧性、更繁荣的地球贡献力量。」浙大党委书记任少波教授指出:「本次挑战赛为亚太区域的青年才俊搭建了交流互鉴、能力展示的平台。」他祝愿各位参赛选手:「赛出风格、赛出水平,在竞技中开阔视野,在协作中凝聚共识,在交流碰撞中收获知识、友谊与成长! 」科大副校长(行政)谭嘉因教授感谢所有创始伙伴共筑这个全球平台,并表示:「科大一直致力推动可持续发展,促进全球合作,并培养学生具备应对当今最迫切挑战的能力。是次比赛汇聚来自世界各地、不同文化和学科背景的学生,他们所提出的解决方案不但因地制宜,更具备在全球层面扩展应用的潜力。这不仅体现了多元视角所带来的力量,更充分展现了青年驱动变革和合作带来的影响力。」中国科学院院士及浙大杨卫教授勉励参赛学生:「既要深耕专业,掌握破解具体难题的『硬技能』,更要胸怀天下,培养理解多元文化,致力于共同福祉的『软实力』。是次赛事正如一个微缩的『世界实验室』,期待青年学子成为推动世界向好发展的参天大树。」亚太区决赛于今年1月17至18日举行,吸引来自亚太区多个国家及地区学生,共 67 支跨学科团队参与,其中15队包括科大学生。参赛者须就两大主题包括可持续能源、气候适应与韧性,设计创新解决方案,并透过项目展示及路演介绍方案。活动为学生提供了宝贵机会,与可持续发展领域专家深度交流,并通过思维碰撞激发创造力。

新闻

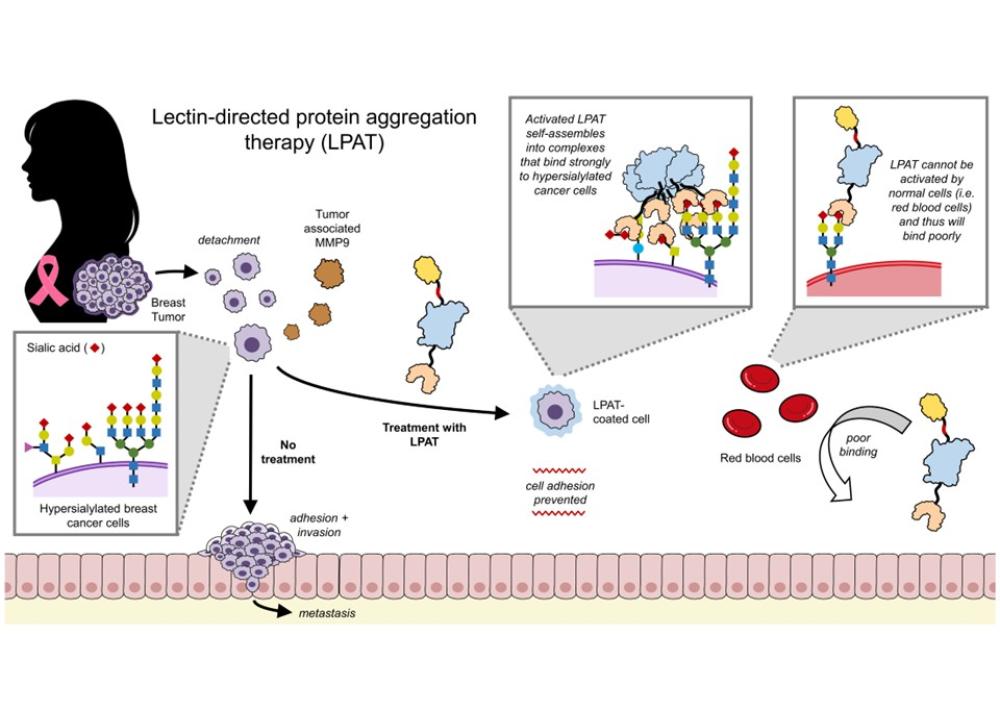

科大研究团队研发创新聚糖靶向系统 有助开发转移性肿瘤预防疗法

香港科技大学(科大)化学系助理教授黄敬皓教授领导的研究团队近日透过生物工程技术取得重大突破,研发出新型的聚糖靶向系统,称为「凝集素定向蛋白聚集疗法(LPAT)」。透过这项技术,研究团队成功在小鼠模型中开发出能够预防转移性乳腺癌形成及生长的治疗方法。靶向抗癌疗法具有难以替代的临床价值,其通过更严格筛选、更精准的方式消除癌细胞,可避免传统化疗常有的严重副作用。现时,癌症靶向疗法主要採用单克隆抗体技术,该技术通常被设计用于识别癌细胞表面过度表达的特定生物标志物。尽管抗体在靶向治疗领域的影响无可比拟,但其亦存在一项众所周知的局限——无法有效区分癌细胞相关的聚糖与正常健康组织中的聚糖。因此,众多靶向聚糖的抗体药物均未能通过临床试验。许多癌组织在生长和转移至身体其他部位时,其细胞表面聚糖水平会显著升高,然而目前针对该靶点的有效干预策略仍属空白,未能充分实现靶向糖基化治疗的潜力。为攻克此难题,黄教授的研究团队近期于《Biomaterials》期刊发表一项研究,提出一种新策略:透过生物工程设计的蛋白质疗法,选择性地结合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌细胞。该治疗剂利用高转移性癌细胞分泌的天然蛋白酶释放活化蛋白,随后该活化蛋白可自组成六聚体蛋白复合物,从而强力结合高唾液酸化乳腺癌细胞。反之,当遇到正常细胞如红血细胞时,治疗剂因无法满足激活条件而结合能力极弱。研究显示,该技术能显著抑制高转移性乳腺癌细胞的黏附、侵袭及迁移活性。此外,研究团队还证明该疗法能完全抑制转移性肺肿瘤在小鼠体内形成。回顾这项成果,黄教授表示:「我们在这项研究中观察到的聚糖识别精度,是抗体技术难以轻易实现的。鉴于目前仅触及该技术的表层,我们非常期待进一步探索转移预防疗法的可能性。」

新闻

科大获旭日慈善基金慷慨捐赠 设立首个生物医学及生物科技专才计划

香港科技大学(科大)获旭日慈善基金慷慨捐赠港币二千万元,成立首个「旭日慈善基金—生物医学及生物科技专才计划」(专才计划),助力科大培育更多面向未来的生物医学及生物科技人才,为香港建设成为国际医疗创新枢纽作出贡献。生命健康科技是全球科技创新的核心领域之一。作为亚洲第一、全球第二大的生物科技集资中心,香港特别行政区政府《香港创新科技发展蓝图》将生命健康科技列入重点发展领域。是次由旭日慈善基金捐助设立的专才计划,为期十年,旨在鼓励更多优异学生入读由理学院开办的理学士(生物医学及健康科学)课程,同时吸引优秀人才在本科毕业后到科大攻读与生物化学、生物科技或医疗科学相关的研究生课程。专才计划每年将甄选及嘉奖10名具备优异学术成绩、领导潜质、研究能力及创新视野的本科生及研究生,预计为香港培育100名卓越的生物医学及生物科技专才。旭日慈善基金主席兼旭日集团董事长杨钊博士表示:「旭日慈善基金自2005年成立以来,始终秉持回馈社会的使命,积极支持教育事业,以培育优秀人才、推动科技创新为己任。生物医学与生物科技是当今推动医疗科技进步与人类健康福祉的核心引擎,充满无限潜力与深远影响。我深信,透过与科大的合作,将有助吸引及培养更多具前瞻视野的年轻人才,在这些关键学科中茁壮成长,薪火相传,不断追求突破,为香港及全球的医疗创新贡献力量。」科大校长叶玉如教授衷心感谢基金多年来的鼎力支持,并表示:「科大一直致力培育生物医学及健康科学领域的专业人才,并推动医学研究与创新发展。在旭日慈善基金的全力支持下,大学得以开展专才计划,为香港培育更多高质量人才,助力香港成为国际医学培训、研究和医疗创新枢纽。承蒙香港特区政府和社会各界的充分信任,科大正全力推进新医学院的筹建工作,专才计划的推出恰逢其时,将为未来医学院的发展注入源源动力。」由科大理学院开办的理学士(生物医学及健康科学)课程,让学生透过学习先进的诊断和疾病建模技术,包括组学技术、计算机分析及建立实验模型等,掌握药物及疗程临床前试验专业知识。毕业生除了任职于制药公司、研究机构、政府机构和医疗顾问公司等,亦可选择攻读遗传咨询或生物医学领域的研究生课程,甚至第二学位内外全科医学士课程。

新闻

科大与业界领袖合作试行商业物业自然相关评估

香港科技大学(科大)与金门建筑有限公司(金门建筑)、太古地产及AXA Climate携手推动一项创新的校企合作项目,采用「自然相关财务信息披露工作组」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)框架评估商业发展项目。科大环境管理及科技理学士课程(EVMT)学生团队成功完成香港首个由学生主导,以TNFD来评估商业项目的报告,为企业将自然纳入商业及财务决策考量因素提供策略建议。是次合作通过科大的专题研习项目,不但有效验证全球TNFD框架,同时让学生获得宝贵的实践机会,与工程、建筑及地产企业领袖合作,为企业制定自然向好策略。有关合作更展现了科大在推动体验式学习的坚持,助学生掌握关键跨学科专业知识,以及与各界携手赋能青年,培养下一代可持续发展领袖的决心。在EVMT课程导师,以及来自金门建筑、太古地产及AXA Climate的业界专家指导下,学生开展了以「太古广场六座自然相关议题试点评估」为题的专题研习项目。项目旨在评估这座由太古地产发展、金门建筑为主要承建商的甲级办公楼,以及毗邻的「金钟二桥」行人天桥和行人通道,在整个生命周期中与自然相关的依存关系、影响、风险及机遇。太古广场六座采用最高级别的可持续发展标准设计与施工,并已获得能源与环境设计先锋(LEED)、WELL建筑标准,以及绿建环评(BEAM Plus)的铂金级认证。根据TNFD框架中的「LEAP」(定位、评估、评量及准备)方针,EVMT学生团队绘制了该发展项目和其逾百个关键建材的采矿及生产地点,并运用ENCORE(探索自然资本机会、风险和暴露)工具,建立切合本地情况的自然依存关系与影响热力图。研习结果确认了主要的自然依存要素,并识别了项目及公司级别的自然相关风险与机会,目标是协助太古地产和金门建筑将自然风险与机会融入公司治理、策略制定、风险管理及决策过程。

新闻

科大举办《窗外是蓝星》电影放映会特别场暨专家分享会

香港科技大学(科大)於2月6日(星期五)假大学曾肇添展览厅举办《窗外是蓝星》电影放映会,吸引近200位科大师生、校友及社会各界共同探讨香港在太空科学、先进科技及新兴太空经济中的角色与机遇,同时了解中国载人航天任务的发展历程,沉浸式体验太空生活的真实面貌。《窗外是蓝星》是中国首部由太空实景拍摄的纪录片,由神舟十三号航天员翟志刚、王亚平及叶光富在中国空间站亲手作全国产8K超高清摄影机拍摄而成。影片记录了神舟十三号任务为期六个月的太空生活实况,带领观众进入真实的外太空世界,深入感受航天员执行任务期间的心路历程。香港立法会议员(科技创新界)邱达根先生担任主礼嘉宾并致辞,京港人才交流中心副总经理杜鹤亭先生及科大校董会成员蔡洁如女士亦出席活动。在电影放映前,香港太空机器人与能源中心主任、科大空间可持续发展人工智能与机器人研究中心主任、太空科学与技术研究院联席院长兼机械及航空航天工程学系教授高扬教授,以及科大土木及环境工程学系讲座教授、太空科学与技术研究院联席院长兼「杰出创科学人」苏慧教授联袂主持专家分享环节。高扬教授介绍了,获香港特区政府支持、由科大主导在InnoHK科研平台上成立的「香港太空机器人与能源中心」,如何牵头组织国际科研团队,参与国家「嫦娥八号」月球探测任务中的月面机器人合作项目——「香港操作机器人」。至于苏慧教授则首次披露高精度温室气体点源探测仪项目的技术细节。此突破性项目计划于2026年5月随天舟十号货运飞船,在中国空间站部署高精度载荷,用于监测温室气体排放数据。

新闻

科大与英特尔共建联合实验室聚焦高能效智能运算

香港科技大学(科大)与英特尔宣布成立「香港科技大学-英特尔联合实验室」(联合实验室)。此核心项目是一项为期三年的研究计划,重点探索高能效近记忆体运算架构,以应对人工智能应用在效能与能源效率方面的挑战。通过软硬件协同设计创新,双方旨在为智能设备与可持续人工智能系统的未来发展提供技术基础。在科大首席副校长郭毅可教授、英特尔中国区董事长王稚聪先生及英特尔公司大学合作资深总监Gabriela Cruz THOMPSON女士的见证下,协议由科大副校长(研究及发展)郑光廷教授与英特尔中国研究院院长宋继强先生签署,标志着联合实验室的正式成立。郑光廷教授表示:「联合实验室的成立,是呼应科大《策略发展计划2031》中将『人工智能、未来运算与电子学』列为核心研究方向的重要实践,体现了科大推动研究成果落地应用的持续努力。微电子作为科大重点科研领域之一,将通过融合我们在软硬件协同设计与高能效近记忆体运算方面的研究优势,共同探索高能效运算的新路径。」王稚聪先生表示:「英特尔长期致力于建设开放的生态,持续推动与学术界的合作,加速实验室成果产业化应用落地。香港科技大学在计算机科学与工程等领域积淀深厚,并在未来技术探索方面具有重要影响力。我们期待与香港科技大学的学者们紧密协作,共同探索更高效、可持续的运算范式,践行绿色技术创新与可持续发展。」联合实验室将由科大电子及计算机工程学系讲座教授兼方氏工程学讲座教授谢源牵头,聚焦於智能设备在运算、记忆体、I/O频宽及能效等方面的技术挑战开展研究。