科大研發多款智能醫療器械

涵蓋診療、手術輔助以至術後復康 引領醫療創新

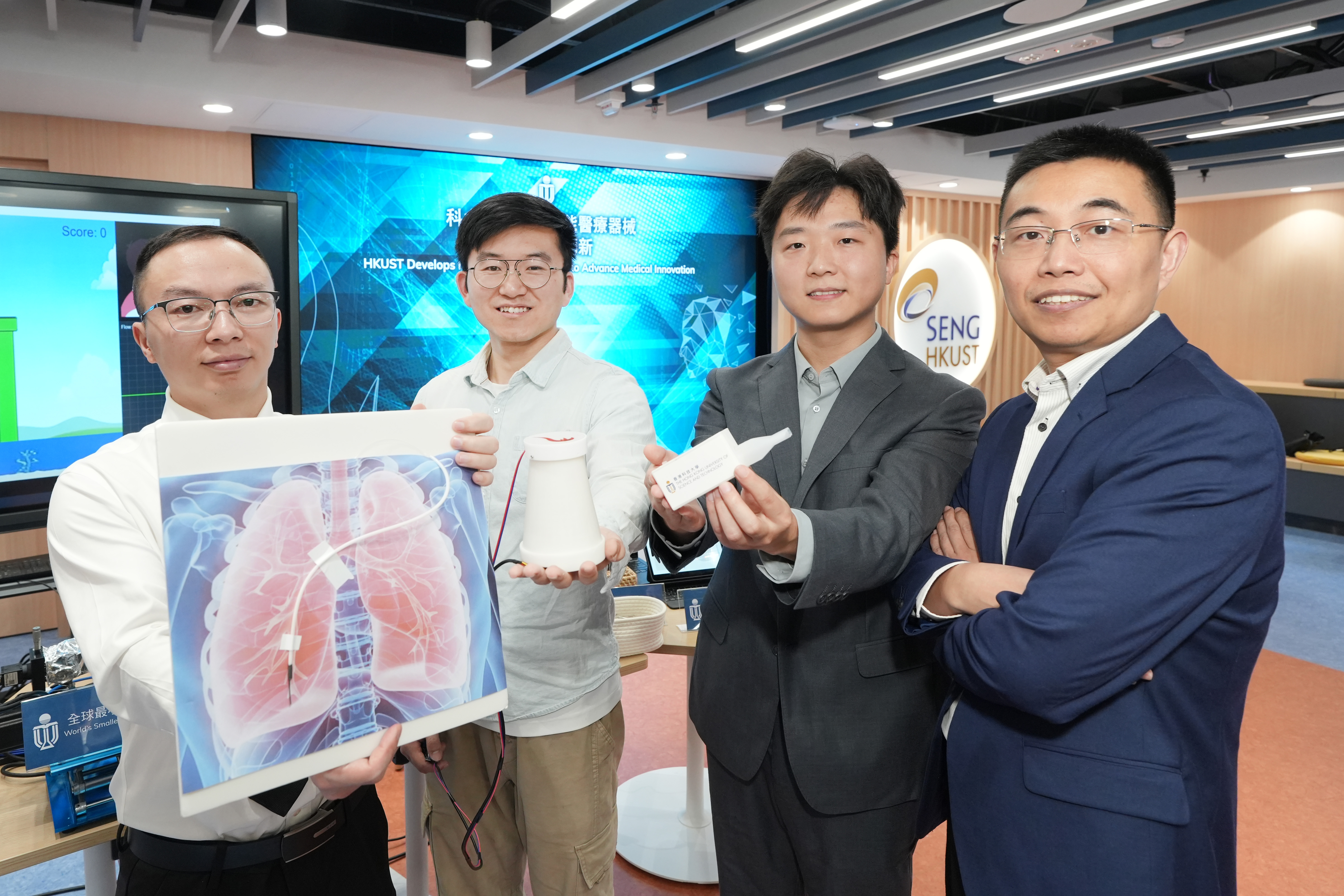

香港科技大學(科大)電子及計算機工程學系副教授申亞京領導的團隊,近日成功結合人工智能及機械人技術,研發出三款突破性的智能醫療器械,分別適用於診療監測、手術輔助及術後復康,旨在輔助醫生解決目前診療過程中所遇到的困難,優化程序及提高效率,促進智慧醫療的發展。目前,團隊正積極與公私營機構、産業及投資者探討合作,推動項目的臨床應用及轉化落地。

AI手部觸覺交互系統PhyTac:

人類的雙手擁有高度密集的神經分布,具備細膩的觸感及靈巧的控制能力,然而,當手部神經、肌肉或關節處受到壓迫或發生病變時,或會出現功能喪失、麻痺或針刺感等症狀,特別是腦中風後,不少患者會經歷手部動作障礙,及早發現和準確地診斷這些病症的嚴重程度,有助減低對患者日常生活的困擾。

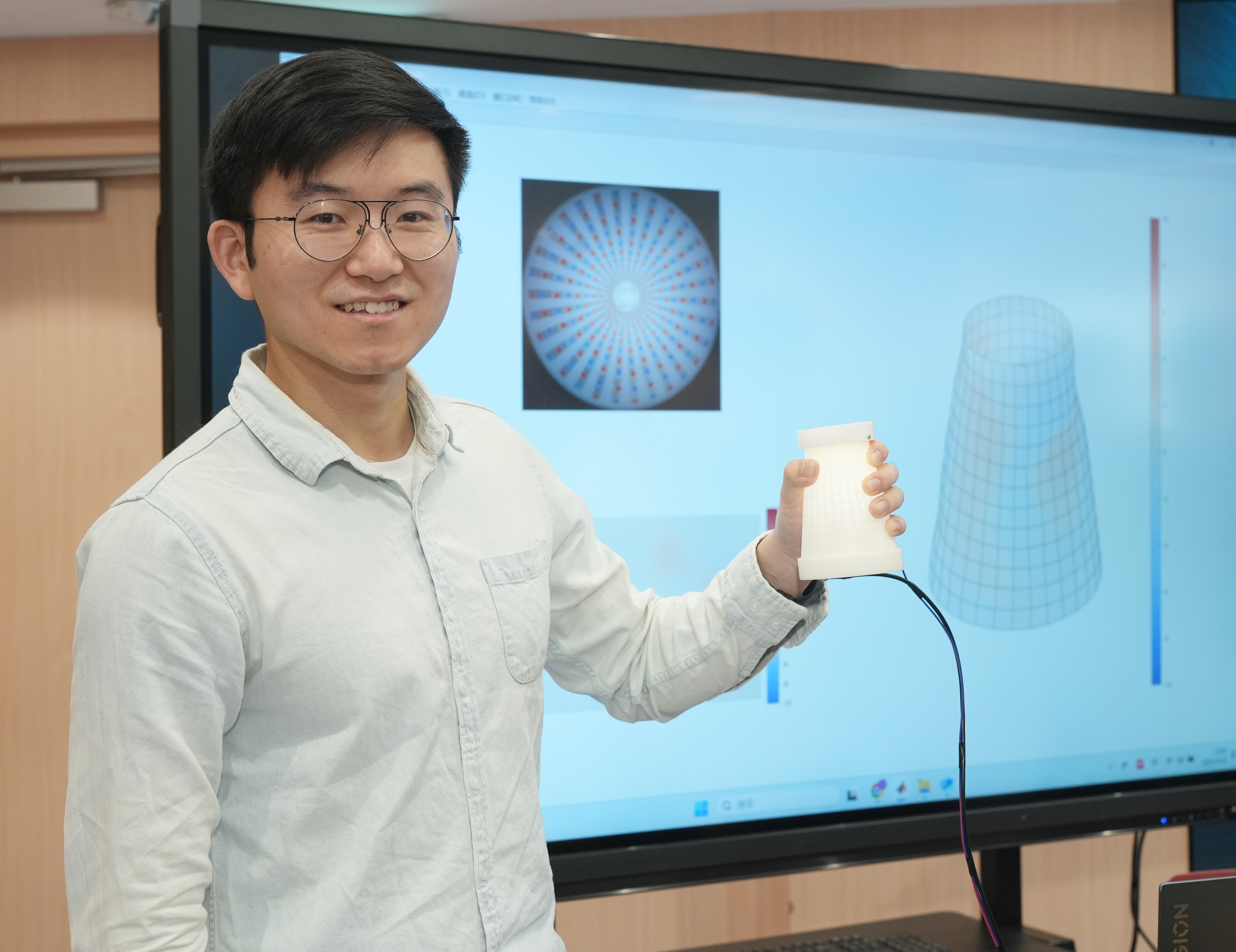

然而,現時手部功能的評估一般依賴醫生透過觀察患者的動作,並結合經驗作診斷。有見及此,申教授的團隊開發一個AI手部觸覺交互系統PhyTac,這個呈圓錐型狀的裝置設有多達368個感應單元,可精準對應手部各個發力點。患者只需手握裝置嘗試發力,醫生便可即時在AI系統中對應手部位置的發力點,有助醫生能快速監測患者的康復過程,更可配合VR虛擬實境技術設計遊戲,讓病人利用裝置進行復康訓練,從而制定合適的復健方案。

是次研發的技術突破之處,在於團隊首創以植物「螺旋蘆薈」的結構為靈感作設計,與一般蘆薈不同,「螺旋蘆薈」葉片呈三角形,以其對稱及五尖的螺旋狀紋見稱,能夠避免葉子互相遮擋,從而攝取陽光。受此啟發,團隊運用螺旋狀紋設計PhyTac,顯著提升感應器的密度之餘,亦大大提升裝置的傳感範圍,使裝置能夠準確反映手部力度,準確率高達97.7%。團隊亦正積極與醫院管理局社區復康中心探討合作,研究於中心內應用PhyTac技術幫助病人。

居家肺部功能檢測儀:

世界衛生組織預計,到2030年,慢性阻塞性肺病(COPD)將會成為全球第三大殺手,而新冠肺炎疫情過後,不少患者均出現新冠後遺症(又稱「長新冠」),令定期肺部監測的需求大大提升。為減少肺病病人頻繁前往醫院進行肺量測試的需要,團隊研發出一個「AI家用肺部功能檢測儀」,這個小巧的呼吸感測裝置,直徑僅8cm,重約78 克,比一部智能手機輕一倍,方便用戶在家中隨時進行呼氣測試及訓練。未來,團隊望推動與醫療機構的數據互聯,並進一步將研發商品化,幫助有需求的患者儘早實現居家健康監測。

裝置設有一個「仿生生物力學的氣流感測器」(Biomimetic Biomechanical airflow sensor),讓病人可透過吹氣測試最高氣流速(Peak Expiratory Flow),準確度達99%。此外,團隊更特別結合了創新的趣味遊戲,讓用家可一邊透過控制吹氣力量,一邊控制遊戲中的飛鳥避過障礙,有助長期病患者在家中進行呼吸訓練。有關數據將會記錄在伺服器中,研究團隊更正構建雲端數據平台,以實時傳輸吹氣測試的結果,讓醫生可遙距監測病患的測試情況及進展。未來,團隊望推動與醫療機構的數據互聯,並進一步將研發商品化,幫助有需求的患者儘早實現居家健康監測。

全球最小多功能手術機器人:

微型醫療手術機械人常應用於微創手術,惟目前技術難十全十美,難以同時實施內窺鏡手術操作、準確的導航功能且體積微小。有見及此,團隊研發出一款全球最小的多功能手術機械人,直徑僅為0.95毫米,體積較現有同類機械人小60%,集拍攝及精準導航能力,可協助醫療人員在人體內取樣、傳送藥物及進行激光熱療手術。團隊已將機械人用於肺部支氣管模型及離體豬肺內進行測試,證實機械人能夠在受限環境中保持優秀的介入導航能力,並拍攝清晰的掃描成像,同時能在困難部位實踐多種治療功能。現時,團隊正就内窺鏡的光路進行優化並尋求資本合作,預計半年內將會開展動物實驗,為開展下一階段的臨床試驗作準備。

申教授表示:「人工智能及機械人技術日新月異,人機互動的潛力無限,定必成為未來的大勢所趨。是次研發的一系列醫療器械,正正是希望結合機械人技術、工程學與生物醫藥等跨學科知識的成果,目的是為醫生解決於診斷及治理的過程所遇到的瓶頸,提高醫療流程的效率。憑藉科大於機械人及AI領域的研究優勢,團隊將會繼續開發更高感知的機械人,實現機械人與人類之間更加安全和自然的互動,從而開拓更多具影響力的研究設計,支援醫療等各行各業的轉型發展。」

申教授的團隊去年獲創新科技署「產學研1+計劃」(RAISe+)的撥款資助,成為首批24個項目之一。團隊以突破性的觸覺傳感器(tactile sensor series),精準地計算出人形機械人指尖於各方向的接觸力度,賦予類似人類的觸覺,在科技應用上非常廣泛。該研發可以讓機械人更準確地感知和理解其環境和人類動作的意向,加上能夠理解語音意義及接收視覺訊息,可實現機器人與人類之間更加安全和自然的互動,正與香港各研究院、工業自動化生產線、醫療健康中心、機械人等相關行業展開合作。

關於香港科技大學

香港科技大學(科大)(https://www.hkust.edu.hk/) 是國際知名的大學,致力推動創新教學、卓越研究及具影響力的知識轉移。科大著重為學生提供全面及跨學科的教學,於《泰晤士高等教育全球年輕大學排名榜2024》中排行第三,在《泰晤士高等教育大學影響力排名2024》中全球排第19、全港第一。另有 13 個科目躋身《2025 年 QS 世界大學學科排名》全球 50強,其中「數據科學及人工智能」學科全球排名第17位,蟬聯本地大學之冠。此外,科大在全球大學就業能力排名中,一直位處全球首30名以內,反映畢業生極具競爭力。在研究及創業創新方面,逾八成的科大研究,於香港的大學教育資助委員會最新的「2020研究評審工作」被評為「國際卓越」或「世界領先」水平。直至2024年11月,科大成員共創立了逾1,800間至今活躍的初創公司,當中包括10間獨角獸企業和16間成功退場的公司(上市集資或被併購)。