新聞及香港科大故事

2025

2024

香港科大故事

新入學運動員與發明家:啟航科大 揚帆逐夢

這個暑假迎來了另一個朗日晴天。陽光灑落在清水灣海面,波光粼粼。學生帆船運動員易希澧 — 友人愛稱她「Maddy」— 已然整裝待發,準備跟教練和隊友展開長達數小時的訓練。那邊廂在天水圍,朱兆邦(Joseph)在中學母校的實驗室內埋頭苦幹,努力優化他為社區長者發明的免提追蹤買餸車。

各自懷有高遠理想的Maddy和Joseph,不約而同於2024/25學年,入讀香港科技大學(科大),繼續追夢。他們分別透過兩個直接入學計劃加入科大校園,包括「學生運動員學習支援及入學計劃」和「學校推薦直接錄取計劃」。科大今年共取錄了60多名傑出學生。在學業發展之外,他們將會在科大的全人教育和個人化支援下,盡展才能。

帆船運動員 醉心工程學

Maddy分享:「我一出生就成為了家裏的『水寶寶』,因為媽媽在2004年懷着我的時候,一家人正在布吉旅遊,並逃過了南亞海嘯。」

那次事件或許冥冥中改寫了Maddy的人生,她自幼便展現出水上運動的天賦,約一歲便開始習泳,更在七歲那年,因母親朋友的一個隨心建議,讓她發現了帆船運動的樂趣。

她笑道:「揚帆運動帶給我自由自在的感覺,讓我能感受當下,忘卻日常生活中雜亂的思緒和憂慮。」那時仍年幼的她只把揚帆出海當作減壓的消閒活動,沒料到會在15歲那年加入香港帆船隊,成為專業運動員。

2023

新聞

科大16名學生今出征杭州為亞運擔任義工

香港科技大學(科大)今日派遣全港最大規模的大學生團隊,到杭州亞洲運動會出任義務工作。是次出征獲中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)協調安排,16名科大學生義工,包括多個來自如劍擊、欖球、射箭和合球等大學校隊的成員,本周初出席了由中聯辦教育科技部處長方磊主持的培訓活動,並於今日中午正式啟程前往杭州,參與將於本周六揭幕的第19屆亞洲運動會。

此外,3名科大學生和校友亦將以運動員身份,於本屆亞運會與各國運動員同場競技,為港爭光。出賽的科大運動員包括透過學生運動員入學計劃(SAAS)入讀機械及航空航天工程學系的伍泰龍,他將代表香港出戰本屆亞運的三項鐵人項目。市場學系學生黄皓雋將出戰足球項目;而剛於本年畢業的資訊系統學系校友黃淨淳,則將出戰運動攀登項目。科大一向著重學生之多元發展,並設有學生運動員入學計劃(SAAS),提供獎學金、生活津貼、全面及靈活的學習支援和安排,以助學生運動員同時追求運動及學術成就。

2022

2019

新聞

向目標奮發

計算機科學及工程學系學生李淑筠是香港其中一個頂尖反曲弓箭選手,可惜兩度以些微之差未能獲得世界級射箭比賽世界──世界大學生運動會和亞運會的參賽資格,讓她夢碎。無緣參加比賽後,她現正處於休學期,並將於9月復課,完成最後一年大學課程。

淑筠中學時選修理科,但她承認自己並非成績優異的學生,因此從未想過考入大學。但為了能夠像她的韓國射箭選手偶像奇甫倍一樣能夠參加世大,她發奮學習,最終於2015年考入香港科技大學。

2017年世大的入圍資格看似容易但機會卻在她身邊擦身而過。淑筠大受打擊,非常失望。後來,她放眼2018 年的亞運會。可是再一次,她的出賽排名未能代表香港作賽,再次與大型賽事失諸交臂。

淑筠只難過了一陣子,便立即重新振作。她的堅毅和凡事皆可為的精神與香港科技大學的核心價值不謀而合。科大一直提倡勇於嘗試 ,從失敗中學習,並且鼓勵學生努力不懈大膽追求夢想。

她的家庭背景塑造了她的性格。出身微寒的她在天水圍長大,父母需要工作照顧五名子女。淑筠需自掏腰包支付射箭所需用品及參加海外比賽的費用。然而,射箭的裝備昂貴,需付約港幣 3,500元才能買到十多支優質的箭,因此,她在射箭班當教練,並兼職資訊科技工作來應付龐大支出。

淑筠說:「在香港,若沒有經濟支持,是很難成為頂尖運動員的。」幸好,科大透過例如校友基金的資助,大大舒緩了她由於財政困難而無法參加錦標賽的壓力。

她表示,除了財政支援外,教學人員、學系以及行政部門均盡力支持她繼續投入射箭生涯。為了確保她能夠參加重要的海外比賽,學校既為她的中期試改期,又延長功課提交日期,讓她不用擔心追不上學業進度。

教授們都十分樂意在學術及全人發展上給予支援。淑筠特別感謝電腦科的蔡友集博士給她無比支持,她說:「蔡教授支持我參加體育運動,更重要的是,他在人生及職業決策上,給予我非常寶貴的意見。」有別於其他人的態度,蔡教授支持淑筠休學一年的決定,因為他深信淑筠清楚知道作為一名學生和射箭選手應如何走自己的路。

工程學院的女生不多,作為其中一員,淑筠有幸在以男性爲主的的環境下學習,因為他們都很樂意助她解答疑難。她認為性別差異對學習工程沒有影響,而她本人對程式設計情有獨鍾。

新聞

A. Kwok運動空氣動力科研計劃 科大、體院攜手助單車隊提升表現

新鴻基地產發展執行董事郭基輝先生將捐助600萬港元,給香港科技大學(科大)的一項運動空氣動力科研計劃,協助提升單車運動員在東京2020奧運會的表現。

在體育專員楊德強先生、香港體育學院(體院)副院長蔡玉坤先生、體院精英訓練科技總監蘇志雄博士、科大工學院副院長莫國泰教授、中國香港單車總會主席梁鴻德先生、體院單車總教練沈金康先生及精英單車運動員李慧詩的見證下,郭基輝先生、體院院長李翠莎博士及負責項目的科大機械及航空航天工程學系講座教授張欣教授今日簽署合作協議,正式啟動「A. Kwok運動空氣動力科研計劃」。在是次計劃中,張教授及其團隊與競技運動中具領導地位的技術人員合作,協助運動員於賽事中提升競爭力。

郭基輝先生表示,「繼大力推動全民參與的新地香港單車節和普及單車運動的新地單車學院,我希望從更多方面推動香港單車運動的發展。黃金寶、黃蘊瑤、郭灝霆、李慧詩等,一個又一個活生生的故事,成為香港單車運動發展的催化劑。我期待這次三方的合作可以為港隊再創佳績!再創歷史!」

張教授指大學很高興可以透過科技為香港體育界作出貢獻。他表示 :「在所有頂級賽事中,獎牌得主之間的成績往往只有數秒甚至毫秒之差。香港單車隊無疑是世界上最優秀、成就最高的車隊之一。我希望科技能有效協助單車手提升表現。」

體院院長李翠莎博士表示,「當今體壇的競爭非常激烈,透過運動科學提升運動員表現亦是國際趨勢。今次的合作能進一步加強精英訓練的科研支援,協助運動員在國際體壇爭取佳績。」

體院單車總教練沈金康表示 :「我樂見三方合作開展科研計劃,希望可藉此進一步提升訓練質素。」 精英運動員李慧詩亦出席活動,她說 :「作為運動員,我十分期待是次科研計劃能夠協助提升運動員的整體表現,讓我們能在賽事上發揮最佳水平。」

新聞

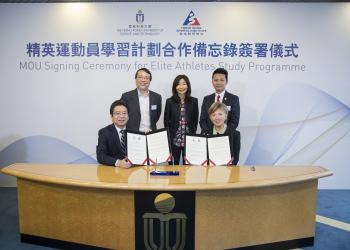

香港科技大學和香港體育學院攜手加強精英運動員雙軌發展

香港科技大學(科大)和香港體育學院(體院)今天簽署合作備忘錄,以支持香港精英運動員在訓練與學業之間的雙軌發展。

透過是次合作備忘錄,體院可推薦全職精英運動員入讀科大的本科生課程。大學將按個別情況提供靈活的學業安排措施,包括調節學分要求、考試時間及課堂出席率要求等。科大亦會成立由教員及運動專家組成的顧問委員會,跟進運動員的學習進度及其個人發展需要;為配合精英運動員的密集訓練和比賽時間表,大學亦會考慮容許他們把所修讀的本科課程年期延長最多一倍。

獲推薦的運動員亦可受惠於科大近日推出的「傑出運動員入學及獎學金計劃(SAAS)」,這個全新入學計劃旨在協助學生運動員於追尋夢想的同時,亦能在科大接受優質教育。成功申請之學生,除可享受以上提及的靈活學業安排措施,更可獲每年最多港幣42,100元的助學金及55,000元生活津貼。此外,科大亦會為學生運動員的運動比賽開支提供資助,另設有預防和治療受傷的訓練和運動輔導服務。

備忘錄由科大署理首席副校長龐鼎全教授和體院院長李翠莎博士簽署,並獲科大副校長(大學拓展)林文怡教授、署理學務長周敬流教授,以及體院社區關係及市務總監李忠民先生見證。

李翠莎博士表示:「體院十分重視運動員的全人發展及年青運動員的可持續成長,今天所簽訂的備忘錄讓運動員以更靈活的方式接受大學教育,讓他們追逐運動夢想的同時,得以繼續學業,成功落實雙軌發展的概念。感謝科大認同體院推動運動員全人發展的願景,並期望在未來與科大有更緊密的合作。」

龐鼎全教授稱:「是次合作不僅促進年青運動員在體育和學習方面的雙軌發展,亦有助提升科大社群的運動文化和多元性。多年來,科大一直支持學生運動員,認同他們的貢獻,為他們提供獎學金及支援,大學期望今次合作能進一步加強我們對香港年青運動員的支持。」

周敬流教授亦指出:「科大和體院將緊密合作,致力協助精英運動員以最理想的方式平衡學習與訓練需要。」