新聞及香港科大故事

2025

新聞

劉慈欣博士引領科大師生走進《三體》宇宙 想像AI未來

曾經,科幻是未來的一紙預言;如今,科技正以驚人的速度將預言變為我們身處的現實。作為對科學前沿的推演與想像,科幻小說不斷拓展著人類認知的邊界,而日新月異的技術也在持續重塑科幻小說的形態。在這雙向奔赴的時代浪潮中,科幻將為我們繪製出怎樣的未來圖景?香港科技大學(科大)於10月18日舉行榮譽博士學位頒授典禮2025,並頒授榮譽博士學予首位榮獲雨果獎的亞洲作家劉慈欣先生。同日下午,劉慈欣博士在科大李兆基圖書館主持了一場引人入勝的分享會,其間與科大人文社會科學學院人文學部講座教授劉劍梅教授,以及在場師生和校友展開了一場深度思想交流。劉慈欣博士引領在場科大社群深入探索其代表作《三體》的浩瀚宇宙,暢談創作背後的哲學思考與世界觀構建。談及未來,劉博士強調人類文明正處於持續上升的軌道。他表示:「人類整個的文明進程是在不斷進步的,技術發展最終目的應是要解放人類,而非束縛個人成長。唯有當我們的科技文明進步,我們物質豐富才得到大幅提升,人類才有機會得到更好的發展,更好的生活。」他進一步反思人工智能的潛力,並指出:「人類無論在智力還是體力方面,肯定都存在極限的;然而,人工智能卻有可能穿透極限,將我們人類的文明播送到宇宙,實現我們長久以來難以企及的夢想。」從靈感的源泉到科幻敘事的永恆魅力,再從人工智能對創作的影響到大數據時代的未來想像,劉慈欣博士的獨到見解為在場科大社群打開了新的思想維度,拓展了我們的知識視野。這不僅是一場知識的交流,更是一次想像力的激盪,點燃了科大師生對未知領域的好奇與探索熱情。傳統大牌檔體驗 香港風味與文化當晚,科大校董會主席沈向洋教授及校長葉玉如教授邀請劉慈欣博士在深水埗地道的大排檔共晉晚餐,並與香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士、科大副監督陳祖澤博士以及多位文化界和學界朋友,在充滿本地特色的餐飲氛圍中品嚐地道小炒和風味菜式,並就香港文創發展和人才培育等議題展開了交流。

新聞

科大獲世界衛生組織委任 領導區域數碼健康創新研究聯盟

香港科技大學(科大)獲世界衛生組織(世衛)西太平洋辦事處轄下的亞太衛生體系與政策觀察站(Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies, APO)委託,牽頭成立一個聚焦於數碼健康創新的「區域數碼健康創新研究聯盟」。科大通過嚴謹的遴選程序獲取任命,彰顯大學在推展政策研究的國際領導地位。

該聯盟由科大公共政策研究所署理主任暨聯盟首席研究員和經緯教授領導,同時匯聚來自區內多所頂尖機構的研究人員,包括:日本聖路加國際大學聖盧克國際醫院的坂元晴香博士、馬來西亞蒙纳士大學鄭佩莉教授以及中國南方科技大學羅源昆博士。

聯盟以「善用數碼健康技術和數據強化醫療衛生體制成果」為主題,於2025年正式啟動,開展為期五年的跨學科研究,以應對亞太地區人口老齡化的挑戰。通過整合公共衛生、工程學、健康科學和公共政策的專業知識,聯盟會推動開發創新解決方案,以提升健康和社會福利系統。主要目標包括:

• 開展與APO議程互相配合的研究和衛生系統活動;

• 與APO秘書處及政策制訂者合作,識別關鍵問題,綜合並發表研究成果及實證;

• 提供技術支持和領導力,建設本地衛生系統研究能力;

• 夥拍APO秘書處共同申請和應用資助。

應對區域健康挑戰

和經緯教授在科大擔任公共政策學部副教授,他表示:「我們很榮幸能夠領導這個具開創性的聯盟。數碼健康創新是構建更高效、精準,且以患者為中心的醫療系統的關鍵。通過跨學科研究整合醫療健康、技術創新與公共政策,我們將與夥伴攜手開創以實證為本的解決方案,強化亞太地區的醫療衛生體制。」

世衛旗下APO的合作成員包括:亞洲開發銀行、澳洲外交貿易部、香港特別行政區政府、菲律賓、新加坡、泰國等國政府、太平洋共同體、世界銀行,以及世衛組織西太平洋和東南亞區域辦事處。

2024

Stories

無言之音:從認知科學「聆聽」思維深處

大家日常與同事、朋友、家人甚或陌生人對話時,會否覺得難以看透對方心思?對認知科學家而言,即使對方自身也不為意的舉動,也可以提供蛛絲馬跡,用以解讀其思想和行為——蕭惠文教授正是研究這種「讀心術」的科學家。她最近通過香港科技大學(科大)「30周年策略招聘計劃」,加入人文社會科學學院。

蕭教授對解讀心理充滿熱誠,她解釋道:「認知科學是跨領域的學科,融合人工智能、神經科學、心理學及語言學等專業範疇,讓我們可從多角度去深入解讀人們的思維。」

一個計算機科學家邂逅心理學

認知科學可透過電腦運算方式,解讀複雜的人類思維。蕭教授運用計算機科學與心理學的跨領域專業知識,開創以隱馬可夫模型(Hidden Markov Models)分析人們的眼睛移動軌跡。她運用此統計學方法,量化個人的眼動模式,並找出各人差異,是運用眼球追蹤數據研究認知的先驅。

她指出:「眼球追蹤數據可揭示人類思維的奧秘。舉例說,我們可以藉此分析學生的閱讀模式,協助老師評估學生的閱讀能力和發展歷程。」

蕭教授踏上跨學科旅程至今逾二十載,仍然深深陶醉於人工智能的變革力量。在加拿大攻讀計算機科學碩士期間,她偶然讀到一篇關於人工智能如何模仿人類處理英文句子的文章。她憶述:「我一向喜歡以人為本的課題,而人工智能與人類認知的互動更激發了我對心理學的熱誠。」

之後,蕭教授懷着這股學習衝勁負笈英國,在愛丁堡大學取得信息學博士學位,並將人工智能的專業知識應用到數據分析和認知科學上,為日後的眼球追蹤研究打下堅實基礎。

新聞

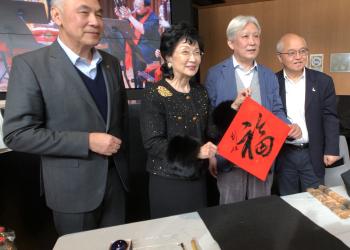

科大積極推動學生藝術文化教育 邀多位知名書法家到校潑墨揮毫迎金龍

辰龍新春將至,為弘揚中國傳統文化,香港科技大學(科大)今日邀請近20位知名中國書法家,齊聚校園的逸夫演藝中心潑墨揮毫,與百多名科大師生一同提前賀新歲。是次「金龍迎春快閃活動」由科大、中央廣播電視總台原創品牌「總台文創」與中國書法大廈聯合舉辦,屬香港篇的重要節目之一。

策劃並促成是次活動在科大校園舉行的科大副校長(大學拓展)汪揚教授致開幕辭時表示:「不同文化的交流和傳播,推動了世界文化的發展。香港作為中西文化的交融地,科大有責任推動傳統文化的傳承和創新,透過不同形式的活動與課程,讓學生親身體會人文藝術的魅力。」

書法會友墨沁人心,書法家現場題字為活動揭幕。活動中,學生們不僅欣賞到書法家們精湛的書法技藝,還與書法家進行了面對面的交流請教筆法技巧、探討藝術創作的靈感來源,共同感受書法藝術世界的美。

此次活動的舉辦地逸夫演藝中心,是科大展現人文與創意發展、藝術文化的地標。一直以來,科大都十分重視學生在人文藝術領域的發展,鼓勵學生修讀與藝術相關的課程、積極參與各類藝術活動,旨在提升學生的藝術修養之餘,亦有望促進藝術與科技的互補作用。

2020

新聞

COVID-19, City Lockdowns, and Air Pollution: Evidence from China (只供英文版本)

The rapid spread of COVID-19 is a global public health challenge. To prevent the escalation of its transmission, China locked down one-third of its cities and strictly restricted personal mobility and economic activities. Using timely and comprehensive air quality data in China, we show that these counter-COVID-19 measures led to a remarkable improvement in air quality. Within weeks, the Air Quality Index and PM2.5 concentrations were brought down by 25%. The effects are larger in colder, richer, and more industrialized cities. We estimate that such improvement would avert 24,000 to 36,000 premature deaths from air pollution on a monthly basis.

2019

新聞

認識社會學的治療價值

上過社會科學部谷志良教授的課,都知道在課室內關掉和收起一切電子產品是金科玉律 — 縱然使用手提或平板電腦抄錄筆記,也在禁止之列。對此,谷教授有其獨特見解:互聯網雖然是教師的重要教學資源,但手提電子通訊產品可嚴重干擾課堂學習。學生最初或許對此心生抗拒,但卻鮮有投訴。這是因為谷教授在堂上安排了大量意見調查、問答比賽、模擬、討論等具互動性的學習活動,同樣地引人入勝,讓同學全情投入課堂。

雖然規矩森嚴,但這位社會科學教育副教授卻是科大最受學生敬愛的老師之一。其「從做中學」的教學理念,結合「反轉教室」授課模式,深受同學歡迎。舉例說,他會要求同學監察自己的消費習慣,看看一個家庭能否倚賴最低工資過活,或透過分析傳媒及社交媒體瞭解性別歧視問題,此舉有助同學藉著閱讀或親身經歷對社會議題產生概念。

正是對春風化雨的熱誠,以及在持續改良和革新授課方法上的貢獻,使谷教授獲頒本年度科大「祁敖卓越教學服務獎章」。此獎每年都會頒發予一位長期盡心教學、矢志追求卓越、循循善誘、啟導後學和激勵他人持續向前的傑出教員。

谷教授熱愛社會學,大概很難想像他當年在英國杜倫大學修業之初,其實極之討厭這個學科。少年時期的他滿腔理想,立志成為社工,修讀社會學,就是相信這學位有助自己圓夢,豈知事與願違。他憶述:「社會學最初給我的印象,就是非常抽象,只談理論,流於意識形態。」直至發現社會學以人為本的一面,尤其是民族誌,他才開始懂得欣賞這學科的實用價值。谷教授其後負笈北卡羅來納大學教堂山分校,取得社會學碩士及博士學位,自此投身社會學的教學工作。

谷教授1992年首次加入科大,其後一度外闖增廣見聞。他於2008年回歸科大,致力優化社會科學課程,使之更貼近學生的個人生活。他說:「相對教授社會科學作為一門技巧,我更關心其治療價值。」

谷教授直言,學生與普通人一樣,令他們擔憂和不安的事情多不勝數:學業成績、工作、金錢、家庭、友情。 他集中教導同學「從大局著眼」,並「注意自己的行為怎樣影響他人」。他解釋:「對社會學有認識的人,明白自己的行為和決定都受到歷史、習俗、群體和社會形勢左右。人的選擇有限,人性更有軟弱的一面,我們需要在缺乏完整信息的情況下行事。社會學不但幫助我們了解自己,也讓我們培養同理心。」