新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大科研實力受肯定 成立三個賽馬會創科實驗室

科大校長葉玉如教授(右六)、香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務)王兼揚先生(左五)、科大首席副校長郭毅可教授(左四)及其他科大高層管理人員與三位科大「傑出創科學人」教授:周曉方教授、解亭教授及蘇慧教授(左三至五)一同為三個賽馬會創科實驗室揭幕。

香港科技大學(科大)獲香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助港幣三千萬元,成立三個賽馬會創科實驗室,將分別由三位科大「傑出創科學人」教授領導,推展數據科學、再生生物學及氣候變化領域的研究。

科大今天舉行實驗室開幕典禮以感謝馬會慈善信託基金的支持。出席典禮的主禮嘉賓包括科大校長葉玉如教授、科大首席副校長郭毅可教授和香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務)王兼揚先生。

2023

新聞

研究揭示DNA解旋機制 為癌症治療帶來新曙光

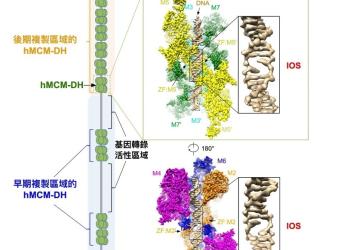

香港科技大學(科大)聯同香港大學(港大)與法國居禮研究所共同發現了人體MCM2至MCM7蛋白複合體(Minichromosome Maintenance 2-7,微小染色體維持蛋白2-7)調控DNA 複製起始(Replication Initiation)的新機制。 此發現可被應用於研發新型、高效及更具針對性的抗癌藥物。這項研究成果現已刊登在國際頂尖科學期刊《細胞》雜誌上(按此瀏覽期刊文章)。

我們的生命由單個受精卵細胞形成時開始。在母體子宮內,受精卵通過細胞分裂而發育成多細胞個體。在每次分裂中,編碼遺傳信息的基因組DNA都會被準確複製。每個細胞攜帶的DNA總長度約為兩米,其通過摺疊、整合成為23對染色體。在人的一生中(約70年),人體將合成接近一光年長度的DNA(10^16米)。在複製的過程中,首先須利用解旋酶將雙鏈DNA分解成兩條單鏈DNA,其後DNA聚合酶以此為模板,合成兩條新的互補配對的雙螺旋DNA。若調控過程中出現一絲紊亂,都可能導致嚴重後果,例如腫瘤或遺傳疾病等。

「破解DNA複製的機制是認識生命奧秘的關鍵。」領導這項研究的港大生物科學學院助理教授翟元樑博士說。「而解析複製機器蛋白質結構是了解其分子功能最核心的步驟,因為只有親眼看到,才能相信。」

2021

新聞

科大破解人類口腔微生物小分子促進牙菌膜形成的奧秘

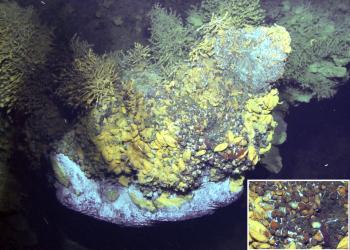

由香港科技大學(科大)海洋科學系及生命科學部講座教授錢培元帶領的一支跨學科研究團隊,揭示了人類口腔變形鏈球菌(Streptococcus mutans)釋放出的新型微生物小分子與蛀牙的形成有關,為人類口腔微生物群對健康的影響提供了新的科學證據,推動了未來預防蛀牙的研究。該研究成果已發表在權威前沿科學雜誌Nature Chemical Biology,並獲Nature以亮點研究進行報道。

生物膜(biofilm)是由細菌胞外大分子包裹的細菌群體組成;地球上每一個濕潤的表面都被生物膜所覆蓋。美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)早期研究表明,超過80%的人類細菌感染是由生物膜引起的。 變形鏈球菌是生存在人類口腔的主要天然菌,它可以形成生物膜和產生有機酸,所以一直被認為是導致蛀牙的主要原因。

蛀牙一向被列為是人類最常見的慢性細菌感染疾病之一,且治療費用昂貴。全球每年用於治療蛀牙的經濟支出高達數十億美元1 。蛀牙的發展是一個複雜的過程,主要依賴於牙齒表面微生物生物膜(又稱為牙菌膜)的形成。雖然變形鏈球菌中與生物膜形成和發展有關的大分子已被廣泛研究,但小分子次生代謝產物在這種細菌生物膜形成中的作用仍未被深入探究。

錢教授的研究團隊致力於運用基因組學、轉錄組學和化學生物學的方法,研究生物膜的訊號分子如何調控微生物及動物間的相互作用。最近,該團隊將生物膜研究拓展到公共衛生領域。

2019

新聞

讓 STEM教育走出桎梏的生物學

數理科技(STEM)是近年香港教育界的流行語,不少學校增撥資源添置科技配件,但在生命科學部的周敬流教授眼中,卻有偏離本質之虞。香港以填鴨式教育聞名,學生缺少通過整合不同學科知識解決問題的訓練,然而,這種能力卻是STEM教育的要素之一。主次失焦,不僅會令科學教育走進死胡同,也難以培育香港需要的發明家或科學家。

周教授說:「STEM 的真諦,在於讓學生學習探索事情的方法、態度、原則和應用規則。可惜在香港不少高中和大學,學生學習的只是資訊,忽視了背後的邏輯和分析。」

要從課本或互聯網取得資訊,可說輕而易舉,但周教授建議同學專注於探索事情的態度和方法。「舉例說,認識大自然並沒有固定的方法。教育制度應讓學生有多些機會走出課室,觀察他們感興趣的事物,而不是只訓練他們應付一式一樣的公開考試。」

周教授說自己少時極為好奇,因此選擇在大學修讀生物學;而負笈美國德州貝勒醫學院攻讀細胞生物學博士學位,則與家族裡多人患癌有關。加入科大前,他是美國紐約愛因斯坦醫學院的分子遺傳學Belfer院士。

周教授鑽研身體形態的分子遺傳學、神經發展,以及合成和演化生物學。不論在大學校園或日常生活的各個層面,他都在努力培育新一代以科學解決問題,迎接二十一世紀的種種挑戰。

身為在香港致力提倡STEM教育的先驅,他著重訓練學生培養分析和解讀數據 、進而自行歸結原則的能力。訓練越早,效果越佳。為了達致兩大目標,他將國際生物奧林匹克(IBO)高中生國際比賽引入香港,一則希望為公眾學習生物學提供廣闊平台,但更重要的是 — 藉此改變本地學校對這門科學的看法和授課方法。

IBO香港區賽事於2018年首辦。在前一年,籌委會特別舉辦香港聯校生物奧林匹克比賽作為熱身。周教授說:「學生從中找到很多樂趣,非常興奮。這種學習生物學的模式,是他們從沒想過的!」

傳統教育制度下,生物學不外乎背誦和關鍵字,做好這兩點,就可以拿取高分。事實證明,IBO香港區賽事改變了一貫的遊戲規則,因為它開拓了學生的視野,讓他們體驗不同的學習方法。

新聞

李嘉誠基金會捐資5億港元予香港科技大學 創香港首個「合成生物學研究院」

香港科技大學(科大)宣佈,昨日獲李嘉誠基金會捐資5億港元,創立香港首個聚焦「合成生物科技」的高水平研究平台,將命名為「李嘉誠合成生物學研究院」(研究院)。新學術及科研大樓提供最前沿的設備,雲集世界級學者,致力推動香港成為全球合成生物科技先驅。合成生物學是未來經濟發展核心,利用基因學和相關領域的大規模數據,探索生物學和非生物學科之間相互交流的新途徑,結合物理學,計算機科學,數學,化學和工程學計算和設計、編寫或修改微生物基因組建,令其能夠像機器般自如操作,以應對和解決生命科學中的複雜問題和挑戰。

為什麼我們需要合成生物學?

到2025年,聯合國預測全球人口將從目前的77億增加至81億。大約在2050年,這個數字預計將達到97億。從增長的角度來看,這相當於把印度和中國的整個人口加入地球。在人口急增和資源有限的前提下,考慮到可能由此產生的環境後果,人類需要採用新的方法存活和可持續材料。合成生物學這跨科學領域是未來經濟的核心動力,合成生物科技將在很多日常生活領域出現,如醫學、塑料、材料、糧食、日用品等等;香港科技教育及科研必須加入這方面的競爭前列。

李嘉誠合成生物學研究院如何運作?

李嘉誠合成生物學研究院是一個強調原創及基礎應用並重的特色平台。在這個目標下,研究院首先發展科研設施和科技力量,以整合基因工程,人工智能及相關技術與分析方法,通過專業的自動化運作機制,發展從生物分子到細胞以至實際產品的開拓創新,推動公共健康、環境永續以促進社會進步和共享。研究院的願景聚焦為香港打造成為全球合成生物學領域的重鎮,同時也將通過提供相關政策、教育和創業的方式,轉化研究成果,創造新型產業機遇,培育新一代科研創新型人才,為香港公民提供更豐富的創業和參與機會。

為何在香港科技大學?

2018

新聞

香港科技大學研究團隊揭示 DNA複製的全新機制

細胞透過複製載有其身份特徵的基因組,進行自我增殖。一個受精卵细胞,需要經過萬萬億(1016)次的複製後,才能發育成一個成年人。在這項艱鉅任務中,究竟執行複製的分子機器是長成什麼模樣,而且是如何運作的呢?最近,香港科技大學(科大)的研究團隊,就首次測定具原子解像度的DNA複製機器三維結構。

早於半世紀前,根據DNA雙螺旋的晶體結構,DNA複製的概念已經被提出。當時科學界認為,距離了解DNA雙螺旋如何分開並啟動複製機器的原理已為時不遠。然而,因為DNA複製機器的巨大尺寸、多個部件(由三個引擎組成)及其動態多構像,這看似簡單的學術問題,卻還是個複雜的未解之謎。

時至今日,隨著冷凍電子顯微鏡技術的突飛猛進,由科大賽馬會高等研究院資深訪問成員(退休科大生命科學部訪問教授)戴碧瓘教授及前科大研究助理教授、現任香港大學助理教授翟元樑所帶領的研究團隊,與北京大學(北大) 生命科學學院高寧教授合作,成功解析真核生物的DNA複製起始位點識別複合物(origin recognition complex, ORC)的高解像三維結構(3Å),並揭示該複製機器運作的分子機制。該結構清晰地解釋了ORC是如何在浩瀚DNA鹼基(A,T,G,C)的「大海」中尋找正確合適的位點,從而啟動DNA複製。

如有過多的複製起始位點,會加快基因組的複製速度並縮短細胞分裂週期,這也是癌症細胞的一大特徵。然而,太少的起始位點啟動複製,也會產生另一個問題,就是遲緩的細胞生長,尤其在胚胎發育的關鍵階段,或會導致發育畸形。DNA複製機器三維結構的高解像度測定,可以提供更好的靶點,以方便抗癌藥物的設計和篩選;更為重要的是,此分子結構訊息揭示複製機器的工作機制,並有助理解ORC功能缺失相關遺傳疾病的根本成因。