新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大研究揭示熱帶氣旋靠岸前降雨率驟增原因

香港科技大學(科大)研究團隊分析過去40年間約1,500個熱帶氣旋的數據後發現,熱帶氣旋在登陸前約60小時,其平均降雨率會明顯上升,增幅逾20%,並首次清楚揭示這一現象背後的物理成因。研究指出,當風暴靠近陸地時,由於濕度上升及海陸摩擦差異擴大等「海陸差異」效應,令風暴在靠岸前的雨勢進一步加劇,從而提高沿岸地區的潛在風險。此研究成果有助提升沿海地區的防災部署及預警能力。研究由科大海洋科學系主任兼講座教授、港澳海洋研究中心主任甘劍平教授領導,並以〈Global increase in rain rate of tropical cyclones prior to landfall〉為題刊登於國際期刊《Nature Communications》。過往研究多着眼於全球氣候暖化下的長期降雨變化,然而對氣旋登陸前數十小時這個最關鍵的預警窗口,雨量如何變化及其背後的物理成因始終欠缺系統性的研究。為填補這空白,科大團隊分析了1980至2020年間的全球衛星降雨數據,全面檢視氣旋靠岸前的降雨變化及其動力機制。研究結果顯示,不論風暴所處的海域、強度及緯度為何,氣旋在登陸前的降雨量均呈現一致增強的現象。這種增幅並非由海水溫度上升直接造成,而是源於風暴逼近陸地時所產生的海陸差異效應,包括沿岸低層空氣濕度上升、陸地與海洋摩擦差異導致氣流更易匯聚,以及大氣不穩定度提高。多重因素疊加,使熱帶氣旋在登陸前約60小時的暴雨顯著加劇,增幅逾20%,令沿海地區在風暴正式登陸前已承受更高的潛在風險。

新聞

科大開發全球首個材料AI工具GrainBot 開闢微結構量化分析新途徑

香港科技大學(科大)研究團隊成功開發人工智能(AI)工具GrainBot,能從顯微圖像中自動提取並量化多種材料的微結構特徵。GrainBot旨在應對材料科學領域對數據驅動及自主研究流程日益增長的需求,提供系統化的方法將複雜圖像信息轉化為可量化數據,從而加速新一代材料的研發進程。微結構的定量分析一直是材料科學多個領域的關鍵難題。儘管先進顯微技術能夠獲取高質量的材料圖像,但其中蘊含的信息往往難以通過可靠且高效的方式進行分析。現有方法多聚焦於識別簡單特徵或進行圖像分類,難以揭示不同微結構參數之間的互動關係,阻礙了研究人員深入理解材料結構與性能的關聯,減緩新材料的設計與優化。為突破此瓶頸,由科大化學及生物工程學系副教授周圓圓教授領導的團隊設計出GrainBot,為分割、特徵測量和結構相關性分析提供一體化解決方案。研究團隊利用卷積神經網絡實現精確的晶粒分割,並結合自研算法測量晶粒面積、晶界溝槽以及表面起伏凹陷等特徵。GrainBot能將顯微圖像轉化為多維度的豐富的數值指標,有助研究人員建立大型及標準化微結構數據庫,擺脫僅依賴定性觀察的限制。研究團隊將GrainBot應用於一款高效太陽能電池關鍵材料——金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜,以驗證工具的效能。透過分析不同底部表面形貌樣本的原子力顯微鏡圖像,GrainBot成功建構涵蓋數千顆獨立晶粒的數據庫,每顆晶粒均標註多項微結構參數。配合統計分析,便能找出晶粒普遍分佈的規律,以及不同特徵之間過往難以量化的關係,例如晶粒尺寸、溝槽幾何形狀與表面粗糙度等的隱藏關聯性。除分析統計外,研究更結合可解釋的機器學習模型,以揭示微結構特徵的相互影響機制。團隊以選定的晶粒測量參數為目標,訓練基於梯度提升的決策模型,並運用特徵重要性分析與特徵影響關係圖等解析工具,便能探討晶粒表面積與晶界溝槽等參數如何共同影響表面凹深或凸脊高度。

新聞

科大創新真空沉積技術 推動鈣鈦礦太陽能電池走向規模化生產

香港科技大學(科大)團隊近日在鈣鈦礦太陽能電池製備上取得突破,研發出一套多源共蒸發沉積配方,可顯著提升真空沉積鈣鈦礦薄膜的晶體品質。這項突破使全真空單結鈣鈦礦電池,以及鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池,更接近可規模化生產。這項突破性研究成果已發表於《自然 – 材料》期刊,論文題為「晶面導向的全真空沉積鈣鈦礦太陽能電池」。 近年來,鈣鈦礦太陽能電池效率迅速提升,因其具備提供低成本可再生電力的潛力而備受關注。目前效率最高的鈣鈦礦器件多數以溶液「墨水」方式製備;然而,許多工業薄膜產品(從 OLED 顯示器到光學鍍膜)則採用真空沉積,一種乾淨、無溶劑,並能在大面積上實現高度均勻的鍍膜製程。惟當鈣鈦礦完全以真空沉積製備時,其晶體往往會以不理想的方式形成,容易在薄膜中形成缺陷,進而影響器件的穩定性。 本研究由科大電子及計算機工程學系、顯示與光電子全國重點實驗室助理教授林彥宏教授領導的研究團隊,與英國牛津大學物理系亨利・斯奈思教授的團隊合作完成。研究的第一作者、科大電子及計算機工程學系博士後研究員沈鑫毅博士及其團隊成員發現,在熱共蒸發過程中引入氯化鉛作為「共源」,能有效引導鈣鈦礦晶體的生長方式。該方法促成高度有序的1.67eV寬帶隙鈣鈦礦,並使大量晶粒呈現(100)晶面「朝上」取向,顯示薄膜具備更高結晶度,也能抵禦光照與熱應力所引起的退化,從而帶來更佳的光電特性,以及更強的抗光照與耐熱退化能力。 利用這套新開發的沉積配方,團隊成功實現了全真空沉積寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池的首個經認證性能:在0.25平方厘米器件上,經最大功率點測得功率轉換效率達到18.35%。在實驗室測試中,器件效率最高可達19.3%,並在更具挑戰性的1平方厘米電池尺寸上取得18.5%的效率。

新聞

科大創新鈣離子電池技術 大幅提升儲能效率和可持續性

香港科技大學(科大)研究團隊在鈣離子電池技術領域取得重要突破,該技術有望改變日常生活中的能源儲存方案。通過採用準固態電解質技術,這種創新的鈣離子電池有望提升儲能效率和可持續性,其應用範圍涵蓋可再生能源系統及電動汽車等多個領域。該項研究已於國際權威跨學科期刊《先進科學》上發表,標題為「基於氧化還原活性共價有機框架電解質的高性能準固態鈣離子電池」。全球對可持續儲能解決方案的需求極為殷切。隨着全球綠色能源轉型步伐加快,社會對高效且穩定的電池系統需求日益增加。目前廣泛應用的鋰離子電池正面對資源稀缺和能量密度接近極限等挑戰,促使探索鈣離子電池等替代技術,為實現可持續未來鋪路。鈣離子電池因其電化學窗口與鋰離子電池相近,且鈣元素地球儲量豐富,展現出巨大的發展潛力。然而,該技術在實現高效陽離子傳輸和保持穩定循環性能方面仍面對不少挑戰。這些技術瓶頸令鈣離子電池在與商用鋰離子電池的競爭中仍顯不足。為克服這些挑戰,由科大化學及生物工程學系副教授金允燮教授帶領的研究團隊,成功開發出基於氧化還原活性共價有機框架材料的準固態電解質。這些富含羰基的準固態電解質在室溫下表現出卓越的離子電導率(0.46 mS cm-1)和鈣離子傳輸能力(>0.53)。結合實驗和模擬研究,團隊發現鈣離子能在共價有機框架有序孔道內沿規整排列的羰基位點快速傳輸。基於這一創新發現,團隊成功製備出鈣離子全電池。該電池在0.15 A g-1電流密度下表現出155.9 mAh g-1的可逆比容量,並在1 A g-1電流密度下循環1,000次後,容量保持率仍超過74.6%,充分印證了氧化還原共價有機框架材料在推進鈣離子電池技術發展方面的重大潛力。金教授表示:「我們的研究凸顯了鈣離子電池作為鋰離子技術可持續替代方案的變革性潛力。通過利用氧化還原共價有機框架材料的獨特性質,我們朝着實現能夠滿足綠色未來需求的高性能儲能解決方案邁出了關鍵一步。」

新聞

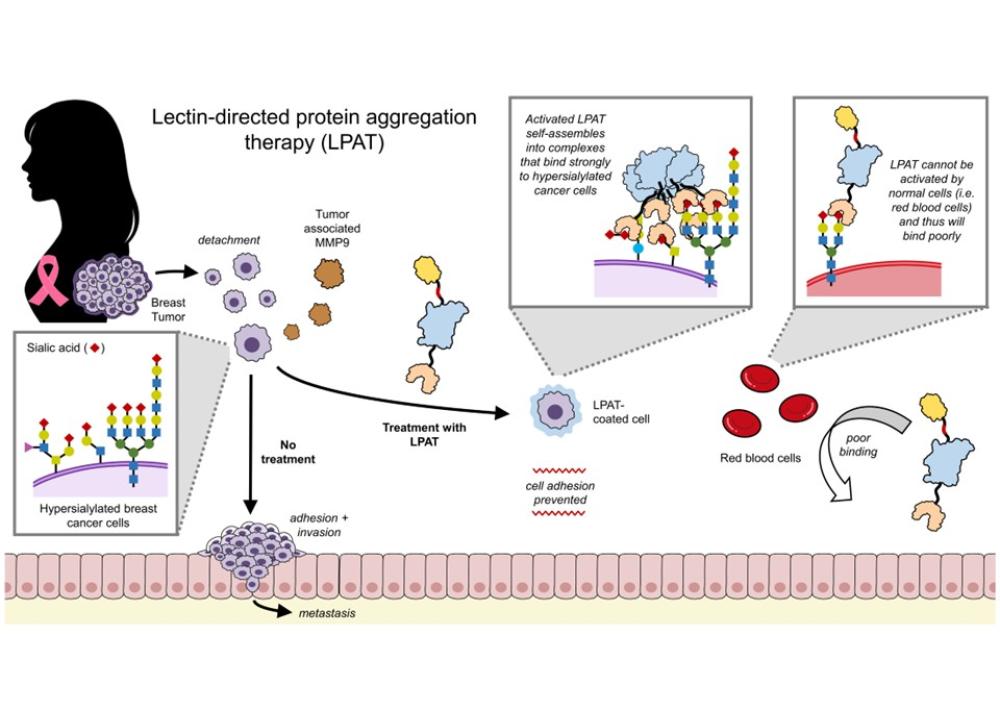

科大研究團隊研發創新聚糖靶向系統 有助開發轉移性腫瘤預防療法

香港科技大學(科大)化學系助理教授黃敬皓教授領導的研究團隊近日透過生物工程技術取得重大突破,研發出新型的聚糖靶向系統,稱為「凝集素定向蛋白聚集療法(LPAT)」。透過這項技術,研究團隊成功在小鼠模型中開發出能夠預防轉移性乳腺癌形成及生長的治療方法。靶向抗癌療法具有難以替代的臨床價值,其通過更嚴格篩選、更精準的方式消除癌細胞,可避免傳統化療常有的嚴重副作用。現時,癌症靶向療法主要採用單克隆抗體技術,該技術通常被設計用於識別癌細胞表面過度表達的特定生物標誌物。儘管抗體在靶向治療領域的影響無可比擬,但其亦存在一項眾所周知的局限——無法有效區分癌細胞相關的聚糖與正常健康組織中的聚糖。因此,眾多靶向聚糖的抗體藥物均未能通過臨床試驗。許多癌組織在生長和轉移至身體其他部位時,其細胞表面聚糖水平會顯著升高,然而目前針對該靶點的有效干預策略仍屬空白,未能充分實現靶向糖基化治療的潛力。為攻克此難題,黃教授的研究團隊近期於《Biomaterials》期刊發表一項研究,提出一種新策略:透過生物工程設計的蛋白質療法,選擇性地結合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌細胞。該治療劑利用高轉移性癌細胞分泌的天然蛋白酶釋放活化蛋白,隨後該活化蛋白可自組成六聚體蛋白複合物,從而強力結合高唾液酸化乳腺癌細胞。反之,當遇到正常細胞如紅血細胞時,治療劑因無法滿足激活條件而結合能力極弱。研究顯示,該技術能顯著抑制高轉移性乳腺癌細胞的黏附、侵襲及遷移活性。此外,研究團隊還證明該療法能完全抑制轉移性肺腫瘤在小鼠體內形成。回顧這項成果,黃教授表示:「我們在這項研究中觀察到的聚糖識別精度,是抗體技術難以輕易實現的。鑒於目前僅觸及該技術的表層,我們非常期待進一步探索轉移預防療法的可能性。」

新聞

科大與英特爾共建聯合實驗室聚焦高能效智能運算

香港科技大學(科大)與英特爾宣布成立「香港科技大學-英特爾聯合實驗室」(聯合實驗室)。此核心項目是一項為期三年的研究計劃,重點探索高能效近記憶體運算架構,以應對人工智能應用在效能與能源效率方面的挑戰。通過軟硬件協同設計創新,雙方旨在為智能設備與可持續人工智能系統的未來發展提供技術基礎。在科大首席副校長郭毅可教授、英特爾中國區董事長王稚聰先生及英特爾公司大學合作資深總監Gabriela Cruz THOMPSON女士的見證下,協議由科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授與英特爾中國研究院院長宋繼強先生簽署,標誌着聯合實驗室的正式成立。鄭光廷教授表示:「聯合實驗室的成立,是呼應科大《策略發展計劃2031》中將『人工智能、未來運算與電子學』列為核心研究方向的重要實踐,體現了科大推動研究成果落地應用的持續努力。微電子作為科大重點科研領域之一,將通過融合我們在軟硬件協同設計與高能效近記憶體運算方面的研究優勢,共同探索高能效運算的新路徑。」王稚聰先生表示:「英特爾長期致力於建設開放的生態,持續推動與學術界的合作,加速實驗室成果產業化應用落地。 香港科技大學在計算機科學與工程等領域積澱深厚,並在未來技術探索方面具有重要影響力。 我們期待與香港科技大學的學者們緊密協作,共同探索更高效、可持續的運算範式,踐行綠色技術創新與可持續發展。」聯合實驗室將由科大電子及計算機工程學系講座教授兼方氏工程學講座教授謝源牽頭,聚焦於智能設備在運算、記憶體、I/O頻寬及能效等方面的技術挑戰開展研究。

新聞

科大研究發現以污水系統處理濕廚餘成本效益更高

香港科技大學(科大)研究團隊透過分析香港、北京、紐約等全球29個大城市的廚餘數據,建立了一套創新的城市廚餘管理框架。研究指出,在廚餘含水量較高的「濕廚餘城市」如香港,將廚餘攪碎並導入污水系統進行處理,比單靠依靠堆填更具效益,此舉更可令整體溫室氣體排放量降低約 47%,同時減少約 11%的廢物處理成本。該研究為全球城市的廚餘管理提供全新的量化依據。研究由科大土木及環境工程學系講座教授陳光浩教授領導,團隊成員包括博士後研究員郭洪驍博士及博士生鄒旭等,並與華中科技大學研究團隊合作。研究成果以〈Redefining separate or integrated food waste and wastewater streams for 29 large cities〉為題,在國際學術期刊《Nature Cities》上發表。隨着全球都市人口上升,廚餘量亦不斷增加。目前,大部分城市仍採用堆填或焚化的方式處理廚餘,然而高含水量的廚餘顯著增加運輸成本及能源消耗。例如在美國,堆填區中的廚餘產生的甲烷佔整體堆填區排放量的58%,已成為主要的溫室氣體污染來源之一。研究團隊通過收集全球29個大城市的廚餘組成、污水量、能源消耗與處理成本等數據進行科學分析,發現影響廚餘處理效益的關鍵因素並非廚餘重量及種類,而是其含水量(moisture load)。含水量愈高,固體廢物處理系統的負荷愈大,相應的處理成本和排放量也會隨之增加。

新聞

科大開發跨腦區神經活動計算模型 重建受損神經通道 為患者燃點希望

香港科技大學(科大)工學院學者於計算神經工程領域取得重大突破,團隊開發了一個基於強化學習的神經脈衝生成模型,能夠準確預測神經訊號,從而形成一條「人工資訊通道」,有效繞過大腦受損區域,重建因疾病或損傷而中斷的神經功能性連接。這項開創性研究有望為因中風、脊髓損傷等導致功能障礙的患者,提供革命性的神經復康新思路。研究結果已於國際頂尖期刊《自然計算科學》上發表,論文題為「一種利用行為強化重建神經功能連接的生成式脈衝預測模型」。大腦不同區域之間通過神經元釋放的電脈衝,即「神經脈衝」,進行資訊編碼與傳遞。當神經系統疾病或損傷破壞這些傳輸通道時,便會導致運動、認知等方面的嚴重功能障礙。神經假體是透過構建一條人工資訊通道,將神經訊號從上游腦區傳遞至下游腦區,繞過受損部位,以恢復喪失的運動和認知功能。然而,其核心挑戰在於如何僅根據上游訊號,實時預測下游神經活動模式,從而最有效恢復行為功能。為此,由科大電子及計算機工程學系副教授王怡雯教授帶領的團隊提出了基於強化學習的跨腦區神經脈衝預測模型。傳統方法根據下游神經元紀錄來評估神經通道的功能完整性,但這在通道受損的患者中並不適用。相反,團隊開發的模型以「行為是否成功」作為反饋訊號來引導訓練,並將上游神經元的活躍脈衝實時轉換為下游神經元的預測訊號,從而在原本聯繫中斷的腦區之間重新建立通訊。王教授表示:「新模型的核心理念,是讓其如大腦般一樣通過『試錯』來學習跨區域間的映射關係。這使我們能為神經通道受損的患者構建一條『資訊小徑』,從而有效重建腦區之間的功能性連接。」團隊透過科大計算認知工程實驗室進行大鼠運動控制通道測試來收集數據,並驗證了模型的有效性。結果顯示,新模型生成的「人工脈衝訊號」成功經由解碼器驅動小鼠做出目標行為,其成功率顯著優於傳統方法。此外,生成訊號的編碼特性和健康大腦中觀察到的自然神經調製特性亦高度相似。另外,新方法具有強大的適應能力,能在不同解碼器設置下保持高性能,只需極少校準,便可迅速適應新試驗對象,大大增強模型的臨床轉化潛力。