新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心

香港科技大學(科大)今天正式成立潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心(研究中心),此項目具有革新意義,旨在加速氣候韌性及可持續發展領域的研究,及提供創新的政策方案。中心在潘樂陶慈善基金創辦人潘樂陶博士工程師的慷慨捐助下成立,匯聚科大於氣候科學、先進模擬系統、人工智能、可再生能源及可持續發展領域的專才,為全球政府、產業界與社會提供可拓展而又切實可行的方案。

來自歐洲、美國、韓國和中國內地等頂尖學府的知名學者,以及政府與學術界領袖均雲集於研究中心的成立典禮上。開幕儀式更邀得香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生、潘樂陶博士及工程師,科大校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授,副校長(研究及發展)鄭光廷教授以及研究中心主任陸萌茜教授一同主禮。

以科研驅動實質變革

研究中心致力推動跨領域合作,並提供以科技為本的解決方案,增強社會抵禦氣候威脅的能力。該中心的核心使命是結合前沿科學研究與政策及產業需求,強化世界各地社群應對氣候轉變的影響及降低氣候轉變帶來的風險。

初步重點研究領域:

新聞

科大獲世界衛生組織委任 領導區域數碼健康創新研究聯盟

香港科技大學(科大)獲世界衛生組織(世衛)西太平洋辦事處轄下的亞太衛生體系與政策觀察站(Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies, APO)委託,牽頭成立一個聚焦於數碼健康創新的「區域數碼健康創新研究聯盟」。科大通過嚴謹的遴選程序獲取任命,彰顯大學在推展政策研究的國際領導地位。

該聯盟由科大公共政策研究所署理主任暨聯盟首席研究員和經緯教授領導,同時匯聚來自區內多所頂尖機構的研究人員,包括:日本聖路加國際大學聖盧克國際醫院的坂元晴香博士、馬來西亞蒙纳士大學鄭佩莉教授以及中國南方科技大學羅源昆博士。

聯盟以「善用數碼健康技術和數據強化醫療衛生體制成果」為主題,於2025年正式啟動,開展為期五年的跨學科研究,以應對亞太地區人口老齡化的挑戰。通過整合公共衛生、工程學、健康科學和公共政策的專業知識,聯盟會推動開發創新解決方案,以提升健康和社會福利系統。主要目標包括:

• 開展與APO議程互相配合的研究和衛生系統活動;

• 與APO秘書處及政策制訂者合作,識別關鍵問題,綜合並發表研究成果及實證;

• 提供技術支持和領導力,建設本地衛生系統研究能力;

• 夥拍APO秘書處共同申請和應用資助。

應對區域健康挑戰

和經緯教授在科大擔任公共政策學部副教授,他表示:「我們很榮幸能夠領導這個具開創性的聯盟。數碼健康創新是構建更高效、精準,且以患者為中心的醫療系統的關鍵。通過跨學科研究整合醫療健康、技術創新與公共政策,我們將與夥伴攜手開創以實證為本的解決方案,強化亞太地區的醫療衛生體制。」

世衛旗下APO的合作成員包括:亞洲開發銀行、澳洲外交貿易部、香港特別行政區政府、菲律賓、新加坡、泰國等國政府、太平洋共同體、世界銀行,以及世衛組織西太平洋和東南亞區域辦事處。

Stories

智慧飛翔:科大數碼雙生開創空域新維度

對大多人來說,平凡之路才是安全之道,而未取之路則屬於勇於探索的開拓者。香港科技大學(科大)的學者正是如此,他們不斷突破界限,志在蒼穹,還將創新目光投向無垠的天空。

在科大低空經濟研究中心,研究團隊以嶄新思維全力革新城市空域發展,積極響應香港特區政府推動低空經濟的政策。現時,他們正運用突破性的數碼雙生技術,打造能複製實體世界的虛擬模型,為無人機管理、空域管制及基建監察帶來革命性轉變。

這項使命由土木及環境工程學系鄭展鵬教授帶領,致力釋放低空經濟的無限潛力。

數碼雙子圖:無人機管理的全新時代

所謂「數碼雙子圖」,是與現實世界實時同步的虛擬鏡像模型,利用感應裝置和物聯網設備收集到的數據不斷更新。應用於無人機領域後,便能建立出高度互動的三維空域或基建地圖,讓導航及協調更趨精準。

鄭教授解釋:「數碼雙子圖能實現與無人機操作同步,在複雜空域中安全導航,猶如智慧化的無人機航空交通管制。透過這個平台,我們能以前所未有的方式視覺化呈現無人機、空域及基建,進行模擬和精密管理。」

圖為數碼雙生子圖原型平台,有望推動大灣區低空經濟發展。

新聞

科大七研究項目獲第二輪RAISe+撥款 加快推動創新研發市場化

香港科技大學(科大)在創新科技署推出的「產學研1+計劃」(RAISe+)第二輪撥款中表現超卓,共有七個研究項目獲批資助,在本港高教界領跑。

這七個研究項目涵蓋不同領域的創新研究和發展,其中三個聚焦健康與醫療,包括診斷、治療及基因療法等層面,另外三個專注於人工智能(AI)晶片、半導體及其材料的開發,第七個項目則有關開發顯示器及先進光電設備。

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「我們很高興看到香港政府過去幾年實施了多項新措施,以孕育本地的研究、創新和創業生態系統,而RAISe+正是其中一項關鍵的舉措。科大在這一輪RAISe+中取得破紀錄成績,不僅展示了科大學者在研究與創新方面的卓越成就,也反映了大學在營造有利環境,以推動孵化初創企業及促進知識轉移方面的努力。展望未來,我們將繼續與官產學研各方夥伴緊密合作,把更多研究成果轉化為對社會有影響力的解決方案。」

項目一:8英寸新型襯底上的3.3 kV高功率GaN器件

主要研究員:劉紀美教授 – 科大新興跨學科領域學部研究教授暨電子及計算機工程系榮休教授、Ainfinity 聯合創始人

項目負責人:梁琥博士 – Ainfinity 聯合創始人

項目詳情:至2030年,預計全球高達80%的電力將依賴電力電子技術發展,其能源效率至關重要。劉紀美教授領導的研究團隊,成功研發出一種能夠支持高電壓應用的新型襯底,可望實現在該8吋的新型襯底(AiN襯底)上(可擴展至12吋的規格),開發更高性能的GaN(用於充電器半導體的物料「氮化鎵」)功率器件,該新型襯底製作成本約為極具競爭力的1,000港元。智銘電子、海威華芯等電子企業對此技術表達強烈興趣,該團隊計劃利用 RAISe+ 資金製造量產這些新型襯底器件和襯底。

項目二:人工智能協助開發靶向腺相關病毒載體(AAV)藥物遞送

主要研究員:朱丹青教授 – 科大化學及生物工程學系助理教授

項目負責人:朱丹青教授

新聞

Prof. Alex HE Jingwei Receives the IPPA Transition and Developing Economies Award 2025(只供英文版本)

Prof. Alex HE Jingwei, Associate Professor of the Division of Public Policy (PPOL) has been recognized with the Transition and Developing Economies Award 2025 by the International Public Policy Association (IPPA).

新聞

科大研究團隊利用旋磁零折射率超材料 研發嶄新光波操控機制

香港科技大學(科大)研究團隊利用一種名為「旋磁雙零折射率超材料」(GDZIMs)的全新光學極端參數超材料,研發出一種基於GDZIMs的嶄新光波操控機制,有望革新光通信、光學成像(用於生物醫學)和納米技術等領域,推動集成光子芯片、高保真光通信及新型量子光源的發展。這項研究由科大賽馬會高等研究院臨時院長兼物理系講座教授陳子亭教授,以及物理系訪問學者張若洋博士共同領導,並已發表於《自然》期刊。

GDZIMs與光學渦旋的潛力

GDZIMs是一種獨特的光學超材料,其特性恰好位於兩種不同光子拓撲相變的臨界點,能以突破傳統認知的方式操控光波。GDZIMs與傳統材料有所不同,它同時具有零電容率和特殊的磁光特性,可穩定地生成時空光學渦旋——一種同時在時間和空間維度同步旋轉的光場模式,使其在光傳播控制方面具有卓越效能,對眾多先進技術的應用發揮至關重要的作用。

研究人員通過構建磁性光子晶體並將其參數調節至相變臨界點,首次實現了這種超材料,利用微波實時場掃描系統,他們進一步證實,當光脈衝撞擊GDZIM平板時,會反射形成時空渦旋 – 這是一種在時空維度同時呈現渦旋結構、攜帶橫向軌道角動量的特殊光波包。研究揭示這種渦旋光的產生源於GDZIMs的內稟拓撲特性,因此渦旋光的產生不會受到系統尺寸或周圍環境的影響,呈現出極強的穩定性。此一重大突破有望提升光學技術性能,以助構建更快速和更安全的光通信系統。

陳教授表示:「這項研究連通了超材料、拓撲物理學和結構光場三個重要物理學,基於超材料拓撲特性,確立了就時空光場操控機制的全新概念。研究成果有望推動超高精度和高效率光學器件的設計,同時開闢廣闊的應用前景,我們對其潛力的探索目前僅初現端倪。」

張博士補充道:「這種生成時空渦旋機制的拓撲穩定性確實令人矚目,為開發新型超材料和光操控技術提供了一個有力的平台,對轉化為通訊和高性能光子電路等領域的工業級應用奠定了堅實基礎。」

新聞

科大研發人工智能大模型MOME 夥拍逾十間醫院開展試驗

香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功研發一款名為MOME的人工智能(AI)大模型,利用全國規模最大的多參數磁力共振成像(mpMRI)數據建構,能夠準確區分良性及惡性腫瘤,準確度媲美擁有五年以上經驗的放射科醫生。團隊正與深圳市人民醫院、廣州市第一人民醫院、雲南省腫瘤醫院等超過十間醫院及機構合作,展開大規模驗證,以進一步評估系統成效,為投入實際應用做好準備。

中國最大mpMRI數據集

乳癌是全球女性最常見且致命的癌症之一,早期篩查、準確的分子亞型分類,以及對治療反應的預測,對乳癌治療十分關鍵。儘管mpMRI數據能提供豐富的診斷資訊,但對於傳統AI系統而言,整合這些數據的多種成像模態(即磁力共振中不同的成像序列)仍存在不少挑戰,特別是在真實臨床環境中,某些模態或有缺失的情況。

為了應對這些挑戰,科大研究團隊與多家醫療機構合作,構建了目前市場上最大的中國人乳腺多參數磁力共振成像數據集,並設計出一款能夠處理異構輸入的AI大模型。這個名為MOME的模型採用「混合專家框架」,並以「Transformer」深度學習架構為基礎,能夠靈活融合多模態信息,即使在部分成像序列缺失的情況下,依然能維持高穩定性。該模型亦支援分子亞型分類,並預測患者對治療方案的反應。

可避免不必要化驗及預測治療成效

在測試中,MOME對乳癌的診斷準確度達到了擁有五年以上經驗的放射科醫生的水平。該模型能夠準確識別BI-RADS 4類患者中(乳癌風險在2%至95%之間)的良性個案,從而減少此類患者接受穿刺化驗的需要。MOME對預測病人進行前輔助化療的反應亦有出色表現,該治療方案能在手術前縮小腫瘤,提高手術成功率。此外,系統亦能及分辨高侵襲性乳癌亞型,以及需採用專門治療方案的三陰性乳癌。

新聞

科大化學家發現新手性橋聯多環合成方法

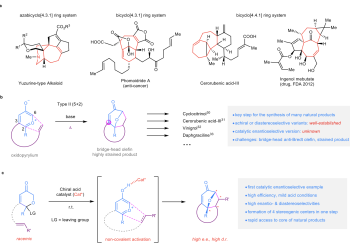

由香港科技大學(科大)化學系孫建偉教授和林振陽教授領導的研究團隊,成功發現催化對映選擇性II 型[5+2]環加成反應,並就合成手性橋聯多環結構的挑戰提供了應對方案,尤其是那些帶有橋聯七元環亞單元的複雜分子結構。這種嶄新的方法使用了3-氧化吡喃葉立德分子,能控制合成分子的形狀,有望日後能快捷又有效地合成更多其他複雜化合物,包括一些重要的天然合成物和藥物分子。

手性橋聯多環結構,尤其是帶有橋聯七元環亞單元的結構,是一種複雜而又非常重要的分子結構,常見於自然界的天然合成物和一些有用的藥物中,但過往要合成這種複雜的分子結構非常困難。

在現有的方法中,多功能偶極分子(例如 3-氧化吡喃葉立德分子)內 [5+2] 環加成是少數能夠合成此類複雜分子又比較有效的方法。這次研究是催化對映選擇性 II 型環加成首次成功合成分子,可說是在合成複雜天然合成物方面上的重大突破。

研究團隊在催化不對稱氧化吡喃鎓葉立德的type II型[5+2]環加成反應中,要實現高對映選擇性控制的同時,更成功克服了產生反Bredt規則的高張力雙鍵的挑戰。與過往的共價催化策略不同,這次研究是首次將非共價的手性酸催化策略應用到氧化吡喃鎓葉立德的環加成反應中,為該類反應的不對稱控制提供了新方向。值得一提的是,由研究團隊的實驗室所發展的SPHENOL骨架衍生的手性磷酸在該類環加成反應中表現出了優異的效果。手性磷酸具有雙重作用,既作為決定速度的烯醇化過程的催化劑,又作為對映體選擇性C-C鍵形成的手性催化劑。

透過這個嶄新的催化方法,期望將能合成各種多功能的橋環結構,而且這些結構本身亦是關鍵中間體,有潛質能進一步再合成一些重要的天然合成物和藥物分子。孫教授補充:「這個策略不但可以擴展到其他不對稱環加成反應,更為複雜分子的快速合成和多樣化提供了基礎。」

這項研究已於2025年5月在《Nature Synthesis》期刊上發表。