新闻及香港科大故事

2018

新闻

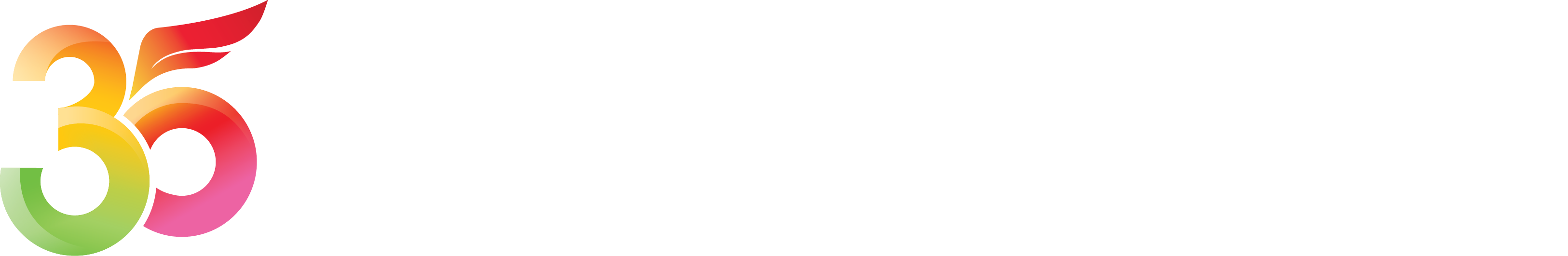

推动香港未来科学家

世界竞争日益激烈,要争取优势并保持竞争力,高度创作力的头脑、批判性思考及分析能力缺一不可。为了鼓励香港小科学家超越课本知识,并透过学生的解难能力展现自己对生物学的知识,科大举办以本地中四及中五学生为对象的生物学比赛:香港中学生物奥林匹克(HJKJSBO)。

委员会由科大周敬流教授及一群热心的大学教授和中学教师组成,活动旨在让香港学生运用自己的观察力及逻辑力,推论出合理的科学结论。周教授解释:「HKJSBO按照国际生物奥林匹克模式进行,我们深信比赛为学生提供一个灵活互动的学习平台。」委员会亦希望比赛中独特而具挑战性的难题,能够刺激及启发学生对科学的追求,并以此作为未来专业。

比赛始于去年11月,吸引近500名来自60间中学的学生参加;经过两轮赛程及一系列工作坊,最后胜出的4位参赛者除了获得奖杯及书劵,更将会在暑假跟随教授进行生物研究。透过参与这项生物奥林匹克,所有的学生都赢得难忘的体验!

请按此浏览更多关于香港中学生物奥林匹克的详情。

新闻

香港科技大学与捷和实业有限公司成立联合实验室 致力研究创新环境健康技术

香港科技大学(科大)与捷和实业有限公司(捷和)今天正式成立香港科技大学 ─ 捷和实业有限公司创新环境健康技术联合实验室。联合实验室在未来五年将获得捷和捐赠资金,致力研发尖端的环境健康技术,以改善环境质素,并促进个人及小区的健康和生活水平。

联合实验室的成立旨在为创新环境健康技术的研究提供一个平台,将概念性的想法和实验室研究成果转化成实体产品,解决小区急切的需要,并创建巨大的社会及商业价值。联合实验室不但在研究方面追求卓越,同时积极参与科技转化、产品概念化、扩大规模及生产、质量保证及用户体验等范畴。联合实验室亦为科大的研究生及本科生提供难能可贵的实习机会,包括实验室研究、产品开发及新产品实地测试,以拓展他们的就业前景和创业技能。

开幕典礼于香港科技大学钟士元校董会议事厅举行,出席嘉宾包括创新及科技局副局长钟伟强博士, JP、科大署理校长史维教授、科大副校长(研发及研究生教育)叶玉如教授、科大工学院副院长(研究及研究生教务)杨经伦教授、捷和实业行政总裁郑兆权先生、捷和实业总法律顾问陈郑兆龄女士及捷和实业董事郑兆能先生。在开幕典礼中,叶玉如教授和郑兆权先生签署了联合实验室之合作协议,随后更举行了牌匾揭幕仪式。

史维教授衷心感谢郑兆权先生,他说:「郑先生是科大多年来的朋友,一向热心支持香港的教育事业,培育年轻人。联合实验室标志着双方合作推动研究和创新的一大进展;它将融合捷和的丰厚业界经验及科大的研究专长,研发更多提升个人和环境健康的革命性产品,进一步扩展双方在世界的影响力。」

郑兆权先生表示:「我们已经不是第一次跟科大合作,但我们对是次的合作成果尤其感到自豪。感谢杨教授,他的创新发明让捷和实业制造出家喻户晓的产品,同时亦扭转了人们不期望香港拥有对社会产生巨大影响的科技研究的偏见。」

香港科技大学 ─ 捷和实业有限公司创新环境健康技术联合实验室将由杨经伦教授(化学及生物工程学系;环境及可持续发展学部)、关继祖教授(健康、安全及环境处;环境及可持续发展学部)及韩伟博士(环境及可持续发展学部)领导。联合实验室的短期目标是在未来两年间,将三项科大的技术(高强度窄波段光消毒、异味控制水凝胶及抗菌胶体)转化成可行的商业产品。

新闻

香港科技大学首位教授获国家自然科学奖一等奖 表扬其高效能聚集诱导发光现象及应用技术之研发

香港科技大学张鉴泉理学教授兼化学系讲座教授唐本忠及其研究团队,今晨于北京人民大会堂接受由国务院总理李克强颁发的2017年度国家自然科学奖一等奖,以表扬他于高效能聚集诱导发光现象(AIE)研究方面的卓越成就,以及有关研究对生命科学、医学及应用科学等领域所作出的重大贡献。

国家自然科学奖乃中国自然科学界中最高荣誉,奖项自1956年成立以来,仅有33个学者或团体获颁最高级别的一等奖,约占所有奖项的百分之三。唐教授为科大创校以来首位获此殊荣的学者,亦为香港自1989年参与角逐国家自然科学奖以来,第二位夺得此荣誉的本地科学家。

科大副校长(研发及研究生教育) 叶玉如教授对唐教授获奖表示衷心祝贺,叶教授说:「唐教授在研发高效能聚集诱导发光现象方面取得卓越的成就,对科技发展作出重大贡献。得悉唐教授的成果获 得国家自然科学领域的最高荣誉,我深感高兴。科学家做基础研究过程冗长而艰辛,往往需要很长的时间才可以见证其发现转化为新科技产品及应用。今日我们所踏出的每一小步,都会为改善人类未来的生活打下基础。」

唐本忠教授于2001年首次发现高效能聚集诱导发光现象(AIE),这种现象被套用到不同物料上,可对包括肿瘤或癌细胞等组织进行长期追踪和显影,亦可对即使极微量的化学品进行高灵敏度的检测、预报及控制。AIE于2013年被汤森路透列为全球一百项热门研究课题之一。2015年,科大获得国家科学技术部支持,成立两所国家工程技术研究中心香港分中心,其中国家人体组织功能重建工程技术研究中心,便由唐教授领导,主力开发AIE的应用层面。中心至今已开发逾100种AIE材料,并拥有67项专利。

AIE这种新兴材料,正逐步打破国际间对荧光检查技术及相关产品的垄断局面,获广泛应用到生命科学、医学以及应用科学等不同领域,当中包括多项对抗疾病的药物和技术、防治与诊断疾病的荧光探针、用以测试食品、医药及环境安全的材料和技术、重建组织功能的微创技术,以及诊断与治疗一体化技术等。

2017

新闻

Bringing the Perfect Chemistry to Teaching

Dr Jason Chan of the Chemistry Department is passionate about sharing knowledge with the new generation, but underpinning this obsession is love and respect for chemicals.

He might look like an ordinary professor but Dr Jason Chan is a lively spark. The Hong Kong native is in the limelight promoting chemistry on TV shows including TVB’s “Scoop” and “Sidewalk Scientist”. However, he got a start in very humble beginnings, with home experiments in his washroom.

“I’m a collector of the elements, and as a high school student I was once making bromine, a very corrosive liquid, for my elements collection and after sealing the liquid into glass ampoules, I found one had not been sealed properly,” he says.

新闻

科大与华大合建研究中心 在生物科技及工程领域开展合作

香港科技大学(科大)与权威基因组学研发机构华大将合作设立研究中心,为新一代基因序列及研究工作构建平台,致力开拓具深远影响的新型医疗诊断和治疗方法。

科大校长陈繁昌教授与华大董事长暨联合创始人汪建教授上周四主持签约仪式,见证科大副校长(研发及研究生教育)叶玉如教授与华大执行副总裁余德健先生签署合作谅解备忘录,以推动联合研究中心(中心)的成立。中心将致力促进生物科技科学与工程学的互利合作,解决医疗保健、保育及环境等问题,以改善人类生活。

曾发起多项国际研究,包括国际千人基因组计划的汪建教授表示:「为预防先天缺陷、癌症及多种疾病,我们曾参与或主导各类基因组学研究。未来,我诚邀科大与我们合作,把基础科研与产业应用相结合,大家一起携手,紧密合作,改变世界,造福人类。」

陈繁昌教授说:「是次合作充份体现华大对科大发展科创的支持,中心将融合双方研究人员的宝贵经验和专长。科大一直致力透过官产学研合作,推动香港及深圳的创新科技发展。我期望此合作能有助科大拓展其科研视野、扩阔学术发展范畴,并透过前沿的研究及基因组学的训练,提升大学于生物科技方面的发展。」

中心将依据双方的优势及共同兴趣,设立包括医学成像和高通量测序等研究平台,以拓阔应用遗传学的研究范围,并发展新型的治疗及诊断技术,特别是针对一些如神经退化等急需临床治疗的疾病。这些平台将为抗衰老生物学、自动化医学成像及影像分析、针对克隆(clonal)动态研究动态的肿瘤精准医学、机器学习与医学辅助诊断,以及海洋基因组学等领域,奠定跨学科研究的基础。

科大与华大的合作追溯至2011年。2011至2014年间,华大赞助科大的RIPS-HK (Research in Industrial Projects for Students) 工业研究项目,为同学提供暑期研究、实习及国际交流的机会,让他们解决现实生活中的各项问题。

有关香港科技大学

新闻

科大科研人员研发出具流体特质的固体超材料 可用于滤波或有助于防地震建筑

香港科技大学(科大)科研人员成功创造出可以阻挡横波传递的固体复合材料,该特质是流体独有的波特性。而横波可以在地震时引发具破坏性的水平摇晃。该复合材料又称为超材料,可以用于滤波及控制振动,最终或有机会提供一种防地震的方法,或用于改善医疗用超声波传感器的效率。

由该团队所研发出的超材料,是由三种固体物料所组成的复合材料,钢柱包上硅胶,嵌入人工树脂内,当中包裹着钢柱的弹性硅胶层,在钢柱的侧面以及上下两端的厚度并不相同,作用有如弹簧,运用各向异性共振效应,超材料在特定的频率范围内,可以传递纵波,阻隔横波。

该科学突破是由物理学系的蒙民伟博士纳米科学教授沈平所带领的团队,包括马冠聪博士及傅财星先生所研发。沈平教授表示:「这项独特的超材料结构,令固体及流体在波特性方面的分界变得模糊,亦开拓了固体弹性特质的新领域。这全新的概念有机会用于控制振动及应用于医疗方面。」该研究论文于去年十一月被刊登于自然通讯。

根据联合国报告,地震是造成最多人命伤亡的自然灾害。地震带地区的建筑所采用的设计及物料,对减少伤亡有关键作用。这种最新的防地震固体超材料可以嵌入柱及横梁,以节省空间。这种超材料亦有可能用于翻新现有的建筑,以提高防震效果。

具流体特质的固体或可用于改善医疗超声波传感器的效率。人体组织在弹性上与水接近,而超声波传感器是由固体物料所造成,运用超材料可以令固体的波特性与水更匹配,因而减少两个界面接触时的能源消耗,从以提高耦合效率,并减低超声波传感器的杂讯。

横波及纵波是两种基本的波动模式。两种模式都可以在固体物料中传递,但流体物料则会阻挡横波的传递。科大团队首次在实验中观察到固体复合材料亦可有流体的特质。该研究经费来自陈子亭教授的「新型的光波和声波功能材料」研究项目,陈教授的项目获大学教育资助委员会的卓越学科领域计划拨款资助[1]。

有关香港科技大学

2016

新闻

肾衰竭患者新希望

末期肾衰竭使身体陷于衰弱状况,当肾脏停止运作时,病人唯有接受血液透析治疗(俗称「洗肾」),过程不仅为身体带来严重副作用,而且费用高昂,不是人人负担得来。但这一切即将改变,科大生团队研发出崭新的血液净化替代方案,利用「石墨烯」以减少透析治疗所需的时间和成本,更提高治疗成效。

团队的构思虽未经验证但其理念简单。一般透析治疗会把血液中所有物质都过滤掉,但若利用表面经修整过的石墨烯,就只会截取目标杂质,重要的盐份和萄葡糖得以保留,因此能提高病人的预期存活率,亦可大大缩短了治疗时间。

研发团队队长田野(科技领导及创业哲学硕士生)感谢他在科大的指导教授罗正汤教授给予的意见及支持。他表示:「很多时我们有科学方面可行性的概念,却不知如何把理念转化成实际有用的产品。因此我们感到非常幸运,一路以来遇上那么多有心人给予我们宝贵的意见。」

治疗方案定名为「Perfusor」,其使用方法仍需进行更多的测试,但已获不少投资者垂青,中国每年有接近二百万的肾衰竭病人,他们对于Perfusor在国内市场的发展潜力感到乐观。研发团队有望在2020年将产品推出市场,这是末期肾衰竭病人值得期待的喜讯。

Perfusor是6月举行的科大第六届100万元创业计划大赛季军得主。一年一度的科大100万元创业计划大赛旨在推动创业文化及发掘拥有最佳商业前景的方案,是实践创新科技商业概念的平台。请按此了解比赛详情。

新闻

香港科技大学致力培养年轻研究人才 三名本科生于《自然通讯》发表论文

香港科技大学(科大)致力培养学生对研究的热诚及兴趣,三名科大本科生近日便发现一种方法,可更简捷便宜的制造纠缠光子对。由于纠缠光子对是量子通讯及量子网系统的一个重要组成部分,三名同学的发现令新一代量子网系统实用化的愿景,又向前迈进一步。

有关研究论文由科大原子及量子光学实验室负责人,兼物理学系及生物医学工程学部副教授杜胜望指导,应届毕业生舒驰、数学系三年级学生周子翘及物理系二年级学生祝令邦合作撰写,近日于权威学术期刊《自然通讯》中发表。其他合著者包括物理学系客座教授雷明德、杜教授实验室的前博士后研究员陈鹏及复旦大学的肖艳红教授。

理论上,由原子及光子组成的量子网系统,比普通经典网络系统的讯息容量要大得多。但受制于物质原子量子节点与光子的相互作用效率,大型量子网系统的研发仍停留在初步阶段。为了令光子能有效地与原子相互作用,光子的带宽须窄于原子的自然线宽。窄带光子对可利用冷原子系统生产,惟有关设备的设置十分复杂,需占用大量空间,而且成本昂贵。如今,由杜教授领导的研究团队,成功由多普勒展宽(530 MHz)的热原子蒸气室中,产生亚自然线宽光子对(2MHz),不但大大简化制作程序,亦有效减省成本,为量子通讯发展的实用化带来新希望。

杜教授说:「我们发现,运用具石蜡涂层并加热至摄氏63度的原子蒸气室,可成功产生具可控制带宽窄(1.9-3.2MHz)及相干时间(47-94ns)的双光子。利用这种崭新方法生产的窄带纠缠光子对,效果至今是全球之冠。」

舒驰于科大就读本科期间,共于五份包括《物理评论快报》等权威学术期刊,发表了六篇论文,他现正于哈佛大学攻读博士学位。周子翘早前由物理转攻数学系,现已开始撰写另一篇有关微分几何学的几何流学术论文。祝令邦则于去年国际物理奥林匹克赛中夺得金牌后获科大取录,并获颁发奖学金,他入读科大首年便协助撰写论文。