新闻及香港科大故事

2025

新闻

科大推出开创性「Major + X」课程 培育具备人工智能与可持续发展专长的新一代人才

为支持香港发展成为全球人工智能枢纽,并配合国家「十五五」规划中「人工智能+」战略,香港科技大学(科大)推出突破性的「Major + X」课程体系,这个创新学术框架让学生能够将主修专业与人工智能、可持续发展等前沿领域相结合,为国家推动科技革命与产业升级培育关键人才。目前,这一创新课程已为超过1,300名学生装备了应对未来挑战的跨领域专业能力。科大一直引领跨学科教育与研究的发展,早在2008年便率先成立跨学科课程事务处,并于2023年升格为「跨学科学院」,配合于2021/22学年推出创新的「Major + X」延伸主修课程。该课程让学生在核心主修之外,能够结合人工智能、可持续发展等前沿领域的专长。除了人工智能、数字媒体与创意艺术等选项外,可持续发展亦是热门方向,旨在让学生深入理解其在推动长远经济、环境与社会福祉中的关键作用。学生将学习把环境、社会及管治原则应用于不同领域,例如开发绿色金融模型、设计低碳工程方案,或制定符合社会责任的商业策略。此课程设计让学生能建立独特的学术组合,在主修领域之外,还能掌握另一专业领域的知识。举例来说,学生可选择「工程学+人工智能」,参与智慧城市基础建设;或修读「商科+可持续发展」,装备自己投身环境、社会和企业管治(ESG)相关工作。这种灵活的学习模式,让学生能根据个人志趣选择未来发展方向,掌握人工智能与可持续发展等关键知识,以应对行业的未来变革。

2024

香港科大故事

无言之音:从认知科学「聆听」思维深处

大家日常与同事、朋友、家人甚或陌生人对话时,是否觉得难以看透对方心思?对认知科学家而言,即使对方自身也不为意的举动,也可以提供蛛丝马迹,用以解读其思想和行为——萧惠文教授正是研究这种「读心术」的科学家。她最近通过香港科技大学(科大)「30周年策略招聘计划」,加入人文社会科学学院。

萧教授对解读心理充满热诚,她解释道:「认知科学是跨领域的学科,融合人工智能、神经科学、心理学及语言学等专业范畴,让我们可从多角度去深入解读人们的思维。」

一个计算机科学家邂逅心理学

认知科学可通过计算机运算方式,解读复杂的人类思维。萧教授运用计算机科学与心理学的跨领域专业知识,开创以隐马可夫模型(Hidden Markov Models)分析人们的眼睛移动轨迹。她运用此统计学方法,量化个人的眼动模式,并找出各人差异,是运用眼球追踪数据研究认知的先驱。

她指出:「眼球追踪数据可揭示人类思维的奥秘。举例说,我们可以借此分析学生的阅读模式,协助老师评估学生的阅读能力和发展历程。」

萧教授踏上跨学科旅程至今逾二十载,仍然深深陶醉于人工智能的变革力量。在加拿大攻读计算器科学硕士期间,她偶然读到一篇关于人工智能如何模仿人类处理英文句子的文章。她忆述:「我一向喜欢以人为本的课题,而人工智能与人类认知的互动更激发了我对心理学的热诚。」

之后,萧教授怀着这股学习冲劲负笈英国,在爱丁堡大学取得信息学博士学位,并将人工智能的专业知识应用到数据分析和认知科学上,为日后的眼球追踪研究打下坚实基础。

新闻

科大成立香港首个艺术与机器创造力学部 融合科技与人文培育创意产业人才

香港科技大学(科大)今日宣布成立香港首个艺术与机器创造力学部(学部)。 作为一个促进科技与艺术融合的跨学科中心,新学部将推出媲美麻省理工学院著名媒体实验室等知名学府的研究生课程,致力培育能在艺术创作过程中活用人工智能(AI)和机器学习等尖端技术的艺术科技人才。近年来,艺术科技逐渐成为全球文化领域的焦点,对人才的需求与日俱增,尤其是在新兴艺术创作、数码资产、人机互动、区块链和艺术交易等领域。 虽然很多本地的艺术课程都具有科技元素,但艺术与机器创造力学部推出的研究生课程将会是香港首个聚焦于人类与机器之间协同创作和创新的课程。艺术与机器创造力学部正与十多间全球、国内及本地知名的业界领袖及学术机构探讨建立合作伙伴关系,包括华为、索尼娱乐、腾讯、美国巴德学院、北京电影学院、中央音乐学院、英国皇家艺术学院及香港演艺学院1。 这些合作将集中于课程发展、研究合作,以及为科大学生提供行业经验。 新学部预计于2025年9月迎接首批学生。学部计划将于2025-26新学年提供四个研究生课程,涵盖四大重点领域包括:机器创造力、机器辅助艺术实践、艺术管理、艺术与机器创造力批判性研究。 其中,两个授课式课程,包括文学硕士(MA)和艺术硕士(MFA),旨在担当艺术创造力与科技创新之间的桥梁,培养下一代成为管理及创意实践方面的领导人才。 而另外两个研究式课程,包括哲学硕士 (MPhil) 和哲学博士 (PhD),将着重于艺术与机器创意领域的进阶研究与学术探索。 此外,新学部亦会为有意发掘自己创意潜能的本科生提供艺术与机器创意的核心课程,同时亦会为修读数码媒体及创意艺术延伸主修(Major +X)的本科生推出更多选修课程。

香港科大故事

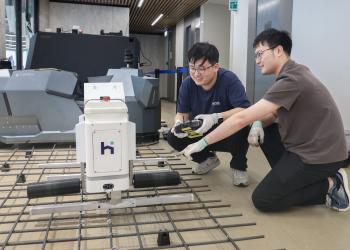

从科大迈向大湾区:扎铁机械人的知识转移之旅

今年四月,科大在第49届日内瓦国际发明展中,有四个项目赢得了评审团嘉许金奖,其中之一是扎铁机械人项目。此发明品由哲学硕士生李昊臻带领团队,在香港智能建造研发中心副主任梁浩博博士的指导下,共同研发而成。而科大亦在本届发明展中再创高峰,共有多达36个研发项目夺得不同殊荣,成绩彪炳。

单看外表,这部扎铁机械人的设计简洁利落,不似科幻巨作中所见的机械人一般引人注目。然而,它却是科大研究员与大湾区建造业界同心协作的成果。他们的抱负远大,期望实践建造工序自动化,从而提升工作效率。

科大跨学科学院一向以其跨学科自选课程见称,现正修读此课程最后一年的昊臻也是从中获得灵感,继而带领扎铁机械人研究项目。他的专攻范畴为智能建造与机械人,透过灵活的课程结构,不但可以活用大学的丰富学习资源,更获得国际知名的机械人学学者、科大电子及计算机工程学系李泽湘教授的指导。

创业梦想 萌芽结果

2023

新闻

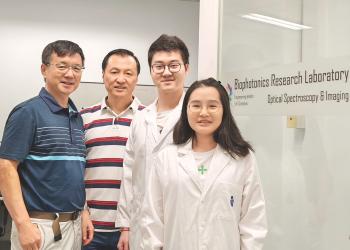

科大研究团队研发创新显微镜平台 揭示骨骼肌再生中的复杂动态过程

香港科技大学(科大)的研究团队开发出一个由双镭射非线性光学显微镜构成的先进平台,以研究肌卫星细胞在肌肉再生过程中的动态。透过这项突破性技术,团队发现了肌卫星细胞在肌肉修复中的新行为机制,有助进一步推动研发针对肌肉相关疾病的标靶治疗策略。

骨骼肌的再生过程依赖肌卫星细胞与各种细胞成分之间的复杂协作。当肌肉受伤时,随着肌卫星细胞的激活,髓系细胞会迁移到伤口处。以往有研究已发现在肌肉微环境中静止肌卫星细胞的形态异质性,这些细胞透过建立特异的细胞黏附和空间排列,以维持其静止状态。然而,由于缺乏适合的活体动物成像技术,研究人员难以分析肌卫星细胞与髓系细胞之间的相互作用。

近日,科大电子及计算机工程学系教授瞿佳男的团队开展跨学科合作,研发出一个双镭射多模式非线性光学显微镜平台,可对活体骨骼肌中各种细胞类型和结构进行高解析度成像,并由科大生命科学部教授邬振国的团队提供肌肉生物学和再生过程方面的专业知识。利用这项创新成像技术,他们的联合研究为控制肌肉再生的复杂过程提出新见解。当中有趣的是,这项研究颠覆了普遍认为非肌源性细胞是激活肌卫星细胞的主要驱动因素的想法。团队发现肌卫星细胞具备一种内在能力,可以在不依赖非肌源性细胞外部信号的情况下,感知和回应再生信号。

研究亦分析了髓系细胞,尤其是巨噬细胞,在调节肌卫星细胞行为中的作用。团队发现巨噬细胞对肌卫星细胞的激活并非必需,不过在肌肉再生过程中,巨噬细胞为肌卫星细胞的增殖和分化发挥关键作用。巨噬细胞的减少导致再生过程中肌卫星细胞分裂受损和肌肉纤维化增加,显示它们在促进有效肌肉再生方面具有阶段依赖性的作用。

此外,研究探讨了非肌源性细胞与肌卫星细胞之间的即时相互作用。这两种细胞类型之间的持续物理接触对于肌卫星细胞的激活或细胞分裂并非必要,反而是非肌肉细胞的旁分泌信号似乎能调节肌卫星细胞的增殖,这反映了非肌肉细胞分泌因子在协调肌卫星细胞再生过程中的重要作用。

瞿教授表示:「利用先进的成像技术,这项研究为肌肉再生中复杂的细胞相互作用提供了全面的学术探讨,揭示肌卫星细胞行为的新方向。我们的研究结果有助了解肌肉再生过程中的复杂动态,对未来研发肌肉相关疾病的标靶治疗策略具有重大意义。」

新闻

科大设立跨学科学院 提升跨学科教育与研究

香港科技大学(科大)为进一步提升其跨学科研究与教学能力,正式把大学跨学科课程事务处升格为跨学科学院(学院)。新学院将配合社会需要,灵活推出崭新的教学课程,以及推动包括艺术科技和生物设计等新兴领域的跨学科研究。

作为一所研究型大学,科大全力支持香港成为国际创科枢纽,而发展跨学科人才乃实现这个目标的关键因素。为吸引、培养并挽留这些人才,科大特别成立跨学科学院,以加强支援大学于六大研究领域1延聘跨学科教员的举措,并培育能应对当前社会多样而复杂议题的学生。

新学院不仅在聘请新兴领域跨学科教员方面拥有更大的灵活度,亦将于现时11个本科及研究生跨学科课程之外,推出一个全新的科技创新硕士课程,以及拓展现有的学术计划,进一步加强不同学院之间的融合交流。

科大校长叶玉如教授表示:「面对全球人口老化及气候变化等迫切议题,传统的单一学科已不足以应对,需要透过融合不同学术范畴、取长补短来解决,跨学科的方式于教育和科研领域中亦因而显得日趋重要。是次跨学科课程事务处升格为跨学科学院,展现了我们为协助香港成为国际创科中心而致力培育跨学科人才的决心,同时也是科大踏上HKUST 3.0进程的重要里程碑,以迈向成为学习、探索和创新方面的卓越大学的目标进发。」

科大首席副校长郭毅可教授表示:「除了推进跨学科课程及研究,学院亦会作为一个学术枢纽,以灵活的政策来增强跨学科研究的影响力,以实现科大的目标,包括在新兴领域聘请英才、支持跨校园计划以增强与港科大(广州)的合作等。」

科大跨学科学院院长屈华民教授表示:「跨学科学院将优化及拓展现时的重点项目如环境及可持续发展、公共政策及综合系统设计。同时,学院将进一步探索新兴领域的崭新教学方法及科研计划,如人工智能教育应用、元宇宙、艺术科技、生物设计及跨学科科学计算等。我非常高兴见证我们的世界级教员和顶尖学生,为了更好的未来而努力创新、造福社会。」

跨学科学院正筹备推出的科技创新硕士课程,将由科大电子与计算机工程学系教授,培育了五间独角兽以及众多初创公司的传奇企业教育家李泽湘教授设计。课程旨在培育一批工程科技知识与市场营销技巧兼备的专业人才,以推动技术转移及研究成果落地。