新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大工学院举办首届「杰出工程校友奖」表扬杰出校友卓越成就

香港科技大学(科大)工学院举办首届「杰出工程校友奖」,表扬三位杰出校友的卓越成就与贡献,颁奖典礼于2026年1月10日举行。此项全新设立的「杰出工程校友奖」是科大工学院旗舰项目之一,旨在嘉许在工程领域展现卓越专业成就及领导才能,积极贡献社会服务,并对行业、社会及母校作出重大贡献的校友。首届奖项的三位获奖者经由学界及业界资深领袖组成的评选委员会严格评选产生。得奖校友名单(按英文姓氏顺序排列)如下:廖家俊博士哲学博士(电机及电子工程学)幻音数码控股有限公司创始人科大电子及计算机工程学系客座教授获奖原因:专业成就及对世界的贡献(赞辞全文)曾建中先生哲学硕士(土木工程学)及工学士(土木及结构工程学)Madhead行政总裁科大校董会成员科大评议会主席获奖原因:对母校的尽心服务及贡献(赞辞全文)汪滔先生哲学硕士(电子及计算机工程学)及工学士(电子工程学)DJI大疆集团创始人兼行政总裁获奖原因:专业成就及对世界的影响(赞辞全文)

新闻

「诺贝尔英雄@科大」盛会 科学泰斗与师生共探前沿科技

香港科技大学(科大)今日隆重举行「诺贝尔英雄@科大」学术盛会,邀得四位诺贝尔奖得主亲临科大,与逾400名师生及公众人士近距离交流。是次盛会为科大创校35周年志庆重点活动之一。活动充分彰显科大致力连系全球顶尖学者与本地社群,作为知识摇篮与人才培育基地的重要角色。四位分别荣获诺贝尔生理学或医学奖、经济学奖、化学奖及物理学奖的学界泰斗,分享其科研历程及在浩瀚的科学世界中探索的心得。在科大校董会成员兼管理学系客座教授罗宝文教授的主持下,一众诺贝尔奖得主与参加者进行了互动问答环节,其间师生踊跃发问,气氛热烈,共同探讨了多项影响世界未来发展的重要议题,四位诺贝尔奖得主包括:发现细胞周期的关键调控因子的蒂姆.亨特教授(2001年诺贝尔生理学或医学奖得主)发现一氧化氮作为心血管系统中信号分子的路易斯.路伊格纳洛教授(1998年诺贝尔医学奖得主)提出确定衍生品价值新方法的罗伯特.默顿教授(1997年诺贝尔经济学奖得主)在二维材料石墨烯领域进行开创性实验的康斯坦丁.诺沃肖洛夫教授(2010年诺贝尔物理学奖得主)亨特教授讲述其团队发现细胞周期调节因子的历程时提到,这一发现由最初被学界认为「在理论上不可能」。然而,经过多年努力不懈的研究和反复验证,最终成功证实了该因子的存在和作用。他主张科研人员应致力于探索具影响力的基础科学问题,而不必拘泥于其即时的应用价值。

新闻

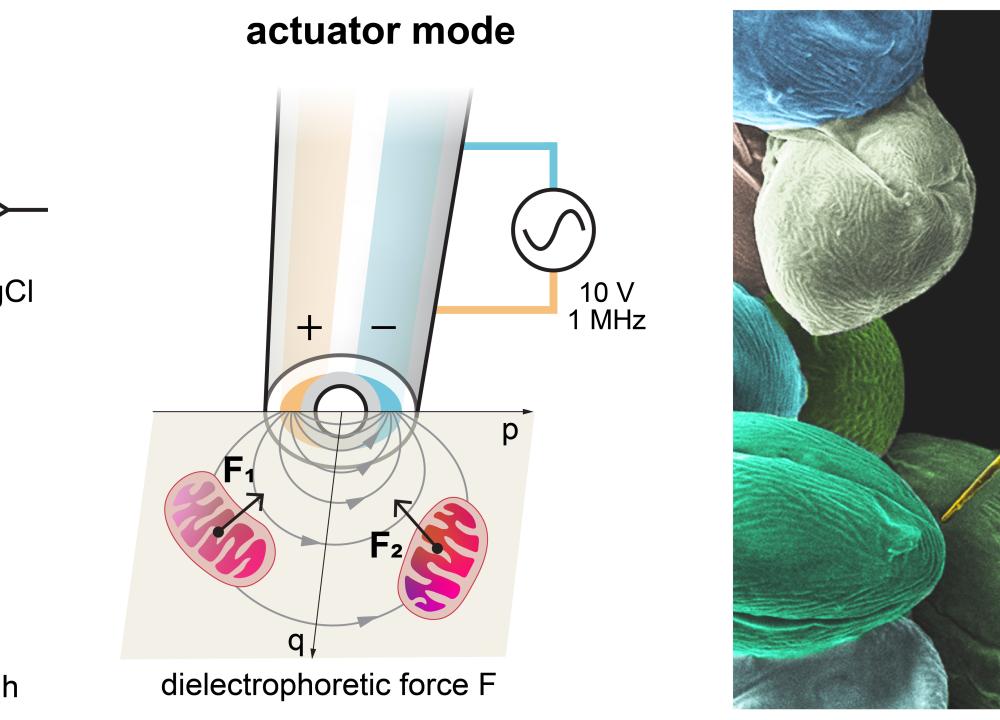

科大联合开发机械人纳米探针 为神经退行性疾病及癌症治疗研究开拓新方向

线粒体功能障碍与神经退行性疾病、代谢综合症等多种慢性疾病及癌症息息相关。然而,要在不损害细胞,且毋须使用荧光染剂的情况下,从细胞内精准提取线粒体,一直是科学界面对的重大挑战。香港科技大学(科大)跨学科学院综合系统与设计学部助理教授顾红日教授带领的团队,与机械工程及生物医药专家合作,成功开发全球首款整合传感器和执行器的细胞作仪器——自动化机械人纳米探针。该款探针能在活细胞中自主导航,整个过程毋须使用荧光染剂,即可精准提取单个线粒体作研究和移植之用,未来有望用于改良慢性疾病及癌症治疗策略。从看见到感知线粒体的大小仅比细菌略大,存在于每一个活细胞中,并负责维持生命所需的核心化学反应。传统细胞显微手术在提取线粒体时,需要先注射荧光染剂标记目标,再以强光照射样本并根据发光位置导航,整个过程高度依赖人手作。然而,强光会导致细胞出现「光漂白」现象,照射产生的热效应及光化学反应亦可能对细胞造成损伤,荧光染剂更可能干扰后续分析。因此,研究团队将技术由过往的「看见」线粒体,转变为开发一种能够「感知」线粒体的新方法。团队研发的玻璃纳米探针,其尖端装有两个纳米电极,能捕捉线粒体代谢的副产物——活性氧和活性氮讯号。结合自动化作平台,探针可在细胞内实时追踪这些信号。一旦信号强度超过特定阈值,探针的微型介电泳「纳米镊子」便会产生非均匀电场,将百纳米范围内的线粒体锁定,使探针在干扰性最低的情况下提取亚微米级的线粒体。 技术的关键在于共定位机制,当探针的传感器在某个位置检测到代谢信号,执行器就能在同一位置提取细胞线粒体。提高细胞作精度系统操作流程的精准度同样重要。研究团队将纳米探针整合到机械人操作系统,并记录每个步骤的标准化作,包括靠近目标细胞、检测细胞表面、穿透细胞膜、追踪电化学电流、启动介电泳捕获,以及安全撤出。此流程能有效降低侵入性,并对同一细胞进行多次采样。由于系统具备自动定位能,能提供清晰和标准化作,毋需依赖人手微调即可提升准确度。

新闻

科大欢迎廖长城博士续任顾问委员会主席

香港科技大学(科大)欣悉廖长城博士获大学监督、香港特别行政区行政长官李家超先生再度委任为大学顾问委员会主席,任命自今年3月6日起生效,任期三年。廖博士将继续带领顾问委员会,为促进科大的发展提供宝贵意见并协助大学筹款,以巩固科大的国际影响力和学术领先地位。廖长城博士自2023年3月起出任科大顾问委员会主席。此前,他于2015年至2023年期间担任校董会主席达八年。廖博士高瞻远瞩,任内大力推动并确立了「港科大一体、双校互补」的发展框架,成功创办了科大(广州),令大学立足粤港澳大湾区,助力国家培养高端创新人才,开拓了长远可持续发展的空间。任内亦大力促进科大以至整个社区的人文与创意发展,包括于2021年启用位于清水湾校园的逸夫演艺中心,为大学以至整个社区提供顶级艺术文化场地。廖博士表示:「感谢大学监督的信任,让我能继续以顾问委员会主席为科大出谋献策。过去多年,我见证并有幸领导科大从一所本地卓越学府,成长为兼具国际视野与国家担当的研究型大学。特别是在『港科大一体、双校互补』的框架下推动设立科大(广州),为大学开拓了可持续发展的格局。 未来,我将与委员会同仁并肩,继续为科大的战略规划与社会连结提供建议,支持大学在创新、人才培育与区域协作方面再创高峰。」科大校长叶玉如教授欢迎廖博士的续任,感谢其对科大作出的重大贡献,并表示:「廖长城博士长期为科大的发展倾注心血,建树良多。廖博士以其睿智及丰富经验,通过顾问委员会为大学的长远发展提供宝贵指导。廖博士凭借丰富的业界经验、广阔的社会网络及卓越的领导才能,为科大把握机遇、应对挑战注入了强大动力。」

新闻

科大欢迎沈向洋教授续任校董会主席

香港科技大学(科大)诚挚祝贺沈向洋教授获大学监督、香港特别行政区行政长官李家超先生再度委任为大学校董会主席,任命自今年3月6日起生效,任期三年。这一重要里程碑进一步巩固了大学的领导基础,并为推进科大《策略发展计划2031》及实现「科大3.0」宏图提供强而有力的支持。沈向洋教授自2023年3月起担任科大校董会主席。在其卓越领导的三年间,科大发展屡获突破,国际声誉显著提升。大学获得中央人民政府、特区政府及社会各界的充分信任,承担多项战略性重任,包括:创办本港第三所医学院; 完成原有两所国家重点实验室的重组后,再获国家科学技术部批准建立一所新的全国重点实验室; 以及牵头组织国际科研团队,参与国家嫦娥八号月球探测任务中的月面机械人合作项目。科大香港清水湾和广州南沙两地校园持续深化联系和互动,在教学研究和创新创业方面充分发挥协同效应。此外,科大亦建立上海产教融合中心,发挥其在芯片、人工智能和生物医药等领域的创新创业优势,成功将科大的影响力从粤港澳大湾区延伸至长三角。在校董会的领导下,这些成果不仅彰显了科大在前沿科技领域的突出贡献与雄厚研发实力,更突显了科大在推动香港乃至国家创新创业发展所作出的贡献。沈教授表示:「在科大创校三十五周年的重要历史节点,再次获委以校董会主席的重任,我深感荣幸,亦觉任重道远。我自二十五年前受聘为科大客座教授便与大学结下深厚缘分,这份情谊历久弥新。 未来,我将与叶玉如校长、校董会各位同仁、大学管理层、顾问委员会,以及全体师生、校友和社会各界携手,继续推动科大的进步和发展。我们将助力香港对接国家『十五五』规划,巩固其国际教育科技人才高地地位,为建设『科技强国』与『教育强国』贡献科大的智慧与力量。」

新闻

科大13项研究项目获研资局资助 项目数量及金额为全港院校之冠

香港科技大学(科大)在2025/26年度大学教育资助委员会(教资会)辖下研究资助局(研资局)的「协作研究金」及「研究影响基金」项目遴选中,展现出卓越的科研领导力。科大共有13项研究项目成功获得「协作研究金」及「研究影响基金」拨款,资助总额逾港币7,700万元;无论在项目数量和金额方面,均位列全港所有教资会资助大学的榜首。此佳绩不仅彰显科大致力推动跨学科及跨院校研究,在将前沿研究成果转化为具社会实效的解决方案以提升社会福祉方面,亦实力雄厚。是次获研资局资助的研究项目涵盖多个对未来发展至关重要的前沿领域,包括人工智能(AI)、量子材料科学、微电子与自动化系统等尖端科技。这些研究旨在应对当前迫切的挑战与机遇,例如提升城市抵禦气候灾害的能力、加速低碳经济转型、提升金融数据分析的精准度、开拓精准医疗技术的应用,以及构建低空经济产业生态系统。科大副校长(研究及发展)郑光廷教授祝贺各研究团队,并强调研资局的拨款对科大科研发展具有深远意义。他表示:「科大衷心感谢研资局对我们的跨学科研究工作予以充分肯定。科大始终秉持『创新为民、科研为用』的理念,致力将前沿科研成果转化为对社会带来切实价值与效益的创新方案。今年获资助的项目极具发展潜力,涵盖能源、灾害应对、医疗健康、金融发展等关键领域。展望未来,科大将继续加强与政府、产业界、学术及科研机构,以及投资界的紧密合作,共同推动新质生产力发展,以科技创新贡献香港、国家及全球社会。」获资助项目简介:研究项目协调项目之科大学者协作研究项目补助金

新闻

科大委任安思远教授为商学院院长

香港科技大学(科大)今天宣布,委任安思远教授(Prof. Frederik ANSEEL)为工商管理学院(科大商学院)院长,任期由2026年2月1日起生效。安思远教授加盟科大前,曾任澳洲新南威尔斯大学商学院院长。在其领导下,该学院连续三年荣膺澳洲最佳商学院,其线上工商管理课程亦稳居《金融时报》全球排名前十位。他具备丰富的国际高等教育管理经验,历任英国伦敦国王学院副院长、比利时根特大学人力资源管理、职业与组织心理学系主任及校长人才管理顾问,并曾担任法国高等经济商业学院及意大利博科尼大学客座教授。安思远教授为组织领导、学习与回馈研究领域的知名学者,于比利时根特大学取得组织心理学博士学位,更获史坦福大学评选为全球前2%顶尖科学家,并担任七份国际期刊编委。其研究成果备受业界认可,曾多次荣获管理学会最佳论文奖。此外,安思远教授同时拥有澳洲社会科学院院士、美国工业与组织心理学协会会士及国际应用心理学会会士名衔,并曾出任欧洲职业与组织心理学会主席达五年。安思远教授表示:「科大商学院兼具科研实力与地理优势,在科技重塑商业格局的新时代中极具竞争力。我十分荣幸能在此关键时刻加入科大,期待与同仁携手,进一步提升商学院的学术领先地位,拓展全球合作网络,并培育学生成为在人工智能驱动的时代担当重任的未来领袖。」科大欢迎安思远教授加盟,并感谢许佳龙教授自2024年7月起担任商学院署理院长,尽心服务大学。在安思远教授履任第六任院长之际,许教授将转任为科大协理副校长(学术发展)。

新闻

五大诺贝尔奬得主齐聚科大 启迪年轻学子科研路

香港科技大学(科大)将于2026年1月13日(星期二)首次举办「诺贝尔英雄@科大」学术盛会,云集五位分别荣获诺贝尔生理学或医学、经济学、化学及物理学奖的殿堂级科学泰斗,展开一场启迪人心的深度对话。作为科大创立35周年志庆的重点活动之一,是次盛会以「Visionaries in Dialogue」为主题,为科大师生、校友、研究人员及广大公众提供与世界顶尖科学家近距离交流的难得机会。活动的焦点环节为「炉边对谈」,旨在让参加者深入了解划时代科学发现背后的人文故事、科学家们对知识探索的热忱,及其卓越的创新精神,为下一代创新者带来宝贵的启发。出席活动的诺贝尔英雄包括(按英文姓氏顺序排列):发现细胞周期的关键调控因子的蒂姆.亨特教授(2001年诺贝尔生理学或医学奖得主)发现一氧化氮作为心血管系统中信号分子的路易斯.路伊格纳洛教授(1998年诺贝尔医学奖得主)提出确定衍生品价值新方法的罗伯特.默顿教授(1997年诺贝尔经济学奖得主)解析出光合作用反应中心三维结构的哈特穆特.米歇尔教授(1988年诺贝尔化学奖得主)在二维材料石墨烯领域进行开创性实验的康斯坦丁.诺沃肖洛夫教授(2010年诺贝尔物理学奖得主)活动详情:日期及时间:2026年1月13日(星期二),上午9时30分至11时30分地点:香港九龙清水湾香港科技大学蒋震演讲厅(LT-J)活动现已开放科大成员及公众报名,请即登记留座:https://calendar.hkust.edu.hk/events/nobel-heroes-hkust-visionaries-dialogue