新聞及香港科大故事

2025

新聞

邁向零碳:科大公布減碳藍圖 創本地大學先河

香港科技大學(科大)今日宣布推出《淨零排放行動計劃》(行動計劃),此為香港高等教育界中,首份採用多管齊下策略的綜合行動綱領,旨在推動於2045年前實現淨零排放的願景。科大將利用可再生能源所帶來的發電收益,共投放3,000萬港元資金,進一步推動減碳研究,並於校園應用各項創新減碳方案。

經過廣泛諮詢後,科大訂立進取的溫室氣體減排目標,包括在2035年減少50%溫室氣體排放,並於2045年實現全面淨零排放1。事實上,科大自2014年推出首份可持續發展總體規劃以來,已成功減少34%的溫室氣體排放,為是次推出的《行動計劃》奠下成功的基礎。

科大《行動計劃》最重要一環,乃推出《淨零建築標準》,為所有新建和翻新建築訂立嚴格設計和運營指引,相關規定更超越香港最高的綠色建築認證要求。其中,預計於2025年落成的李家誠創科大樓將成為本港隱含碳最低的建築之一,每平方米二氧化碳排放當量低於500公斤,較香港綠色建築議會的非住宅建築基準低30%。2

此外,科大承諾在未來八年投放3,000萬港元,以「生活實驗室」模式,於校園內應用嶄新減碳意念與方案。這筆資金有部分來自大學參與「上網電價」計劃所帶來的收入,科大校園設有2.5兆瓦太陽能光伏系統,為本港大専院校最大規模的同類型發電系統。

科大副校長(行政)譚嘉因教授表示:「面對氣候變化議題,各大學均需展現其領袖風範,為此重要議題貢獻力量。科大的《淨零排放行動計劃》涵蓋大學運作的不同層面,正正彰顯了科大上下一心,致力以創新思維應對氣候變化。我們期望,透過訂立更具挑戰性的減碳計劃,不僅體現科大對推動創新落地方案的決心,還可激發合作夥伴、業界及政府對此議題作出更深入的討論,攜手應對此一挑戰。」

科大可持續發展及零碳辦公室處長梁啓明博士補充說:「要推動實現淨零排放,必須清晰的策略、目標及時間表。科大將會定期檢討各項措施的進度,不斷完善《行動計劃》的內容,回應最新的發展需要。市面上許多實現淨零排放的相關技術仍屬開發階段,科大將會勇於嘗試,於校園內試行不同的創新方案,推動《行動計劃》成功落實。」

香港科大故事

智勝風暴:氣候專家冀身體力行 助城市應對極端天氣

在香港,每逢盛夏的颱風季節,可能會遇上山泥傾瀉、水浸、塌樹等狀況,場面有時令人觸目驚心。而過去10年間,極端降雨也更頻繁襲港,其強度甚至超越黑色暴雨警告信號的程度。這個趨勢正好揭示全球暖化對我們日常生活和安全的影響日增,讓我們不禁反思:在面對大自然的怒號時,應當如何做好準備?

氣候專家陳飛教授為此積極尋求解決方案。2024年,他加入科大擔任環境及可持續發展學部副主任。陳教授曾於美國國家大氣研究中心工作逾28年,現時在聯合國世界氣象組織身兼要職,開發可預測多重災害的嶄新天氣預警系統,務求助大灣區及東南亞城市應對極端天氣的衝擊。

「香港對暴雨天氣並不陌生,而且擁有健全的經濟基建設施和密集人口,是針對極端天氣試驗不同創新方案的理想城市,從而助提升其他東南亞超大城市對氣候變化的適應能力。」陳教授解釋:「我們可先在這裏建立預警機制,然後讓曼谷、吉隆坡等城市借鏡。」

暴雨可引發山泥傾瀉,堵塞車道和街道,不僅造成經濟損失,還對公眾安全構成嚴重威脅。

跨界協作 各司其職

陳教授現正構思將人工智能(AI)技術融入預警系統,以提升其天氣預測能力。然而,這個系統並不僅限於發放天氣警報,更重要的是集合政府部門、研究人員及非牟利機構的資源和專業知識,促成跨界合作。

新聞

科大團隊破解納米結構 研發高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

香港科技大學(科大)工學院研究團隊持續推動可再生能源電池技術發展,率先透過突破研究鈣鈦礦太陽能電池納米結構,成功研發出一款既高效又穩定的電池,可望大幅降低其使用成本及擴大其應用範圍,將科研成果落地貢獻社會。

相對現行主流使用的傳統矽晶太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池能量轉換效率高、生產時材料成本較低及可達至永續製造,屬極具發展潛質的前沿技術,是科研界重點研究課題。惟鈣鈦礦太陽能電池在光亮、潮濕及高溫環境下,表現有欠穩定,阻礙它投產。其中,鈣鈦礦薄膜內部的正離子分布不均,削弱電池性能。

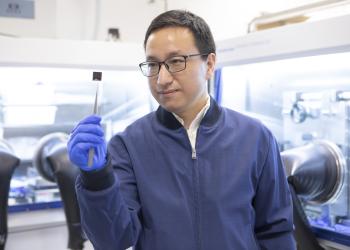

科大化學及生物工程學系副教授周圓圓教授領導的研究團隊發現,在鈣鈦礦薄膜晶粒的三角邊界處上,存在內凹幾何結構,這些結構產生「陷阱」束縛正離子,令它分布不均。研究團隊其後採用了一種化學添加劑「乙酸丁基銨」,淺化晶粒上的內凹,並將其深度降低了三分之一。經此技術所製得的鈣鈦礦電池,在效能上增長近26%,同時在各項標準穩定性測試中,表現優異。

周教授說:「現時研究大多聚焦於宏觀或微觀層面去改進鈣鈦礦電池,甚少研究更細微的納米級結構。團隊利用陰極射線發光顯微鏡,並結合一系列先進技術,發現這些納米內凹結構影響薄膜正離子分布,這正正是影響電池光電轉換效率與穩定性的關鍵。」

研究成果已在納米科技領域的頂尖學術期刊《自然納米技術》(Nature Nanotechnology)發表,論文題為「Nanoscopic Cross-Grain Cation Homogenization in Perovskite Solar Cells」。

論文的第一作者、科大博士後研究員郝明偉博士補充道:「鈣鈦礦是一種軟晶格材料。團隊在實驗過程中,觀察到鈣鈦礦薄膜與傳統材料結構差異大,已開展下一階段的研究釐清相關機制,期望擴展鈣鈦礦太陽能電池的商業應用,以創新產品推動再生能源市場發展。」

本研究的共同通訊作者為美國田納西大學諾克斯維爾分校的Mahshid AHMADI教授,其他合作夥伴來自美國耶魯大學、美國橡樹嶺國家實驗室、韓國延世大學,以及香港浸會大學。

2024

香港科大故事

新材料「設計師」:打造更先進的太陽能電池

不少人常會選擇逗留在自己熟悉的專業領域內發展,即使已經取得顯著成就,也未必敢於衝出舒適圈。然而,周圓圓教授拒絕固步自封,為拓展他的研究領域永不停息,更不畏困難,積極推動新型太陽能技術走向商業化。

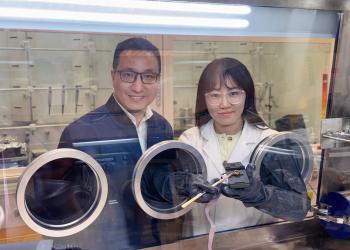

周教授透過「30周年策略招聘計劃」加入科大,現為化學及生物工程學系副教授。他在親自設計的新實驗室中,帶領研究團隊研發嶄新材料,期望可逐步將可持續能源融入日常生活。

在周教授實驗室內,研究人員正忙於操作不同精密儀器,全神貫注地研究和仔細分析一種名為「鈣鈦礦」的先進材料。這種新材料可用於製造如紙般輕薄的薄膜太陽能電池,其生產成本較現時市場常用的矽電池更低,更有潛質展現更高的能量轉換效率。

周教授解釋:「製造矽電池的實際工藝成本依然高昂且工序繁複,而鈣鈦礦太陽能電池作為一種薄膜光伏技術,能通過極低成本的溶液塗層技術製備,擁有龐大商機。」

現時可利用低成本的溶液塗層技術,製成鈣鈦礦太陽能電池。圖為鈣鈦礦薄膜的溶液形成過程。

新聞

科大致力推動聯合國可持續發展目標 榮膺「影響力排名」全球第19位

香港科技大學(科大)首度參與泰晤士高等教育(THE)的《大學影響力排名2024》,並勇奪全球第36位,名列香港及中國內地第一,反映科大就全球可持續發展所付出的努力和取得的成果,備受國際認同。 排名由THE昨日於曼谷舉行的全球可持續發展大會(GSDC)上公布。該排名評估全球2,100多間大學於實現聯合國17項可持續發展目標(SDGs)中的表現。其中,THE特別表揚科大在建設強韌基建及工業,加速創新(SDG 9)、推動可持續城市發展(SDG 11)和負責任消費與生產(SDG 12)這三大範疇的貢獻最為突出。 科大副校長(大學拓展)汪揚教授欣悉科大在最新影響力排名表現突出,他表示:「這印證了科大在改善人類生活環境方面所作的貢獻。面對現今日益複雜的挑戰,除了善用科技外,我們也需要透過跨院校和跨學科的合作,應對各種議題。作為孕育創新科技的基地,大學應擔當領導角色,推動更多協作,以促進全球智慧及可持續發展。」 科大今日更坐言起行,牽頭於GSDC大會上邀請15間來自亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和中東的院校*參與聯署碳中和宣言,承諾將校園打造為生活實驗室、推動創新應用,以實際行動締造可持續的未來。生活實驗室的理念源於科大數年前推出的「可持續發展智慧校園 」計劃。在該計劃下,科大至今已資助36個項目,包括化學品減耗和節能電錶等智能系統。 汪教授說:「可持續發展是一種思維。科大的思維和願景,是將校園變成零碳生活實驗室,以促進體驗式學習及研究。可持續發展亦需要跨國界的協作和知識共享,藉著這個聯合宣言以及其他新猷,例如推動跨地域研究協作的環球知識網絡(Global Knowledge Network)等,我們期望能激發更多創新解決方案,以應對氣候變化、水資源管理、可再生能源和可持續交通運輸等挑戰。」

新聞

科大擴充校園電動車充電基礎設施 促進可持續發展

香港科技大學(科大)為實現大學「2028可持續發展挑戰」減排目標,未來三年將投放最高港幣4000萬元,為清水灣校園內逾三成的停車位,加裝電動車充電設施和相關軟件配套,以及培養可持續的通勤習慣。

為支持香港特區政府的「香港電動車普及化路線圖」,並協助大學減少大學車輛和教職員通勤衍生的排放,科大將為校園內約360個停車位,配備輸出功率不低於7千瓦(7kW)的中速充電設施。這個優化電動車充電基礎設施項目完成後,科大將擁有本地高教界別最完善的電動車配套。

優化項目自2022年起,已於教職員宿舍一帶安裝了充電基建以支援150多個充電設施。未來四年,大學將繼續提升電力供應設備、安裝一個負載管理系統,以及於清水灣校園的室內外停車位加裝充電設施。近日,大學亦獲寶馬香港捐贈四個快速充電器,並已於本周初開始試用。

新聞

科大團隊研發AI模型 能協助減少全球農田氨氣排放達38%

在當今科技飛速發展的時代,人工智能(AI)已經成為推動創新和變革的核心動力。其中,AI模型扮演著至關重要的角色,為各個領域帶來前所未有的機會和挑戰。本文將深入探討AI模型的本質、分類、工作原理及其廣泛應用,並展望未來發展趨勢與隱憂。

1. 什麼是AI模型 (AI Models)?

AI模型(Artificial Intelligence Models)是一種基於數學和統計學原理,旨在模仿人類智能某些方面的電腦程序。開發人員輸入規則稱為算法 (algorithms), 使程序能夠做出決策、注意到模式並做出預測。 成功的模型具有用戶友好的介面。這意味著新用戶可以在沒有太多指示的情況下與之互動。 例如Bing Chat 是一款由AI驅動的聊天機器人應用程序 (AI-powered chatbot app), 可以與用戶進行來回對話。

2. AI模型有哪些分類?

AI模型可以根據學習方式和目標任務進行分類,主要包括:

監督式學習模型 (Supervised learning models): 利用標註數據進行訓練,用於分類、回歸等任務。

非監督式學習模型 (Unsupervised learning models): 從未標註數據中發現隱藏模式,常用於聚類和降維。

強化學習模型 (Reinforcement learning models):通過與環境交互獲得獎勵,用於決策和控制問題。

生成式模型 (Generative models): 基於給定輸入生成新的輸出,如文本生成和圖像合成。

以下是一些AI模型例子:

新聞

科大校長葉玉如出席2024「冬季達沃斯」:「我們不僅追求更長壽 ,亦應增添有生命力的歲月」

香港科技大學(科大)校長葉玉如教授早前出席瑞士達沃斯-克洛斯特斯舉辦的世界經濟論壇年會,與不同國家及地區的代表會面,深入探討全球重大議題。葉教授在多場熱烈的討論中,就健康老齡化、氣候變化對全球帶來的挑戰,以及大學於推動可持續發展和人工智能在研究與教育中的角色,分享其精闢見解。

今年世界經濟論壇年會的主題為「重建信任」,雲集全球逾125個國家和地區的3,000多名來自政商界的代表及社會賢達,當中包括七國集團、二十國集團及其他國際組織的成員,藉以重建互信基礎、促進全球合作,以及攜手應對當前嚴峻而複雜的挑戰,包括氣候變遷、經濟發展和人工智能等迫切議題。

作為香港高教界唯一獲邀出席活動的大學校長,葉教授參與了多場重要的交流活動,當中包括關注人口變化,探索人類長壽之路的專題研討會,與來自包括歐洲聯盟委員會、宏利金融和美世等跨國企業和國際組織的代表交流。她指出,隨著年齡增長,維持大腦健康及生活品質,至為重要。

葉教授認為:「我們不僅追求更長壽,亦應增添有生命力的歲月。在延齡增壽之餘,更重要的是保持思維清晰、充滿活力,並能為社會作出有意義的貢獻。」科技的進步大大改善了人類的健康,然而,長者仍面臨不少疾病風險。例如有研究顯示,全球阿爾茨海默症(AD)患者的人數至2050年或超過一億。

有見及此,葉教授提倡推動「全民腦健康」(brain health for all)。她呼籲公營及私人機構投放更多資源於大腦研究,了解構成大腦老化背後複雜的機制,從而降低長者患神經退化疾病的風險。作為一名高教界領袖,葉教授亦強調大學應鼓勵終身學習,引入彈性和靈活的課程,協助有志工作的退休人士重返職場。

葉教授是全球知名的神經科學家,她在AD預測、診斷和治療領域取得卓越成就,廣受國際認同。其中,她的研究團隊成功研發了一個簡單而可靠的血液檢測方法,能及早篩查並識別AD患者,為應對這項全球重大健康挑戰貢獻良多。