新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大工學院發表突破性低溫存內計算方案 推進人工智能與量子運算結合

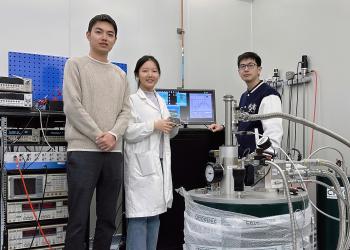

香港科技大學(科大)工學院成功研發出一款能在極低溫環境下運行的新型計算方案,克服了人工智能代理與量子處理器之間的延遲問題,並提升效能,推動了量子運算與人工智能的融合。是項研究由電子及計算機工程學系助理教授邵啟明領導,其技術核心是由磁性拓撲絕緣體製作的霍爾器件實現。

量子電腦被視為高效、快速運算的未來,隨著人工智能技術進步一日千里,兩者的結合更成為了全球科技發展的新方向。然而,量子運算在操作環境及硬件上有一定需求,一直是個重大挑戰。

邵教授介紹說:「量子電腦進行的運算非常複雜,因此需要運用數千個量子比特。為了進一步發掘它的潛力,學術界近期開始藉助機器學習技術,提升量子計算能力,尤其是在糾錯方面。」

量子處理器一般需要在毫開爾文(相當於約攝氏零下273度)的超低溫下運行,而圖形處理器則在室溫下操作。因此,兩者的安裝通常會相隔數米,並通過線路連接,讓人工智能硬件調控量子處理器。這段距離往往對指令傳輸造成顯著延遲(見圖1a)。

因此,為解決裝置之間距離所帶來的延遲,由邵教授帶領的研究團隊提出了一種嶄新的低溫存內計算方案,使人工智能加速器可在量子處理器的數十厘米範圍內操作(見圖1b)。隨著兩者距離縮短,運算延誤大幅削減,而效能則得以提升。

研究團隊認為,磁性拓撲絕緣體在這項應用中具有巨大潛力。這類材料不僅具備絕緣體的體帶隙,其表面或邊緣還存在導電態。這些特性令它在低溫下呈現出獨特的現象,例如「自旋—動量鎖定效應」(電子自旋方向垂直於動量方向),可以高效地生成自旋電流;又例如「量子反常霍爾效應」(電子只沿邊緣移動,並且沒有電阻),可通過手性邊緣態實現,無需磁場。

研究團隊還特別選擇了鉻摻雜鉋銻碲磁性拓撲絕緣體(Cr-BST)。該材料以其巨大的量子反常霍爾電阻和高效的電流誘導磁化翻轉能力著稱,可顯著提升霍爾器件性能。

邵教授表示:「這項研究首度驗證霍爾電流求和方案於低功耗存內計算的可行性,特別聚焦低溫環境應用。經實驗驗證,該磁性拓撲絕緣體霍爾橋陣列即使置於量子處理器所需超低溫環境周邊,仍能有效執行強化學習演算法,成功完成量子態製備等任務。」

2022

新聞

科大學者發現利用損耗實現量子控制的新方法

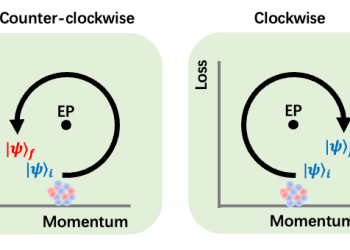

香港科技大學(科大)的研究人員發現一個新方法,利用粒子損耗這種在量子器材中通常需要避免的過程來控制量子態,有機會能為實現前所未有的量子態開闢新的途徑。操控量子系統需微妙地掌控量子態,不能有絲毫不完美的運作出現,否則量子態中的有用信息會被擾亂。其中,有份組成系統的粒子出現損耗,乃掌控量子領域中面對最普遍而重大的挑戰。科學界一直透過孤立系統來避免這個問題。惟現在,科大的研究人員發現了一種能通過原子量子系統中的損耗來控制量子的方法。這項發現近日於《自然物理》雜誌上發表。負責這項研究的科大物理學Hari Harilela副教授曹圭鵬表示,研究結果顯示「損耗」有潛力成為量子控制的開關。「量子力學的教科書指出,只要把系統從環境中有效分隔開來,系統便不會受粒子損失的影響。然而,不論是傳統系統抑或量子系統,開放的系統總是無處不在。而正如非厄米特物理學理論所形容,這樣的開放系統呈現了很多有違直覺,以及無法在厄米系統中觀察到的現象。」含損耗的非厄米物理學在傳統系統中早已得到充分的探討,但直到最近,這種有違直覺的現象方在真正的量子系統中得被觀察得到且加以實現。在這次研究工作中,科大的研究人員改變了系統的參數,沿著特殊點(亦即非厄米系統中的奇異點)周圍建立了一個閉環路徑,發現了閉合路徑旋轉的方向(例如順時針或逆時針),能決定最終的量子狀態。該團隊的另一位負責人,科大物理學系李贊恒教授表示:「這種跟手性有關的特性﹕即圍繞奇異點、由方向決定的量子態轉化,可以是量子控制的一個重要組成部分。我們現正站立於控制非厄米量子系統的起始點。」

2019

新聞

科大物理學家助開創量子記憶體新紀錄 為實現量子電腦應用推進一步

香港科技大學(科大)及華南師範大學(華師)的研究團隊,創出光子量子記憶體新紀錄,為實現量子電腦應用推進一步。

正如傳統電腦中的記憶體,量子記憶體是量子電腦中不可或缺的組件。量子電腦是建基於量子力學規律的新一代數據處理器,不但能克服傳統電腦的限制,其強大計算能力更有望拓闊基本科學的界限,譬如協助研發新藥物、破解天文學謎思,或開發更準確的預測系統與優化計劃等。有別於傳統電腦的計算單位「比特」(bits),量子電腦以「量子比特」(qubits)進行計算,每個單位可同時並行處理0和1,原則上可較傳統電腦更快及能處理更複雜的運算。

光子量子記憶體可以儲存並讀取飛行單光子的量子態。但要製備高效能的量子記憶體,至今仍舊是一個重大的挑戰,因為這需要一個高效的光子-物質的量子接口。此外,由於單一光子的能量非常微弱,極容易被雜亂的背景光所蓋過。因此量子記憶體的效能長期被局限於百分之五十以下 - 低於可讓量子記憶體作實際應用的門檻數值。

如今,由科大物理學系及蒙民偉納米科技研究所杜勝望教授、科大博士畢業生及現任華師教授張善超、前科大博士後及現任華師教授顏輝、以及來自華師與南京大學的朱詩亮教授所帶領的研究團隊,首次突破瓶頸,將單光子量子記憶體的效能提升至85%以上、保真度超過99%。

團隊利用激光和磁場將數以億計的銣原子捕捉到一個毛髮狀的窄小空間之中,並將這些原子冷卻至接近絕對零度(約0.00001 K),從而創造了一個量子記憶體。團隊還巧妙地將單個光子與光學噪音區分開來。是次研究成果使量子電腦『大眾化』這夢想邁前一步。這種量子記憶體還可被用作量子網絡的中繼器,為新一代量子互聯網奠定基礎。