新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大歡迎深海一號攜蛟龍號首次訪港

在國家自然資源部大洋事務管理局(大洋局)的全力支持下,香港科技大學(科大)今天為中國科研考察船「深海一號」和「蛟龍號」首次訪港舉行歡迎儀式,慶祝「蛟龍號」載人潛水器於西太平洋完成首個由國家支持的國際深海科研考察航次。這個由科大參與領導的「數字化深海典型生境」大科學計劃,有多國科學家參與,旨在了解該海域的深海典型生態、物種多樣性及礦產資源,為聯合國「海洋科學促進可持續發展十年計劃」(海洋十年) 大科學計劃之一。

多名內地及香港官員、立法會議員、中小學生代表與不同界別人士,今早齊集尖沙咀海運碼頭, 迎接「深海一號」和「蛟龍號」抵港。香港特區政府政務司副司長卓永興、全國人大常委兼立法會議員李慧琼、科大校長葉玉如教授、中國銀行(香港)副總裁兼風險總監徐海峰、多名特區政府官員及立法會議員,與一眾來自內地的嘉賓,包括中國大洋事務管理局局長鄔長斌、副局長唐冬梅、國家深海基地管理中心的高級官員,一同出席由科大安排的歡迎儀式,並登船參觀及聽取科研人員匯報科研考察成果。

香港特區政府政務司副司長卓永興代表香港熱烈歡迎深海一號攜蛟龍號首次訪港,他說:「在香港特區各界積極準備迎接新中國成立75周年之際,這一次訪問不僅標誌著國家在載人深潛科考技術的重大進步,也充分體現了中央政府對香港海洋科研發展及生態保育的關心和支持。我希望香港社會各界好好把握是次機會,深入了解海洋科學的發展。我亦希望是次活動能夠啟發更多香港年青人投身於深海研究,及積極參與國際深海大科學計劃,為實踐海洋命運共同體、構建美好的地球家園貢獻力量。」

2023

新聞

「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」2023-24 香港科技大學所獲資助項目冠絕所有本地院校

由香港科技大學(科大)領導的三個研究項目,今日獲得研究資助局(研資局)2023/24年度「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」合共港幣1.67億元資助。科大亦在此兩項計劃中,成為獲資助項目最多的大學,而其中一個項目更獲得資助金額達港幣8,715萬元,為所有獲資助的單一研究項目中最高。

三個研究項目涵蓋大灣區氣候變化預測和緩解、滑坡風險管理以及規管香港的數碼資產的範疇。三個項目合共獲得研資局約港幣1.42億元的研究經費。

科大校長葉玉如教授向研究團隊表達祝賀,她說:「作為一所致力透過科研帶來創新而具影響力的解決方案以應對本地及全球挑戰的大學,科大多個項目獲得卓越學科領袖計劃及主題研究計劃的資助,彰顯我們在科研方面的出色表現。尤其令人感到振奮的是,其中兩個由大學領導而獲資助的項目將由科大和科大(廣州)兩校的研究人員共同參與及推動,這顯示出結合基礎和應用研究可以產生更佳的協同效應。我們將繼續憑藉科大的科研實力,進一步推動香港、整個地區以及全球的創新發展。」

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授亦表示欣喜,他說:「科大在兩個最高級別的研資局資助計劃中表現出色,證明我們的教授、研究人員和研究生都非常優秀,對做科研的熱誠和初心始終如一。他們投入了無數的時間和最大的努力,全程推動具影響力的卓越研究。 展望未來,我們將繼續提升科大的科研能力,並與全球的優秀研究人員協作,藉此再進一步推進香港的科研,解決一些最迫切的世界問題,並為改善世界作出重大貢獻。」

新聞

隱藏深海的熱浪對珊瑚礁構成威脅

2019年四月至五月,位於南太平洋中部法屬坡利尼西亞莫雷阿島一帶的珊瑚礁經歷了長時間且嚴重的高溫白化。由於該年並非厄爾尼諾年份,一般並不會出現這種情況,因此本事件令全球海洋科學界百思不解。

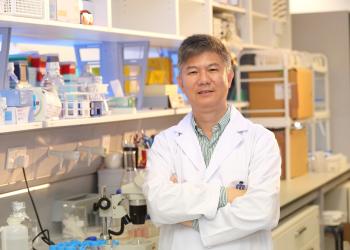

由香港科技大學海洋科學系艾力克斯・懷亞特(Alex Wyatt)助理教授領銜的國際團隊對這宗不尋常的珊瑚白化事件展開了調查。 研究人員發現,這次災難與反氣旋渦流的通過有關。該渦流使該區域海平面升高,並使溫度較高的海水集中在珊瑚礁上,進而導致海洋熱浪大規模地隱藏在水面之下。 團隊的研究成果最近於《自然通訊》(Nature Communications)期刊上發表 。

過往關於珊瑚白化模式的研究,大多數仰賴於海水表面溫度的測量。以這種方法收集數據,並未能全面了解海洋溫度升高對海洋生態系統、乃至對熱帶珊瑚礁的威脅。雖然以衛星大範圍的海表溫度監測資料有其重要用途,卻不能協助科學界監測海面數米以下區域的熱能,亦無法探究在水表面之下,熱能變化如何影響生態群聚。

2022

新聞

科大研究人員發現南海存在三層交替旋轉運動的「熱點」源

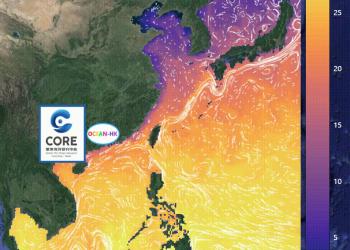

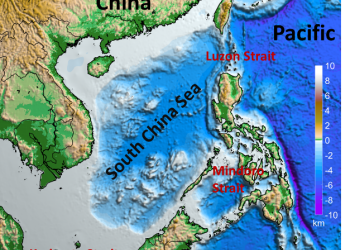

香港科技大學(科大)港澳海洋研究中心主任甘劍平教授研究團隊於中國南海進行海洋模擬試驗及觀測,透過地球流體動力學理論,揭秘了南海的海洋三維運動特徵。中國南海的複雜海洋環流系統決定了南海水體運動的能量轉化和物質運輸,對生物地質化學過程、碳收支、海洋生態環境健康、區域氣候變化,以及佔世界人口約22%的周邊國家和地區經濟社會的可持續發展至關重要。南海海環流本身及其動力的研究被認為是認知南海的基礎和靈魂。

在過去的幾十年,儘管全球對南海水流運動持續關注,但由於缺乏觀測資料和可靠的海洋模擬模型,及對南海環流背景上的複雜物理過程的認知,科學界對南海的三維水體運動仍然非常模糊,甚至存在誤解。

最近,科大海洋科學系講座教授甘劍平的團隊透過觀測、模擬及利用地球流體動力學理論證明了南海在表層、中層和底層分別存在的流動方向爲逆時針、順時針,和順時針方向的三層交替旋轉環流。研究也發現南海的三層旋轉環流是由「熱點」的陡峭海盆陸坡處的陸坡流組成,並非在整個海域均存在組織有序的運動結構。而陸坡流則受到季候風、黑潮入侵和獨特地形約束的共同作用,並被多尺度海洋環流過程不斷改變和調節。研究首次論述了南海環流的三維結構和物理機制,釐清了科學界一直以來對南海水體運動的誤解。基於此,甘教授團隊於早前建立了受觀測和理論驗證和約束的南海海洋環流和生物地質化學影像化WavyOcean模擬平台。甘教授說:「由於目前未能刻畫邊緣海環流的動力『熱點』,幾乎所有全球模式在同樣的時空解析度下,都無法準確模擬出南海的三層運動流結構及其相關物理過程。因此,有別於大洋環流,我們對受海底地形、海峽交換流、多尺度環流動力過程等多重強迫的全球邊緣海環流的認知和模擬比想像中更具挑戰。」。

2021

新聞

科大研究顯示珠江口水域矽藻數量上升 為未來有關紅潮/藻華影響的研究奠定重要基礎

一般而言,鄰近人口密集地區的水域較離岸或較高緯度地區的水質更容易被污染。然而,香港科技大學(科大)的研究人員發現,在過去近二十年間,一種常被當成水質指標、名為「矽藻 (Diatom)」的常見微藻,在珠江口水域這個堪稱世上最城市化的沿海地區之一,數量較另一種常見微藻「雙鞭毛藻 (Dinoflagellate)」上升接近一倍。

科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌領導的研究發現珠江口水域矽藻數量上升

一般來說,矽藻相對雙鞭毛藻的比例越高,則水質理應越好。不過,領導是次研究的科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌指出,由於團隊發現溫度及海水的營養成分也會影響藻類的數量,所以矽藻數量增加,並不一定代表珠江口水域的水質有所改善。

海藻,也稱為浮游植物,在海洋生態系統中擔當著非常重要的角色。因為它們不僅可以把二氧化碳轉化為有機物質及氧氣,也是大量海洋生物的食物來源。矽藻及雙鞭毛藻乃生長在香港水域的兩種主要海藻品種,佔全港海藻總量約八成。矽藻較常見於污染較輕微的水域,相比帶有毒性、甚至可以令魚類死亡或海水缺氧的雙鞭毛藻,它一直被視為是對海洋較有利的品種。海洋科學家一般透過比對矽藻及雙鞭毛藻的數量及比例,以了解海洋生態系統狀況。理論上,矽藻的比例較高,水質便會較佳。