新聞及香港科大故事

2023

香港科大故事

守護鯨豚 拯救海洋生命

西貢水域發現鯨魚蹤跡後,大批群眾出海觀鯨。(相片來源: 德哥/小紅書)

過去幾星期,一位稀客到訪香港水域 —— 一頭相信是「布氏鯨」的鯨魚在西貢出現,有片段更捕捉到牠張開巨口,用鯨鬚過濾食物的畫面,大批巿民因此爭相出海觀鯨,更引來海洋保育專家的關注,其中一位經常成為焦點的就是2010年科大生物學系畢業生鄭家泰(Taison)。

「我們懇請大家不要騷擾鯨魚。」Taison在面對傳媒訪問時總是不厭其煩地重複這個重要信息。這位海洋生物學家兼香港海豚保育學會 (HKDCS) 會長,認為鯨魚的出沒大大提高了公眾對巨型水底生物受海洋污染威脅的認知。「在社交媒體上,有很多人發文呼籲大家切勿靠近鯨魚,令人欣慰。」作為一位從事保育海豚工作多年的專家,Taison認為輿論態度出現如此大的轉變,反映出普羅大眾逐漸意識到人類破壞海洋生物的嚴重性。

由生物系學生到海洋保衛者

新聞

隱藏深海的熱浪對珊瑚礁構成威脅

2019年四月至五月,位於南太平洋中部法屬坡利尼西亞莫雷阿島一帶的珊瑚礁經歷了長時間且嚴重的高溫白化。由於該年並非厄爾尼諾年份,一般並不會出現這種情況,因此本事件令全球海洋科學界百思不解。

由香港科技大學海洋科學系艾力克斯・懷亞特(Alex Wyatt)助理教授領銜的國際團隊對這宗不尋常的珊瑚白化事件展開了調查。 研究人員發現,這次災難與反氣旋渦流的通過有關。該渦流使該區域海平面升高,並使溫度較高的海水集中在珊瑚礁上,進而導致海洋熱浪大規模地隱藏在水面之下。 團隊的研究成果最近於《自然通訊》(Nature Communications)期刊上發表 。

過往關於珊瑚白化模式的研究,大多數仰賴於海水表面溫度的測量。以這種方法收集數據,並未能全面了解海洋溫度升高對海洋生態系統、乃至對熱帶珊瑚礁的威脅。雖然以衛星大範圍的海表溫度監測資料有其重要用途,卻不能協助科學界監測海面數米以下區域的熱能,亦無法探究在水表面之下,熱能變化如何影響生態群聚。

2021

新聞

科大與浸大研究團隊聯手破解深海帽貝群體連通性

香港科技大學(科大)與香港浸會大學(浸大)的研究人員合作,首次破解一種廣泛分佈於西北太平洋深海熱泉(hydrothermal vent) 與冷泉區(hydrocarbon seep)的深海帽貝的種群歷史、遺傳結構,以及群體連通性。這項研究不僅有助我們了解深海生物在棲息地、地形,與洋流互相影響下的遷徙規律、分佈歷史,以及當代基因流,更可為保育海洋生物多樣性及制定環境管理策略提供重要科學依據。

20世紀70年代末至80年代初深海熱泉與冷泉區的相繼發現,極大地改變了人類對地球上生命進化過程的認知。與主要由光合作用驅動的陸地及淺海生態系統不同,深海熱泉與冷泉這種黑暗、高壓,並經常伴有高濃度有毒物質的生態環境則主要由化能合成作用驅動。它們廣泛分佈於地殼運動活躍區,並孕育了多樣生命,形成了宛若深海「荒漠」裡的「生命綠洲」。然而,隨著日趨深入的海洋考察及研究,科學家發現一些物種在深海熱泉與冷泉區均有分佈,而當中更是相距數百至數千公里。這些發現不禁引人深思:這些深海生物如何實現基因交流?不同生物群落之間是否存在遺傳差異?

為了深入探討這些科學問題,科大海洋科學系講座教授暨系主任錢培元與浸大生物系教授邱建文率領本港團隊,並連同中國海洋大學及日本國立研究開發法人海洋研究開發機構的海洋生物學家,運用群體遺傳學分析與物理洋流模型,系統地研究了一種廣泛分佈於西北太平洋熱泉與冷泉區的深海帽貝的種群歷史、遺傳結構,以及群體連通性。

通過群體遺傳學分析,研究團隊首次揭示深海帽貝在西北太平洋分為四個亞群,包括一個深海熱泉亞群與三個冷泉亞群。研究人員進行種群歷史分析,進一步推衍出深海帽貝這四個亞群形成的歷史過程:最初深海帽貝分為兩個冷泉亞群分支,並分別棲息於較淺水的黑島海丘(Kuroshima Knoll)冷泉區及較深水的冷泉區域。少數屬於黑島海丘冷泉區的帽貝幼體後來隨著太平洋洋流「黑潮」(Kuroshio Current) 的歷史遷移而進入沖繩海槽,牠們逐漸適應沖繩海槽熱泉區的環境,並形成熱泉亞群;而分佈於較深水的南海蛟龍海脊冷泉區與相模灣冷泉區,則逐步分化為兩個較深水亞群分支。該遺傳分化可能與呂宋海峽的地理阻隔及南海蛟龍冷泉區近兩千年來的甲烷通量下降有關。

新聞

科大研究顯示珠江口水域矽藻數量上升 為未來有關紅潮/藻華影響的研究奠定重要基礎

一般而言,鄰近人口密集地區的水域較離岸或較高緯度地區的水質更容易被污染。然而,香港科技大學(科大)的研究人員發現,在過去近二十年間,一種常被當成水質指標、名為「矽藻 (Diatom)」的常見微藻,在珠江口水域這個堪稱世上最城市化的沿海地區之一,數量較另一種常見微藻「雙鞭毛藻 (Dinoflagellate)」上升接近一倍。

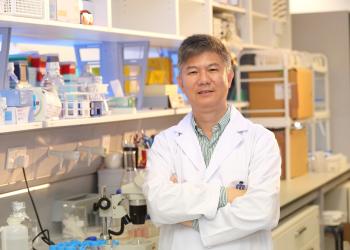

科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌領導的研究發現珠江口水域矽藻數量上升

一般來說,矽藻相對雙鞭毛藻的比例越高,則水質理應越好。不過,領導是次研究的科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌指出,由於團隊發現溫度及海水的營養成分也會影響藻類的數量,所以矽藻數量增加,並不一定代表珠江口水域的水質有所改善。

海藻,也稱為浮游植物,在海洋生態系統中擔當著非常重要的角色。因為它們不僅可以把二氧化碳轉化為有機物質及氧氣,也是大量海洋生物的食物來源。矽藻及雙鞭毛藻乃生長在香港水域的兩種主要海藻品種,佔全港海藻總量約八成。矽藻較常見於污染較輕微的水域,相比帶有毒性、甚至可以令魚類死亡或海水缺氧的雙鞭毛藻,它一直被視為是對海洋較有利的品種。海洋科學家一般透過比對矽藻及雙鞭毛藻的數量及比例,以了解海洋生態系統狀況。理論上,矽藻的比例較高,水質便會較佳。

2020

新聞

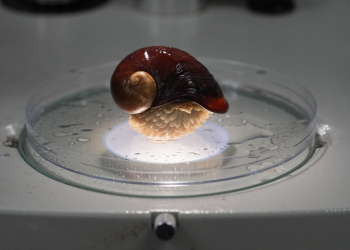

科大研究團隊首次解開「海洋穿山甲」基因密碼

香港科技大學(科大)的研究人員首次破解「海洋穿山甲」鱗足螺的基因組。鱗足螺是一種稀有的海螺,牠們生活於被科學家認為是「生命之源」的極端棲息地 — 深海海底熱泉(hydrothermal vent)。破解這種獨特生物的基因密碼,不但有助揭示生命在數十億萬年前是如何誕生及演變,亦為進一步探索這些古老生物的潛力提供基礎。

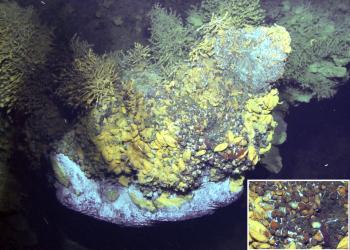

海底熱泉 (圖片來源﹕JAMSTEC)

深海海底熱泉無論是溫度、水壓以至酸性皆非常高,且含氧量低,與史前的極端環境相似,但依然孕育了多樣生命,當中不少於生物醫學或其他範疇均具有極大潛力。作為其中一種可以適應如此極端環境的生物,鱗足螺比起其他海底熱泉中的住客,更受海洋科學家的關注。