新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大推出開創性「Major + X」課程 培育具備人工智能與可持續發展專長的新一代人才

為支持香港發展成為全球人工智能樞紐,並配合國家「十五五」規劃中「人工智能+」戰略,香港科技大學(科大)推出突破性的「Major + X」課程體系,這個創新學術框架讓學生能夠將主修專業與人工智能、可持續發展等前沿領域相結合,為國家推動科技革命與產業升級培育關鍵人才。目前,這一創新課程已為超過1,300名學生裝備了應對未來挑戰的跨領域專業能力。科大一直引領跨學科教育與研究的發展,早在2008年便率先成立跨學科課程事務處,並於2023年升格為「跨學科學院」,配合於2021/22學年推出創新的「Major + X」延伸主修課程。該課程讓學生在核心主修之外,能夠結合人工智能、可持續發展等前沿領域的專長。除了人工智能、數字媒體與創意藝術等選項外,可持續發展亦是熱門方向,旨在讓學生深入理解其在推動長遠經濟、環境與社會福祉中的關鍵作用。學生將學習把環境、社會及管治原則應用於不同領域,例如開發綠色金融模型、設計低碳工程方案,或制定符合社會責任的商業策略。此課程設計讓學生能建立獨特的學術組合,在主修領域之外,還能掌握另一專業領域的知識。舉例來說,學生可選擇「工程學+人工智能」,參與智慧城市基礎建設;或修讀「商科+可持續發展」,裝備自己投身環境、社會和企業管治(ESG)相關工作。這種靈活的學習模式,讓學生能根據個人志趣選擇未來發展方向,掌握人工智能與可持續發展等關鍵知識,以應對行業的未來變革。

2024

Stories

無言之音:從認知科學「聆聽」思維深處

大家日常與同事、朋友、家人甚或陌生人對話時,會否覺得難以看透對方心思?對認知科學家而言,即使對方自身也不為意的舉動,也可以提供蛛絲馬跡,用以解讀其思想和行為——蕭惠文教授正是研究這種「讀心術」的科學家。她最近通過香港科技大學(科大)「30周年策略招聘計劃」,加入人文社會科學學院。

蕭教授對解讀心理充滿熱誠,她解釋道:「認知科學是跨領域的學科,融合人工智能、神經科學、心理學及語言學等專業範疇,讓我們可從多角度去深入解讀人們的思維。」

一個計算機科學家邂逅心理學

認知科學可透過電腦運算方式,解讀複雜的人類思維。蕭教授運用計算機科學與心理學的跨領域專業知識,開創以隱馬可夫模型(Hidden Markov Models)分析人們的眼睛移動軌跡。她運用此統計學方法,量化個人的眼動模式,並找出各人差異,是運用眼球追蹤數據研究認知的先驅。

她指出:「眼球追蹤數據可揭示人類思維的奧秘。舉例說,我們可以藉此分析學生的閱讀模式,協助老師評估學生的閱讀能力和發展歷程。」

蕭教授踏上跨學科旅程至今逾二十載,仍然深深陶醉於人工智能的變革力量。在加拿大攻讀計算機科學碩士期間,她偶然讀到一篇關於人工智能如何模仿人類處理英文句子的文章。她憶述:「我一向喜歡以人為本的課題,而人工智能與人類認知的互動更激發了我對心理學的熱誠。」

之後,蕭教授懷着這股學習衝勁負笈英國,在愛丁堡大學取得信息學博士學位,並將人工智能的專業知識應用到數據分析和認知科學上,為日後的眼球追蹤研究打下堅實基礎。

新聞

科大成立香港首個藝術與機器創造力學部 融合科技與人文培育創意產業人才

香港科技大學(科大)今日宣佈成立香港首個藝術與機器創造力學部(學部)。作為一個促進科技與藝術融合的跨學科中心,新學部將推出媲美麻省理工學院著名媒體實驗室等知名學府的研究生課程,致力培育能在藝術創作過程中活用人工智能(AI)和機器學習等尖端技術的藝術科技人才。近年來,藝術科技逐漸成為全球文化領域的焦點,對人才的需求與日俱增,尤其是在新興藝術創作、數碼資產、人機互動、區塊鏈和藝術交易等領域。雖然很多本地的藝術課程都具有科技元素,但藝術與機器創造力學部推出的研究生課程將會是香港首個聚焦於人類與機器之間協同創作和創新的課程。藝術與機器創造力學部正與十多間全球、國內及本地知名的業界領袖及學術機構探討建立合作夥伴關係,包括華為、索尼娛樂、騰訊、美國巴德學院、北京電影學院、中央音樂學院、英國皇家藝術學院及香港演藝學院1。這些合作將集中於課程發展、研究合作,以及為科大學生提供行業經驗。新學部預計於 2025 年 9 月迎接首批學生。學部計劃將於2025-26新學年提供四個研究生課程,涵蓋四大重點領域包括:機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。 其中,兩個授課式課程,包括文學碩士 (MA) 和藝術碩士(MFA),旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑,培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。而另外兩個研究式課程 ,包括哲學碩士 (MPhil) 和哲學博士 (PhD),將著重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。此外,新學部亦會為有意發掘自己創意潛能的本科生提供藝術與機器創意的核心課程,同時亦會為修讀數碼媒體及創意藝術延伸主修(Major +X)的本科生推出更多選修課程。

Stories

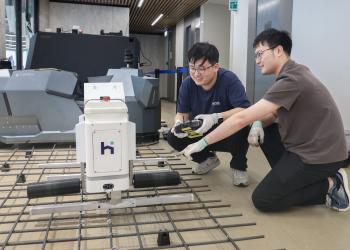

從科大邁向大灣區:紮鐵機械人的知識轉移之旅

今年四月,科大在第49屆日內瓦國際發明展中,有四個項目贏得了評審團嘉許金獎,其中之一是紮鐵機械人項目。此發明品由哲學碩士生李昊臻帶領團隊,在香港智能建造研發中心副主任梁浩博博士的指導下,共同研發而成。而科大亦在本屆發明展中再創高峰,共有多達36個研發項目奪得不同殊榮,成績彪炳。

單看外表,這部紮鐵機械人的設計簡潔俐落,不似科幻巨作中所見的機械人一般引人注目。然而,它卻是科大研究員與大灣區建造業界同心協作的成果。他們的抱負遠大,期望實踐建造工序自動化,從而提升工作效率。

科大跨學科學院一向以其跨學科自選課程見稱,現正修讀此課程最後一年的昊臻也是從中獲得靈感,繼而帶領紮鐵機械人研究項目。他的專攻範疇為智能建造與機械人,透過靈活的課程結構,不但可以活用大學的豐富學習資源,更獲得國際知名的機械人學學者、科大電子及計算機工程學系李澤湘教授的指導。

創業夢想 萌芽結果

2023

新聞

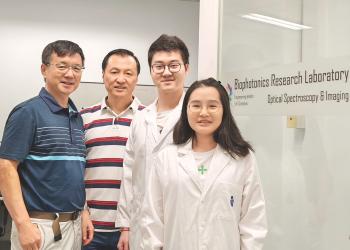

科大研究團隊研發創新顯微鏡平台 揭示骨骼肌再生中的複雜動態過程

香港科技大學(科大)的研究團隊開發出一個由雙鐳射非線性光學顯微鏡構成的先進平台,以研究肌衛星細胞在肌肉再生過程中的動態。透過這項突破性技術,團隊發現了肌衛星細胞在肌肉修復中的新行為機制,有助進一步推動研發針對肌肉相關疾病的標靶治療策略。

骨骼肌的再生過程依賴肌衛星細胞與各種細胞成分之間的複雜協作。當肌肉受傷時,隨著肌衛星細胞的激活,髓系細胞會遷移到傷口處。以往有研究已發現在肌肉微環境中靜止肌衛星細胞的形態異質性,這些細胞透過建立特異的細胞黏附和空間排列,以維持其靜止狀態。然而,由於缺乏適合的活體動物成像技術,研究人員難以分析肌衛星細胞與髓系細胞之間的相互作用。

近日,科大電子及計算機工程學系教授瞿佳男的團隊開展跨學科合作,研發出一個雙鐳射多模式非線性光學顯微鏡平台,可對活體骨骼肌中各種細胞類型和結構進行高解析度成像,並由科大生命科學部教授鄔振國的團隊提供肌肉生物學和再生過程方面的專業知識。利用這項創新成像技術,他們的聯合研究為控制肌肉再生的複雜過程提出新見解。當中有趣的是,這項研究顛覆了普遍認為非肌源性細胞是激活肌衛星細胞的主要驅動因素的想法。團隊發現肌衛星細胞具備一種內在能力,可以在不依賴非肌源性細胞外部信號的情況下,感知和回應再生信號。

研究亦分析了髓系細胞,尤其是巨噬細胞,在調節肌衛星細胞行為中的作用。團隊發現巨噬細胞對肌衛星細胞的激活並非必需,不過在肌肉再生過程中,巨噬細胞為肌衛星細胞的增殖和分化發揮關鍵作用。巨噬細胞的減少導致再生過程中肌衛星細胞分裂受損和肌肉纖維化增加,顯示它們在促進有效肌肉再生方面具有階段依賴性的作用。

此外,研究探討了非肌源性細胞與肌衛星細胞之間的即時相互作用。這兩種細胞類型之間的持續物理接觸對於肌衛星細胞的激活或細胞分裂並非必要,反而是非肌肉細胞的旁分泌信號似乎能調節肌衛星細胞的增殖,這反映了非肌肉細胞分泌因子在協調肌衛星細胞再生過程中的重要作用。

瞿教授表示:「利用先進的成像技術,這項研究為肌肉再生中複雜的細胞相互作用提供了全面的學術探討,揭示肌衛星細胞行為的新方向。我們的研究結果有助了解肌肉再生過程中的複雜動態,對未來研發肌肉相關疾病的標靶治療策略具有重大意義。」

新聞

科大設立跨學科學院 提升跨學科教育與研究

香港科技大學(科大)為進一步提升其跨學科研究與教學能力,正式把大學跨學科課程事務處升格為跨學科學院(學院)。新學院將配合社會需要,靈活推出嶄新的教學課程,以及推動包括藝術科技和生物設計等新興領域的跨學科研究。作為一所研究型大學,科大全力支持香港成爲國際創科樞紐,而發展跨學科人才乃實現這個目標的關鍵因素。爲吸引、培養並挽留這些人才,科大特別成立跨學科學院,以加強支援大學於六大研究領域1延聘跨學科教員的舉措,並培育能應對當前社會多樣而複雜議題的學生。新學院不僅在聘請新興領域跨學科教員方面擁有更大的靈活度,亦將於現時11個本科及研究生跨學科課程之外,推出一個全新的科技創新碩士課程,以及拓展現有的學術計劃,進一步加強不同學院之間的融合交流。科大校長葉玉如教授表示:「面對全球人口老化及氣候變化等迫切議題,傳統的單一學科已不足以應對,需要透過融合不同學術範疇、取長補短來解決,跨學科的方式於教育和科研領域中亦因而顯得日趨重要。是次跨學科課程事務處升格為跨學科學院,展現了我們為協助香港成爲國際創科中心而致力培育跨學科人才的決心,同時也是科大踏上HKUST 3.0進程的重要里程碑,以邁向成為學習、探索和創新方面的卓越大學的目標進發。」科大首席副校長郭毅可教授表示:「除了推進跨學科課程及研究,學院亦會作為一個學術樞紐,以靈活的政策來增強跨學科研究的影響力,以實現科大的目標,包括在新興領域聘請英才、支持跨校園計劃以增強與港科大(廣州)的合作等。」科大跨學科學院院長屈華民教授表示:「跨學科學院將優化及拓展現時的重點項目如環境及可持續發展、公共政策及綜合系統設計。同時,學院將進一步探索新興領域的嶄新教學方法及科研計劃,如人工智能教育應用、元宇宙、藝術科技、生物設計及跨學科科學計算等。我非常高興見證我們的世界級教員和頂尖學生,為了更好的未來而努力創新、造福社會。」跨學科學院正籌備推出的科技創新碩士課程,將由科大電子與計算機工程學系教授,培育了五間獨角獸以及眾多初創公司的傳奇企業教育家李澤湘教授設計。課程旨在培育一批工程科技知識與市場營銷技巧兼備的專業人才,以推動技術轉移及研究成果落地。