新聞及香港科大故事

2020

新聞

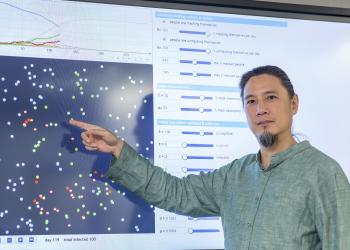

科大共同領導研究:隨社交距離限制放寬 全民戴口罩防止第二波新冠肺炎疫情爆發具迫切性

正當全球政府計劃逐步解除因新型冠狀病毒肺炎而實施、導致日常生活受到影響的「封城」或社交距離限制措施,一個由香港科技大學(科大)計算機科學家共同領導的跨學科研究最近發現,全民戴口罩是具迫切性的非藥物解決方案,可以在沒有任何有效疫苗或治療方法面世之前遏止新冠肺炎傳播或防止第二波疫情爆發。

由計算機科學系吳德愷教授共同領導的團隊,建立了兩個理論性數學模型預測隨時間推移,人民戴口罩對疫情的影響。第一個模型運用了標準流行病學SEIR模型1推算全民戴口罩的效果。第二個模型是由人工智能啟發的行為者基礎模型,清晰地模擬因為在物理空間中移動的個體之間的接觸而發生的感染。研究團隊亦考慮到口罩的有效過濾程度不同,發現民眾即使只使用廉價、十分容易購置的非醫用口罩,或僅具有70%有效過濾程的自製口罩,模擬結果仍然相同。此結果是一個重要因素,因為一些個別地區必須為醫護人員保留醫用口罩。

團隊的模擬結果顯示如果在首輪疫情爆發大約50天後及解除「封城」措施之前,絕大多數(80-90%)的公眾都佩戴口罩,新的新冠肺炎感染數字可顯著下降,避免第二波爆發。不過,如果沒有全民戴口罩(例如,只有一半的人口使用口罩)或者如果遲了推行全民戴口罩(例如推遲到首輪疫情爆發後第75天才進行),要顯著減緩的病毒傳播就變得不可能。

2019

新聞

Germaphobia Doesn't Wash Healthwise (只提供英文版本)

A recent Consumer Council survey has found that only two out of eight tested anti-bacterial handwash products can live up to their claims of having 99.9 percent efficacy in killing germs, sparking worries amongst the public.

Advertisements often imply that bacteria in homes are harmful and must be eliminated by using any antibacterial or antimicrobial products available.

However, Boston University's School of Public Health suggests only about 5 percent of bacterial species are disease-causing, in other words pathogenic.

In fact, the pursuit of a germ-free environment is futile.

Some bacteria are just impossible to eliminate with chemicals in the cleansing agents, or at the concentrations level of the chemicals we are commonly using.

Even the so-called 99.9 percent efficacy must rely on perfect usage of the product.

新聞

Let's Get Going on Road to Cleaner Air (只提供英文版本)

Air pollution is a major environmental and health concern in Hong Kong and the largest environmental health risk, according to the World Health Organization, tying it to seven million premature deaths globally in 2016. Yet many of us accept it as part of city living.

In a bid to help city dwellers take their health into their own hands, HKUST's Institute for the Environment recently launched a game-changing mobile app that lets users monitor air quality to reduce their exposure to air pollution.

Titled PRAISE-HK (Personalized Real-time Air-quality Informatics System for Exposure), the app provides real-time air quality and health risk information and forecasts, down to the street you are at, up to two days in advance, helping Hongkongers live a smarter and healthier life.

One of the world-leading technologies behind the app is our dynamic transport modeling.

新聞

科大共同研發延緩受損神經退化新機制

由香港科技大學(科大)、中國科學院(中科院)及暨南大學組成的研究團隊,最近發現一個可延緩受損神經退化的新機制,為治療神經損傷及神經退行性病變如柏金森症、肌萎縮性脊髓側索硬化症(俗稱漸凍人症)等帶來新希望。

軸突是神經元/神經細胞延伸出的細長突起,負責傳導訊息予肌肉及其他神經細胞。一直以來,神經元之間長度達數米的神經可如何維持其完整性,是神經科學中的重要問題之一。 一旦軸突不能維持完整,將導致軸突死亡與神經退化,這種情況非常類似如本次研究所針對的神經受損而引起的瓦勒氏變性。多年來,NMNAT相關通路是已知唯一能抑制瓦勒氏變性導致的受損神經退化的機制。

然而,是次由科大生命科學部鄭氏理學副教授劉凱教授、中科院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心方燕姍教授,以及暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院李昂教授合作的研究,發現了一個全新的可延緩受損神經退化的蛋白Vps4。該研究成果已於科學雜誌《Science Advances》上發表。

團隊通過對果蠅的基因篩查及其後在老鼠上的驗證,發現上調Vps4的表達量,於離體細胞實驗或老鼠在體實驗都能有效延緩受損神經退化,在體實驗可達3天。這一發現對理解軸突完整性的調節及神經退化分子機制方面是一個重大突破。

此外,與NMNAT機制不同的是,Vps4還具有調節自噬功能— 即一個清除受損蛋白質和細胞器以對抗損傷及衰老對神經退化所構成的負面影響的機制。因此缺失Vps4將引發自噬功能障礙,並導致日後的軸突退化。

劉教授表示:「抑制損傷後軸突內Vps4快速降解是未來研究的一個重要方向,我們期望能探索到更強的神經保護效能。此外,我們認為,將Vps4和NMNAT兩個獨立機制聯合起來使用,或能為治療神經退化提供一個新策略。」

劉教授是神經軸突再生方面的專家。受惠於中央去年允許國家科研資金「過河」的新政,劉教授得以拓展研究領域到抑制神經退化方面,至取得是次跨院校科研合作的成果。

新聞

科大聯合香港盤古生物製藥公司研發肺病新藥物

歸功於香港科技大學(科大)研究人員重要的轉化科學工作和早期發現

將此成功合作模式繼續用於研發細胞外tRNA合成酶創新藥物的重大機遇

美國聖地亞哥和香港 – 2019年1月17日 – aTyr Pharma公司(納斯達克股票代碼:LIFE)是一家生物製藥公司,致力於新型免疫途徑基礎上發現和開發創新藥物。今天發佈其香港子公司 – 盤古生物製藥(盤古)和香港科技大學(科大)合作研發了aTyr Pharma的主要臨床候選藥物ATYR1923,目前正在開展肺結節病患者的1b / 2a期臨床試驗。在聯合新聞發布會上,aTyr Pharma公司管理層與科大發佈雙方研究人員開創性基礎和轉化研究結果,即發現tRNA合成酶的細胞外訊號功能。

科大研究人員在盤古支持下,發現了組氨酰tRNA合成酶(HARS)的剪接變體。這變體從全長tRNA合成酶中釋放出較小的、具有生物活性的免疫調節(iMod)結構域,並已被證明能調節免疫系統功能。ATYR1923是融合蛋白,由iMod結構域與人抗體的恆定區融合而成。到目前為止,科大研究團隊已發現200多種已具專利的新型tRNA合成酶蛋白,並發表了六篇科研論文,在國際知名的同行評審科學期刊上詳細表述了他們的研究成果。

aTyr Pharma公司總裁兼首席執行官兼董事Sanjay Shukla博士說:「我們正致力推動我們的主要候選藥物ATYR1923通過臨床開發,以用於治療肺結節病的患者。肺結節病是一種纖維化肺病,沒有已知的治愈方法。而全球患者人數日增,令治療益發迫切。我們非常感謝科大科研人員所作出的努力,使這個重大的里程碑成為可能。」

科大生命科學部講座教授、嘉里理學教授兼盤古合作項目統籌張明傑教授說:「盤古與科大的合作持續產出重大研發成果,證明香港的科學轉化和早期藥物研發的卓越能力,能在開發改變生命的新療法方面,發揮重要作用。」

新聞

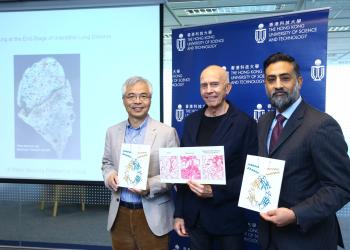

新研究中心成立助腦退化患者

香港科技大學(科大)與哈佛大學醫學院的教學醫院波士頓兒童醫院(哈佛)、史丹福大學醫學院的保羅·F·格倫衰老生物學中心(史丹福)及倫敦大學學院(UCL)今日簽署具有里程碑意義的合作備忘錄,就前沿轉化神經科學研究展開合作。香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士、科大校董會主席廖長城先生、科大校長史維教授、創新及科技局局長楊偉雄先生,以及外交代表包括英國駐港總領事賀恩德先生等親臨見證簽署儀式。

這份合作備忘錄標誌著四大知名院校邁向重要戰略性合作的第一步,共同展開前沿創新的轉化神經科學研究。四所院校決定成立「神經退行性疾病研究中心」(中心),並聯合申請Health@InnoHK創新平台項目。中心將為科大、哈佛、史丹福和UCL的科學家構建一個協同創新平台,整合各方優勢,開展跨學科的、具重大社會影響的研究。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士表示﹕「是次合作匯聚四所全球三大洲最頂尖的大學,在共同促進香港醫學研究上立下一個重要的里程碑。我希望四所院校能結合其科學家及研究人員的專業知識與熱誠,為神經退化性疾病的診治帶來重大進展。」

科大校董會主席廖長城先生對特區政府大力推動科研的決心表示感謝,他說:「政府投入大量資金和精力,為香港的創科發展營造有利環境。作為一所世界級的研究型大學,科大很榮幸、亦有責任為頂尖的科研人員搭建平台,為本港健康衛生領域作出貢獻。我期待中心在不久的將來能取得重大突破性成果。」

科大校長史維教授表示:「是次合作無疑將推動神經退行性疾病機制及其診療方法的研究,這對於我們應對全球面臨的人口老齡化問題至關重要。」

中心將主要集中研究阿爾茲海默症﹕一種最常見的神經退化性疾病,是導致老年人死亡的十大原因之一。這種不治之症正影響全球近4700萬人口。現時全球面臨人口老化危機,預期患者數量未來將急速增加,至2050年將達1.3億。阿爾茲海默症不但對患者及其家人帶來沉重的經濟和精神負擔,而且對醫護成本及生產力亦構成重大壓力,給社會經濟帶來嚴重損失。香港作為全球最長壽的地區之一,預計至2050年有39%的人口將達65歲或以上,也必將面臨阿爾茲海默症帶來的衝擊。

2018

新聞

科大與基督教靈實協會展開研究合作

香港科技大學(科大)與基督教靈實協會(靈實)於今日簽署合作備忘錄,共同發展新科技以提高長者及護理人員的生活質素。

是次合作是通過結合科大的科研實力與靈實在長者護理及服務的豐富經驗,研製並應用「樂齡科技」,以應對人口老化所帶來的挑戰。這次合作亦會協助解決本地樂齡科技界別發展所面對的主要困難,加強大學、研究機構、非政府組織和政府部門之間的合作,完善樂齡科技產品相關測試平台[1],促進香港創科發展。

在今次的合作中,科大將會特別為靈實服務的使用者設計方案及產品,改善長者及護老者的生活質素;而靈實亦為科大提供新技術測試平台。雙方現就七個項目進行商討,包括針對中國人口阿爾茲海默症遺傳風險因子的研究用於發展有效診療策略;基於3D實時臉部識別技術檢測心理及生理疾病;陪伴長者並實時監測其情緒狀況及壓力水平的「虛擬治療師」;園境空間對長者心理質素影響的量化研究;用於淨水殺菌及防止疾病傳播的小型脈衝電場殺菌裝置;自動化裝置用以優化靈實日常運作,包括送膳服務系統;以及用於後勤系統的自動導航輪椅及車輛。

新聞

香港科技大學研究人員發現基因突變機制 為致命腦癌患者帶來新治療線索

由香港科技大學(科大)與北京天壇醫院組成的研究團隊,近日發現一種罕見的致命腦癌「繼發性膠質母細胞瘤(sGBM)」的突變機制,了解到該癌腫瘤是如何由嚴重性較低的腫瘤演變成致命的sGBM。這項突破性的發現為對化療無效的腦癌患者帶來新希望。

於醫院管理局每年錄得的200宗惡性腦腫瘤新症當中,約四分一為「低級別神經膠質瘤(LGG)腫瘤」。這些生長於脊柱或大腦神經細胞附近的異變細胞,最終會演化成今日所知、惡性腦腫瘤中最「毒」的sGBM。雖然sGBM可經手術切除或透過口服化療藥物替莫唑胺(TMZ)治療,但絕大部分都會再出現突變,使患者病情復發,死亡率接近百分之一百。由LGG腫瘤演變成sGBM腫瘤的基因特徵和進化機制一直未明。

如今,由科大生命科學部兼化學及生物工程學系助理教授王吉光領導的研究團隊,發現MET基因中 METex14這一節,乃引致上述腫瘤進化過程的一大「罪魁禍首」。團隊以特別設計的運算模型,分析並整合188個sGBM病人的基因組數據,當中包括由中國內地及南韓病人收集得來的新樣本,發現約14%的患者樣本於MET這個基因出現了突變。

科大的合作伙伴-北京市神經外科研究所兼北京天壇醫院江濤教授及其團隊,參考這個發現後,識別出一種名為PLB-1001的藥物分子,這個分子能滲透大腦用作防禦的「血腦屏障」(即一種在中樞神經系統中負責分離血液循環和細胞外液的生理結構)而直達腦內腫瘤。PLB-1001能標靶sGBM腫瘤,並追擊腫瘤進一步的突變,成效顯著。