新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大七研究項目獲「產學研1+計劃」資助 在本港高教界領跑

香港科技大學(科大)在創新科技署推出的「產學研1+計劃」(RAISe+)第二輪撥款中表現卓越,成為本地大學中獲批項目最多的院校,共有七個研究項目獲批資助。是次科大獲批的項目涵蓋健康與醫療科學、人工智能(AI)及機械人、先進製造和電機及電子工程等多個領域,充分展現科大在把科研成果轉化為實際應用的領導地位。

科大堅實科研基礎的明證

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授向所有成功獲批資助的科大團隊致以祝賀,他表示:「作為一所研究型大學,科大於深科技發展領域具有深厚的科研實力,我們十分榮幸在新一輪RAISe+資助中,成為獲撥款項目最多的大學,這是對科大卓越的研究及知識轉移能力方面的肯定,也體現我們對科研卓越和知識轉移的承諾。特區政府大力支持創新科技發展,激發學界更積極把科研成果轉化為對社會具影響力的技術,連同RAISe+在內,這些新的資源不僅可幫助學者從實驗室走向市場,也鼓勵更多科大成員進行跨領域協作,推動創新研究,開創造福社會的解決方案。」

各項獲批研究項目詳情(排名不分先後):

項目名稱

主要研究員

項目負責人

8英寸新型襯底上的3.3 kV高功率GaN器件

劉紀美教授

梁琥博士

人工智能協助開發靶向腺相關病毒載體(AAV)藥物遞送

朱丹青教授

新聞

港科大上海產教融合中心在上海徐匯正式開幕

為切實推進滬港合作,充分發揮香港科技大學(港科大)在「芯片、人工智能和生物醫藥」等學科方面的創新創業優勢,香港科技大學建立上海產教融合中心(以下簡稱「港科大上海中心」)。1月22日,由上海市徐匯區人民政府、港科大、上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司聯合主辦的港科大上海產教融合中心揭牌儀式在徐匯濱江西岸國際人工智能中心舉行。

港科大上海中心是港科大首個位於長三角的產學研基地,與大學在大灣區的多個產學研據點互補,完善總體發展戰略布局。港科大上海中心承擔「產教融合人才培養」和「創新孵化產業加速」兩大核心功能,將與上海市高校、企業合作打造人才培養、創新驅動和技術融合的國際化生態。

揭牌儀式期間,二十多家上海知名科創企業與港科大簽署合作協議,涵蓋信息科技、金融、生物醫藥、互聯網、製造業、媒體及旅遊業等領域,部分企業還將進駐中心。其中,在國家教育部、上海市政府以及臨港集團代表見證下,港科大、上海市徐匯區人民政府與上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司簽署了一份三方合作協議,希望通過港科大上海中心的成立,在教育、科研、創新創業、校友拓展及高等教育政策倡議等方面開展全面合作。

此外,港科大與上海四所頂尖學府,包括復旦大學上海醫學院、上海交通大學醫學院、同濟大學醫學院及上海科技大學達成醫學領域的戰略合作關係。港科大正在積極籌建香港第三所醫學院,本次與四所上海頂尖高校達成戰略合作關係,既加深了各方在醫學教育、聯合研究、人才培養及國際交流等方面的合作,還將在未來醫學前沿研究、臨床醫學的研究轉化、以及培育面向未來的醫學人才等方面形成合力。

2022

2021

2020

新聞

採中草藥精髓防腦退化於未然

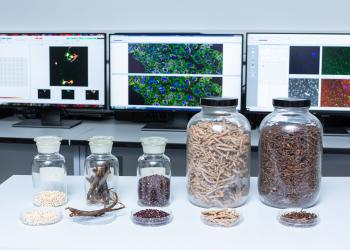

眼睜睜看著敬愛的姨媽因罹患阿茲海默症而性情大變,原本精神矍鑠的七旬長者漸漸變得思緒紊亂,身為神經科學家的葉翠芬博士深知此乃不治之症,說時亦難掩沮喪 。她說:「姨媽退休前是中學老師,頭腦敏銳,我小時候常常得她指導功課。可惜她現在記憶力退化,有時說起話來語無倫次、毫無條理。」葉翠芬博士矢志尋找腦退化治療之法,在世界知名的神經生物學家兼科大副校長(研究及發展)、晨興生命科學教授葉玉如教授指導下,於1993年起聯同科大生命科學部的傅潔瑜研究助理教授進行相關研究。這個鐵三角不久已開拓了新的研究方向,在向來由西方醫藥主導的範疇中另闢蹊徑。她說:「傳統中醫藥傳承了數千年知識與臨床經驗。科大珍藏大量中醫藥和腦神經科學文獻,葉玉如教授建議我們在研究時不妨加以善用。」事實上,於二千多年前成書的中國醫學典籍《黃帝內經》已有記述「健忘」之症,其徵狀與阿茲海默症極為相似。團隊選取了五十至一百種早已證明有「補腦活血」之效的中草藥接受測試,當中有些更屬於古方成份;然而,過程絕非一帆風順,為了尋找最具藥效的複方,她們不斷進行篩選和實驗,當中的挫折實是一言難盡。葉博士解釋:「只有在生物檢定中證實具有相關藥效的活性提取物,才會選用入藥。我們的研究涵蓋一百種中草藥,可以組合成無數的配方,意味著我們必須經歷無數次的失敗,才得出最有效提升記憶和學習能力的配方。」在團隊選取的中草藥裡,包含了巴戟天、甘草、川芎、紅景天這些較為人熟悉的成份,全都已證實有助增強突觸功能。突觸是神經元之間負責傳遞信息的細小接頭,有如電線將電力輸送到電器。當突觸退化,信息不能傳遞,便會導致腦部活動減弱,出現記憶受損或學習能力下降等阿茲海默症的早期徵狀。葉博士說:「這些徵狀或會潛伏長達二十年,預防勝於治療,及早增強腦力,一定比事後補救為佳。」 葉博士笑說,這項研究是父親給她的「功課」;本身為西醫的葉老先生,從前一向不用中醫藥。

新聞

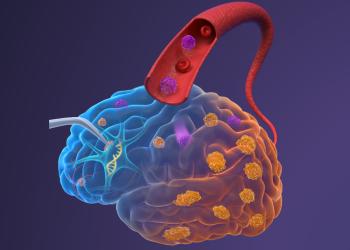

科大研究團隊破解重要的分子機制 為癌症藥物開拓新方向

香港科技大學(科大)的研究人員揭示了平面細胞極性(Planar cell polarity,下稱PCP)中,控制核心蛋白傳送的分子機制。平面細胞極性是人體內調節細胞生長及活動的一個重要過程;有關研究將對開發癌症新藥物提供有用線索。

承載Frizzled-6的運輸工具

PCP是一個對人體組織發展及器官運作起著關鍵作用的生物過程。PCP機制出錯,會導致人體出現神經系統失調、骨骼發育異常或先天性心臟病等。更壞的情況是,癌細胞可奪取並利用PCP這個機制,促使其生長及擴散。

為替癌症治療提供一個新方向,由科大理學院生命科學部助理教授郭玉松領導的團隊,近日揭示一種名為捲曲受體6(Frizzled-6)的PCP核心蛋白,從細胞中被傳送至細胞表面以調控PCP的路徑。了解到這個運送路徑,科學家便可研究堵截捲曲受體6的運送方法,從而關閉被癌細胞干預的PCP機制,以抑制癌細胞的擴散。

這個分子機制可以物流及運輸流程作比喻﹕正如剛出廠的製成品,新造好的PCP蛋白需要在細胞內一個名為內質網(endoplasmic reticulum)的「工場」中被摺疊、改良及包裝。然後,這些蛋白便會經由「COPII外殼蛋白聚合體」中所製造的運輸工具,傳送至細胞內被稱為「高基氏體」的分流站。在這個分流站,蛋白會再被安排登上另一個指定的運輸工具,然後被運送至細胞表面。蛋白到達這個目的地後,便會開始調節PCP的過程。