新聞及香港科大故事

2021

新聞

科大研究顯示珠江口水域矽藻數量上升 為未來有關紅潮/藻華影響的研究奠定重要基礎

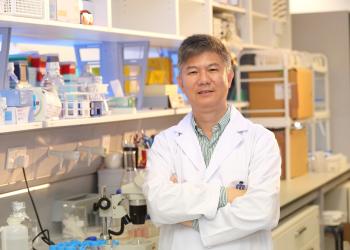

一般而言,鄰近人口密集地區的水域較離岸或較高緯度地區的水質更容易被污染。然而,香港科技大學(科大)的研究人員發現,在過去近二十年間,一種常被當成水質指標、名為「矽藻 (Diatom)」的常見微藻,在珠江口水域這個堪稱世上最城市化的沿海地區之一,數量較另一種常見微藻「雙鞭毛藻 (Dinoflagellate)」上升接近一倍。

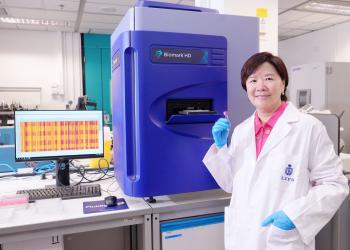

科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌領導的研究發現珠江口水域矽藻數量上升

一般來說,矽藻相對雙鞭毛藻的比例越高,則水質理應越好。不過,領導是次研究的科大海洋科學系副主任兼講座教授劉紅斌指出,由於團隊發現溫度及海水的營養成分也會影響藻類的數量,所以矽藻數量增加,並不一定代表珠江口水域的水質有所改善。

海藻,也稱為浮游植物,在海洋生態系統中擔當著非常重要的角色。因為它們不僅可以把二氧化碳轉化為有機物質及氧氣,也是大量海洋生物的食物來源。矽藻及雙鞭毛藻乃生長在香港水域的兩種主要海藻品種,佔全港海藻總量約八成。矽藻較常見於污染較輕微的水域,相比帶有毒性、甚至可以令魚類死亡或海水缺氧的雙鞭毛藻,它一直被視為是對海洋較有利的品種。海洋科學家一般透過比對矽藻及雙鞭毛藻的數量及比例,以了解海洋生態系統狀況。理論上,矽藻的比例較高,水質便會較佳。

新聞

香港科技大學與香港特區政府展開合作 解決大灣區臭氧污染問題

香港科技大學(科大)與香港特別行政區政府合作開展一個為期三年的開創性跨領域研究,從海、陸、空三方面監測空氣質素,為本港以及大灣區臭氧的形成和傳送路徑提供更深入的理解。

環境局局長黃錦星先生(右六)、科大校長史維教授(右五)、科大環境及可持續發展部副教授寧治(右四)及其他來自環保署和飛行服務隊等團隊成員。

是次合作為大型科研計劃「大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究」的一部分。該計劃由廣東省政府、香港特區政府和澳門特區政府聯合推出,旨在研究臭氧對整個區域所造成的空氣質素問題。

空氣污染乃世界上最大的環境健康威脅,每年導致全球700萬人早逝1。香港政府環境保護署(環保署) 今年推出「香港清新空氣藍圖2035」,以進一步改善本港和區內的空氣質素,並協助本港於2050年達至碳中和。儘管當局近年在控制影響健康的空氣污染物﹕例如懸浮粒子、二氧化硫及二氧化氮方面取得重大進展,但構成光化學煙霧的主要成分臭氧濃度卻依然呈上升趨勢。

新聞

科大及理大研究人員開發體外囊泡重組實驗 為研究蛋白分泌轉運途徑的分子機制提供新見解

香港科技大學(科大)及香港理工大學(理大)研究人員開發了體外囊泡重組實驗,並通過結合該實驗途徑及定量質譜分析,發現了囊泡中受特定因子調控被裝入囊泡的特定貨物蛋白,和介導囊泡運輸的新的調控蛋白。該研究成果及實驗途徑,為進一步揭示分泌途徑相關的分子機制提供了重要的新工具。

真核細胞的分泌轉運途徑是一個非常重要的過程。人體內的很多生長因子,荷爾蒙以及其他重要的因子都是通過分泌轉運途徑從細胞中分泌出來,從而履行它們的生理功能。另外很多新合成的蛋白必須通過分泌轉運途徑以被運輸到特定的亞細胞目標位點才能行使其功能。在分泌轉運途徑中承載貨物蛋白的運輸工具是運輸囊泡。就像日常生活中的物流及運輸服務,貨物蛋白是否能夠被運輸到正確的靶向位點,關鍵在於這些貨物蛋白是否被準確分選到特定的運輸囊泡中。若貨物蛋白分選功能缺失,會導致細胞極性建立、免疫功能以及其他生理功能缺陷。

在分泌途徑中,調控蛋白質分選的關鍵參與者包括Arf家族蛋白和貨物適配蛋白(cargo adaptor)。 Arf家族蛋白有20多個成員並且分別定位在特定的亞細胞位點。它們在結合GDP的不活躍狀態和結合GTP的活躍狀態之間循環。結合GTP的Arf 蛋白將胞質中各種貨物適配蛋白招募到細胞膜或特定細胞器的膜上,一旦被招募到膜上,這些貨物適配蛋白就會識別貨物蛋白上的分選信號序列,將貨物蛋白包裝進入囊泡,實現蛋白質的分選。

儘管我們了解了貨物分選的基本步驟原理,但受特定Arf家族成員或特定的貨物適配蛋白調控的貨物蛋白譜在很大程度上仍未得到充分研究。另外,我們也需要系統的實驗途徑以發掘及鑑定被特定的Arf蛋白招募到膜上的胞質蛋白。

在本項研究中,科大生命科學部副教授郭玉松的團隊利用體外囊泡重組實驗重構了將貨物蛋白包裝進囊泡的過程,並且通過生化的方法分離了富集貨物蛋白的囊泡。他們與理大姚鐘平教授的研究團隊合作,通過定量質譜分析分離的囊泡的蛋白質組學。該研究進一步系統地發現了依賴於GTP和囊泡膜結合的胞質蛋白,其中的一個重要胞質蛋白FAM84B與貨物適配蛋白相互作用,並調節跨膜貨物蛋白的運輸。此外,該研究通過體外囊泡重組實驗發現了依賴於GTP水解包裝進囊泡的多個新型貨物蛋白。

新聞

科大研發寬禁帶半導體氮化鎵基互補型邏輯電路 拓寬氮化鎵電子學的疆界

香港科技大學(科大)電子與計算機工程學系陳敬教授帶領其團隊,爲方興未艾的氮化鎵(GaN)基電子學研究引入重要的新成員——互補型邏輯電路。相關技術的成功實現大幅拓展了相關研究領域的疆界,有望使氮化鎵基電子器件及相關集成電路的功能與性能得到進一步提升,從而更具競爭力。

氮化鎵基電子器件已歷逾25年的研發,近年來亦開啓了快速商業化的進程,並現身於如5G無線通信基站、移動設備的小型快速充電器、激光雷達等應用場景。在不久的將來,能夠提供極高效率與功率密度的基於氮化鎵的功率轉換、電源管理系統有望被應用於諸多湧現中的新型應用,如數據中心、無人駕駛、電動汽車、無人機、機器人等。所有這些應用既相當耗電,又需要供電模塊盡可能緊湊,這恰是氮化鎵基功率電子產品相對於傳統矽基半導體產品的優勢所在。爲了充分發掘氮化鎵的潛能,獲得更爲智能、穩定、可靠的電源系統,學界與業界在過去十餘年間一直在尋找、開發合適的技術平台以實現功率開關和各個外圍功能模塊的高度集成。其中,邏輯電路在爲外圍電路中廣泛存在,並扮演重要角色。

佔據當今半導體產業的統治地位矽基微電子與集成電路的經驗表明,互補型邏輯電路是製備大規模集成電路的最優拓撲。「互補(C)」,意味著電路由兩種具有相反控制邏輯的晶體管組成,一類擁有n型導電溝道,另一類則是p型溝道。因爲主流矽基互補型電路中的晶體管柵極爲金屬(M)-氧化物(O)-半導體(S)結構,所以更廣爲人知的名稱是「CMOS」。這樣的拓撲可以帶來諸多好處,其中最引人注目的是它極低的靜態功耗。因爲控制邏輯相反,所以在任何一個邏輯狀態下,總有一類器件處於關斷狀態,從而有效阻斷電流、顯著降低功耗。然而,由於高性能p溝道氮化鎵晶體管不易獲得,與n溝道器件的集成亦困難重重,基於氮化鎵的互補型邏輯電路的研發進展緩慢。