新聞及香港科大故事

2025

新聞

香港科大科學家揭示中國人群遺傳風險因子對阿爾茲海默症的關鍵影響

香港科技大學(科大)最新研究顯示,一種名為TREM2 H157Y的遺傳變異會顯著增加中國人群罹患阿爾茲海默症的風險。研究發現,此遺傳變異所帶來的致病風險,與目前已知最強的阿爾茲海默症遺傳風險因子APOE-ε4相近,能使病情迅速惡化和帶來更嚴重的神經退行性病變。這項研究是該領域首個針對中國人群多發的阿爾茲海默症遺傳風險因子TREM2 H157Y遺傳變異所進行深入的家族臨床個案研究。研究成果已刊登於國際權威科學期刊 Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association,對疾病監測和病人照顧影響深遠。主要研究結果包括:TREM2 H157Y 遺傳變異與阿爾茲海默症風險增加相關。大約每 200 名中國阿爾茲海默症患者就有一人攜帶 TREM2 H157Y 遺傳變異。攜帶TREM2 H157Y遺傳變異患者的臨床病情惡化更迅速。攜帶TREM2 H157Y遺傳變異的阿爾茲海默症患者出現更嚴重的病理影響。TREM2 H157Y遺傳變異攜帶者的血液蛋白生物標誌物的變化揭示了特定的潛在生物學機制,凸顯其在監測疾病進程及制定個人化疾病管理策略方面的應用潛力。

新聞

香港科大團隊開發嶄新膜蛋白提取方法 拓寬生物學研究範圍

膜蛋白在許多生物過程中發揮着關鍵作用,同時也是重要的藥物靶點。過去數十年來,科學家一直依賴去垢劑從細胞膜中提取膜蛋白以進行結構研究。儘管這些既有方法顯著推動了人們對膜蛋白結構的理解,但也存在一些限制,例如去垢劑篩選過程消耗資源以及缺乏天然膜脂環境,這可能阻礙了對脂質介導膜蛋白調控機制的深入研究。為此,由香港科技大學(科大)生命科學部黨尚宇教授領導的研究團隊就開發了一種基於囊泡的新方法,能夠保留天然脂質環境,促進後續的結構和功能研究。經過四年的系統研究,黨教授團隊的新方法避免了使用去垢劑進行純化,而是直接從細胞膜中生成含有目標蛋白的囊泡,供後續的冷凍電鏡成像和結構研究。團隊建立了一套完整的工作流程,用於囊泡樣品的製備、純化和質量控制,使這種方法可適用於多種膜系統。為了應對由天然膜結構引起的強背景信號和干擾,他們開發出一種基於電鏡圖片的分選方法,並結合人工智慧模型,專門分離高質量的膜蛋白粒子。研究團隊成功將這種方法應用於多個膜蛋白系統,解析了在大腸桿菌細胞膜中過度表達的AcrB蛋白3.9 Å分辨率結構,以及在豬心線粒體內膜中解析的天然呼吸鏈複合物III的3.0 Å分辨率的結構。該研究的第一作者、博士候選人劉航表示:「憑藉黨教授的跨領域研究策略,團隊成功建立了一個涵蓋樣品製備和數據處理的綜合系統,用於膜蛋白的原位結構研究,並解決了不少以往未能克服的挑戰。」與傳統基於去垢劑的方法相比,這種新方法不僅成本更低、操作更簡單,使用也更便捷,最重要的突破是它保留了天然膜環境和關鍵脂質分子,最大限度地維持了膜蛋白的天然構象。這種新方法也表現出良好的通用性,可以適用於不同物種和細胞膜結構的各種膜蛋白,有望顯著減輕研究人員的工作量,降低膜蛋白結構解析的難度,並拓寬冷凍電鏡結構生物學的研究範圍。

新聞

香港科大團隊研發AI工具 精準預測沿岸海洋健康狀況

由香港科技大學(科大)甘劍平教授(海洋科學系)和楊燦教授(數學系)領導的研究團隊,開發了一種新型AI驅動的工具,名為STIMP,用於診斷沿岸海洋生產力和生態系統健康。STIMP引入了一種新範式,能夠對缺失數據進行插補,從而在大時空尺度上預測葉綠素a(Chl-a)濃度。在對四個全球代表性沿海區域的測試中,STIMP的表現顯著優於現有的地球科學工具,將插補的平均絕對誤差(MAE)降低最高達81.39%,預測的平均絕對誤差降低了58.99%。準確的葉綠素-a預測有助於及早檢測有害藻華,保護生態系統,並為制訂海洋政策提供具數據基礎的見解。

沿岸海洋是地球上生產力最高的海洋生態系統,因為來自陸地的營養鹽輸入和活躍的水動力過程促成了高生物生產力和生物多樣性。然而,沿岸海洋生態系統易受頻繁且嚴重的富營養化、生物地球化學極端事件和缺氧的影響,這些因素嚴重威脅著沿海環境的可持續性以及沿海地區的藍色經濟。葉綠素a的濃度是衡量海洋環境整體健康狀況的關鍵指標。利用遙感获得的葉綠素a數據來實現大尺度時空海洋環境質量診斷的數據驅動方法,是一種有前景的解決方案。然而,開發基于數據驅動的大尺度時空葉綠素a預測方法仍面臨三個挑戰:首先,葉綠素時間變化難以捕捉;其次,葉綠素的空間異質性難以建模;第三,觀測數據的高缺失率使得時空變化的獲取更具挑戰性。

為了解決上述挑戰,科大研究團隊開發了一種先進的AI驅動時空插補與預測(STIMP)模型,用於預測沿岸海洋中的葉綠素a。STIMP將葉綠素a的預測分解為兩個連續步驟:1)插補過程,從部分觀測數據中重建多個可能得完整時空葉綠素a分布;2)預測過程,基於每個重建的連續且完整的時空葉綠素a分布進行精準預測。通過使用Rubin規則對多次插補和預測過程的結果進行平均,獲得最終的葉綠素a預測。透過這種方式,我們的STIMP方法不僅通過對缺失數據的精確插補提高了整體預測性能,還提供了置信區間以量化預測的不確定性。

新聞

香港科大團隊開發新型採樣方法 革新統計力學

由香港科技大學(科大)物理系及化學系副教授潘鼎和物理系助理研究教授李爍輝博士領導的研究團隊,基於深度生成模型,開發出一種新型直接採樣方法。這方法可在連續溫度範圍內實現對玻爾兹曼分布的高效採樣,研究成果已發表於《物理評論快報(Physical Review Letters)》*。

玻爾兹曼分布是統計力學熱平衡狀態下最重要的分布之一,玻爾兹曼分布的採樣對於理解相變、化學反應、生物分子構象等複雜系統至關重要。然而,如何高效且精確地計算這類系統的熱力學量,一直是學界面臨的長期挑戰。傳統統計力學數值方法包括分子動力學(Molecular Dynamics, MD)及馬爾可夫鏈蒙地卡洛採樣(Markov Chain Monte Carlo, MCMC),當系統的能量勢壘較高時,需要長時間的模擬才能獲得系綜平均,因此計算成本高昂。

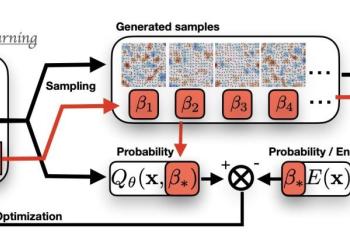

受深度生成模型最新進展的啟發,李博士等及其研究夥伴提出了一個通用框架——變分溫度可微模型(variational temperature-differentiable, VaTD),適用於任何易解顯性的密度生成模型(tractable density generative model),例如自回歸模型(auto regressive models)及歸一化流模型(normalizing flows)。VaTD能夠學習連續溫度範圍內的玻爾兹曼分布,熱力學量對溫度的一階及二階導數可以方便地通過自動微分獲得, 效果相當於近似得到了一個解析的配分函數。在最優性必要條件下,該模型可以嚴格保證無偏的玻爾兹曼分布。更重要的是,連續溫度區間的積分有助於跨越勢壘,減小模擬中的偏差。

新聞

香港科大感謝國家科技部託付 三所全國重點實驗室獲正式授牌

香港科技大學(科大)今天於香港特別行政區政府總部舉行的「全國重點實驗室」授牌儀式上,獲國家科學技術部(科技部)陰和俊部長正式頒授三個全國重點實驗室牌匾。科大衷心感謝國家科技部,及香港創新科技及工業局(創科局)對科大科研發展的持續信任與認可。除兩所重組後更名的「神經系統疾病全國重點實驗室」與「顯示與光電子全國重點實驗室」外,科大亦將與香港理工大學(理大)合作新建「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」,共同為國家在應對極端天氣、提升城市安全與防災能力等重大需求上提供科技支撐。 國家科技部於2022年啟動「國家重點實驗室」的優化重組,並於2025年初批准 12 所現有的「國家重點實驗室」 重組成為「全國重點實驗室 」,另新建三所「全國重點實驗室」(其中一所由兩間大學共建)。15所全國重點實驗室已於本年7月1日,正式成為國家級科技創新平台。科大既完整保留全部原有的重點實驗室,又成功獲批新建重點實驗室的院校。 香港特別行政區行政長官李家超、國家科技部部長陰和俊、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)主任周霽,及創新科技及工業局局長孫東出席了今日的授牌儀式,並與本地五所大學的校長及15所「全國重點實驗室」的主任和其代表舉行座談會,探討香港如何憑藉優秀人才、創新科研及國際化環境,更好地支持國家創新驅動發展戰略。科大校長兼「神經系統疾病全國重點實驗室」主任葉玉如教授,「顯示與光電子全國重點實驗室」主任Kristiaan Neyts教授和聯合主任范智勇教授,以及「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」雙主任之一的吳宏偉教授出席,並參與其後的授牌儀式。 香港行政長官李家超說:「在『一國兩制』下,香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢,積極擔當國家和全球之間『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色。 在香港的全國重點實驗室將提供重要平台,促進與海內外的頂尖大學和科研機構合作,匯聚全球各地的優秀科研人員,助力打造香港成為國際高端人才集聚高地。」

新聞

香港科大校園化身創新實驗室

香港科技大學(科大)「可持續發展智慧校園」計劃(『生活實驗室』)選出新一輪共八個可持續發展項目,內容涵蓋提升能源效益、優化可再生能源系統、水資源管理、促進身心健康、改善生態系統及預測性維修策略等範疇,並即將於校園展開測試。計劃旨在讓學生及教研人員研發的項目在投入實際應用之前,先在校園驗證他們的原型與創新構想。

這八個由不同學系與部門教職員主導的項目,共獲大學撥款逾330萬港元,並將於今年稍後時間,陸續於校園各處推出試行。『生活實驗室』把清水灣校園打造成創新方案的實驗基地,匯聚教研人員、學生及校友的力量,加速可持續發展研究,並於校園轉化他們的研究成果,以支持科大對「2028可持續發展挑戰」及「2045淨零排放行動計劃」的承諾,並為世界帶來實質性影響。所有入選項目均經過由業界領袖和校園運營的專家所組成的評審委員會嚴格評審。

科大副校長(行政)譚嘉因教授表示:「多年來,科大『生活實驗室』的團隊不斷提出創新意念,運用他們的專業知識,為全球可持續發展所面對的挑戰尋求解決方案。本年度入選的項目涵蓋生物多樣性以至智能機械人等多個不同範疇,覆蓋面廣,在項目多樣性方面樹立新標杆,同時能針對社會上各個可持續發展的議題,切實回應香港日益增長的可持續發展需求。我們期望能扶助這些創新成果走出實驗室,為社會帶來龐大的影響力,並進一步把應用層面拓展至香港以至其他地區。」

新聞

香港科大推全球首個大型人工智能教育沙盒遊戲

香港科技大學(科大)今日宣布推出目前全球最大型的人工智能(AI)多智能體社會模擬沙盒平台——「智能體世界」(Aivilization)。此創新平台旨在研究人類與AI的互動如何塑造虛擬社會,在這個虛擬社會裡的「AI居民」(智能體),透過融合互動的方式,自然發展其社會管理架構、經濟體系與文化規範。

隨著AI快速融入我們的日常生活,了解人類與AI之間的互動與溝通逐漸成為一個重要的研究領域。過往一些模擬項目,諸如「Project Sid」1 及史丹福大學團隊的「Stanford Smallville」2(史丹福小鎮) 等,亦曾探索過類似主題,其規模分別約為1,000個和數十個智能體組成的AI社區,用以研究和觀察AI文明的演變。

科大的「智能體世界」在既有的基礎上大幅拓展研究規模,透過巧妙結合互動遊戲模式、大規模公眾參與以及實時AI實驗,讓十萬個AI角色在為期六周的時間內,同時在虛擬世界內生活、互動和發展。以往的沙盒遊戲常面對高昂營運成本以及靜態評估框架等限制,令研究受到局限。「智能體世界」成功突破多項技術瓶頸,大幅提升平台表現,為研究人類與AI之間互動開拓更深入的空間。其中主要的創新突破包括:

新聞

香港科大團隊發現GHR新模體 破解植物基因精準調控機制(只供英文版本)

MicroRNAs (miRNAs) are tiny RNA molecules that regulate gene expression by controlling messenger RNAs (mRNAs) and are critical for various biological processes, including development, stress responses, and epigenetic regulation. In plants, the enzyme DICER-LIKE 1 (DCL1) processes miRNA precursors into mature miRNAs, and mutations in DCL1 can lead to developmental issues like delayed flowering and abnormal leaves, making its precision essential for plant growth. A research team led by Prof. NGUYEN Tuan Anh from the Division of Life Science at HKUST has recently made significant strides in understanding miRNA biogenesis by developing a groundbreaking massively parallel dicing assay to investigate human DICER, which functions similarly to plant DCL1.