新聞及香港科大故事

2022

新聞

香港科技大學及港大醫學院聯合研究證明廣譜中和抗體 可保護敘利亞倉鼠免受SARS-CoV-2 Omicron變異株感染

香港科技大學(科大)的結構生物學家聯同香港大學愛滋病研究所、香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院微生物學系與香港大學新發傳染病國家重點實驗室的研究人員已證明,源自本地 mRNA 疫苗接種者、針對SARS-CoV-2 Omicron變異株的廣譜中和抗體ZCB11,對所有受關注變異株(variants of concern, VOCs)包括當前主要流行的Omicron BA.1、BA.1.1 和 BA.2,均顯示出有效的抗病毒活性。更重要的是,使用ZCB11預防或治療Omicron病毒,可保護敘利亞倉鼠的肺部免受攻擊。相關研究論文已在《自然通訊》線上發表(按此瀏覽期刊文章)。

研究背景

新聞

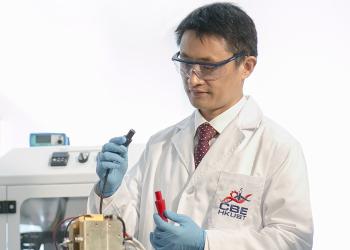

科大研發全球最耐久的氫燃料電池

香港科技大學(科大)的研究團隊研發了一款嶄新的氫燃料電池,不僅刷新了這種電池的最高耐久性記錄1,且更具成本效益,有助推動綠色能源的普及化及實現碳中和目標。

氫燃料電池利用氫及氧來發電,發電過程不會產生二氧化碳、懸浮粒子及其他有機會引致煙霧及健康問題的空氣污染物,所以一直被視為較潔淨的電能來源。雖然氫能對環境造成較少損害,亦已發展了一段時間,但始終未能大規模商業化。原因是氫燃料電池依賴電催化劑(electrocatalyst)發電。但催化劑一般由鉑製成,這種金屬不僅成本高昂,產量亦稀少。

科學家們一直努力尋找譬如鐵-氮-碳等較常見而廉價的物質作為鉑替代品,惟這些物質的催化發電效能兼耐久性均欠佳。

近日,由科大化學及生物工程學系邵敏華教授帶領的團隊,研發出一個新配方,不僅大幅降低鉑於催化劑的所需含量達八成,更刷新氫燃料電池發電耐久性的世界記錄。

雖然這款新型混合催化劑的鉑含量極低,但經過十萬次電壓循環2的加速壓力測試後,其催化效率仍維持在百分之97;而現時一般的催化劑經過了三萬次的加速壓力測試後,效率大跌逾五成。團隊的另一項測試亦顯示,氫燃料電池使用了新型混合催化劑後,即使持續運作超過200小時3,催化效果也沒有出現下降。

催化劑效能出眾,其中一個原因是它有三個不同類型的活性中心(active site) 進行催化作用,較只有一個活性中心的傳統催化劑多。由原子分散的鉑、單原子鐵,以及鉑鐵合金納米粒子所組成的新型混合催化劑,可以加快催化速度,產生的催化作用亦較鉑催化劑高出3.7倍。理論上,催化性能愈好,燃料電池所產生的功率也會愈大。

新聞

展現「人味」的創新設計

每一項偉大的創新發明,莫不隱含設計心思與感性,使用者也許未必察覺,但這卻是設計思維中的一個重要元素,有助孕育無數以人為本的創新方案。科大的綜合系統與設計學部(ISD)以培育新一代創新人才為目標,透過專題研習形式,啟導學生以同理心出發,善用科技回應社會需要。

自身困境推動創新

由ISD學生林思恆(Iain)創辦和擔任行政總裁的悅學教育 (Sallux Education),正正希望利用科技協助有學習困難的中、小學生突破困境。Iain兒時患有讀寫障礙及專注力失調/過度活躍症 (ADHD),掙扎向上的親身經歷,成了他創業的最大動力。

現正修讀科技領導及創業理學碩士最後一年課程的Iain說:「學習障礙令我小時候的學習生涯十分痛苦,香港傳統的教育方式要求所有學生在課室正襟危坐地聽課,每天也要應付排山倒海的習作 。」Iain現時攻讀的課程涉及創業,而成立初創公司是課程其中一項指定要求。

我希望讓老師明白SEN學生的難處和感受。

一如許多患有讀寫障礙的學生,Iain在背誦英文字母時遇上極大困難,他形容當年的學習經驗令他留下陰影,自己雖然用功,「但老師和同學都不諒解我的困境」。

學習障礙也令Iain飽受欺凌,但他並未因此心生怨憤。逆境滋養了他的同理心,驅使小伙子立志為同路人伸出援手。「我希望做點有益社會的事情,起碼讓老師知道有特殊學習需要(SEN) 的學生面對甚麼難處和內心感受。」

遊戲化課程

Iain革新教學方式,採用虛擬實境 (VR) 及「改良實境」(MR)技術,將上課過程遊戲化,大大改善了學生的學習體驗。

SEN 學生戴上耳機後,便可完全投入沉浸式虛擬學習環境,課堂專注力可以維持20分鐘以上,並在不受干擾的情況下完成習作。

新聞

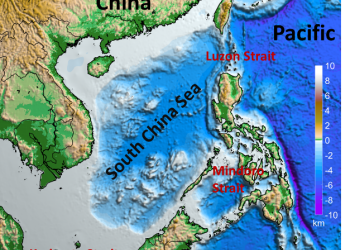

科大研究人員發現南海存在三層交替旋轉運動的「熱點」源

香港科技大學(科大)港澳海洋研究中心主任甘劍平教授研究團隊於中國南海進行海洋模擬試驗及觀測,透過地球流體動力學理論,揭秘了南海的海洋三維運動特徵。中國南海的複雜海洋環流系統決定了南海水體運動的能量轉化和物質運輸,對生物地質化學過程、碳收支、海洋生態環境健康、區域氣候變化,以及佔世界人口約22%的周邊國家和地區經濟社會的可持續發展至關重要。南海海環流本身及其動力的研究被認為是認知南海的基礎和靈魂。

在過去的幾十年,儘管全球對南海水流運動持續關注,但由於缺乏觀測資料和可靠的海洋模擬模型,及對南海環流背景上的複雜物理過程的認知,科學界對南海的三維水體運動仍然非常模糊,甚至存在誤解。

最近,科大海洋科學系講座教授甘劍平的團隊透過觀測、模擬及利用地球流體動力學理論證明了南海在表層、中層和底層分別存在的流動方向爲逆時針、順時針,和順時針方向的三層交替旋轉環流。研究也發現南海的三層旋轉環流是由「熱點」的陡峭海盆陸坡處的陸坡流組成,並非在整個海域均存在組織有序的運動結構。而陸坡流則受到季候風、黑潮入侵和獨特地形約束的共同作用,並被多尺度海洋環流過程不斷改變和調節。研究首次論述了南海環流的三維結構和物理機制,釐清了科學界一直以來對南海水體運動的誤解。基於此,甘教授團隊於早前建立了受觀測和理論驗證和約束的南海海洋環流和生物地質化學影像化WavyOcean模擬平台。甘教授說:「由於目前未能刻畫邊緣海環流的動力『熱點』,幾乎所有全球模式在同樣的時空解析度下,都無法準確模擬出南海的三層運動流結構及其相關物理過程。因此,有別於大洋環流,我們對受海底地形、海峽交換流、多尺度環流動力過程等多重強迫的全球邊緣海環流的認知和模擬比想像中更具挑戰。」。

新聞

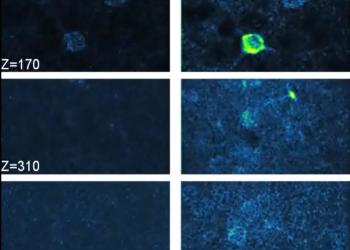

科大研究人員在前所未有的深度實現了小鼠大腦皮層近無創活體成像

香港科技大學(科大)的一個研究小組首次實現穿過完整的小鼠頭骨在腦膜下方750微米這一前所未有的深度,對小鼠大腦皮層內的微小神經結構進行活體成像。這一研究能夠以接近無創的方式在大腦皮層中進行高分辨成像,將進一步促進大腦科學的研究。

對活體大腦中神經元、神經膠質細胞和微血管系統進行直接而非侵入式成像對於增強我們對大腦功能的理解至關重要。近幾十年來,人們一直致力於開發用於完整大腦活體成像的新技術。然而,超聲波成像(超聲波)、正電子發射斷層掃描(PET)和磁力共振成像(MRI)等等現行技術都無法提供足夠的空間解像度來對亞細胞水平的生物結構進行觀察。

雖然三光子顯微技術(3PM)等光學顯微技術可以對活體樣本的結構和功能信息進行高時空解像度顯微成像,然而,當光穿過不均勻的生物組織並與其相互作用時,就會產生光學像差和散射,這從根本上限制了光學顯微鏡在解像度和成像深度上的性能。

要矯正像差並恢復光學顯微鏡在活體成像時的解像度,自適應光學(AO)有希望成為一種解決方案,但它並非沒有缺點:當成像深度增加時,用於傳統波前傳感的導星信號會迅速消失。

在電子與計算機工程系教授瞿佳男教授和生命科學系首席教授葉玉如教授的共同領導下,科大的研究團隊最近開發了一種結合了3PM和兩種AO技術的顯微鏡,實現了對組織深處中低階和高階像差的快速測量和校正。

該系統利用了兩種 AO 技術:基於相敏感方法直接測量焦點電場分布技術和遙距調焦共軛自適應光學技術(CAO)。通過對導星信號進行編碼再解碼,該方法實現了對像差的快速AO測量和校正。這一方法能夠准確測量激光在組織中帶像差的電場點擴散函數,同時快速校正大腦中大成像體積內的像差。

新聞

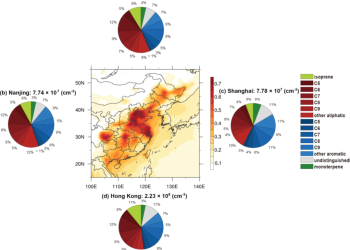

聯合研究揭示香港和中國內地超大城市二次有機氣溶膠污染的關鍵來源和反應途徑

香港科技大學(科大)環境與可持續發展學系助理教授王哲與國際研究團隊合作,在中國四個超大城市同步開展了大氣綜合觀測研究,揭示了人為源低揮發性有機蒸汽對二次有機氣溶膠(SOA)形成的重要影響,為開展有效的城市空氣污染控制措施提供了新的見解。

空氣污染每年導致全球約700萬人死亡,是最大的環境健康風險。城市空氣中的污染物既可以從各種排放源直接排放,也可以經由自然源(如植物)和人為源(如交通、燃燒煤炭等)排放的前體物在大氣中通過複雜的化學反應形成。一直以來,針對直接排放的污染物的控制措施取得了很大成效,但是由於科學家未能充分掌握二次污染物在大氣中生成和轉化的機制,故要有效治理由二次污染物造成的空氣污染非常困難。

二次有機氣溶膠(SOA)是許多城市地區空氣污染的重要污染物,對氣候變化和人類健康有重要影響。加強對SOA的源頭及相關生成機制的理解,即有助於開展有效的城市空氣污染控制措施。是次聯合研究證實人為源低揮發性有機蒸汽於揮發性有機物(VOC)氧化生成SOA的內在機制中扮演關鍵角色,對形成城市空氣污染有重要影響。

科大研究人員於香港開展全面的實地研究,內地及國際研究人員則於同期在北京、南京和上海這三個超大城市開展相同研究。該聯合研究首次成功在不同城市識別和測量超過1,500種高活性含氧有機分子(OOMs),並研發出一套全新的分類體系,成功追溯這些OOMs及所生成的SOA的前體物。

研究結果表明,人為源VOCs氧化主導了OOMs的形成,其中約40%來自芳香烴,另外40%來自脂肪族碳氫化合物,後者的重要性在過往研究中一直被低估。研究還發現多步氧化和自氧化過程是超大城市地區中OOMs生成的關鍵化學機制,同時氮氧化物(NOx)對OOMs的生成有重要影響,導致OOMs中的含氮分子數量超過70% 。這些人為源OOMs分子通過凝結過程產生了38-71%的SOA,是重霾污染情況下SOA的主要來源。