新聞及香港科大故事

2019

新聞

Let's Play it Smart on Computer Interfaces (只提供英文版本)

Brain-machine interface - or the technology to synergize the brain with an external device so the latter can carry out orders, has been frequently featured in sci-fi movies as futuristic fantasy.

Instead of maneuvering with our fingertips, individuals connected to such devices can transmit their thoughts, and the machines would do their bidding like magic.

Recently, an American start-up promised to make this scenario a reality.

A small chip would be surgically inserted into one's brain, which is then connected to a receiver with or without a wire, allowing the user to control things like a mouse or a keyboard.

The company is even aiming to make the implant surgery equivalent to a simple surgical procedure like LASIK where one can walk away within hours.

While this sounds revolutionary for people with disabilities, is the general public ready to sign up for its service?

新聞

以土木工程思維解決現實問題

去年,香港有港珠澳大橋及廣深港高速鐵路香港段兩項超大型基建落成,另外六個項目則在施工階段。無論公路或鐵路,公共服務一般少不了土木工程師的參與,但土木工程學與市民生常日活的密切關係,卻或許非修讀其他學科的學生所能盡知。

土木及環境工程學系的胡惟忠教授深知,不僅要將知識傳授給對土木工程學一無所知的年輕學子,更須盡力協助學生培養批判性思考和接受新事物的能力。自胡教授於2016年初接掌「土木工程與現代社會」課程後,這項「共同核心課程」已躍升為科大最實用、最受學生歡迎的課程之一。不論修讀甚麼本科,同學都可以從中了解如何透過土本工程解決香港的迫切問題。

有此成績,當然絕非幸致。授課者除了要對科目有深厚認識,亦須充滿教學熱誠。胡教授兩者兼備,在2014至2017年間,更連續三年成為學系內獲本科生給予最高評分的老師;因此,他最近獲大學頒發「2018年共同核心課程卓越教學獎」,實至名歸。

修讀上述核心課程的學生接近二百人,專長各異。為了增強同學的學習興趣,胡教授制定課程範圍時,必須超越平常的土木工程課題,甚至要花時間逐一細心了解學生的背景,設定適合他們的專題研習,因材施教。 其課程內容全面,涵蓋不同範疇,而且與時並進,觸及有關城市規劃及發展、法律及政策事宜、財務分析等最新知識。

舉例說,由於興建沙中線土瓜灣站,當區居民憂慮沉降問題會危害其物業的結構安全。為了讓學生了解沉降的真正含意,胡教授帶領他們到土瓜灣站附近不同地點量度沉降幅度,搜集第一手資料。在他眼中,這是「體驗學習」過程中不可或缺的關鍵一環。

胡教授認為不管學生主修甚麼科目或畢業後有何志向,掌握基本土木工程知識,對自己以至香港皆有好處。他說:「我講解的土木工程和數學知識,可以幫助學生了解怎樣處理房屋短缺、樓價過高等社會問題。歸根究柢,這些現象是因政府高地價政策和物業發展成本昂貴而起。一方面降低發展商須要支付的地價,另一方面讓置業者分三十至四十年向政府補回地價餘額,如此一來,港人既可自置居所,政府亦不致損失賣地收益,是真正的雙贏方案。」學生通過小組專題研習方式應對真實個案,不但可以獲取實用經驗,亦能窺探如何學以致用,改善民生。

新聞

HK Set for Worst of It Amid Climate Change (只提供英文版本)

This month, we experienced the hottest day of the year as temperatures in Hong Kong reached 35.1 degrees Celsius.

Countries across western Europe also struggled in record-breaking temperatures recently, with France hit the worst at 45.9 degrees in June.

The grim situation appears to have been a repeat of last year's conditions.

Although there are ongoing indepth analyses and further studies to examine the causes of individual extreme temperature events, many experts believe that extreme heat waves would not be feasible without anthropogenic climate change, meaning human activities are the main culprit for global warming ravages.

Such an assumption has been proven by climate models - a complex computer simulation of physical processes and mathematical formulae used mainly to predict climate and understand how the climate system responds to elevated greenhouse gas emissions.

新聞

香港科技大學推出跨學院金融科技理學碩士

香港科技大學(科大)工商管理學院、工學院和理學院攜手合作,共同推出香港首個跨學科金融科技理學碩士課程。

科大金融科技理學碩士課程分為一年全日制和兩年兼讀制,旨在為金融科技行業引入人才。課程將透過三所學院多位教授的多元化專業知識,為學生提供與流行金融科技及其工程和金融原理相關的基本知識和技能,從而提升學生在多領域及日漸蓬勃的金融科技領域中的市場競爭力。第一屆學生由60位主要具有金融和科技背景的專業人士組成。

課程啟動禮在上星期六(8 月17日)舉行,由科大首席副校長倪明選教授、工商管理學院院長譚嘉因教授、工學院副院長(研究及研究生教務)蘇孝宇教授及理學院副院長(招生)梁承裕教授主持。

科大首席副校長倪明選教授說:「憑藉科大的世界級工商管理、工程及理學教育,此課程將為學生提供寶貴的學習機會,以在瞬息萬變的世界中取得成功。課程亦充分體現了科大勇於創新的獨特定位。」

科大工商管理學院副院長(研究)及金融科技理學碩士課程聯合主任許佳龍教授表示:「此課程滿足了市場的迫切需求,而第一屆同學的卓越能力及多元化背景正正體現了這一點。這些學生學歷優秀,來自世界各地的頂級院校,當中不乏經驗豐富的銀行、金融及科技行業管理層和專業人士。他們均致力於學習、發展和引領全球的金融科技創新和應用。」

WeLab集團資深顧問、虛擬銀行董事局主席及科大財務學系客席教授陳家強教授以「香港及大灣區的金融科技教育」為題於課程啟動禮發表主題演講,指出香港作為金融科技人才教育樞紐的優勢。其後,啟動禮舉辦以「虛擬銀行與金融科技業的未來」為題的論壇,進一步闡明金融科技在金融業的整體發展的關鍵作用。論壇嘉賓包括大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明女士、香港金融管理局副總裁阮國恒先生、中國平安保險(集團)股份有限公司海外業務合規總監楊冠熹先生,各人同為科大校友,均在論壇中分享他們對金融業的寶貴知識和見解。

新聞

科大設立創業基金 支持初創企業

香港科技大學(科大) 設立「香港科技大學創業基金」 (下稱基金),為科大初創企業,尤其對處於早期發展階段的初創公司提供支持。基金亦期望推廣校內創業精神、促進知識轉移,為社會及經濟帶來正面影響。

科大最初會向基金注資五千萬港元,於未來五年投資大學的初創企業;用以支持創業與創新科技的捐款,也可投入到此基金。獲選的公司可獲投資金額最多為二百萬港元,以作為支持研發、業務及市場拓展方面等活動。具備創新技術及/或商業模式的初創企業,會獲優先考慮。

科大校董會副主席兼校董會轄下知識轉移委員會主席查逸超教授表示﹕「雖然近年為初創企業提供的融資渠道有所增加,但是處於早期發展階段的公司,仍難以籌集足夠資金。財政支持不但影響初創企業的存活,有時更決定一個出色的概念能否成為改善生活的現實方案。我希望基金可以提供多一個平台,培育有潛力的公司及人才,為香港的創新科技發展作出貢獻。」

基金除透過與合資格的夥伴進行共同投資,亦可擔任領投的角色。共同投資夥伴可以是機構性創投基金(venture capital)﹕包括金融及企業創投基金,或是家族管理之基金,其中又以具有創投經驗及以創新和科技為重點的公司為佳。共同投資有機會為科大初創企業帶來配對資金,以提升基金成效。此外,科大亦可藉此借助共同投資夥伴於盡職調查(due diligence)和篩選方面的專業知識,及其對初創企業發展提供的專業指導。

申請公司須成立不多於五年,而一定比例的股份須由科大成員例如教職員、學生及/或校友持有。基金的投資及撤資決策由科大協理副校長(知識轉移)吳恩柏教授帶領的投資小組委員會負責。

有關更多「創業基金」的詳情,請參閱https://e-fund.hkust.edu.hk/。

新聞

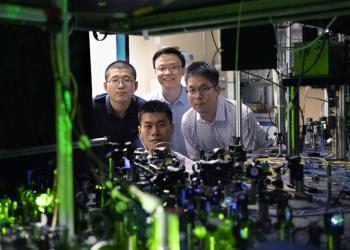

香港科技大學科研團隊用超冷原子解密三維拓撲材料

複雜的拓撲材料,尤其是具有不同內部和表面性質的材料,使得量子計算免於噪聲干擾而更加健壯,近年來成為工業和學術界研究焦點。目前的量子計算機仍然脆弱,提高量子信息抗噪性是重要的研究方向。在噪聲下保持功能容錯量子計算的需求,促使了對於複雜拓撲材料的探索。

香港科技大學物理系的曹圭鵬教授與北京大學物理系的劉雄軍教授合作首次實現三維拓撲材料。此材料由超冷原子構成,製備在接近絕對零度的億分之三度。它為研究新型拓撲材料,甚至那些固體中無法製備的材料提供了途徑。這些利用超冷原子實現的新型人工合成材料使得物理學家可以去研究非凡的物質態,進而研發新型量子器件。

材料的拓撲屬性意味著材料在實際系統中可以含有一定缺陷,這也為探索材料的新奇特性提供了可能。拓撲材料研究局限於低維,因為超冷原子難以實現三維拓撲材料。三維材料的實現全面開啟拓撲材料在超冷原子中的研究,包括絕緣態,半金屬和超流在內的高維的非凡拓撲態。

在物理學家構造的人工合成晶格結構中,超冷原子的行為如同在固體中電子。實驗中,研究員們將原子的自旋與原子的運動關聯起來,形成合成拓撲材料,並且通過新的觀測手段觀測其能譜。這個合成量子材料就是三維自選軌道耦合的結點線半金屬。

這項研究最近於2019年7月29號在自然物理雜誌發表 (DOI:10.1038/s41567-019-0564-y)。

“我們的研究為研發自然界不存在的新奇的拓撲材料提供了可能”,曹教授指出,“此進展也為複雜的三維拓撲材料研究和模擬提供了平台。”

這項研究是Science Advances 4, eaao4748 (2018) 的後續工作。

新聞

李嘉誠基金會捐資5億港元予香港科技大學 創香港首個「合成生物學研究院」

香港科技大學(科大)宣佈,昨日獲李嘉誠基金會捐資5億港元,創立香港首個聚焦「合成生物科技」的高水平研究平台,將命名為「李嘉誠合成生物學研究院」(研究院)。新學術及科研大樓提供最前沿的設備,雲集世界級學者,致力推動香港成為全球合成生物科技先驅。合成生物學是未來經濟發展核心,利用基因學和相關領域的大規模數據,探索生物學和非生物學科之間相互交流的新途徑,結合物理學,計算機科學,數學,化學和工程學計算和設計、編寫或修改微生物基因組建,令其能夠像機器般自如操作,以應對和解決生命科學中的複雜問題和挑戰。

為什麼我們需要合成生物學?

到2025年,聯合國預測全球人口將從目前的77億增加至81億。大約在2050年,這個數字預計將達到97億。從增長的角度來看,這相當於把印度和中國的整個人口加入地球。在人口急增和資源有限的前提下,考慮到可能由此產生的環境後果,人類需要採用新的方法存活和可持續材料。合成生物學這跨科學領域是未來經濟的核心動力,合成生物科技將在很多日常生活領域出現,如醫學、塑料、材料、糧食、日用品等等;香港科技教育及科研必須加入這方面的競爭前列。

李嘉誠合成生物學研究院如何運作?

李嘉誠合成生物學研究院是一個強調原創及基礎應用並重的特色平台。在這個目標下,研究院首先發展科研設施和科技力量,以整合基因工程,人工智能及相關技術與分析方法,通過專業的自動化運作機制,發展從生物分子到細胞以至實際產品的開拓創新,推動公共健康、環境永續以促進社會進步和共享。研究院的願景聚焦為香港打造成為全球合成生物學領域的重鎮,同時也將通過提供相關政策、教育和創業的方式,轉化研究成果,創造新型產業機遇,培育新一代科研創新型人才,為香港公民提供更豐富的創業和參與機會。

為何在香港科技大學?

新聞

Manufacturing Bias Disservice to Future (只提供英文版本)

The United States maintains it has the upper hand being the bigger "buyer" in the relationship, while the Chinese argue the goods of lower costs it exports are doing a big favor to US consumers, who would ultimately suffer if the costs of such goods continue to rise because of tariffs.

While China is busy fighting the trade war externally, Beijing is concurrently trying to improve the efficiency of the economy to make it more robust and resilient in such difficult times.

An often-overlooked feature of Sino-US trade imbalances is that although Beijing runs up huge trade surpluses in the manufacturing sector, it has large deficits in the service sector.

These supply and demand mismatches suggest that there may exist inefficient misallocations in the Chinese economy.

Economic efficiency is achieved when factors of production in an economy are distributed or allocated to most productive firms or sectors with the highest demand.