新聞及香港科大故事

2021

新聞

科大破解人類口腔微生物小分子促進牙菌膜形成的奧秘

由香港科技大學(科大)海洋科學系及生命科學部講座教授錢培元帶領的一支跨學科研究團隊,揭示了人類口腔變形鏈球菌(Streptococcus mutans)釋放出的新型微生物小分子與蛀牙的形成有關,為人類口腔微生物群對健康的影響提供了新的科學證據,推動了未來預防蛀牙的研究。該研究成果已發表在權威前沿科學雜誌Nature Chemical Biology,並獲Nature以亮點研究進行報道。

生物膜(biofilm)是由細菌胞外大分子包裹的細菌群體組成;地球上每一個濕潤的表面都被生物膜所覆蓋。美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)早期研究表明,超過80%的人類細菌感染是由生物膜引起的。 變形鏈球菌是生存在人類口腔的主要天然菌,它可以形成生物膜和產生有機酸,所以一直被認為是導致蛀牙的主要原因。

蛀牙一向被列為是人類最常見的慢性細菌感染疾病之一,且治療費用昂貴。全球每年用於治療蛀牙的經濟支出高達數十億美元1 。蛀牙的發展是一個複雜的過程,主要依賴於牙齒表面微生物生物膜(又稱為牙菌膜)的形成。雖然變形鏈球菌中與生物膜形成和發展有關的大分子已被廣泛研究,但小分子次生代謝產物在這種細菌生物膜形成中的作用仍未被深入探究。

錢教授的研究團隊致力於運用基因組學、轉錄組學和化學生物學的方法,研究生物膜的訊號分子如何調控微生物及動物間的相互作用。最近,該團隊將生物膜研究拓展到公共衛生領域。

新聞

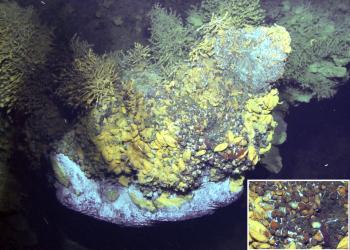

香港科大首次破解深海海底熱泉神盾螺共生體基因組

由香港科技大學海洋科學系系主任及講座教授暨捷成David von Hansemann 理學教授錢培元領導的研究團隊,於《自然· 通訊》期刊發表了有關海底熱泉一種無脊椎動物—神盾螺共生體運作機制的最新研究成果。 該研究不僅發現神盾螺食道腺(消化系統)中同時存在硫氧化細菌和甲烷氧化細菌兩種共生菌,更首次破解這兩種共生菌及宿主神盾螺的基因組,揭示了共生體利用化學能量生產營養物質的過程以及適應極端環境的分子機制,為地球生命的起源提供了新的啟示。海底熱泉具有極高靜水壓且黑暗無光,熱泉噴口所噴出經地熱加熱過的水,高達幾百攝氏度,其中還包含很多有毒的重金屬元素和化學物質,是一個典型、獨特且極端的生態環境。熱泉噴口的形成與海底岩漿的活動有關。一直以來,關於地球生命的起源有多種假說,其中較主流的為生命起源自深海的海底熱泉。海底熱泉與地球上絕大部分依靠植物光合作用的生態系統不同,化能合成細菌是這個生態系統的初級生產者,通過利用化學物質的化學能量轉換成有機物,從而孕育了海底熱泉生態系統中豐富而獨特的生物和基因資源。然而,這些生物如何適應海底熱泉這個極端環境卻一直是未解之謎。2019年4月和5月,錢培元教授團隊在西南印度洋的龍旂海底熱泉,利用無人潛航器進行了深潛作業,對由中國首次發現並命名的龍旂海底熱泉進行科學考察,下潛深度約2800米。在龍旂海底熱泉,生活著一種群體龐大的物種神盾螺,因其足部有一片類似盾牌的殼片而得名。該團隊發現,在神盾螺食道腺細胞內存在兩種形態不同的內共生細菌,分別為硫氧化細菌和甲烷氧化細菌。

2020

新聞

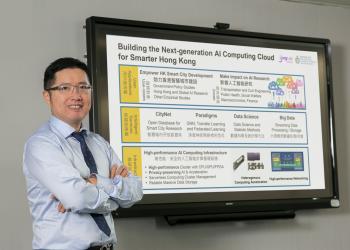

構建香港智慧城市(只供英文版本)

Prof. CHEN Kai, Associate Professor of Computer Science and Engineering, is now the brain behind what will become Hong Kong’s ‘brain’ in future – the next-generation artificial intelligence (AI) computing hub for the entire city that encompasses smart bus schedules, taxi dispatch, typhoon warning, medical diagnosis, fintech and others.