新聞及香港科大故事

2020

新聞

科大與廣州地鐵簽署合作協議 聯合培養智能交通人才

香港科技大學(科大)與廣州地鐵集團有限公司(廣州地鐵)日前簽訂首個於智能交通方面的人才培育協議,為科大研究生提供除科大教授以外,廣州地鐵一名教授級人員作為導師。雙方將共同指導並提供培訓機會予有志於智能交通方面發展的研究生。

了解其他相關的研究: 香港科技大學智能交通實驗室

科大與廣州地鐵簽訂首個於智能交通方面的人才培育協議。

科大首席副校長倪明選教授和廣州地鐵董事長丁建隆先生,日前代表雙方正式簽署協議。兩人認為是次合作,對提升區內智慧交通創新人才和完善交通體系具有重大意義,亦有助培育學生的全人發展,提高其專業技能。而作為交通、人工智能和數據科學的融合學科,智能交通乃科大正在籌建的廣州校區重點學科之一。

是次合作旨在智能交通方面培養四種專業人才,當中包括城市群交通系統需求預測與規劃、軌道交通客流預測分析與誘導、城軌運營關鍵設備智能運維技術、以及地鐵安檢技術。

新聞

全力投身科研事業

黎敏慧在香港中學文憑試考獲七科最高的5**佳績,獲兩家國際頂尖大學錄取乃是意料中事,但立志成為科學家的她卻出人意表地放棄海外升學機會,選擇留港攻讀科大理學院的國際科研課程(IRE),

黎敏慧選擇留港攻讀科大理學院的國際科研課程(IRE),全因她深信這個獨一無二的課程能讓自己提早接觸研究工作。

全因她深信這個獨一無二的課程能讓自己提早接觸研究工作,相比其他同樣有志投身科研事業的學生更具發展優勢。

IRE課程由理學院於2013年推出,旨在讓成績卓越的本科生參與國際尖端研究,及早助他們發展研究技能。

理學院副院長兼IRE 課程主任梁伯和教授解釋:「這個課程的獨特之處,在於能夠讓熱衷研究工作的本科生親身參與科研項目。環顧全球,通常只有研究生課程才會有這樣的機會。 」

他續指:「優質的研究生課程收生門檻高,全球各地競爭激烈。讓我們的學生提早接觸世界級研究,可以增強他們的競爭優勢,在芸芸申請者中脫穎而出。」

閲讀相關文章:認識社會學的治療價值

新聞

香港科技大學頒授榮譽博士及榮譽大學院士予傑出人士

香港科技大學(科大)今日向五位傑出學者及社會領袖頒授榮譽博士,並向五位傑出人士頒授榮譽大學院士,表揚他們的重大成就及其對社會的貢獻。典禮由科大校董會主席廖長城先生及科大校長史維教授主持。今年的榮譽博士及榮譽大學院士分別為(按英文姓氏順序排列):

榮譽博士學位得主:

麻省理工學院羅伯特•哈斯蘭化學工程教授兼物理及化學系教授Arup K. CHAKRABORTY教授–工程學榮譽博士

科大院長資深顧問兼金融學系榮休教授陳家強教授–工商管理學榮譽博士

倫敦大學學院神經疾病分子生物學講座教授兼學院神經內科研究院轄下的英國認知障礙症研究所首席研究員John HARDY教授–理學榮譽博士

樂聲物業投資有限公司及新加坡卡爾登酒店集團董事會主席李達三博士–社會科學榮譽博士

芝加哥大學中國現代史大學教授彭慕蘭教授–人文學榮譽博士

榮譽大學院士得主:

羅義坤先生

利子厚先生

羅友禮先生

施家殷先生

王嘉陵教授

簡歷:

新聞

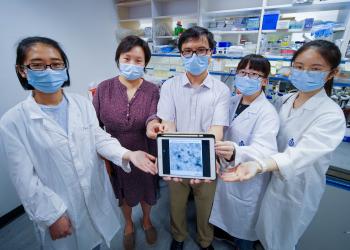

科大研究團隊破解重要的分子機制 為癌症藥物開拓新方向

香港科技大學(科大)的研究人員揭示了平面細胞極性(Planar cell polarity,下稱PCP)中,控制核心蛋白傳送的分子機制。平面細胞極性是人體內調節細胞生長及活動的一個重要過程;有關研究將對開發癌症新藥物提供有用線索。

承載Frizzled-6的運輸工具

PCP是一個對人體組織發展及器官運作起著關鍵作用的生物過程。PCP機制出錯,會導致人體出現神經系統失調、骨骼發育異常或先天性心臟病等。更壞的情況是,癌細胞可奪取並利用PCP這個機制,促使其生長及擴散。

為替癌症治療提供一個新方向,由科大理學院生命科學部助理教授郭玉松領導的團隊,近日揭示一種名為捲曲受體6(Frizzled-6)的PCP核心蛋白,從細胞中被傳送至細胞表面以調控PCP的路徑。了解到這個運送路徑,科學家便可研究堵截捲曲受體6的運送方法,從而關閉被癌細胞干預的PCP機制,以抑制癌細胞的擴散。

這個分子機制可以物流及運輸流程作比喻﹕正如剛出廠的製成品,新造好的PCP蛋白需要在細胞內一個名為內質網(endoplasmic reticulum)的「工場」中被摺疊、改良及包裝。然後,這些蛋白便會經由「COPII外殼蛋白聚合體」中所製造的運輸工具,傳送至細胞內被稱為「高基氏體」的分流站。在這個分流站,蛋白會再被安排登上另一個指定的運輸工具,然後被運送至細胞表面。蛋白到達這個目的地後,便會開始調節PCP的過程。