新聞及香港科大故事

2017

新聞

香港科技大學研發嶄新智能水凝膠 有助開拓材料生物學和生物醫療的應用

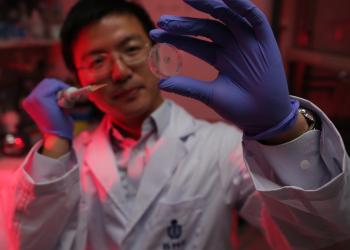

香港科技大學(科大)化學工程及生物工程學系助理教授孫飛的研究團隊,研發出嶄新的全蛋白質感光智能水凝膠,有助開拓未來材料生物學和生物醫療的應用。

水凝膠,在醫療界中亦稱為軟物料,可用作藥物傳送和幹細胞治療等,是生物醫療範疇中最前沿的材料。傳統的水凝膠,一般應用於面膜、隱形眼鏡等,主要是由合成聚合物,或包括動物膠原等生物提取物等物料製成,容易引起過敏反應,而兩種物料均難以提供讓細胞生長及發育所需的複雜生物環境。

孫教授團隊所發明的新型智能水凝膠,不單可盛載生物細胞及組織﹕包括幹細胞等再生醫學的重要元件,其感光特質亦可控制細胞或藥物分子在體內釋放的時間或方式。

為創造這種全新的水凝膠,孫教授的團隊通過基因編碼等手段,於室温下將經過基因改造的蛋白質組裝成分子網絡。整個合成過程完全借助類似發酵的細菌培植方法,而無需任何化學修飾。如此製造出來的水凝膠,成份與人體相近,能盛載活細胞,並有機會減低過敏或人體免疫排斥的反應。而作為藥物的載體,這種感光水凝膠則扮演開關的角色。由於在光照下,水凝膠會由固態轉變為液態,其盛載的藥物便隨即滲入體內,因此藥物可於受控的情況下釋放出來。該團隊採用的是一種新穎的生物材料設計思路,能設計出結構和功能可供精確調控的材料。

此研究成果已發表於2017年6月6日出版的學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

孫教授表示:「智能水凝膠的需求日益增加,利用功能蛋白分子的自組裝來合成這類材料,為未來的材料生物學,甚至醫學治療,帶來了巨大的契機。理論上,水凝膠可成為幹細胞的一個有效載體,協助修補受損的器官,這有助於解決器官移植及再生等問題,令病患未來有多一個治療方法。」

有關香港科技大學

新聞

Turning a Joke into an Award-winning Innovation

If you’ve ever struggled with trying to pick up tofu with chopsticks, think how difficult it must be for the steely grip of a mechanical robot. But thanks to some great teamwork and a lot of persistence, that’s exactly the challenge recently solved by five Mechanical Engineering students at HKUST, an achievement that has won them the 2017 President’s Cup for excellence in research and innovation.

The team’s ‘Smart Soft-End Effector’ is a flexible robotic gripper that can safely handle the most delicate items, offering strong potential for commercial development. The idea was initiated in 2015 by Alex Tse Yu, a final year engineering student, who has long been interested in soft robotics and created a prototype.

新聞

香港科技大學研發嶄新空氣淨化技術 可殺滅空氣中的致命病毒

香港科技大學(科大)科研團隊研發出一套空氣淨化系統,可以殺滅空氣中99.999%的細菌及病毒,包括流行性感冒(H1N1、H3N2)、腸病毒71型,以及兩年前於中東及亞洲引致數以百計死亡個案的中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS-Cov)。

科大工學院副院長(研究及研究生教務)楊經倫教授表示:「我們的技術能有效消滅及抑制引致呼吸道疾病的病菌生長,保障市民健康。我們衷心感謝基督教靈實協會,讓我們於靈實寧養院進行為期十八個月的系統測試。這同時也是科大、業界與政府長期合作的成果。」

廣州呼吸疾病研究所證實,這套由科大研發的空氣潔淨系統,能有效殺滅近99%中東呼吸綜合症冠狀病毒、99.999% H1N1、逾99%H3N2,以及99%可引致手足口病的71型腸病毒。有關技術已被應用到家居空氣清新機,並於去年九月推出零售市場。其他由科大實驗室進行的測試亦顯示,新技術可消滅多種細菌,包括退伍軍人桿菌、克雷伯氏肺炎菌、可引致尿道及呼吸道感染的黏質沙雷菌,以及可引致肺炎的戀臭假單胞菌。

系統採用塗有微膠囊液的多層抗菌過濾網,當空氣穿過過濾網時,微膠囊液中所含的殺菌劑,不但能殺死空氣中的微生物,更可緩慢並持續地釋放消毒劑,淨化及消滅空氣中的細菌。帶有抗依附特性的塗層,可防止細菌黏附於過濾網表面,減低微生物滋生及生物膜形成的機會。

此技術的用途廣泛,可應用到不同的產品及領域當中,包括香港面對的一個重要環境挑戰─污水淨化處理。項目獲得業界及創新科技署資助。

有關香港科技大學

新聞

科大科研人員研發出具流體特質的固體超材料 可用於濾波或有助於防地震建築

香港科技大學(科大)科研人員成功創造出可以阻擋橫波傳遞的固體複合材料,該特質是流體獨有的波特性。而橫波可以在地震時引發具破壞性的水平搖晃。該複合材料又稱為超材料,可以用於濾波及控制振動,最終或有機會提供一種防地震的方法,或用於改善醫療用超聲波傳感器的效率。

由該團隊所研發出的超材料,是由三種固體物料所組成的複合材料,鋼柱包上矽膠,嵌入人工樹脂內,當中包裹著鋼柱的彈性矽膠層,在鋼柱的側面以及上下兩端的厚度並不相同,作用有如彈簧,運用各向異性共振效應,超材料在特定的頻率範圍內,可以傳遞縱波,阻隔橫波。

該科學突破是由物理學系的蒙民偉博士納米科學教授沈平所帶領的團隊,包括馬冠聰博士及傅財星先生所研發。沈平教授表示:「這項獨特的超材料結構,令固體及流體在波特性方面的分界變得模糊,亦開拓了固體彈性特質的新領域。這全新的概念有機會用於控制振動及應用於醫療方面。」該研究論文於去年十一月被刊登於自然通訊。

根據聯合國報告,地震是造成最多人命傷亡的自然災害。地震帶地區的建築所採用的設計及物料,對減少傷亡有關鍵作用。這種最新的防地震固體超材料可以嵌入柱及橫樑,以節省空間。這種超材料亦有可能用於翻新現有的建築,以提高防震效果。

具流體特質的固體或可用於改善醫療超聲波傳感器的效率。人體組織在彈性上與水接近,而超聲波傳感器是由固體物料所造成,運用超材料可以令固體的波特性與水更匹配,因而減少兩個界面接觸時的能源消耗,從以提高耦合效率,並減低超聲波感測器的雜訊。

橫波及縱波是兩種基本的波動模式。兩種模式都可以在固體物料中傳遞,但流體物料則會阻擋橫波的傳遞。科大團隊首次在實驗中觀察到固體複合材料亦可有流體的特質。該研究經費來自陳子亭教授的「新型的光波和聲波功能材料」研究項目,陳教授的項目獲大學教育資助委員會的卓越學科領域計劃撥款資助[1]。

有關香港科技大學

新聞

ORCID Identifiers in the HKUST Research Community

ORCID is a non-profit, cross-disciplinary effort to create and maintain a Registry of unique and persistent researcher identifiers. By the end of 2016, close to 3 million ORCID iDs have been created. Research funders and institutions worldwide are joining the effort to integrate ORCID iDs into their systems. At HKUST, EVPPO is requiring all faculty to have ORCID iDs and connect them to the HKUST Scholarly Publications Database (SPD).

新聞

Bathing for Elderly made Easy

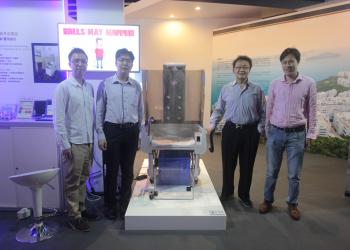

Illustrating the innovation at work at HKUST, Prof Neville Ka Shek Lee and his design team consisting of HKUST alumni have devised a novel way for seniors to wash in greater safety while retaining their independence

The bathroom can be a dangerous place especially when you are a senior. The US National Institute of Aging has found that more than one in three aged 65 and over fall each year, with 80% taking place there. Heart attacks, scalding and fainting are other incidents that can frequently occur while bathing.

2016

新聞

香港科大研究團隊研發嶄新音頻科技及商業模式 製作更實惠及更高性能的助聽器

香港科技大學(科大)的科研人員成功研發一款智能助聽器,不但可以讓用家選取並鎖定音頻來源以調較清晰度,價格亦更經濟實惠,只為現時市場上同類型產品價格的十分之一。這項新穎的音頻技術由工業工程及物流管理學系蘇孝宇教授,以及他的學生──科技領導及創業哲學碩士課程應屆畢業生張健鋼所研發。這項技術不但能有效改善長者及聽障人士的生活、提高語音識別系統的精確度,亦可改善保護聽力設備及手提電話、對講機等通訊設備的音效質素。蘇教授指,新一代智能助聽器結合創新科技及新銷售模式,既滿足市場需求,價錢亦更相宜。他說:「聽力障礙是長者普遍面對的問題,但不少長者基於金錢考慮及產品質素問題,拒絕使用助聽器。我們希望此新產品能協助改善有需要使用助聽器人士的生活質素。」這項新技術透過由生物工程學啟發研製的音頻過濾和模式識別系統,將目標音頻訊號及環境噪音隔離,用戶可調校目標音頻訊號的音量,令助聽器功效顯著提高。該技術達國際領先水平,並已申請專利。此外,蘇教授及張健鋼所組成的初創企業「音科有限公司」,為了將研究成果商業化,推出一個手機應用程式,讓潛在買家可於網上試用產品。該程式首先為用家進行認可的聽力測試,再根據其測試結果,度身訂造個人化的試用體驗,用家對結果感到滿意後,才訂購產品。此銷售模式能大幅削減產品價格,減幅達市面助聽器價格約九成。團隊憑藉其創新的音頻技術,於大中華區創業比賽中屢獲殊榮,當中包括海峽兩岸及港澳地區創新創業大賽的卓越創新獎,以及「新世界集團杯」首屆前海深港青年創新創業大賽的初創團隊組一等獎等。