新聞及香港科大故事

2019

新聞

科大運用人工智能技術 領導開拓極端天氣預報及早期山泥傾瀉預警系統 是為香港同類型最大研究項目

由香港科技大學(科大)領導的一個國際跨學科研究團隊,近日獲大學教育資助委員會(教資會)批撥一筆港幣9,185萬元的研究經費,用以建立一個全面的極端天氣及山泥傾瀉預警系統。這個由科大協理副校長(研究及發展)及中電控股可持續發展學吳宏偉教授領導的創新研究,將來或可將豪雨預報期由3小時提前至6小時前,為公眾及應變單位提供更充裕的時間以應對潛在的災害。

是次由科大領導的研究項目,合作機構包括香港中文大學、香港理工大學、香港大學、以及香港特別行政區政府土力工程處和天文台。科大提供了一個合作平台,為學界、業界及決策者創造協同效應。這個跨學科團隊由氣象學家、土力工程師、地理訊息學家和計算機科學家組成。團隊將緊密合作,並利用人工智能及機器學習技術,製作出一個嶄新的實時天氣預報系統、以及一個獨一無二的多源立體山泥傾瀉監測系統,將為經常面對山泥傾瀉威脅的地區如巴西、意大利、日本及其他一帶一路的國家提供借鑒。

吳教授表示:「目前,許多山巒起伏的地區,例如香港,仍未為因氣候變化引發的極端暴雨及其潛在的破壞性影響做好準備。如果2008年的那場極端暴雨,所發生的地點是香港島而非大嶼山,我們將難以想像對基建造成破壞及潛在的人命傷亡。但透過優化災難性天氣的預警系統,我們的研究將有助決策者、有關當局以及救援人員有更充足的時間作好準備,從而提高香港社區的復原力。」

是次項目屬教資會在港資助過的最大型山泥傾瀉研究計劃,範圍包括研究斜坡倒塌機制,以發展一個嶄新的早期山泥傾瀉預警系統。此預警系統將利用深度學習,分析由遙感衛星等不同監測器中取得的多源立體數據。此外,團隊亦會開發一個全新設計的多層柔韌泥石流屏障,以及其他環保防護措施,以防止山泥傾瀉。項目的另一重點是成立一個斜坡安全中心,為公眾及業界提供一個實感體驗的學習環境,透過大規模開放線上課程(MOOC)、新興的擴增/虛擬實境及可視化的技術等,教育並提升公眾的防災意識、同時促進技術的轉移。

新聞

機械人律師:你的AI調解員

離婚已讓人難受,還要處理各種法律文件和面對訴訟程序,可能令人更加心力交瘁。香港科技大學(科大)計算機科學及工程學系的教授和校友帶領幾位學生開發了「機械人律師」,不僅能為當事人節省時間和金錢,這人工智能科技更有機會廣泛應用於法律行業。

2016年,香港的離婚率比1991年多逾兩倍。香港調解仲裁中心主席及科大計算機科學及工程學系畢業生蘇文傑律師表示,家事調解的需求不斷上升,同時對中心資源造成壓力。他表示,很少離婚夫婦意識到高昂的法律費用和繁複冗長的法律程序會對他們的情緒造成困擾。很多人,尤其是跨境夫婦,不願意或無法當面進行歷時數月甚至數年的調解程序。

這些情況下,科技便可以化繁為簡,並避免正面衝突的發生。蘇律師於2018年夏天聯絡母校尋找合作機會,最後跟四名科大計算機科學及工程學系三年級學生包括陳子逸、張放舟、劉殊玥和 倪政鵬組成團隊合作研發全港首個能夠草擬僱傭合約及家事調解協議書,並配以聊天機械人功能的智能系統,這個項目亦是這四名學生的畢業習作。經過九個月的努力研發,並與法律專業人士通力合作,繼而反覆測試、從錯誤中學習,他們終可分享其研究成果,期待為法律界帶來革新轉變。

負責指導學生完成這份畢業論文的計算機科學及工程學系助理教授及微信-香港科技大學人工智能聯合實驗室副主任宋陽秋說:「這個計劃很有意思,因為該中心設計的程式以服務大眾為目標。」

機械人的首要任務,是要利用用戶根據20條問題所提供的答案,從中找出草擬協議所需的關鍵資料。用戶必須回答所有問題才能擷取協議,這個安排可以確定當事人已徹底考慮清楚離婚所要顧及的一切事項,例如子女的撫養權和贍養費等。

為了令機械人律師能媲美真人,團隊運用情感分析技術,從文字對話中識別離婚人士的真正感受和情緒。例如,當用戶輸入「我很高興」時,程式會將之理解為如釋重負而不是心花怒放。機械人律師甚至會盡力游說夫婦二人三思離婚決定。

團隊成員張放舟說:「機械人律師不但可以根據用戶的感受作出回應,更會建議用戶慎重考慮是否真的想要離婚。」他補充,若用戶態度猶豫,他們便會被轉介至其他的專業服務。

新聞

香港科技大學與眾安國際就金融和保險科技簽署合作備忘錄

香港科技大學工商管理學院 (科大商學院)與眾安科技(國際)集團有限公司(眾安國際)簽署合作備忘錄,在金融和保險科技領域為師生開拓新機遇。

科大商學院有志成為亞洲金融科技知識樞紐,正積極推展一項獲研究資助局主題研究計劃撥款的大型金融科技研究項目。該項目檢視金融科技對香港的影響,並探討如何推動香港發展成全球金融科技中心。

眾安國際為內地最大網際網路保險公司眾安在線(港交所股份代號:6060)旗下的子公司,在金融創新的新經濟擔當活躍角色。與眾安國際簽署合作備忘錄為科大金融科技研究團隊提供難得機會,除可從業界主要持份者直接了解科技與金融服務業的相互影響外,亦可勾劃出雙方在技術研發、人才培養和創業孵化三大領域的協作框架。

科大副校長(大學拓展)林文怡教授歡迎是次合作,並於簽署儀式上表示:「香港及其他地區的金融業瞬息萬變,科大和眾安國際從中預視到龐大的新機遇。我們與眾安國際的合作能互補優勢,有助推展更多金融科技研究,同時為學生提供更多體驗式學習、創意及領袖發展活動。」

眾安國際總裁許煒先生表示:「我們相信香港的新一代極具潛力為香港市場帶來改變。科大與眾安國際的合作是我們鼓勵和幫助學生於畢業前做好準備的開始,尤其是對金融科技和其他新興行業有熱誠的學生。」

該合作備忘錄包括多種形式的合作,如創業大賽和孵化項目、合辦研究和論壇、學生實習及畢業生就業機會等。

關於眾安國際

中國互聯網保險科技公司眾安在綫財產保險股份有限公司(港交所股份代號:6060)於2017年12月在香港設立眾安科技(國際)集團有限公司(眾安國際),針對金融科技與保險科技範疇尋求海外市場的國際業務發展、合作與投資機遇。眾安國際於2018年8月宣佈與軟銀願景基金合作,將眾安的科技解決方案業務擴展至海外市場,並以亞洲為首要重心。眾安國際全資子公司眾安虛擬金融有限公司(眾安虛擬金融)於2019年3月獲香港金融管理局(金管局)發出首批虛擬銀行牌照,允許公司在香港本地為消費者提供一系列廣泛而嶄新的線上金融服務。

新聞

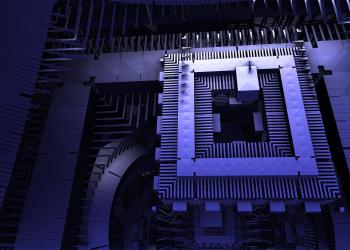

科大物理學家助開創量子記憶體新紀錄 為實現量子電腦應用推進一步

香港科技大學(科大)及華南師範大學(華師)的研究團隊,創出光子量子記憶體新紀錄,為實現量子電腦應用推進一步。

正如傳統電腦中的記憶體,量子記憶體是量子電腦中不可或缺的組件。量子電腦是建基於量子力學規律的新一代數據處理器,不但能克服傳統電腦的限制,其強大計算能力更有望拓闊基本科學的界限,譬如協助研發新藥物、破解天文學謎思,或開發更準確的預測系統與優化計劃等。有別於傳統電腦的計算單位「比特」(bits),量子電腦以「量子比特」(qubits)進行計算,每個單位可同時並行處理0和1,原則上可較傳統電腦更快及能處理更複雜的運算。

光子量子記憶體可以儲存並讀取飛行單光子的量子態。但要製備高效能的量子記憶體,至今仍舊是一個重大的挑戰,因為這需要一個高效的光子-物質的量子接口。此外,由於單一光子的能量非常微弱,極容易被雜亂的背景光所蓋過。因此量子記憶體的效能長期被局限於百分之五十以下 - 低於可讓量子記憶體作實際應用的門檻數值。

如今,由科大物理學系及蒙民偉納米科技研究所杜勝望教授、科大博士畢業生及現任華師教授張善超、前科大博士後及現任華師教授顏輝、以及來自華師與南京大學的朱詩亮教授所帶領的研究團隊,首次突破瓶頸,將單光子量子記憶體的效能提升至85%以上、保真度超過99%。

團隊利用激光和磁場將數以億計的銣原子捕捉到一個毛髮狀的窄小空間之中,並將這些原子冷卻至接近絕對零度(約0.00001 K),從而創造了一個量子記憶體。團隊還巧妙地將單個光子與光學噪音區分開來。是次研究成果使量子電腦『大眾化』這夢想邁前一步。這種量子記憶體還可被用作量子網絡的中繼器,為新一代量子互聯網奠定基礎。

新聞

科大構建大中華區首個量子光學攝影機 開拓天文物理及宇宙學前沿知識

香港科技大學(科大)將透過創新手法,以「量子光學」技術構建一款新型天文攝影機,以探測於數十億光年以外原本無法探測的訊號。這台攝影機有助解開天文物理及宇宙的謎團,包括透過分析黑洞附近的光訊號來源和變化以揭示當中的奧秘。

由諾貝爾物理學獎得主、科大賽馬會高等研究院趙氏廷箴懷芳教授喬治.斯穆特所領導,這座攝影機的設計及建造屬科大「宇宙物理及量子光學實驗室」(實驗室)其中一個研究項目。攝影機製成後,將會被移送到位於海拔2,750米的哈薩克Assy Turgen國家天文台,並獲配置在當地的自動化望遠鏡上進行測試。斯穆特教授邀得納扎爾巴耶夫大學、加州大學柏克萊分校以及巴黎大學的研究人員一同參與該計劃。在哈薩克的測試完成後,攝影機將會運送至西班牙加那利群島:一個擁有更清澈夜空的地方,進行主要的研究工作。

斯穆特教授表示,希望實驗室的項目能有助提升香港在天文物理及宇宙學研究方面的實力,他謂﹕「量子光學跟影像學及光譜學有本質上的分別,有潛力為我們提供另一個了解宇宙資訊的渠道。這款攝影機會為天文物理及宇宙學,以至物料研究及量子通訊方面帶來重要影響。同時,我期望這項目會為香港帶來機會,匯聚國際天文物理及宇宙學領袖,共同推進量子天文學邁向新紀元。」

雖然傳統天文望遠鏡可讓我們觀測天文現象,但不能呈現光子(即光的最小單位)的微細活動及內在屬性。而這些光子的資訊,對天文現象的理解及闡釋非常重要。因此科學家近日開始將原先只在粒子物理學才會用到、一種被稱為「矽基光電倍增器」的量子光學技術,應用到天文學範疇上。

透過這種技術,科大將製作出大中華區首部量子光學天文攝影機,用以探測和分析光子的微弱訊號,以及包括其抵達方向、時間、波長與極化等特性。攝影機能夠呈現的空間度與時間資訊量,不但可以讓我們及時監測到很多早於多年前已經出現、但一直成因未明的天文現象,如「快速電波爆發」、白矮星表層的對流活動或毫秒脈衝星等,更有機會助我們探究宇宙於不同時期的環境與狀態。

新聞

科大研究團隊發現7,000多個新海洋微生物種 刷新人類對海洋微生物多樣性認知

香港科技大學(科大)一批海洋科學家近日發現逾7,000個全新海洋微生物物種,當中包括一種首次於海洋中被發現、擁有最新基因編輯系統CRISPR的天然藥用產物酸桿菌門(Acidobacteria),不但刷新了人類對海洋微生物多樣性的認知,更為研發新型藥物帶來希望。

研究團隊由科大海洋科學系署理主任兼捷成David von Hansemann理學講座教授錢培元帶領。透過原位培養生物膜的研究方式,科大與沙特阿卜杜拉國王科技大學、美國喬治亞大學和澳洲昆士蘭大學的研究人員合作,於全球各地包括太平洋、大西洋、印度洋等水域取樣,歷時八年,最終發現了超過7,000多個全新海洋微生物物種以及10個新微生物門類,打破科學界目前認為只有80門共35,000[1]多個海洋微生物物種的論斷,大大提升人類對海洋微生物的認知。

其中今次研究所發現的新型海洋酸桿菌門,過往只曾在陸地土壤中被發現。酸桿菌門因擁有大量化合物合成基因簇,可用作對抗腫瘤及製造新型抗生素藥物,一直備受關注。今次於海洋中發現的酸桿菌門,不但擁有跟其陸地類別的相同性能,更具備當下熱門的CRISPR基因編輯系統,是海洋微生物中首例。研究結果已於國際權威科學期刊《自然—通訊》中發表。

錢教授表示:「今次大量新海洋微生物物種的發現,不僅提升了人類對海洋微生物多樣化的認知;更重要的是,這些新發現物種各具功能,為進一步了解生命、以至幫助人類對抗疾病提供新的線索。」

新聞

香港科大共同研發延緩受損神經退化新機制

由香港科技大學(科大)、中國科學院(中科院)及暨南大學組成的研究團隊,最近發現一個可延緩受損神經退化的新機制,為治療神經損傷及神經退行性病變如柏金森症、肌萎縮性脊髓側索硬化症(俗稱漸凍人症)等帶來新希望。軸突是神經元/神經細胞延伸出的細長突起,負責傳導訊息予肌肉及其他神經細胞。一直以來,神經元之間長度達數米的神經可如何維持其完整性,是神經科學中的重要問題之一。 一旦軸突不能維持完整,將導致軸突死亡與神經退化,這種情況非常類似如本次研究所針對的神經受損而引起的瓦勒氏變性。多年來,NMNAT相關通路是已知唯一能抑制瓦勒氏變性導致的受損神經退化的機制。然而,是次由科大生命科學部鄭氏理學副教授劉凱教授、中科院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心方燕姍教授,以及暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院李昂教授合作的研究,發現了一個全新的可延緩受損神經退化的蛋白Vps4。該研究成果已於科學雜誌《Science Advances》上發表。團隊通過對果蠅的基因篩查及其後在老鼠上的驗證,發現上調Vps4的表達量,於離體細胞實驗或老鼠在體實驗都能有效延緩受損神經退化,在體實驗可達3天。這一發現對理解軸突完整性的調節及神經退化分子機制方面是一個重大突破。此外,與NMNAT機制不同的是,Vps4還具有調節自噬功能— 即一個清除受損蛋白質和細胞器以對抗損傷及衰老對神經退化所構成的負面影響的機制。因此缺失Vps4將引發自噬功能障礙,並導致日後的軸突退化。