新闻及香港科大故事

2025

新闻

迈向零碳:科大公布减碳蓝图 创本地大学先河

香港科技大学(科大)今日宣布推出《净零排放行动计划》(行动计划),此为香港高等教育界中,首份采用多管齐下策略的综合行动纲领,旨在推动于2045年前实现净零排放的愿景。科大将利用可再生能源所带来的发电收益,共投放3,000万港元资金,进一步推动减碳研究,并于校园应用各项创新减碳方案。

经过广泛咨询后,科大订立进取的温室气体减排目标,包括在2035年减少50%温室气体排放,并于2045年实现全面净零排放1 。事实上,科大自2014年推出首份可持续发展总体规划以来,已成功减少34%的温室气体排放,为是次推出的《行动计划》奠下成功的基础。

科大《行动计划》最重要一环,乃推出《净零建筑标准》,为所有新建和翻新建筑订立严格设计和运营指引,相关规定更超越香港最高的绿色建筑认证要求。其中,预计于2025年落成的李家诚创科大楼将成为本港隐含碳最低的建筑之一,每平方米二氧化碳排放当量低于500公斤,较香港绿色建筑议会的非住宅建筑基准低30%。2

此外,科大承诺在未来八年投放3,000万港元,以「生活实验室」模式,于校园内应用崭新减碳意念与方案。这笔资金有部分来自大学参与「上网电价」计划所带来的收入,科大校园设有2.5兆瓦太阳能光伏系统,为本港大専院校最大规模的同类型发电系统。

科大副校长(行政)谭嘉因教授表示:「面对气候变化议题,各大学均需展现其领袖风范,为此重要议题贡献力量。科大的《净零排放行动计划》涵盖大学运作的不同层面,正正彰显了科大上下一心,致力以创新思维应对气候变化。我们期望,透过订立更具挑战性的减碳计划,不仅体现科大对推动创新落地方案的决心,还可激发合作伙伴、业界及政府对此议题作出更深入的讨论,携手应对此一挑战。」

科大可持续发展及零碳办公室处长梁启明博士补充说:「要推动实现净零排放,必须清晰的策略、目标及时间表。科大将会定期检讨各项措施的进度,不断完善《行动计划》的内容,回应最新的发展需要。市面上许多实现净零排放的相关技术仍属开发阶段,科大将会勇于尝试,于校园内试行不同的创新方案,推动《行动计划》成功落实。」

香港科大故事

智胜风暴:气候专家冀身体力行 助城市应对极端天气

在香港,每逢盛夏的台风季节,可能会遇上山泥倾泻、内涝、塌树等状况,场面有时令人触目惊心。而过去10年间,极端降雨也更频繁袭港,其强度甚至超越黑色暴雨警告信号的程度。这个趋势正好揭示全球暖化对我们日常生活和安全的影响日增,让我们不禁反思:在面对大自然的怒号时,应当如何做好准备?

气候专家陈飞教授为此积极寻求解决方案。2024年,他加入科大担任环境及可持续发展学部副主任。陈教授曾于美国国家大气研究中心工作逾28年,现时在联合国世界气象组织身兼要职,开发可预测多重灾害的崭新天气预警系统,务求助大湾区及东南亚城市应对极端天气的冲击。

「香港对暴雨天气并不陌生,而且拥有健全的经济基建设施和密集人口,是针对极端天气试验不同创新方案的理想城市,从而助提升其他东南亚超大城市对气候变化的适应能力。」陈教授解释:「我们可先在这里建立预警机制,然后让曼谷、吉隆坡等城市借鉴。」

暴雨可引发山泥倾泻,堵塞车道和街道,不仅造成经济损失,还对公众安全构成严重威胁。

跨界协作 各司其职

陈教授现正构思将人工智能(AI)技术融入预警系统,以提升其天气预测能力。然而,这个系统并不仅限于发放天气警报,更重要的是集合政府部门、研究人员及非牟利机构的资源和专业知识,促成跨界合作。

新闻

科大团队破解纳米结构 研发高效稳定钙钛矿太阳能电池

香港科技大学(科大)工学院研究团队持续推动可再生能源电池技术发展,率先透过突破研究钙钛矿太阳能电池纳米结构,成功研发出一款既高效又稳定的电池,可望大幅降低其使用成本及扩大其应用范围,将科研成果落地贡献社会。

相对现行主流使用的传统硅晶太阳能电池,钙钛矿太阳能电池能量转换效率高、生产时材料成本较低及可达至永续製造,属极具发展潜质的前沿技术,是科研界重点研究课题。惟钙钛矿太阳能电池在光亮、潮湿及高温环境下,表现有欠稳定,阻碍它投产。其中,钙钛矿薄膜内部的正离子分布不均,削弱电池性能。

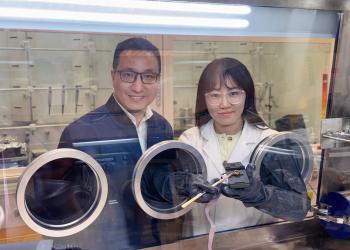

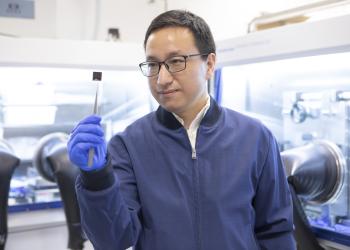

科大化学及生物工程学系副教授周圆圆教授领导的研究团队发现,在钙钛矿薄膜晶粒的三角边界处上,存在内凹几何结构,这些结构产生「陷阱」束缚正离子,令它分布不均。研究团队其后採用了一种化学添加剂「乙酸丁基铵」,浅化晶粒上的内凹,并将其深度降低了三分之一。经此技术所製得的钙钛矿电池,在效能上增长近26%,同时在各项标准稳定性测试中,表现优异。

周教授说:「现时研究大多聚焦于宏观或微观层面去改进钙钛矿电池,甚少研究更细微的纳米级结构。团队利用阴极射线发光显微镜,并结合一系列先进技术,发现这些纳米内凹结构影响薄膜正离子分布,这正正是影响电池光电转换效率与稳定性的关键。」

研究成果已在纳米科技领域的顶尖学术期刊《自然纳米技术》(Nature Nanotechnology)发表,论文题为「Nanoscopic Cross-Grain Cation Homogenization in Perovskite Solar Cells」。

论文的第一作者、科大博士后研究员郝明伟博士补充道:「钙钛矿是一种软晶格材料。团队在实验过程中,观察到钙钛矿薄膜与传统材料结构差异大,已开展下一阶段的研究釐清相关机制,期望扩展钙钛矿太阳能电池的商业应用,以创新产品推动再生能源市场发展。」

本研究的共同通讯作者为美国田纳西大学诺克斯维尔分校的Mahshid AHMADI教授,其他合作伙伴来自美国耶鲁大学、美国橡树岭国家实验室、韩国延世大学,以及香港浸会大学。

2024

香港科大故事

新材料「设计师」:打造更先进的太阳能电池

不少人常会选择逗留在自己熟悉的专业领域内发展,即使已经取得显著成就,也未必敢于冲出舒适圈。然而,周圆圆教授拒绝固步自封,为拓展他的研究领域永不停息,更不畏困难,积极推动新型太阳能技术走向商业化。

周教授通过「30周年策略招聘计划」加入科大,现为化学及生物工程学系副教授。他在亲自设计的新实验室中,带领研究团队研发崭新材料,期望可逐步将可持续能源融入日常生活。

在周教授实验室内,研究人员正忙于操作不同精密仪器,全神贯注地研究和仔细分析一种名为「钙钛矿」的先进材料。这种新材料可用于制造如纸般轻薄的薄膜太阳能电池,其生产成本较现时市场常用的硅电池更低,更有潜质展现更高的能量转换效率。

周教授解释:「制造硅电池的实际工艺成本依然高昂且工序繁复,而钙钛矿太阳能电池作为一种薄膜光伏技术,能通过极低成本的溶液涂层技术制备,拥有庞大商机。」

现时可利用低成本的溶液涂层技术,制成钙钛矿太阳能电池。图为钙钛矿薄膜的溶液形成过程。

新闻

科大致力推动联合国可持续发展目标 荣膺影响力排名全球第19位

香港科技大学(科大)首度参与泰晤士高等教育(THE)的《大学影响力排名2024》,并勇夺全球第36位,名列香港及中国内地第一,反映科大就全球可持续发展所付出的努力和取得的成果,备受国际认同。 排名由THE昨日于曼谷举行的全球可持续发展大会(GSDC)上公布。 该排名评估全球2,100多间大学于实现联合国17项可持续发展目标(SDGs)中的表现。 其中,THE特别表扬科大在建设强韧基建及工业,加速创新(SDG 9)、推动可持续城市发展(SDG 11)和负责任消费与生产(SDG 12)这三大范畴的贡献最为突出。 科大副校长(大学拓展)汪扬教授欣悉科大在最新影响力排名表现突出,他表示:「这印证了科大在改善人类生活环境方面所作的贡献。 面对现今日益复杂的挑战,除了善用科技外,我们也需要透过跨院校和跨学科的合作,应对各种议题。 作为孕育创新科技的基地,大学应担当领导角色,推动更多协作,以促进全球智慧及可持续发展。” 科大今日更坐言起行,牵头于GSDC大会上邀请15间来自亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲和中东的院校*参与联署碳中和宣言,承诺将校园打造为生活实验室、推动创新应用,以实际行动缔造可持续的未来。 生活实验室的理念源于科大数年前推出的可持续发展智慧校园计划。 在该计划下,科大至今已资助36个项目,包括化学品减耗和节能电表等智能系统。 汪教授说:「可持续发展是一种思维。 科大的思维和愿景,是将校园变成零碳生活实验室,以促进体验式学习及研究。 可持续发展亦需要跨国界的协作和知识共享,借着这个联合宣言以及其他新猷,例如推动跨地域研究协作的环球知识网络(Global Knowledge Network)等,我们期望能激发更多创新解决方案,以应对气候变化、水资源管理、可再生能源和可持续交通运输等挑战。」

新闻

科大扩充校园电动车充电基础设施 促进可持续发展

香港科技大学(科大)为实现大学「2028可持续发展挑战」减排目标,未来三年将投放最高港币4000万元,为清水湾校园内逾三成的停车位,加装电动车充电设施和相关软件配套,以及培养可持续的通勤习惯。

为支持香港特区政府的「香港电动车普及化路线图」,并协助大学减少大学车辆和教职员通勤衍生的排放,科大将为校园内约360个停车位,配备输出功率不低于7千瓦(7kW)的中速充电设施。这个优化电动车充电基础设施项目完成后,科大将拥有本地高教界别最完善的电动车配套。

优化项目自2022年起,已于教职员宿舍一带安装了充电基建以支援150多个充电设施。未来四年,大学将继续提升电力供应设备、安装一个负载管理系统,以及于清水湾校园的室内外停车位加装充电设施。近日,大学亦获宝马香港捐赠四个快速充电器,并已于本周初开始试用。

科大副校长(行政)庞鼎全教授表示:「作为一所矢志推动香港经济和社会发展的大学,科大致力培育下一代在应对全球问题时,需着重可持续发展的考量,同时要藉前沿研究及创新科技,缔建可持续的环境与生活方式。为促进环保文化,并助科大实现在2045年前达至净零排放的目标及决心,我们推动此电动车充电项目,从而鼓励低碳排放的交通出行。这些更方便、更充足的电动车充电设施,将有助于创建一个更绿色的未来,支持香港实现碳中和目标,为社群和环境的福祉出一分力。」

为推动电动车普及化,科大社群目前可免费使用清水湾校园内的充电设施,但在整个优化项目完成后,大学或会考虑收取象征式费用,主要用作支付电费和设施保养的成本。

大学亦将引入由前沿人工智能摄影机技术驱动的智能停车管理系统,以识别车牌和侦测车位使用状况。相关系统将整合到现有的科大教职员手机应用程序中,显示充电设施的实时使用情况及预订使用充电设施,为电动车车主提供便利,并更有效率地分享校园内的充电设施。该系统亦会于未来优先预留停车位予参与共乘计划的车主,从而推动更可持续的通勤习惯。

作为大学「2028可持续发展挑战」促进温室气体减排和能源减耗策略之一,上述智能停车管理系已通过「可持续发展智慧校园」计划的第七轮甄选程序,获大学批准为试点计划全面落实执行。

新闻

科大团队研发AI模型 能协助减少全球农田氨气排放达38%

由香港科技大学(科大)领导的一支国际研究团队,以人工智能技术(AI)研发出一个机器学习模型,能有效促进全球农田的氨减排。该研究发现,目前农田所排放的氨气量( ammonia ) ( NH3 )不但较预期为低,更发现采用优化的施肥管理能降低农田氨排放总量达38%,有助全球各地制定合适的减氨策略,并为落实联合国「永续发展目标」当中有关确保粮食安全、消除饥饿,以及促进永续农业的目标带来新希望。

多种农业及工业过程所释放的氨,会污染空气和水质,影响生态环境及人类健康。虽然氨并非温室气体,但进入土壤或大气后,会形成一氧化二氮等化合物,成为强效温室气体,引致气候变化。

三大主要农作物包括水稻、小麦和玉米皆释放的氨气,已占全球农田氨排放总量的一半。随着人口及粮食需求的持续增长,实现农田氨减排成为了全球可持续发展亟待解决的难题之一。然而,现时全球欠缺准确的数据统计,各国很难实施适合本国具体情况的有效减排策略。

有见及此,科大理学院数学系兼跨学科学院环境及可持续发展学部讲座教授冯志雄教授,联同南方科技大学(南科大)郑一教授,领导研究团队收集并分析全球不同地区於1985年至2022年间的田间观测数据,并制成数据库。

团队利用AI及相关数据,研发出一个能预测农田氨排放率的机器学习模型,并分析气候、土壤特质、农作物种类,以及灌溉、施肥及耕作等人为管理因素对氨排放的影响。该模型更能按不同地区的情况,建议最合适的施肥管理方针。例如,研究发现,由於温度最影响亚洲地区小麦种植产生的氨排放率,面对全球暖化带来的影响,76%位于亚洲的小麦田,可透过施用高效肥(enhanced-efficiency fertilizers )去降低氨排放量。

新闻

科大校长叶玉如出席2024「冬季达沃斯」:「我们不仅追求更长寿 ,亦应增添有生命力的岁月」

香港科技大学(科大)校长叶玉如教授早前出席瑞士达沃斯-克洛斯特斯举办的世界经济论坛年会,与不同国家及地区的代表会面,深入探讨全球重大议题。 叶教授在多场热烈的讨论中,就健康老龄化、气候变化对全球带来的挑战,以及大学于推动可持续发展和人工智能在研究与教育中的角色,分享其精辟见解。

今年世界经济论坛年会的主题为「重建信任」,云集全球逾125个国家和地区的3,000多名来自政商界的代表及社会贤达,当中包括七国集团、二十国集团及其他国际组织的成员,藉以重建互信基础、促进全球合作,以及携手应对当前严峻而复杂的挑战,包括气候变迁、经济发展和人工智能等迫切议题。

作为香港高教界唯一获邀出席活动的大学校长,叶教授参与了多场重要的交流活动,当中包括关注人口变化,探索人类长寿之路的专题研讨会,与来自包括欧洲联盟委员会、宏利金融和美世等跨国企业和国际组织的代表交流。 她指出,随着年龄增长,维持大脑健康及生活品质,至为重要。

叶教授认为:「我们不仅追求更长寿,亦应增添有生命力的岁月。 在延龄增寿之余,更重要的是保持思维清晰、充满活力,并能为社会作出有意义的贡献。 」科技的进步大大改善了人类的健康,然而,长者仍面临不少疾病风险。 例如有研究显示,全球阿尔茨海默症(AD)患者的人数至2050年或将超越一亿。

有见及此,叶教授提倡推动「全民脑健康」(brain health for all)。 她呼吁公营及私人机构投放更多资源于大脑研究,了解构成大脑老化背后复杂的机制,从而降低长者患神经退化疾病的风险。 作为一名高教界领袖,叶教授亦强调大学应鼓励终身学习,引入弹性和灵活的课程,协助有志工作的退休人士重返职场。

叶教授是全球知名的神经科学家,她在AD预测、诊断和治疗领域取得卓越成就,广受国际认同。 其中,她的研究团队成功研发了一个简单而可靠的血液检测方法,能及早筛查并识别AD患者,为应对这项全球重大健康挑战贡献良多。