新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大研究团队研发创新聚糖靶向系统 有助开发转移性肿瘤预防疗法

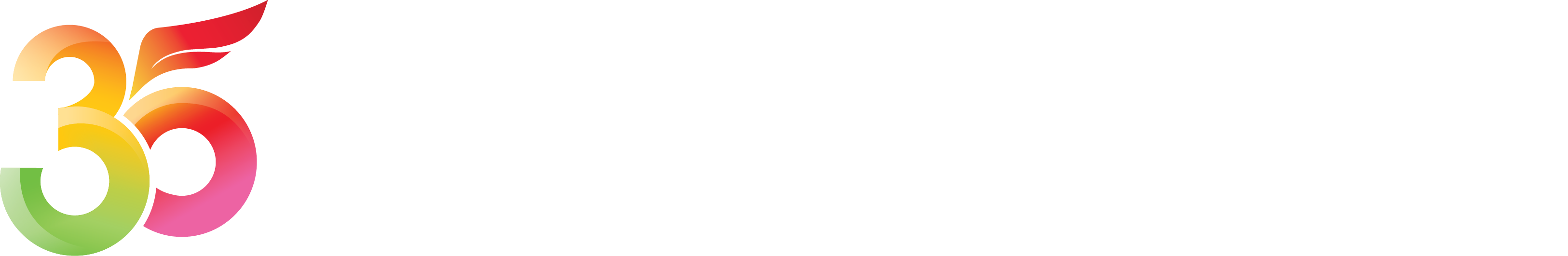

香港科技大学(科大)化学系助理教授黄敬皓教授领导的研究团队近日透过生物工程技术取得重大突破,研发出新型的聚糖靶向系统,称为「凝集素定向蛋白聚集疗法(LPAT)」。透过这项技术,研究团队成功在小鼠模型中开发出能够预防转移性乳腺癌形成及生长的治疗方法。靶向抗癌疗法具有难以替代的临床价值,其通过更严格筛选、更精准的方式消除癌细胞,可避免传统化疗常有的严重副作用。现时,癌症靶向疗法主要採用单克隆抗体技术,该技术通常被设计用于识别癌细胞表面过度表达的特定生物标志物。尽管抗体在靶向治疗领域的影响无可比拟,但其亦存在一项众所周知的局限——无法有效区分癌细胞相关的聚糖与正常健康组织中的聚糖。因此,众多靶向聚糖的抗体药物均未能通过临床试验。许多癌组织在生长和转移至身体其他部位时,其细胞表面聚糖水平会显著升高,然而目前针对该靶点的有效干预策略仍属空白,未能充分实现靶向糖基化治疗的潜力。为攻克此难题,黄教授的研究团队近期于《Biomaterials》期刊发表一项研究,提出一种新策略:透过生物工程设计的蛋白质疗法,选择性地结合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌细胞。该治疗剂利用高转移性癌细胞分泌的天然蛋白酶释放活化蛋白,随后该活化蛋白可自组成六聚体蛋白复合物,从而强力结合高唾液酸化乳腺癌细胞。反之,当遇到正常细胞如红血细胞时,治疗剂因无法满足激活条件而结合能力极弱。研究显示,该技术能显著抑制高转移性乳腺癌细胞的黏附、侵袭及迁移活性。此外,研究团队还证明该疗法能完全抑制转移性肺肿瘤在小鼠体内形成。回顾这项成果,黄教授表示:「我们在这项研究中观察到的聚糖识别精度,是抗体技术难以轻易实现的。鉴于目前仅触及该技术的表层,我们非常期待进一步探索转移预防疗法的可能性。」

新闻

科大研究发现以污水系统处理湿厨余成本效益更高

香港科技大学(科大)研究团队透过分析香港、北京、纽约等全球29个大城市的厨余数据,建立了一套创新的城市厨余管理框架。研究指出,在厨余含水量较高的「湿厨余城市」如香港,将厨余搅碎并导入污水系统进行处理,比单靠依靠堆填更具效益,此举更可令整体温室气体排放量降低约 47%,同时减少约 11%的废物处理成本。该研究为全球城市的厨余管理提供全新的量化依据。研究由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括博士后研究员郭洪骁博士及博士生邹旭等,并与华中科技大学研究团队合作。研究成果以〈Redefining separate or integrated food waste and wastewater streams for 29 large cities〉为题,在国际学术期刊《Nature Cities》上发表。随着全球都市人口上升,厨余量亦不断增加。目前,大部分城市仍採用堆填或焚化的方式处理厨余,然而高含水量的厨余显着增加运输成本及能源消耗。例如在美国,堆填区中的厨余产生的甲烷佔整体堆填区排放量的58%,已成为主要的温室气体污染来源之一。研究团队通过收集全球29个大城市的厨余组成、污水量、能源消耗与处理成本等数据进行科学分析,发现影响厨余处理效益的关键因素并非厨余重量及种类,而是其含水量(moisture load)。含水量愈高,固体废物处理系统的负荷愈大,相应的处理成本和排放量也会随之增加。研究团队提出的「城市生物废弃物通量」(Urban Biowaste Flux, UBF)框架计算出,当城市每年人均厨余含水量达到46.8公斤时,採用透过污水系统结合堆填或焚化的「整合方式」处理厨余,会比单纯以固体废物方式处理更加有效。香港、北京及首尔等汤水及新鲜食品比例较高的城市均属于典型的湿厨余城市。研究显示,在这类城市中,使用厨余研磨器把厨余导入污水系统,有助提升整体处理效能。以香港为例:

新闻

科大研发创新高效、低成本污水处理技术

香港科技大学(科大)研究团队研发出一项突破性的污水处理技术。该技术结合了基于生物沉积形成的生物膜滤网与超音波空蚀清洗技术,能在厌氧条件下于3.8秒内完成滤网清洗,其处理污水量较现行传统生物膜反应器(MBR)高出10至20倍。新技术不仅在极低能源消耗下维持高效运作,经处理后的水质亦高于国际及本地标准,每立方米汙水的处理成本亦更低至传统MBR的50%。这项创新技术为处理生活和工业汙水带来可持续性的崭新方案。研究团队由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括土木及环境工程学系博士后研究员郭洪骁博士及博士生罗宇等人,研究以「瞬态空化实现滤网式生物反应器中滤饼层的超快速去除,从而高效完成污水处理过程中的泥-液分离」为题于《自然 – 水》期刊发表。MBR为现时全球最普遍应用的二级污水处理技术之一,利用微生物经好氧或厌氧方式,分解污水中的有机物。以香港渠务署所制订的标准为例,经二级处理污水的总悬浮固体(TSS)须符合每升30毫克或以下的排放标准。虽然MBR技术在分离水与悬浮生物方面表现出色,但膜污染(fouling)问题严重,需要定期清洗和更换,导致营运成本相对高昂。科大团队设计的生物膜网状滤网(Mesh bioreactors, MeBRs),采用10至200微米的网状结构,利用微生物自然沉积形成的薄膜进行固液分离,并使用压电式超声波换能器(piezoelectric ultrasound transducers),透过超声波产生气泡并瞬间破裂所造成的空蚀现象(cavitation),迅速剥离网面上的污染物(biocake)。在好氧情况下能在10秒内完成清理程序,至于在处理家用污水的厌氧情况下,清洗时间更缩短至 3.8 秒。MeBRs的多项关键突破包括:

香港科大故事

从科大启程 踏上国际科研菁英之路

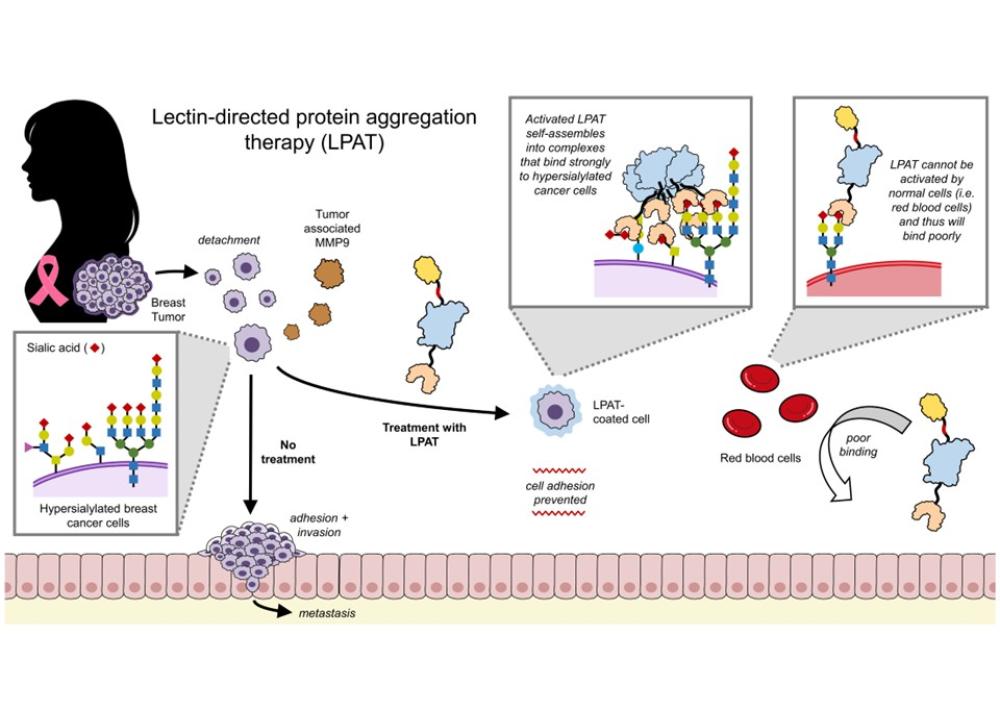

香港科技大学(科大)理学院开设的「国际科研课程」(International Research Enrichment,简称IRE),专为怀抱科学梦想、渴望探索未知的学生而设。自2014年创立以来,IRE为理科学生提供了一条系统化的科研进阶之路,使他们在本科早期已能接触和参与科学研究,并于二年级甚或更早之前,便获得导师指导并确立研究方向。课程最大特色是着重培养学生的国际经验和视野,通过专设奖学金资助必修的海外科研实习科(SCIE3900),并灵活结合交流学期,让学生能投入更长时间于国际研究实习,累积更丰富经验。这项课程已为众多优秀学生开启宝贵机遇,塑造其学术之路。校友黄德轩和林嘉聪正是其中的杰出例子。黄德轩——化学界的创新先锋

黄德轩在2025年香港桂冠论坛上分享其化学研究成果。

新闻

科大首创机械互锁分子材料 有效提升锂电池效能及安全性

香港科技大学(科大)工学院的研究团队率先研发出一款运用机械键来制备用于锂电池的准固态电解质,首次将机械互锁分子(MIM)应用于共价有机框架(COF)中,可实现高性能电池运行,并利用互锁体系独特的化学性质,以打造出安全、稳定且电能容量更高的锂电池。传统液态电解质存在诸多风险,包括易燃、锂负极不稳定、枝晶生长以及不稳定界面层的形成。固态电解质提供了更安全的替代方案,其中醚类聚环氧乙烷(PEO)常用于锂离子的配位和传导。然而,由于其复杂的网络结构和不明确的传输路径,这些聚合物的离子导电率一般较低,因此需要进一步优化设计。机械互锁分子已广泛应用于分子机器如分子梭等,但在储能领域的研究仍有不足。冠醚作为机械互锁分子的关键大环化合物,与锂离子结合时能展现出强烈的主客体作用和良好的离子迁移性。若能将这些互锁分子整合到高结晶度、多孔的 COF 中,研究人员便可以利用其特性实现高效的锂离子传导,并有效提高负极的稳定性。有鉴于此,在科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领下,研究团队设计了一种 MIM-COF 准固态电解质。该电解质能利用可响应力学作用或配位变化的机械键作为功能单元,而 COF 则将其动态特性放大至宏观层面,从而推进了 MIM 在能源器件多孔框架中的集成应用。团队所制备的 MIM-COF 准固态电解质具有优异的室温离子电导率(3.20 × 10⁻³ S cm⁻¹)和锂离子迁移数(0.60)。根据电脑计算的研究发现,冠醚的动力学和 Li⁺ 结合位点,与实验结果相互印证,并为未来电解质设计提供指引。在实际测试中,采用该准固态电解质和磷酸铁锂复合正极(LiFePO₄ composite cathode)的全锂电池在室温和 0.5C 倍率下初始放电容量为 113 mAh g⁻¹,充电和放电过程循环 600 次后容量维持在 95% 左右。在 60℃ 和 2C 倍率下,循环 300 次后容量则维持在 85% 左右,库仑效率达到 99.99%,结果反映此准固态电解质在提升锂电池稳定性与寿命方面极具应用潜力。金教授指出:「我们基于已有的 MIM 研究,对电池中自锁冠醚的运动进行了分析,可望启发更广泛的自锁组分应用。我们的目标是进一步优化这些大环化合物,以开发先进的电池材料。」

新闻

「诺贝尔英雄@科大」盛会 科学泰斗与师生共探前沿科技

香港科技大学(科大)今日隆重举行「诺贝尔英雄@科大」学术盛会,邀得四位诺贝尔奖得主亲临科大,与逾400名师生及公众人士近距离交流。是次盛会为科大创校35周年志庆重点活动之一。活动充分彰显科大致力连系全球顶尖学者与本地社群,作为知识摇篮与人才培育基地的重要角色。四位分别荣获诺贝尔生理学或医学奖、经济学奖、化学奖及物理学奖的学界泰斗,分享其科研历程及在浩瀚的科学世界中探索的心得。在科大校董会成员兼管理学系客座教授罗宝文教授的主持下,一众诺贝尔奖得主与参加者进行了互动问答环节,其间师生踊跃发问,气氛热烈,共同探讨了多项影响世界未来发展的重要议题,四位诺贝尔奖得主包括:发现细胞周期的关键调控因子的蒂姆.亨特教授(2001年诺贝尔生理学或医学奖得主)发现一氧化氮作为心血管系统中信号分子的路易斯.路伊格纳洛教授(1998年诺贝尔医学奖得主)提出确定衍生品价值新方法的罗伯特.默顿教授(1997年诺贝尔经济学奖得主)在二维材料石墨烯领域进行开创性实验的康斯坦丁.诺沃肖洛夫教授(2010年诺贝尔物理学奖得主)亨特教授讲述其团队发现细胞周期调节因子的历程时提到,这一发现由最初被学界认为「在理论上不可能」。然而,经过多年努力不懈的研究和反复验证,最终成功证实了该因子的存在和作用。他主张科研人员应致力于探索具影响力的基础科学问题,而不必拘泥于其即时的应用价值。

新闻

科大13项研究项目获研资局资助 项目数量及金额为全港院校之冠

香港科技大学(科大)在2025/26年度大学教育资助委员会(教资会)辖下研究资助局(研资局)的「协作研究金」及「研究影响基金」项目遴选中,展现出卓越的科研领导力。科大共有13项研究项目成功获得「协作研究金」及「研究影响基金」拨款,资助总额逾港币7,700万元;无论在项目数量和金额方面,均位列全港所有教资会资助大学的榜首。此佳绩不仅彰显科大致力推动跨学科及跨院校研究,在将前沿研究成果转化为具社会实效的解决方案以提升社会福祉方面,亦实力雄厚。是次获研资局资助的研究项目涵盖多个对未来发展至关重要的前沿领域,包括人工智能(AI)、量子材料科学、微电子与自动化系统等尖端科技。这些研究旨在应对当前迫切的挑战与机遇,例如提升城市抵禦气候灾害的能力、加速低碳经济转型、提升金融数据分析的精准度、开拓精准医疗技术的应用,以及构建低空经济产业生态系统。科大副校长(研究及发展)郑光廷教授祝贺各研究团队,并强调研资局的拨款对科大科研发展具有深远意义。他表示:「科大衷心感谢研资局对我们的跨学科研究工作予以充分肯定。科大始终秉持『创新为民、科研为用』的理念,致力将前沿科研成果转化为对社会带来切实价值与效益的创新方案。今年获资助的项目极具发展潜力,涵盖能源、灾害应对、医疗健康、金融发展等关键领域。展望未来,科大将继续加强与政府、产业界、学术及科研机构,以及投资界的紧密合作,共同推动新质生产力发展,以科技创新贡献香港、国家及全球社会。」获资助项目简介:研究项目协调项目之科大学者协作研究项目补助金

2025

新闻

科大研究团队揭示细胞内部蛋白质运输机制

香港科技大学(科大)生命科学部副教授郭玉松教授领导的研究团队在理解细胞如何管理蛋白质内部运输的机制上取得重大突破。此运输过程不仅对维持生命至关重要,还与多种遗传性疾病关系密切。通过利用创新的囊泡蛋白质组学平台进行分析,研究团队有系统地识别与两种关键细胞运输复合体AP-1和AP-4相关的新型运送蛋白及其关键辅助因子。该项研究成果已于国际知名期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表,研究团队将创新的体外囊泡重组技术及定量质谱基质蛋白组学相结合,成功绘制出前所未见运送蛋白与调控因子的完整图谱。分泌运输路径如同细胞的「邮政服务」,确保蛋白质能够准确地送到正确的目的地,以维持细胞的正常功能。这个系统一旦出现错误,便可能导致严重的生理缺陷。郭教授表示:「长久以来,科学界一直致力于全面绘制适配复合体如AP-1及AP-4的运送蛋白组,这些复合体的功能失常与MEDNIK综合症、X染色体相关智力障碍及AP-4缺陷综合症等严重遗传疾病有直接关係。」郭教授进一步解释:「我们的研究透过在体外重构运输过程,并应用定量蛋白组学,开辟了全新的研究领域。这方法让我们能够直接识别出需要依赖AP-1或AP-4将其包装到囊泡中的蛋白质,从分散和零碎的认知转向对其运输全貌的整体性掌握。这揭示了新的客户蛋白,以及AP-4所依赖的、意想不到的细胞机制。」该团队的创新方法将体外囊泡重组与定量质谱分析技术相结合,让研究人员能够在受控的环境中建立运输囊泡,并对其蛋白质组成进行全面分析。此项研究与香港理工大学姚锺平教授团队合作完成。透过此方法,研究人员识别出依赖AP-1或AP-4运输的特定运送蛋白,这些蛋白从细胞内的中央分选枢纽——高尔基体的反面网络运输。他们确认,蛋白质CAB45为依赖AP-1的货物,而ATRAP(一种I型血管紧张素II受体相关蛋白)则是AP-4的一种新型货物。