新闻及香港科大故事

2023

新闻

科大研究人员发现蛋白新靶点 或有助治疗衰老相关疾病

香港科技大学(科大)的研究团队利用骨骼肌的成人干细胞(或肌肉干细胞)作为模型系统,发现一种关键蛋白,或能揭示如何逆转衰老过程,并有助进一步推动研发针对衰老相关疾病和各种线粒体疾病的干预治疗措施。

在人类衰老过程中,身体的细胞会经历一个细胞衰老的过程,它们不再分裂但不会死亡,就像 「僵尸细胞」一样,在人体内累积,造成细胞损伤,并导致与衰老有关的缺陷。值得留意的是,细胞能否维持健康的功能取决于它们产生化学能量的能力,其中线粒体作为细胞产生能量之源,发挥着重要的作用。不过,随着细胞老化,它们产生足够能量的能力会下降,而线粒体活动的减少正正与许多组织的衰老有关。正常的线粒体功能对于肌肉干细胞修复受损的骨骼肌,以及维持用于未来再生的常驻干细胞库非常重要。然而,研究人员一直以来仍不清楚在衰老过程中调节线粒体新陈代谢的信号途径。

由科大生命科学部何善衡生命科学副教授张晓东领导的研究团队,最近发现一种名为CPEB4的信使核糖核酸(mRNA)结合蛋白,能透过正面调控线粒体的蛋白合成作用,维持线粒体的新陈代谢,从而维持足够的能量输出。此外,研究团队发现CPEB4蛋白的含量会在各种衰老小鼠组织中下降,特别是骨骼肌。他们还观察到,与成年肌肉不同,衰老标志物——与衰老相关的β-半乳糖苷酶(SA-β-gal)会在衰老的肌肉组织中累积,显示老年肌肉会在受损后出现衰老的迹象(见图1)。更重要的是,他们的研究证明,恢复老年肌肉干细胞中的CPEB4水平,可以增加线粒体蛋白的产生,提高能量输出,并有效防止细胞衰老。而值得注意的是,将重新表达CPEB4的肌肉干细胞移植到老年的实验小鼠体内,可改善其肌肉再生功能(见图2)。同样地,CPEB4在各种人类细胞系中的表达也能防止细胞衰老。

新闻

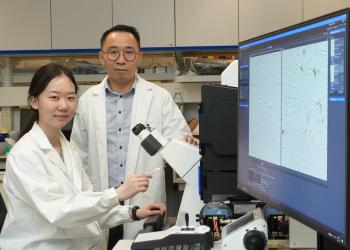

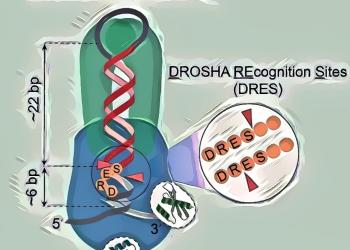

香港科技大学研究人员研究miRNA生物起源 揭开长久以来非经典切割机制的谜团

为了研究并彻底验证新发现的非经典切割机制,香港科技大学(科大)研究团队在生命科学部助理教授阮俊英(Tuan Anh Nguyen)教授的带领下,采用了多种尖端技术,如miRNA测序、pri-miRNA结构分析以及大约26万个pri-miRNA的高通量切割实验。与经典机制不同的是,非经典机制不依赖于经典机制所需的几个关键蛋白和RNA特征序列。该研究还揭示了pri-miRNA上以前未被发现的DROSHA识别位点(DRES),同时证明了这些位点对非经典切割至关重要,并且也有助于经典机制中pri-miRNA加工。此外,该研究揭示了这种非经典切割机制在进化方面的保守性,并证明了它在多个动物物种中是保守的。这一发现表明,非经典机制在miRNA生物起源和调控的进化中起着重要作用。

MicroRNAs(miRNAs)是对基因功能起着至关重要调控作用的微小RNA分子。它们有助于调控多种生物过程,如细胞生长、发育和免疫。近年来,科学家们对miRNAs进行了广泛的研究,以便更好地理解它们的功能以及其生物起源中涉及的机制。现在,科大的研究人员在分子生物学方面取得了突破性的发现,揭示了负责在人类和其他动物中处理初级miRNA转录本(pri-miRNAs)来影响miRNAs生物起源的miRNA加工复合体(MP,DROSHA-DGCR8复合物)的非经典切割机制。这一开创性的发现揭开了长久以来分子生物学中关于pri-miRNA切割的谜团,并可能对我们关于基因调控、细胞过程以及动物miRNA生物起源进化的理解产生深远影响。

新闻

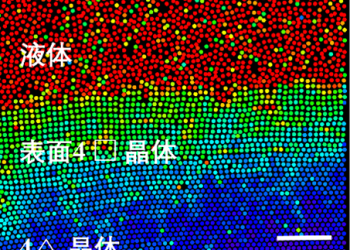

晶体表面在固-固转变前就可变成另一种晶体

冰在零下摄氏几度尚未达到零度熔点时,表面就已经熔化出一薄层水了,这种预熔化现像对滑冰和雪花生长很重要。类似地,液体往往在达到其凝固温度前便于平坦的基底上结出一薄层晶体,即预凝固或预结晶。逼近相变(如熔化和结晶)温度时,表面层的厚度通常会增加并发散。除了预熔化和预凝固外,是否存在类似相变前兆的表面层仍很少被探索。

香港科技大学韩一龙教授的团队提出,在固-固相变前,某些晶体表面可形成同素异形晶体层,并将其命名为预固-固转变。比如,金刚石表面附近的碳原子若能在达到金刚石-石墨转变温度之前就重排列成石墨晶格,那么这就是一个预固-固转变。其机制与预熔化或预凝固基本相同,即新形成的表面层降低了总表面能量。韩教授的团队指出,预固-固转变出现在两个同素异形晶体可以形成一个共格界面时,即两个晶格的格点间距和方向恰当时,它们在界面处可完美吻合,所以能量极低。因此,高密度的晶体表面可以形成一层低密度的同素异形晶体。

韩教授的团队进一步在实验和计算机模拟中证实了预固-固转变。他们发现具有三角晶格的胶体薄膜晶体的表面可以形成四方晶格,因为它们能形成共格界面,表面层的厚度随着温度逼近固-固转变点呈幂律增长,与预熔化类似。这些实验结果都被他们的模拟所证实,而且模拟发现不同相互作用的原子模型都具有类似现象。

1842 年,电学之父迈克尔·法拉第(Michael Faraday)首次推测预熔化的存在,但直到 1980 年代才通过实验明确证实。预凝固作为第二类现象在 20 世纪 50 年代到 70 年代被提出并观察到。韩教授的团队提出并观察到的预固-固转变是第三种作为相变前兆的表面浸润层。

虽然这是热平衡下的现象,但他们发现表面结晶层也可以存在于急剧变温后的非平衡过程中,例如熔化、结晶和多晶退火 表面层促进了这些过程,对材料制备和加工有一定意义。从多晶退火、吉布斯相律或其他证据都可排除表面晶体是越过固-固转变点后的普通固-固转变的可能。另外,他们还在预熔化和预固-固转变的重叠温度范围内发现了液体层和四方晶格层共存的新颖双表面层。

新闻

科大研究人员开发出崭新方法合成炭疽霉素 刷新全球最高产量纪录

香港科技大学(科大)的研究团队开发出一种崭新化学合成方法制造炭疽霉素(anthracimycin)和炭疽霉素B (anthracimycin B),产量较现有方法多63倍,刷新全球最高产量纪录。此项突破性的发现将大大推动把炭疽霉素转化为抗生素的发展,以对付由抗生素耐药细菌甚至超级细菌引起的致命细菌感染。

自科学家于十年前在一种海洋微生物中发现炭疽霉素后,便一直就炭疽霉素能对抗革兰氏阳性菌(包括臭名昭著的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 和炭疽杆菌)的潜力进行研究。于众多病原体中,MRSA一般会引起难以治疗的葡萄球菌感染,因为该细菌对青霉素(penicillin)等一些常用抗生素具有耐药性。虽然科学家们正努力将炭疽霉素开发为一种新的临床抗生素,以应对常用抗生素耐药性及治疗失效的威胁,但由于现有合成炭疽霉素的方法所制造的产量稀少,故此遇到了研究上的困难。

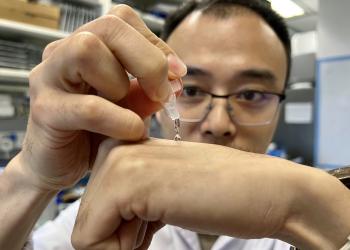

由科大化学系副教授童荣标教授和科大海洋科学系讲座教授钱培元教授领导的团队设计了一种高效的化学合成策略,能够有效提高炭疽霉素的产量。这个化学合成方法仅由十个步骤组成,是现有合成炭疽霉素的路线中最短。这不仅较目前的方法能生产多63倍的炭疽霉素,而且于化学过程中所使用的试剂和溶剂减少,从而降低了成本。

团队亦首次通过实验证明了炭疽霉素能够抑制MRSA生物膜的形成。另外,相较被视为抵御革兰氏阳性菌感染的最后一道防线药物——万古霉素(vancomycin),较低浓度的炭疽霉素便可以杀死或抑制细菌生长。

新闻

天生我材,还是艰苦奋斗? ——科大儿童心理学研究

香港科技大学(科大)的研究人员发现,与勤奋的人相比,儿童对天资聪颖的人有更高评价,而且这种偏好会延续到成年。

这项研究还表明,即使中国文化已较为重视努力,在中国人心目中,还是认为有天赋的人更能干。

研究亦发现,中国儿童认为有天赋的人比努力的人更友善,他们亦更乐意与天资聪颖的人互动。至于成年人则虽然认为具备天赋的人比努力的人更能干,但对前者的其他方面却没有特别高的评价。

这项研究由香港科技大学社会科学部博士候选人马少聪主持、该学部的兼任副教授陈伊慈指导,并与伦敦大学学院和威斯康星大学麦迪逊分校副教授蔡佳蓉合作。马少聪目前同时是哈佛大学访问学者。

「我们很重视成就,而我们是怎样评估和看待别人的成就的呢?了解这个心理过程非常重要。这项研究发现,人们对于以不同方式取得成就的人,原来自小已不知不觉地抱有偏见。尽管大家都认为天赋和努力是实现目标的必要途径,但我们的研究结果表明,人们实际上更喜欢有天赋的人,这种自然偏好存在于童年,并延续到成年期。」马少聪说。

「这种偏见可能会影响儿童的社交模式,因为它可能会导致儿童与有天赋的人互动较多,而与努力的人互动较少。但是这种偏好也会随着年龄而减少,表明这种对自然天赋的偏好比以往研究所知更有可塑性。」

「自然性偏差」指人们更偏好那些天生有才能的人,而非通过努力成功的人,即使两者最终取得的成就一样。