新聞及香港科大故事

Filters

2024

新聞

科大牽頭嫦娥八號國際合作項目

香港科技大學(科大)今日公布,正式通過國家航天局遴選,獲委任領導「嫦娥八號」多功能月面作業機械人暨可移動充電站國際合作項目。科大將領軍海內外航天專家團隊,研製具靈巧操作及移動充電設備的多功能月面機械人,為國家探月任務作出貢獻。

嫦娥八號為國家探月工程四期的重要項目,計劃於2028年前後實施發射,是由中國牽頭建立國際月球科研站的先行計劃之一,為未來在月球極區長期維持無人月球站建立基礎。作為是次「嫦娥八號」國際合作操作機械人項目的主導機構,科大將聯同多個香港本地、內地以及國際單位,包括香港理工大學(理大)、香港大學(港大)、香港中文大學(中大)、香港城市大學(城大)、上海航天技術研究院(航天八院)、大連理工大學、深圳大學以及南非國家航天局等,攜手實現從概念、研製、生產、測試到系統的前沿航天技術創新。項目已獲香港創新科技署資助,透過InnoHK研發平台成立「香港太空機械人與能源中心」負責此任務,進一步推進跨院校與地域間之合作。

科大校長葉玉如教授表示:「科大衷心感謝國家航天局的信任以及特區政府的支持,對於能牽頭參與國家探月工程感到極為鼓舞。航空航天工程學是科大重點發展領域之一,繼去年八月成功發射了香港高教界首顆高分辨光學衛星,科大專家團隊正研發的『高分辨率全球溫室氣體探測』項目,未來亦有望於中國空間站應用。我們對參與嫦娥八號國際合作項目亦引以為傲, 這個項目標誌著科大在航天深空探索領域踏上重要里程。我們將繼續發揮在航天領域的領先科研優勢,為國家航天事業作出貢獻。」

港方領軍的機械人總重量達100公斤,能在月球極端環境下進行科學探測,儀器佈置和安裝等任務,並將配備移動無線充電功能,為不同月面設備充電,以提升月球探測和協同作業能力,推動深空探測領域的技術發展,助力未來月面建設國際月球科研站拓展科學研究。

香港科大故事

新材料「設計師」:打造更先進的太陽能電池

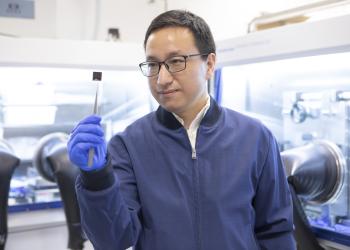

不少人常會選擇逗留在自己熟悉的專業領域內發展,即使已經取得顯著成就,也未必敢於衝出舒適圈。然而,周圓圓教授拒絕固步自封,為拓展他的研究領域永不停息,更不畏困難,積極推動新型太陽能技術走向商業化。

周教授透過「30周年策略招聘計劃」加入科大,現為化學及生物工程學系副教授。他在親自設計的新實驗室中,帶領研究團隊研發嶄新材料,期望可逐步將可持續能源融入日常生活。

在周教授實驗室內,研究人員正忙於操作不同精密儀器,全神貫注地研究和仔細分析一種名為「鈣鈦礦」的先進材料。這種新材料可用於製造如紙般輕薄的薄膜太陽能電池,其生產成本較現時市場常用的矽電池更低,更有潛質展現更高的能量轉換效率。

周教授解釋:「製造矽電池的實際工藝成本依然高昂且工序繁複,而鈣鈦礦太陽能電池作為一種薄膜光伏技術,能通過極低成本的溶液塗層技術製備,擁有龐大商機。」

現時可利用低成本的溶液塗層技術,製成鈣鈦礦太陽能電池。圖為鈣鈦礦薄膜的溶液形成過程。

新聞

科大推出 InvestLM生成式人工智能平台 支援金融中小企應用AI技術潛力

香港科技大學工商管理學院(科大商學院)繼去年研究團隊成功開發本港首個專為金融界而設、應用於生成式人工智能(生成式AI)的開源大語言模型InvestLM後,現正式推出「InvestLM生成式人工智能平台」,並將分階段開放予金融服務業免費登記使用。該平台可處理金融相關生成式AI任務,回應質素更可媲美知名通用聊天機器人,可望有效提高業界人士的工作效率。

InvestLM旨在支援本地金融服務業,尤其中小型金融企業把握生成式AI技術的潛力。由即日起,首階段限量提供予本地金融機構免費網上登記使用,網址為:investlm.hkust.edu.hk。1 2經過優化後,InvestLM能分析及生成金融文本,有助撮寫財經新聞及報告、分析市場情緒及主題、從財務表格獲取資料、分析ESG(環境、社會與治理)相關資訊等任務,提高金融及投資專業人士的工作效率 3。

科大副校長(行政)兼資訊系統講座教授譚嘉因教授表示:「人工智能的應用具備潛力提升金融服務業的效率。科大致力推動生成式AI於金融服務業的應用,不少中小型金融企業礙於資源所限,無法推展相關服務開發,InvestLM生成式人工智能平台將有助這類金融企業應用生成式AI技術。此平台為金融服務業提供教育及試驗場所,以探索及評估各類生成式AI解決方案的潛力。」

譚嘉因教授續指:「InvestLM平台的運作由科大的算力資源所支持,並通過開放平台供業界使用,響應政府鼓勵業界充分利用市場上現有的人工智能模型及基礎建設。透過分階段提供這項免費服務,我們期望能確保良好系統表現,提升用戶體驗。我們將密切留意用戶需求,以決定如何進一步開放這項服務予業界使用。」

香港科大故事

尋幽入微︰探索分子奧秘的智慧盛會

你有否想過微小的分子蘊藏着甚麼奧秘?對人類有多重要?當你思考這些問題時,大腦中數以億計的分子正在交織互動,微妙地塑造出每一個思維、每一分情感,這些微小而神奇的生命基石,正是解開人類各種未解難題的金鑰匙。

香港科技大學(科大)最近舉辦的「分子前沿研討會」,正是一場激發對分子科學好奇心的盛會。會議在2024年11月15至17日首次在大中華區舉行,以「科學新知的前沿」為題,雲集約40位講者,當中更包括四位諾貝爾獎得主——斯特凡.赫爾(Stefan HELL)教授、蒂姆.亨特(Tim HUNT)爵士、卡爾.巴里.夏普利斯(K. Barry SHARPLESS)教授及格雷戈里.溫特(Gregory WINTER)爵士,星光熠熠。

連日舉行的精彩演講和小組會議,涵蓋不同的前沿議題,從抗體和螢光顯微鏡的強大力量,到基因編輯的潛力和應對氣候變化的策略等,深入淺出地探討分子研究的複雜性及各項技術的最新發展。科大校長、知名腦神經科學家葉玉如教授亦主講了一場讓人翹首以盼的專題演講,深入剖析先天免疫系統與阿爾茲海默症發病機制的關聯,並提出以免疫調節作為新治療法的潛力,為這個棘手的醫學難題開闢新路向。

葉玉如教授分享她的科學探索之旅和阿爾茲海默症的開創性研究。

新聞

科大引入全港最大的浸沒式液冷卻系統

隨著AI研究的算力需求和電力用量不斷攀升,香港科技大學(科大)為實現可持續發展,率先於校內科研運算設施引進全港最大規模的浸沒式液冷卻系統,有效降低超過80%的冷卻耗電量之餘,亦為電腦提供了一個更理想的低溫操作環境,提升其運算性能。

科研工作,特別是分析大數據及執行複雜算法等,需要高效能的運算設備(HPC)。然而,這類伺服器的耗電量高,並會產生大量熱力,阻礙發揮運算效能。

作為AI研究的領航者,科大近日成為本港首間引入浸沒式液冷卻技術的大學,以解決此問題。大學首階段安裝的八個浸沒式冷卻水箱,可容納約280台中央處理器(CPU)和圖形處理器(GPU),而大學預計於2026年落成、樓高八層的高性能數據中心,亦將採用液冷技術。隨著運算能力的提升,原本耗時數日的數據分析工作,現可縮短至數小時內完成。這將有利大學從事更多包括疫苗開發、個人化醫學、癌症基因組學、天體物理學模型構建以及材料科學等需要高效大數據分析的研究工作。

新聞

科大研發新型工藝技術 有效簡化多孔陶瓷材料製作過程

香港科技大學(科大)工學院的團隊研發出一種新型工藝技術,可克服傳統積層製造技術(即3D打印技術)的局限,令製造具有複雜三維構型的多孔陶瓷材料更簡易快捷,有望革新多種陶瓷材料的設計與加工技術,並廣泛應用於能源、電子和生物醫學等多個領域的產品上,例如機械人、太陽能電池、傳感器、電池電極和殺菌設備等。

多孔陶瓷是一種應用廣泛的陶瓷材料,性能穩定、具耐沖蝕性、使用壽命長。為研究有效製造這種物料的方法,科大機械及航空航天工程學系副教授楊徵保帶領團隊採用「表面張力輔助兩步法」(STATS)設計了一種加工策略,僅需兩個步驟,包括利用積層製造技術製備有機骨架,以建立基本構型,然後再把所需成分的前驅體溶液注入該骨架中,便可製造出多孔陶瓷。

這種方法最大的挑戰在於如何有效控制液體的幾何形狀。為了達致預期效果,團隊借助了一種在大自然四處可找到的現象——表面張力。由於表面張力可將流體聚集並固定在骨架中,研究人員遂利用這一特性,把前驅體溶液收集於多孔骨架內,最終成功控制液體的幾何形狀,並製造出高精度的多孔陶瓷。

針對由單元格和單元列構成的骨架,研究團隊進一步從理論和實驗兩方面探討了它們的幾何參數,以指導不同排列組合的三維流體界面創建。經過烘乾處理和高溫燒結後,團隊製備出各種複雜構型的多孔陶瓷。這種工藝將成分匹配從結構成型分離出來,通過可編程製造,能夠生成不同單元尺寸、幾何形狀、相對密度、三維結構和組成成分的多孔陶瓷。該STATS方法不僅能夠製備剛玉(Al2O3)等結構陶瓷,還可用於製備二氧化鈦(TiO2)、鐵酸鉍(BiFeO3)、鈦酸鋇(BaTiO3)等各種功能陶瓷產品。

為了驗證新工藝的優越性,團隊選擇了多孔壓電陶瓷作為研究對象,測試它的壓電性能。結果顯示,由於原始漿料中的有機成分顯著減少,這種STATS製造工藝能有效減少陶瓷中的微孔,同時提高局部緻密性。對於整體呈多孔而局部緻密的壓電陶瓷,其優勢尤為顯著,即使在整體孔隙率非常高(> 90%)的情況下,仍能達到相對較高的壓電常數d33(~ 200 pC N-1)。

新聞

科大工學院開發創新平台 一步到位製作類精子「微型機械人」 大大提升精準藥物傳輸效能

香港科技大學(科大)工學院的研究團隊研發出創新磁力驅動平台,僅需一個步驟,便可製作類似精子結構(類精子)的微型機械人,在精準藥物輸送應用上具備優秀的活動能力和高效性能。團隊突破傳統微流控裝置無法處理精密3D結構的限制,成功簡化這些微型機械人的製作過程,有望將這項技術更廣泛地應用於生物醫學領域。

這種類精子「微型機械人(又稱為微游動器)」主要用作在人體內複雜的環境穿梭,幫助精準藥物輸送及微創手術。與傳統的微流控技術相比,類精子微型機械人在液體環境的游動效率較高,但要大量製造,並實現高效驅動和可控藥物釋放一直是個難題。

科大電子及計算機工程學系副教授申亞京領導的研究團隊受鰩魚精子的活動機制所啟發,開發出一部利用外在磁場驅動的漩渦湍流輔助微流控(VTAM)平台,能以一步到位的方法製成類精子微型機械人。這些新設計的類精子微游動器具有可控制推進的靈活尾部及有效載藥的核殼頭部,成功在不同黏度的流體環境中達至高效推進。

申教授表示:「VTAM平台成功以便捷的方法製造複雜的3D多形態結構,實現傳統層流設備無法做到的技術。為了實踐應用,我們致力進一步優化製造過程,以確保微游動器的一致性和穩定性。我們亦期望能進行體內測試,驗證這些微游動器在臨床環境中的實際效果。」

團隊研發的突破性VTAM平台結合了傳統十字形微流控晶片和旋轉磁力攪拌器所形成的漩渦容器。微流控晶片產生的磁性藻酸鹽液滴,通過毛細管轉移到氯化鈣溶液漩渦容器。這些液滴在漩渦流的作用下爆裂,令其內部的磁性藻酸鹽溶液暴露,並被漩渦流抽出,形成類精子的不對稱結構。在抽出尾部後,由於與氯化鈣溶液中的鈣離子發生交聯反應,微游動器便能在幾毫秒內凝固成形。通過此方法製成的微游動器具有可生物降解的核殼頭部和柔軟尾部,其形態亦可透過渦流轉速和溶液濃度進行調節。

為了進一步提高這些新型微游動器的藥物輸送性能,研究團隊在其表面塗上一層酸鹼性敏感膜,讓微游動器能在不同酸鹼值的環境下均達到緩慢並受控的藥物釋放效果。研究證實在不同環境條件下,有塗上該薄膜的微游動器表現出色,藥物釋放效果亦顯著高於未塗上該薄膜的微游動器。研究團隊其後將微游動器導入生物體模擬環境,並在特定位置釋放藥物,進一步印證這種新型微游動機械人在生物醫學上極具應用潛力。

新聞

科大與上海交大發現新準粒子及雜化方法

香港科技大學(科大)物理系劉軍偉教授與上海交通大學(上海交大)賈金鋒教授和李耀義教授領導的合作研究團隊在拓撲晶體絕緣體碲化鍚的超導渦旋上發現了一種新的馬約拉納零能模(Majorana zero modes,MZMs),同時研究出利用晶體對稱性調控MZMs間的雜化方法。這項最新發現開闢了實現容錯量子電腦的新途徑,研究結果發表在《自然》期刊*上。

MZMs是超導體中的零能量的、拓撲非平庸的準粒子,其粒子編織方式是非阿貝爾的,即是即使交換次數相同,以不同次序交換粒子,也會產生不同的量子態(圖1a)。這特性與電子和光子等一般粒子截然不同,因為一般粒子的量子態和交換的次序無關(圖1b)。MZMs的這項扭結編織特性可以保護MZMs免受局域的干擾,所以它們是實現容錯量子運算的理想平台。雖然近年科學家發展出人工製造拓撲超導體的方法,但由於在實驗室中實現MZMs編織所需特定磁場,又難似控制對MZMs之間的雜化,而這些實驗中的MZMs相距亦甚遠,一直無法成功耦合MZMs。

科大的理論研究團隊和上海交大的實驗團隊合作,利用製備拓撲材料、以掃瞄穿隧顯微鏡測量和大規模數值模擬的豐富經驗,研究出嶄新方法來耦合MZMs,突破過往實驗的瓶頸。他們在碲化鍚中發現了一種受晶體對稱性保護的MZMs,首次證實了多個MZMs能同時存在於同一超導渦旋中;在不涉及遠距離移動MZMs和強磁場的情況下,破壞磁性鏡像對稱性,同一渦旋中操縱了MZMs的雜化。(圖2)