新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大開發全球首台零下彈卡冷凍裝置 零排放技術為綠色冷凍業重塑格局

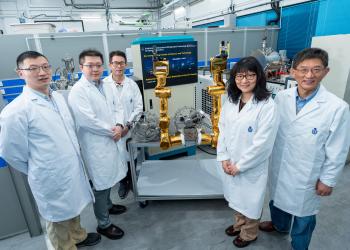

香港科技大學(科大)工學院團隊成功開發全球首台能實現低至-12℃的零下彈卡冷凍裝置。是次突破標誌着綠色彈卡冷凍技術應用進一步擴展至全球冷凍業的重大里程碑,更實現了零排放的綠色冷凍,為促進冷凍業的低碳轉型提供切實可行的方案,為應對日趨嚴峻的氣候變化作出貢獻。研究成果已於國際期刊《自然》發表,論文題為「低溫相變合金實現零下彈卡製冷」。隨着全球暖化問題加劇,製冷需求急速增加,冷凍技術佔全球電力消耗量比例相當高。其中,主流蒸氣壓縮製冷系統極度依賴氫氟烴等具有高全球變暖潛能值的製冷劑。基於形狀記憶合金的彈卡冷凍技術是廣獲學界及業界關注的環保替代方案,具零排放、高能效的特點,毋須使用傳統製冷劑,而是利用形狀記憶合金在循環應力作用下相變潛熱的釋放與吸收來製冷。這項技術不但為冷凍業脫碳提供新路徑,同時減少碳排放,加強全球應對氣候變化的能力。冷凍業的市場規模與空調業相若,然而,現有彈卡裝置僅可應用於室內空調製冷,因此將技術擴展至冷凍業的應用至關重要。由科大機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平教授帶領的團隊,在彈卡冷凍技術取得新突破。新技術特點體現於材料、傳熱流體及製冷結構的精心設計:(一)低相變溫度合金:團隊選用高鎳含量(51.2 at%)的二元鎳鈦合金,通過成分調控將奧氏體結束溫度(Af)溫度降至-20.8℃。該合金在低至-20℃環境下仍能表現出優異超彈性和顯著相變潛熱,其絕熱溫變峰值在0℃時可以達到16.3℃,有效工作溫窗寬達48.5℃。(二)抗凍結傳熱流體:採用30 wt%的氯化鈣水溶液作為傳熱物質。該溶液凝固點低,低溫運行時仍能保持流動性,避免冰晶堵塞,同時與鎳鈦合金表面保持良好濕潤性,降低接觸熱阻,提升傳熱效率。

2025

新聞

Prof. Stephane REDONNET Bridges Fundamental and Applied Research in Fluid Mechanics and Acoustics(只供英文版本)

To Prof. Stephane REDONNET, scientific research is a personal as much as a professional journey, which calls not only for rigor and inventiveness, but also authenticity and boldness. A latecomer to academia, he brings his significant background in aerospace research, as well as the life experiences gained from his unconventional path.

新聞

科大學者領導「香港操作機械人」國際科研項目

香港科技大學(科大)去年通過遴選,獲中國國家航天局委任牽頭「嫦娥八號」國際合作項目——月面多功能操作機械人暨移動充電站(名為「香港操作機械人」)。該項目將匯聚海內外航天領域的學者與專家,共同研製配備移動充電設備、能執行靈巧操作的多功能月面操作機械人,旨在為國家月球探索任務作出重要貢獻。為支持這一國際合作項目,香港特別行政區政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空機械人與能源中心」,由科大主導,負責推動跨院校與跨地域合作。科大「香港操作機械人」將與本地、內地及海外多所大學及航天科研機構共同研發,致力於推動航天技術全生命週期——從概念設計、研發、製造到測試與系統集成的前沿創新。作為國家探月工程第四期任務的一部分,「嫦娥八號」探測器計劃於2029年前後發射,國家將來在月面上建設國際月球科研站。屆時,「嫦娥八號」將着陸於月球南極,並攜帶包括「香港操作機械人」在內的國際月面機械人科考家族,執行科學探測任務。該款由科大跨學科團隊研發的機器人,凝聚了頂尖跨學科團隊的前沿科技精髓,將在國家重大航天任務中承擔關鍵角色,以其卓越的自主功能及精確度,在適應月球極端環境方面發揮極致的作用。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「中國航天事業發展迅速,在深空探索領域的成就舉世矚目。香港憑藉『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢,結合雄厚的科研實力,正積極融入國家航天發展大局。科大通過參與國家『嫦娥八號』探月任務,以及承擔創新及科技支援計劃下『特別徵集(航天科技)』資助的『從中國空間站監測溫室氣體排放點源』研究項目,為國家航天事業的國際化進程提供助力。科大充分發揮在人工智能、機械人、材料科學及熱控工程等領域的科研優勢,全力推動航天科技成果的轉化與應用。此舉不僅能提升香港在航天科技領域的國際競爭力、創造顯著經濟效益,更將進一步鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

新聞

香港科大、教育局和空間應用中心舉辦「香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽」頒獎典禮

香港科技大學(科大)、教育局和中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)聯合主辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽,並於昨日在科大舉辦頒獎典禮,表揚表現優秀的參賽學生隊伍,肯定他們在航天科學探究方面的努力和學習成果。教育局副局長施俊輝博士致辭時表示,為響應國家「科教興國」戰略,教育局大力於中小學推動創科教育。今學年新開設小學科學科,以及已公布的更新初中科學課程,達至「九年一貫」的科學基礎教育。課程融入航天與創科元素,有助學生了解國家最新創科發展,增強科學素養,培養家國情懷。施俊輝博士讚賞參賽同學成功展現學校及比賽培訓課堂學到的數理科技知識和創新思維的結合,設計了極具創意的太空實驗方案。他指出,當中四個特別金獎方案正由專家團隊提供專業指導進行優化,有機會獲推薦至二○二六年的國家航天任務——「空間站香港科普衛星」任務,由載荷專家於空間站操作。他感謝校長、老師和家長的悉心指導及內地各院校和機構對比賽的支持,並勉勵同學們保持對科學的熱忱,未來為祖國創科及航天事業作出貢獻。中國科學院(中科院)空間應用工程與技術中心副總師鍾紅恩博士致辭時指出,航天科普教育不僅是知識的傳播,更是激發青年對科學的熱情、培養家國情懷的重要途徑,期望透過是次科普活動點燃香港年輕一代探索宇宙的夢想。他在活動上發表有關我國航天事業最新進展及空間科學研究重要意義的主題演講,令在場師生受益匪淺。

Stories

靜音飛行:香港科大引領無人機實現低噪安全新未來

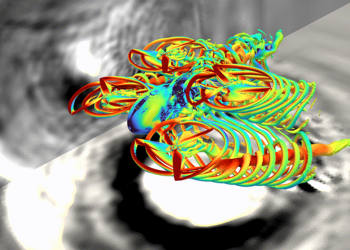

無人機和電動垂直起降飛行器(eVTOL)正掀起科技熱潮,物流配送與緊急醫療救援將更為快捷,並為空中公共服務帶來更高效率,前景無限。然而,隨着這些新興技術迅速發展,仍需跨越兩大挑戰:噪音污染和公眾安全。無人機與eVTOL在低空操作時不僅會產生噪音,在微氣象及建築風場環境中更要面對飛行安全的考驗。

香港科技大學(科大)太古航天工程學教授張欣教授和周朋教授正領導研究團隊致力解決這些難題,他們將最尖端的航空航天工程研究與實際解決方案結合,推動無人機和eVTOL和諧地融入城市生活。

張教授說︰「無人機逐漸成為我們日常生活的一部分,我們必須正視和解決噪音與飛行安全的問題,才能贏得公眾信任。我們的目標是讓無人機真正『入屋』,成為都市生活的好幫手。」

噪音及安全為關鍵挑戰

無人機與eVTOL雖帶來前所未有的機遇,但低空飛行的挑戰也不容忽視。它們產生的聲響可能為公眾帶來滋擾,當某地方的無人機飛行量增加一倍,噪音水平將會提高約三分貝,足以影響居民的生活質素。

另一個關鍵考量是安全因素,無人機穿梭於高樓林立的城市,需要面對難以預測的陣風及湍流,這些因素不僅增加飛行的不穩定性,更會擴大噪音排放。

周教授指出︰「城市環境複雜多變,風險更高,公眾期望我們能做到萬無一失。」

此外,目前針對無人機噪音與安全的領域仍面對多重挑戰,包括相關的指引、法規和認證標準仍相當缺乏。有見及此,科大團隊正以創新研究和解決方案填補這些缺口。

新聞

香港科大攜手中科院空間應用工程與技術中心 首度在港舉辦「一帶一路」航天科技人才培訓班

由中國科學院國際合作局、中國載人航天工程辦公室及聯合國教科文組織共同指導,並由中國科學院空間應用工程與技術中心、香港科技大學(科大)和中國科學院香港創新研究院聯合主辦的「第二屆『一帶一路』空間科學應用國際培訓班」,於今天(2025年7月24日)至8月5日在科大舉辦。

是次培訓班首次在香港舉行,中國科學院空間應用工程與技術中心副主任(主持工作)王強、中國科學院國際合作局副局長吳艶、聯合國教科文組織基礎科學司司長胡少鋒、香港特區政府工業專員(創新及科技)葛明博士、埃及航天局局長Sherif SEDKY,以及科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授出席開幕活動並致辭。一眾來自埃及、泰國、保加利亞、瑞士、巴基斯坦等國家及地區的學員嘉賓,以及負責擔任培訓班導師的科大土木及環境工程學系講座教授兼太空科學與技術研究院院長蘇慧教授、聯席院長兼機械及航空航天工程學系于宏宇教授及高揚教授亦出席了開幕活動。

中國科學院空間應用工程與技術中心副主任(主持工作)王強在致辭時表示,首屆培訓班於北京舉辦,本屆特意選址香港,意在充分發揮粵港澳大灣區核心引擎的區位優勢、開放科研環境及跨境合作平台作用。他強調,香港作為聯通內地與世界的橋梁,將為「一帶一路」沿線及更多國家參與者創造合作新契機,推動空間科技成果全球共享。

新聞

科大研發新型彈性合金 溫度變化達普通金屬20倍

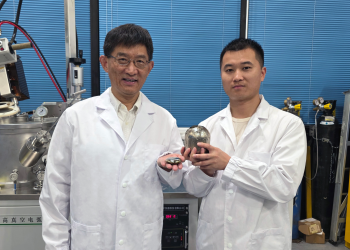

香港科技大學(科大)工學院的研究團隊成功研製出一款新型彈性合金Ti₇₈Nb₂₂,該材料具備高效固態製熱效能,而且在彈性變形過程中所表現的可逆溫度變化能力,為普通金屬的20倍,為傳統的蒸氣壓縮製冷和熱泵技術提供環保的綠色替代方案。

全球近一半的能源消耗用於供熱,包括建築供暖和工業供熱。現時,全球主要通過燃燒化石燃料供熱,不僅產生大量溫室氣體,而且消耗大量能源。固態相變熱泵是較為環保的替代方案,但其能效卻局限於卡諾極限的50%至70%。如何突破這能效瓶頸,一直是全球面臨的重大挑戰。

為應對這個挑戰,科大機械及航空航天工程學系的孫慶平教授的研究團隊提出利用彈性變形產生的溫度變化實現製熱。雖然這種熱彈效應(Thermoelastic effect)早在19世紀就由著名科學家開爾文、焦耳和杜哈梅爾發現,但常規金屬的熱彈效應非常微弱,因而無法應用。孫教授的團隊研發出具有[100]織構的Ti₇₈Nb₂₂馬氏體多晶合金,該材料在彈性變形時表現出4–5 K的可逆溫度變化——達到普通金屬(通常僅約0.2 K)的20倍。而且,新材料的熱能效達到卡諾極限的90%,媲美商用蒸汽壓縮製熱能效。

團隊進一步發現,某種特定的鐵彈性馬氏體合金具備更佳的熱膨脹特性,可實現高達22 K的溫度變化。這項研究為綠色熱泵產業展現出極具潛力的發展前景,並首次提出基於非相變原理的綠色高效供熱解決方案。

孫教授表示:「這項發現從根本上改變了熱彈效應過於微弱、難以應用的傳統認知。我們的研究證明了僅靠彈性變形就能實現高效固態製熱。」

新聞

Engineering Education Reimagined: Where Virtual and Physical Worlds Converge at the Department of Mechanical and Aerospace Engineering(只供英文版本)

When I tell prospective students about our Mechanical and Aerospace Engineering (MAE) programs at HKUST, their eyes light up at a surprising feature – not just our wind tunnels or robotics labs, but how they can first experience these facilities through their smartphones or tablets. Welcome to engineering education reimagined, where augmented reality (AR) and artificial intelligence (AI) transform how our students learn and prepare for their engineering careers.