新聞及香港科大故事

2019

新聞

香港科技大學科研團隊用超冷原子解密三維拓撲材料

複雜的拓撲材料,尤其是具有不同內部和表面性質的材料,使得量子計算免於噪聲干擾而更加健壯,近年來成為工業和學術界研究焦點。目前的量子計算機仍然脆弱,提高量子信息抗噪性是重要的研究方向。在噪聲下保持功能容錯量子計算的需求,促使了對於複雜拓撲材料的探索。

香港科技大學物理系的曹圭鵬教授與北京大學物理系的劉雄軍教授合作首次實現三維拓撲材料。此材料由超冷原子構成,製備在接近絕對零度的億分之三度。它為研究新型拓撲材料,甚至那些固體中無法製備的材料提供了途徑。這些利用超冷原子實現的新型人工合成材料使得物理學家可以去研究非凡的物質態,進而研發新型量子器件。

材料的拓撲屬性意味著材料在實際系統中可以含有一定缺陷,這也為探索材料的新奇特性提供了可能。拓撲材料研究局限於低維,因為超冷原子難以實現三維拓撲材料。三維材料的實現全面開啟拓撲材料在超冷原子中的研究,包括絕緣態,半金屬和超流在內的高維的非凡拓撲態。

在物理學家構造的人工合成晶格結構中,超冷原子的行為如同在固體中電子。實驗中,研究員們將原子的自旋與原子的運動關聯起來,形成合成拓撲材料,並且通過新的觀測手段觀測其能譜。這個合成量子材料就是三維自選軌道耦合的結點線半金屬。

這項研究最近於2019年7月29號在自然物理雜誌發表 (DOI:10.1038/s41567-019-0564-y)。

“我們的研究為研發自然界不存在的新奇的拓撲材料提供了可能”,曹教授指出,“此進展也為複雜的三維拓撲材料研究和模擬提供了平台。”

這項研究是Science Advances 4, eaao4748 (2018) 的後續工作。

2018

新聞

香港科技大學硏究團隊重構神經突觸的關鍵元件 揭示其形成及調節機制 為精神障礙的診斷及早期治療帶來希望

香港科技大學(科大)生命科學部嘉里理學教授張明傑領導的硏究團隊最近通過一種全新的生物化學重構方法,揭示突觸後緻密區(PSD)的蛋白質在處理及傳遞大腦神經訊號時的調控機制,或能為今後自閉症、精神分裂症等精神障礙的早期診斷及治療提供幫助。

突觸是促成神經細胞之間訊號傳遞的基本結構,對於神經細胞的功能至關重要。突觸的形成及對不同刺激的正確反應是大腦行使其正常功能的基礎。但目前科學界對突觸的形成及調控機制所知甚少,這是因為大腦中雖然有海量的突觸,卻很難找到兩個完全相同的突觸—意味著沒有重複出現的突觸結構可供科學硏究。

在最近發表的該項硏究中,科大的研究團隊於體外系統中(在溶液中及在雙層膜結構上)成功重構出關鍵的神經突觸元件—突觸後緻密區蛋白結構。該人工重構的元件重現了神經元突觸後緻密區的典型結構和功能特徵。在此基礎上,科大科硏人員揭示了突觸後緻密區蛋白質分子之間高度動態的相互作用。其硏究結果顯示,神經細胞中高度緻密的突觸後緻密區或能通過蛋白質分子的自發組裝而形成,並能在維持穩定結構的同時進行高度動態的分子交換。

此學術硏究文章的共同作者、張明傑教授硏究團隊的博士後硏究員曾夢龍博士表示:「突觸後緻密區對神經細胞的功能至關重要。我們的生化重構方法建立了一個全新的分子平台,為了解神經細胞以突觸為單位的區室化運作機制提供了可能的答案。」

張教授補充:「從此項生化重構硏究中所獲得的資訊,再結合基於神經細胞的實驗,將為我們了解突觸後緻密區的蛋白質在突觸形成及運作中所扮演的角色帶來重要幫助。雖然這個重構的元件較真實的神經突觸仍相對簡單,但這種生化成分清晰並便於操縱的硏究系統將為科學界提供一個有用的平台以及全新的範例,將會有力地推動對興奮性神經突觸的形成及調節機制的硏究,也將有助於闡明一系列因突觸蛋白編碼基因突變引起的腦疾病的病理機制,最終或可以幫助精神障礙的早期診斷及治療。」

2016

2015

新聞

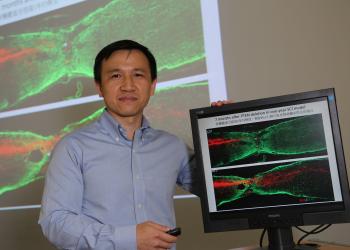

香港科技大學突破性科研發現 有望治療慢性脊髓損傷

香港科技大學(科大)生命科學部助理教授劉凱領導的研究團隊,成功發現可令皮質脊髓束再生的方法,有望治療慢性脊髓損傷。皮質脊髓束是控制身體自主運動功能的重要神經組織。這項突破性發現已刊登於國際權威學術期刊《The Journal of Neuroscience》。

脊髓受損的病人一般會失去活動能力,身理及心理承受極大壓力,嚴重影響日常生活。現時全球有數以百萬計的癱瘓病人,而在香港、台灣、歐洲及美國,每一百萬人中,每年便有二十個脊髓受損的新個案。患者一般只能透過物理治療及復康護理作為長期治療,若要受損的脊髓神經,包括皮質脊髓束再生,繼而恢復活動能力,被視為非常困難,特別是對於慢性脊髓損傷的患者(受傷超過一年)。

劉凱教授的研究團隊發現,透過剔除PTEN基因,會令另一種基因mTOR的活性增加,從而使受損的神經軸突(Axon)再生及形成突觸連接。研究結果更發現,即使在嚴重受損長達一年的脊髓,仍有軸突再生的情況,為治療慢性脊髓損傷帶來希望。

研究團隊分別在皮質脊髓束亞急性受損、脊髓已嚴重受損1個月及12個月的三組小鼠進行實驗,發現三組小鼠的皮質脊髓束均有再生,表明透過剔除基因PTEN可令皮質脊髓束再生。研究結果顯示,即使在嚴重受損長達一年的脊髓,仍然可以有神經再生的情況。

神經軸突負責傳遞訊息到不同的神經元、肌肉及腺體,是連接神經系統的橋樑。神經軸突再生是患有脊髓損傷病人邁向康復的首要一步。劉凱教授表示,皮質脊髓束再生一直是該領域的一個重大挑戰,尤其是對慢性脊髓損傷。他補充,到目前為止,類似的實驗都是在急性或亞急性損傷的模型上進行,這項研究是首次在慢性損傷的傷口上發現皮質脊髓束再生。

劉凱教授畢業於北京大學,於羅格斯大學(Rutgers University)取得神經科學博士學位,曾於哈佛大學波士頓兒童醫院從事科研,2011年加入科大。

傳媒查詢:

2014

新聞

香港科技大學物理學家成功調控光子形狀 創造光腔裝載效率最高紀錄

香港科技大學(科大)物理系副教授杜勝望及其研究團隊,成功調控光子形狀,令光腔裝載效率大幅提升至百分之八十七,為現今最高紀錄。這科學上的突破有望推動實現基於腔量子電動力學的高效量子信息網路,並為將來的量子信息發展奠定基礎。有關研究成果近日刊登於物理學的國際權威刊物《物理評論快報》。

2012年諾貝爾物理獎的一半授予了塞爾日·阿羅什的腔量子電動力學的工作。在基於腔量子電動力學的量子信息網絡中,光子來回於光腔間飛行,載有量子信息的光子被光腔捕獲後,進行量子計算和信息傳遞。然而,要捕捉光子及將光子裝載在光腔中並不容易,因為在光子進入光腔的過程中,可能被反射或直接穿過光腔。在以往的研究中,光子從自由空間載入光腔的效率約不超過百分之二十。

杜教授及其團隊揭示了光子在光腔裡波粒二相的奇特量子行為。他們的光腔由兩面反射鏡組成,其中一面鏡子的反射率接近百分百,另一面的反射率較低,用來接受光子。研究發現,相對於一個特定的光學腔,光子有一個優化的波形;處於該優化波形的光子可以被光腔百分之百地接納,而不會從入口處反射回去或逃離。杜教授及其團隊通過改變光子形狀和利用其波動量子干涉效應達到目的。

杜教授解釋,他們採用一個「傳告」的方案,利用鐳射激發一團銣的冷原子產生糾纏的光子對,通過對其中一個光子的測量,剩下的光子就處於一個被「傳告」的條件單光子態,這光子的波形,既可通過控制激發鐳射的參數來調控,也可被「傳告」後用外加的調製器改變。杜教授及其團隊首次運用該技術,實現了破紀錄的百分之八十七光腔裝載效率,為將來的量子信息發展奠定基礎。

杜勝望教授於2008年加入科大,並於2011年獲科大理學院頒發傑出研究獎。杜教授畢業於南京大學,並在北京大學取得物理學碩士學位,亦於美國科羅拉多大學波爾德分校取得電機工程碩士與物理學博士學位。他加入科大前,曾於美國史丹福大學擔任博士後研究學者。

傳媒查詢: