新聞及香港科大故事

2022

新聞

科大研究人員在前所未有的深度實現了小鼠大腦皮層近無創活體成像

香港科技大學(科大)的一個研究小組首次實現穿過完整的小鼠頭骨在腦膜下方750微米這一前所未有的深度,對小鼠大腦皮層內的微小神經結構進行活體成像。這一研究能夠以接近無創的方式在大腦皮層中進行高分辨成像,將進一步促進大腦科學的研究。

對活體大腦中神經元、神經膠質細胞和微血管系統進行直接而非侵入式成像對於增強我們對大腦功能的理解至關重要。近幾十年來,人們一直致力於開發用於完整大腦活體成像的新技術。然而,超聲波成像(超聲波)、正電子發射斷層掃描(PET)和磁力共振成像(MRI)等等現行技術都無法提供足夠的空間解像度來對亞細胞水平的生物結構進行觀察。

雖然三光子顯微技術(3PM)等光學顯微技術可以對活體樣本的結構和功能信息進行高時空解像度顯微成像,然而,當光穿過不均勻的生物組織並與其相互作用時,就會產生光學像差和散射,這從根本上限制了光學顯微鏡在解像度和成像深度上的性能。

要矯正像差並恢復光學顯微鏡在活體成像時的解像度,自適應光學(AO)有希望成為一種解決方案,但它並非沒有缺點:當成像深度增加時,用於傳統波前傳感的導星信號會迅速消失。

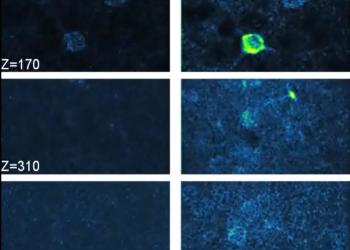

在電子與計算機工程系教授瞿佳男教授和生命科學系首席教授葉玉如教授的共同領導下,科大的研究團隊最近開發了一種結合了3PM和兩種AO技術的顯微鏡,實現了對組織深處中低階和高階像差的快速測量和校正。

該系統利用了兩種 AO 技術:基於相敏感方法直接測量焦點電場分布技術和遙距調焦共軛自適應光學技術(CAO)。通過對導星信號進行編碼再解碼,該方法實現了對像差的快速AO測量和校正。這一方法能夠准確測量激光在組織中帶像差的電場點擴散函數,同時快速校正大腦中大成像體積內的像差。

新聞

科大研究人員研發長期活體成像技術用於脊髓損傷研究和治療

由香港科技大學(科大)科學家所領導的研究團隊研發出一種新型活體成像技術,可用於觀察脊髓損傷和修復的重要生物過程,從而為加強理解脊髓損傷的病理以及開發相應的治療方案打下基礎。

脊髓作為人體大腦和周圍神經的主要信息傳輸通路,內含緊密排列的神經束和膠質細胞。脊髓損傷往往造成毀滅性及無法逆轉的神經創傷,從而可能導致終身殘疾和癱瘓,無法治癒。

通過成像來了解脊髓的功能及其對於病理性損傷以及治療方案的反應是十分重要的,然而現今並沒有有效的成像手段,可以在不引起脊髓免疫反應的情況下對脊髓進行細胞水平的生物觀察。傳統的成像手段需要將實驗對象的脊髓暴露出來以提升圖像的解像度,這往往引起脊髓組織的免疫反應,從而影響所研究疾病的自然發展過程,對研究疾病產生干擾。

如今,由科大電子及計算機工程學系教授瞿佳男和生命科學部副教授劉凱領導的研究團隊展示了一種新的活體脊髓成像方法,實現了對小鼠脊髓長期、多次、穩定、高解像度且無免疫反應干擾的光學成像。

在他們的方法中,相鄰兩節椎骨的縫隙被作為窗口進行成像,同時他們保留了背側連接相鄰兩節椎骨的黃韌帶組織而不是將脊髓完全暴露。保留這層韌帶結構使得成像手術引起免疫反應的風險大大降低,但同時也降低了成像質量:因為這層韌帶組織會帶來光學散射,並降低光學成像的穿透深度。