新聞及香港科大故事

2025

新聞

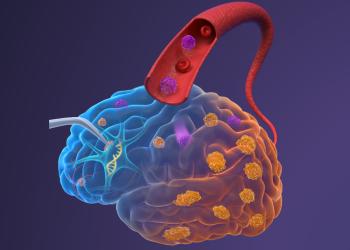

科大研發全球最小「三項全能」微型醫療機械人 窺探人體腔道推進微創手術

香港科技大學(科大)工學院成功研發出一款全球最小的多功能手術機械人,體積較現有同類型機械人小60%,集拍攝及精準導航能力,可協助醫療人員在人體內取樣、傳送藥物及進行激光熱療手術,其障礙物檢測距離表現更有十倍提升,有助將微創手術應用於人體內支氣管末端、輸卵管等微小腔道分支,擴大其應用範圍。

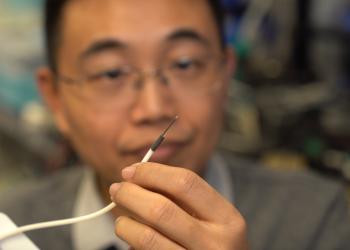

這款微型醫療手術機械人的直徑僅為0.95毫米,較現有的機械人小60%,突破了現有技術限制的「不可能三角」,使機械人能集三大功能於一身。它具備高清拍攝功能,有助延伸障礙物檢測距離至約9.4毫米,與理論極限相比,這是十倍提升。其移動精確度亦提升至小於30微米,達至更細小、更靈巧,並能大幅擴展其成像區域,超越中心傳像束的固有成像比例約25倍。

此機械人由電子及計算機工程學系副教授申亞京領導開發。機械人主要由四部分組成,包括由光纖組成的光學拍攝系统,切合特定診療目標的工具,並由空心骨架包裹固定上述組件,配以用於控制的功能化外膜。其中,空心骨架採用微尺度3D打印技術製造,而功能化皮膚則由磁噴塗技術製作而成,有助令微型機械人的體積保持細小,易於手術中使用。此外,機械人外層表面會塗上一層水凝膠,用以減少它在人體內移動的摩擦力。團隊已將機械人用於肺部支氣管模型及離體豬肺內進行測試,證實機械人能夠在受限環境中保持優秀的介入導航能力,並拍攝清晰的掃描成像,同時能在困難部位實踐多種治療功能。

2022

2021

香港科大故事

再見!可怕的眼球注射治療

患有糖尿眼及黃斑病變的人,一般需接受眼球注射治療——使用幼針將藥物直接注射入眼。這種入侵性治療帶有一定風險,而且令人望之生畏,膽小者未必能夠接受。

孫瑋良 (Langston) 在科大攻讀博士學位時,便與校內其他研究人員研發以超聲波導入藥物的非入侵性治療技術。現時,他正與藥廠合作,把這種技術推出市場。

促使Langston鑽研創新治療技術的契機,源於他與妻子各自的祖父,同樣患有視網膜病變,需要接受眼球注射治療。

「爺爺很勇敢,挨了四至五針!但太太的爺爺卻因害怕而拒絕打針,結果病情惡化。」

他與團隊於是著手研究超聲波導入技術,但最初沒太多相關知識作參考,差不多要由零開始。 「當時,學術界對眼睛護理沒有太大興趣。我們也只好摸著石頭過河,一切自行摸索了。」

新技術不用施針,消除恐懼的源頭,也令治療時間減短一半。

團隊一路鑽研,直至發現可利用一種特定頻率超聲波,在不損眼組織的情況下將藥物導入眼球,才真正出現突破。

2020

新聞

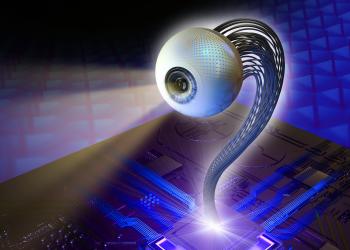

科大研發出世界首隻具有三維視網膜的球狀人造眼

一支由香港科技大學(科大)科學家領導的國際團隊,近日研發出全球首款3D人造眼,其功能不單比現時的義眼優勝,於某些情況下甚至能夠超越人眼,為視障患者、失明人士以至人型機械人獲取視力帶來新希望。

目前的義眼技術資料來源:採自美國加利福尼亞州希爾馬Second Sight Medical Products, Inc.

多年來,科學家嘗試複製與人眼結構及清晰度相符的生物眼,惟目前義眼技術仍主要停留在附有外置電線的眼鏡模式,而所應用的是2D平面感光器,影像像素亦低。然而,由科大研發的「電化學仿生眼」,不僅首次複製了人眼的結構,更可能於不久的將來,提供比人眼更清晰的視力,以及包括紅外線夜視等其他功能。