新聞及香港科大故事

2022

新聞

國家主席習近平視察科大香港神經退行性疾病中心

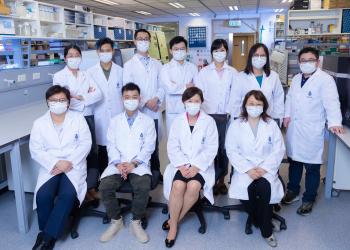

國家主席習近平昨天在一眾中央及香港特區政府官員陪同下,視察位於科學園的香港神經退行性疾病中心。中心主任兼香港科技大學(科大)晨興生命科學教授葉玉如教授向習近平主席介紹中心的科研項目及成果,包括能及早篩查並識別阿爾茲海默症患者的簡易血液檢測方法,以及相關的幹細胞研究。

香港神經退行性疾病中心由科大牽頭於2020年成立,為世界領先的科研中心,獲香港政府InnoHK創新香港研發平台提供5億港元起始資金支持,致力推動神經退化性疾病研究及科研成果轉化。葉教授昨日親自向習近平主席介紹中心與阿爾茲海默症的相關研究,習主席對有關介紹十分感興趣,詳細瞭解研究的進展、技術優勢,以及未來的臨床應用等。

葉教授對習主席視察中心感到非常榮幸,指習主席重視香港的創科發展。她說﹕「中國估計有1,000萬阿爾茨海默症患者,是全球最高,而這個數字還會隨著人口老齡化繼續增長。可以預見,這種疾病為國家社會和經濟發展帶來重大影響。習主席對我們的研究成果表示肯定,稱讚我們的研究工作有重要意義。他勉勵我們儘快將科研成果轉化成應用,加强與内地科研合作,切實為國家和香港的健康事業做出貢獻。」

葉教授續指﹕「我們中心的研究人員對於習主席到訪感到非常榮幸,也深受鼓舞。未來會牢記習主席的殷切囑托,奮力前行,加快我們的科研轉化工作,積極參與國家建設,為社會帶來裨益。」

結束視察前,習近平主席向30多名香港科研人員和青年創業者代表發表講話,勉勵科研人員、業界及青年,特別是對香港青年的關心,體現對香港創科的重視和肯定,對香港貢獻國家科技發展的期盼。

新聞

科大積極推動神經退行性疾病早期診斷及基因治療研究

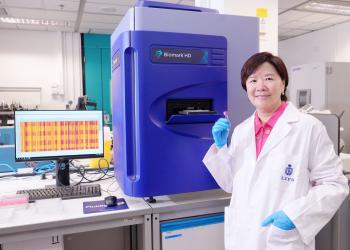

香港神經退行性疾病中心(Hong Kong Center for Neurodegenerative Diseases,簡稱HKCeND)由香港科技大學(科大)成立,其研究團隊在阿爾茲海默症(AD)的早期診斷和治療方面取得了重大突破,有望為疾病管理帶來變革。團隊已建立了先進的生物標誌物開發平台,識別出新型的血液生物標誌物,並設計了一套創新的人工智能AD評分系統,可用於預測罹患AD的風險,早期診斷以及劃分患病的階段。團隊還成功研發新型基因治療策略,有助治療阿爾茲海默症。

HKCeND於2020年成立,獲香港特區政府的InnoHK 創新香港研發平台提供5億港元起始資金支持,致力推動神經退化性疾病研究及科研成果轉化,以發展成爲世界領先的科研中心。HKCeND的跨學科研究團隊,由來自科大、倫敦大學學院及史丹福大學醫學院的國際知名科學家組成,正合作展開一系列前沿研究,包括研發新型生物標誌物、識別治療靶點和系統因素,以及推動神經退化性疾病診療方法的發展。

AD是一種嚴重的神經退行性疾病,也是最常見的認知障礙症,至今仍未有有效的治療方法。這種不治之症正影響全球超過五千萬人口。目前,AD的診斷和治療面臨巨大挑戰。患者常在病情進入晚期、出現記憶喪失等症狀時,方獲確診。事實上,患者在病徵出現前至少10-20年已經患上了AD。因此,早期診斷至關重要。當患者出現輕度或早期認知障礙時,及早發現有助他們及時進行健康管理和干預,改善治療效果。研究發現,生物標誌物對於阿爾茲海默症早期診斷具有重要作用。

2021

2020

新聞

科大發現阿爾茲海默症治療新靶標

香港科技大學(科大)研究團隊利用了一個研究大腦的嶄新方法,不但有助評估潛在藥物對阿爾茲海默症(AD)患者的作用,更因而發現了治療AD的新靶標,為阿爾茲海默症的研究及藥物開發開闢新路徑。

葉玉如教授 (左二)及其研究團隊。

阿爾茲海默症的病理機制研究已開展了數十年,但至今仍未有有效的治療方法。傳統的研究方法在判斷分子靶標是否可應用於藥物開發方面存有一定的局限性。例如在分子和病理研究中,AD患者腦部會被當作一個整體進行分析,但不同類型的腦細胞以及其異變對AD的作用,卻往往因此而被忽視,尤其是一些數量較少、例如僅佔腦細胞總數5%的小膠質細胞及1%的內皮細胞等。

由科大研究與發展副校長、分子神經科學國家重點實驗室主任及生命科學部晨興教授葉玉如領導的研究團隊,近日不僅解決了這個問題,更同時在內皮細胞和小膠質細胞發現了多個潛在的新分子靶標,可用於開發治療AD的藥物。

葉教授的團隊利用先進的單細胞轉錄組分析技術,分析AD患者遺體大腦中特定細胞的功能。這項技術讓研究人員在單細胞水平上追蹤傳統工具無法觀測到的大腦分子變化。研究團隊對AD患者大腦中特定細胞的轉錄組變化作了全面分析,找到與AD相關的細胞亞型和病理途徑,並發現在大腦血管中內皮細胞亞群的作用。研究首次發現血管自然的增新程序和內皮細胞亞群中的免疫激活與AD的發病機理有關連,顯示血管失調與阿爾茲海默症之間存在聯繫。研究還發現了新型分子靶標,有助恢復AD患者的神經動態平衡。

新聞

應用自適應光學雙光子內窺鏡技術實現高分辬率深腦活體成像

以小型哺乳動物為模型的活體腦成像技術對於研究大腦的功能至關重要。然而大腦由數百億個神經元組成,每個神經元都與成千上萬個神經元以突觸相連。突觸是神經元之間的接觸點,具有傳遞資訊的功能。因此,為了真正理解神經元突觸的動態相互作用機理,具有高空間解析度的腦結構和功能成像技術是不可或缺的。

儘管目前已經有許多對大腦進行成像的方法,但它們都有相應的局限性。電子顯微鏡可以提供高空間解析度,但不適合活體組織的成像。常見的非入侵性技術,例如CT,MRI / fMRI,PET和超聲波,其空間解析度有限,不能對神經元乃至突觸進行成像。光學顯微鏡能提供亞細胞解析度並且對生物樣品沒有毒性,但其成像深度受到生物組織和成像系統引起的光學像差和散射的限制。因此,雙光子顯微鏡僅適用於腦皮層區域的成像,而無法對皮層下和深層的大腦結構進行成像。

鑒於生命科學研究有更高成像能力的需求,香港科技大學(HKUST)的一組科學家將目光集中在實現突觸解析度的活體大腦成像上。電子與計算機工程學系瞿佳男教授和研究與發展副校長及生命科學系晨興教授葉玉如教授合作開發了一種新的成像技術——自我調整光學雙光子內窺鏡——可以對深層大腦結構進行高解析度的活體成像。值得留意的是,這項技術可用於揭示尚未被深入研究的大腦區域的功能。