新聞及香港科大故事

2023

新聞

科大研究人員揭示幹細胞微環境如何控制幹細胞分化為特定組織細胞 為實現幹細胞治療邁進一大步

香港科技大學(科大)的研究人員發現了幹細胞微環境如何控制幹細胞分化為各種功能性細胞,這對於未來利用幹細胞治療各種人類疾病具有重要意義。

人體幹細胞擁有獨特的能力,可以複製和分化為特定的組織細胞,從而支持人體正常發育和維持組織功能運作。基於這種特性,幹細胞具有潛力將受損或患病的細胞替換為健康的細胞,用於治療柏金遜症、阿爾茲海默症及1 型糖尿病等疾病。

雖然幹細胞具有治療人類疾病的潛力,但開發幹細胞療法並不簡單。其中一個挑戰在於如何有效地將幹細胞分化為具有不同功能的細胞,以替換退化組織中的受損細胞。幹細胞周圍的組織(即幹細胞微環境)對幹細胞分化成功能性細胞起著控制作用,但科學家對其中的分子機制了解有限,這使得這一任務更加困難。

近日,科大生命科學部主任及講座教授解亭所帶領的團隊首次發現,幹細胞微環境利用一種稱為「間隙連接」(Gap junction)的蛋白通道,將幹細胞微環境內的第二信使(Secondary messenger)cAMP傳送到幹細胞及其子代細胞,以控制其分化過程。作為細胞內最重要的第二信使,cAMP負責調節多個細胞功能,包括幹細胞的分化。

本身亦為嘉里理學教授的解教授選擇果蠅卵巢作為實驗模型,研究了兩種幹細胞微環境如何分別控制幹細胞自我復修和分化過程。

透過了解幹細胞微環境的調節機制,有助我們引導幹細胞分化為適當的細胞類型,以移植到已退化的人體組織。另外,退化性疾病一般會破壞幹細胞微環境和幹細胞,因此了解幹細胞微環境的調節機制也有助於重建幹細胞微環境,以移植並幫助幹細胞分化為功能性細胞。

新聞

科大團隊研發開創性技術 自組裝高性能生物壓電薄膜

香港科技大學(科大)領導的研究團隊研發出新技術,可以使氨基酸在大面積上有序地自行組裝一層薄膜。團隊發現該生物薄膜具備高壓電性能,或可在未來用以製成具生物相容性和可降解性的生物醫學微型裝置,例如心臟起搏器和可植入體內的傳感器。

從壓電效應——動能與電能間的相互轉換——中產生的生物電在生命系統中具有生理意義,例如人類行走時脛骨產生的壓電電荷會促進骨骼再生,而呼吸時肺部產生的壓電電荷亦有助血紅蛋白與氧氣結合。

目前,大部分的壓電材料都是低可塑性、脆弱的,有些甚至含有毒物質(例如鉛和石英),所以不適合植入人體體內。生物壓電材料具有天然的生物相容性、可靠性和環境可持續性,因此是最合適的替代品。然而,以一致的排序方向大規模操縱生物分子使其正常運作,80年來一直是一個國際學術難題。

為解決這一長期挑戰,由科大機械及航空航天工程學系副教授楊征保領導的研究團隊,最近研發出一種自組裝技術,透過協同的納米限域技術和原位極化(見圖),製造生物壓電薄膜。它使生物分子能夠在大面積自行組裝,並且呈相同方向。更重要的是,團隊在使用新技術下發現β-甘氨酸薄膜具有的壓電應變系數,高達11.2pmV-1,是目前所有生物壓電薄膜中性能最高。

團隊自組裝的生物壓電薄膜,能夠從肌肉伸展、呼吸、血流和微小身體運動的機械應力中產生生物電。薄膜無需電池,在任務完成後能從體內自然分解。

楊教授表示:「我們的研究發現,整個β-甘氨酸薄膜展現出高壓電效應和傑出的熱穩定性。它的出色輸出性能、天然生物相容性和生物可降解性,在高性能生物機械電應用,例如可植入體內的傳感器、生物可吸收的無線充電裝置、智能晶片和生物電子等具有重要意義。」

在未來,團隊將繼續研究如何提升薄膜的柔韌性以配合生物組織,以及大規模以低成本生產生物壓電薄膜。此外,團隊亦會進行動物實驗,將研究成果進一步應用於生物醫學。

新聞

取代還是互補?科大研究揭示人類與人工智能互動的複雜性

人工智能(AI)近來備受矚目,在AI迅速發展下,如何使其促進我們日常工作生活仍是一個許多科學家關注的複雜問題。最近,香港科技大學(科大)的研究團隊對AI應用於教育方面,進行了一項展望性研究,探究了AI可以如何讓評分更合理,同時觀察了在擁有AI同伴的情況下,人類參與者的行為。團隊發現,部分老師們樂於有AI的參與,但直到要決定人類或AI可擔當主導地位時,則發生爭論,相關情況非常類似人類互動過程中,一個新成員進入其他人的專業領域時的情形。

這項研究由科大計算機科學及工程學系博士生鄭成博和四名團隊成員,在副教授麻曉娟的指導下進行。他們開發了一個名為AESER(Automated Essay ScorER,自動作文評分器)的AI作文評審成員,並將20名英語教師分成十個小組,以研究AESER在小組討論環境中的影響。AI與人類教師交換意見、協商、問答,甚至參與最終決策投票。基於受控式「綠野仙蹤(Wizard of OZ Testing)」實驗研究方法,AESER的行為受深度學習模型和一名人類研究員的共同左右,在線上會議中與其他參與者交換觀點並討論。

實驗結果符合研究團隊關於AESER能促進評分客觀性,並提供獨特觀點的預期。但他們也同時發現了潛在問題。首先,AI可能引起從眾行為。AI的參與會促使形成「多數派」,扼殺一些討論。其次,AESER的發言被認為是相對僵硬,甚至固執。當參與者發現他們永遠無法「贏得」爭論時,他們會感到沮喪。此外,許多參與研究的教師認為,AI更適合成為助手,而不應該讓AI的觀點和人的觀點擁有相同的權重。

麻曉娟副教授指出:「目前在某種程度上,AI在它的人類合作者眼裡是『固執』的,這有好有壞。一方面,AI是固執的,所以它敢於坦率地表達自己的觀點。另一方面,當人類無法有效地說服AI改變觀點時,會感到挫敗。而不同的人均對AI持不同的態度,有些人認為它是一個獨立的智慧個體,而有些人則認為AI是來自大數據集體智慧的聲音。因此,權力和偏見等問題值得再仔細討論。」

研究團隊下一步計劃擴大實驗範圍,收集更多資料,為AI如何影響團隊決策提供更精確的洞察。團隊還希望引入大語言模型(LLMs),例如將ChatGPT加入到研究當中,冀為群體行為領域帶來新發現和見解。

新聞

「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」2023-24 香港科技大學所獲資助項目冠絕所有本地院校

由香港科技大學(科大)領導的三個研究項目,今日獲得研究資助局(研資局)2023/24年度「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」合共港幣1.67億元資助。科大亦在此兩項計劃中,成為獲資助項目最多的大學,而其中一個項目更獲得資助金額達港幣8,715萬元,為所有獲資助的單一研究項目中最高。

三個研究項目涵蓋大灣區氣候變化預測和緩解、滑坡風險管理以及規管香港的數碼資產的範疇。三個項目合共獲得研資局約港幣1.42億元的研究經費。

科大校長葉玉如教授向研究團隊表達祝賀,她說:「作為一所致力透過科研帶來創新而具影響力的解決方案以應對本地及全球挑戰的大學,科大多個項目獲得卓越學科領袖計劃及主題研究計劃的資助,彰顯我們在科研方面的出色表現。尤其令人感到振奮的是,其中兩個由大學領導而獲資助的項目將由科大和科大(廣州)兩校的研究人員共同參與及推動,這顯示出結合基礎和應用研究可以產生更佳的協同效應。我們將繼續憑藉科大的科研實力,進一步推動香港、整個地區以及全球的創新發展。」

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授亦表示欣喜,他說:「科大在兩個最高級別的研資局資助計劃中表現出色,證明我們的教授、研究人員和研究生都非常優秀,對做科研的熱誠和初心始終如一。他們投入了無數的時間和最大的努力,全程推動具影響力的卓越研究。 展望未來,我們將繼續提升科大的科研能力,並與全球的優秀研究人員協作,藉此再進一步推進香港的科研,解決一些最迫切的世界問題,並為改善世界作出重大貢獻。」

新聞

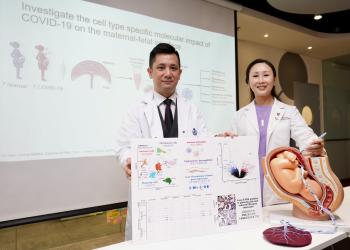

研究揭示在懷孕期間感染2019冠狀病毒病如何對胎盤造成不良影響

香港科技大學(科大)和香港中文大學(中大)今日公佈重大研究突破,揭示感染2019冠狀病毒病 (COVID-19)或會導致妊娠晚期併發症。研究發現COVID-19會顯著改變胎盤的基因調控,為研發更好的治療方案提供潛在分子靶點,或減輕COVID-19對母體和胎兒健康所造成的負面影響。

過往有研究收集來自包括香港在內的多個國家及地區,2,219名感染SARS-CoV-2病毒的孕婦數據並進行分析1,顯示感染COVID-19會增加孕婦死亡、嚴重產婦病症以及胎兒和新生兒不良反應出現的風險。另有研究指出,感染 SARS-CoV-2病毒的孕婦(特別是於妊娠晚期感染的孕婦)出現早產的機率相對高於沒感染的孕婦2。此外,美國在2020年4月至2022年12月錄得142,561宗孕婦感染COVID-19的報告病例,當中的早產率為11.21%,亦有9.7%的嬰兒需送入新生兒重症監護病房3。然而,科學界至今仍不清楚因感染COVID-19而增加的妊娠不良風險的分子機制。

由科大生命科學部副教授、科大表觀基因組研究中心主任梁子宇教授,及中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤教授領導的研究團隊,聚焦研究母胎界面,即母體與發育中胎兒相互作用的區域,於感染SARS-CoV-2病毒後的分子變化。他們從七名COVID-19患者和七名健康捐贈者的母胎界面樣本中發現,感染 SARS-CoV-2病毒會上調干擾素相關基因,顯著增加母胎界面的免疫反應,或會令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險。同時,他們發現母胎界面中的血管生成基因失調,有機會導致胎盤血管形成異常,限制胎兒發育。重要的是,研究觀察到的分子變化很大可能是由母親在初次感染病毒時對其產生的反應所導致,而不是病毒直接影響胎盤中的母胎界面組織。