新聞及香港科大故事

2022

新聞

研究發現促進成年神經系統軸突再生的內在免疫機制

中樞神經系統一旦受創,例如在脊髓損傷的意外中,傷者很可能會永久喪失感覺或活動能力,當中的關鍵原因,是軸突斷裂後無法再生。目前,醫學界為脊髓損傷患者恢復活動能力的方法非常有限。若要為他們帶來治療希望,其中一個 研究方向,便是要破解令這些受傷軸突再生的方法。

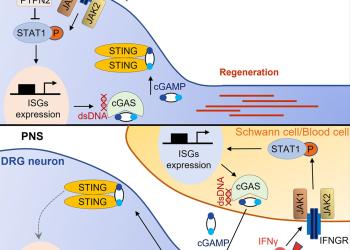

由香港科技大學(科大)生命科學部鄭氏理學副教授劉凱帶領的團隊,用老鼠進行實驗,解構了促進神經突軸再生的部分原理。他們發現,通過敲除神經元內編碼一種磷酸酶的基因PTPN2,可以促進中樞神經系統的軸突重生,另外,若再外加Ⅱ型干擾素IFNγ,更可進一步提升再生的軸突數量和生長速度。這項研究的結果,最近於科學期刊Neuron上發表。

人類的神經系統可分為兩部分:中樞神經系統和外周神經系統。與中樞神經系統的分別是,外周神經當受到損傷時,具有較強的再生和自我修復能力 。不過,科學界一直並未完全了解這個再生和修復過程與神經系統內在免疫機制以及免疫相關的細胞因子的關係,包括一些信號通路如何影響受傷的神經元,以及它們能否直接促進軸突再生。

是項研究亦探索了IFNγ-cGAS-STING信號通路有否參與外周神經的自我修復過程。團隊發現,外周神經軸突可以在損傷後,直接調節其損傷環境中的免疫反應,以促進自我修復。

在過往的研究中,劉教授的團隊已經發現,可以通過提高神經元電活動,改變神經元甘油脂代謝途徑等不同方法,從而加強軸突的再生能力。今次這項研究,為脊髓損傷這類情況的未來治療方案,找到進一步線索,比如聯合幾種不同的信號通路可以大幅提高神經再生。

新聞

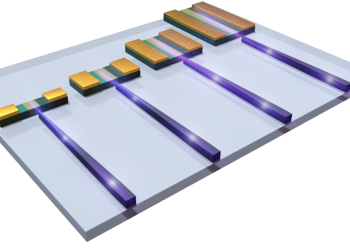

科大團隊開發一種新型集成方案實現 III-V半導體器件和矽組件之間的有效耦合

香港科技大學的研究人員最近發明了一種新型集成方案,透過選擇性直接外延技術1,在矽光子平台上開發了III-V族化合物半導體器件和矽元件的高效耦合—,釋放集成高能效光子和低成本電子的潛能,令下一代通信 可以低成本、更高速和更大容量的方式呈現。

近年,在大資料、汽車、雲端和感測器等各種應用和新興技術的推動下,資料流程量呈指數級增長。為了解決資料通信的瓶頸,矽光子學成為一項被廣泛研究的核心技術,通過節能、大容量和低成本的光互連實現資料傳輸的增長。雖然矽基無源組件已經在矽光子平台上成熟的建立,但雷射器和光電探測器並不能由矽製成,需要在矽上集成其他材料,例如 III-V 族化合物半導體等。

現時對於矽上的 III-V 雷射器和光電探測器主要通過兩種方法進行了研究。第一個是以鍵合為基礎的方法,儘管此方法已能產出了性能很好的器件,但要求複雜的製造工藝,而且成本高、產量低,使大規模生產變得非常具挑戰性。另一種方法是通過在矽上縱向生長多層 III-V 的直接外延方法,雖然它提供了一種成本更低、可擴展性更大和集成密度更高的解決方案,然而這種方法中所必須用到的幾微米厚的 III-V 緩衝層阻礙了 III-V 和矽之間的有效光耦合,因此解決這一問題成為了集成矽光子學的關鍵。

為解決這一關鍵問題,由香港科技大學電子及計算器工程學系榮休教授劉紀美領導的團隊開發了橫向選區生長技術—一種新穎的選擇性直接外延方法,可以選擇性地在矽上橫向生長 III-V 材料,而無需緩衝層。此外,基於這項新技術,該團隊亦設計並實現了 III-V 光電探測器和矽組件的獨特面內集成,並在 III-V 和矽之間具有高耦合效率。與商用光電探測器相比,這種方法實現的光電探測器雜訊更小,靈敏度更高,工作範圍更廣,且具有超過 112 Gb/s的高速—較現有產品更快。這不但乃首次通過直接外延的方法實現III-V 器件與矽組件的有效耦合,而且可以應用於各種 III-V 器件和矽基元件的集成,從而實現在矽光子平台上集成光與電模組以進行數據通信的最終目標。

新聞

香港科技大學為李家誠創科大樓舉行動土儀式

香港科技大學(科大)早前獲恒基兆業地產集團主席李家誠博士慷慨捐贈港幣一億五千萬元,以支持科大的創新和創業發展。為答謝李博士的善舉,科大將校園一幢新科研大樓命名為「李家誠創科大樓」,並於今日舉行動土儀式。

作為大學的新地標,李家誠創科大樓將為科學和工程的不同範疇提供急需的額外設施,助科大進一步推動其科研、業界合作和技術轉移活動。

新大樓位近大學清水灣校園的南面入口,樓高八層,提供約5,100平方米淨作業樓面面積,當中3,500平方米為機械人、人工智能、數據科學、可持續發展及健康科學等的實驗室。這幢大樓為學生營造一個開放、具協作性和創新的學習環境,並為教職員提供跨學科和合作研究的機會。大樓天台亦會安裝太陽能板,以促進環境可持續發展。此外,大樓設有行人天橋,連接李兆基校園和通往鄭裕彤樓的有蓋行人通道,方便穿梭科大校園。

恒基兆業地產集團主席李家誠博士於動土儀式上表示:「創新科技近年已成為香港、以至國家的重點發展方向,亦是香港未來經濟發展的主要動力。我十分榮幸能夠支持科大及其創科大樓項目,為不同研究、創業活動提供充足空間,讓同學盡情發揮他們的創新意念,培育更多業界精英,亦希望大樓落成後,能成為大學與業界的合作交流平台,讓各式各樣的新思維開花結果,為香港創造更好的明天。」

科大校長葉玉如教授致歡迎辭時表示:「我衷心感謝李博士對科大的信任,支持大學興建李家誠創科大樓。我們期望大樓成為科大的『生活實驗室』,為我們的年輕人提供更多追尋夢想的空間,以及一個進行跨學科研究和把科技融入生活的平台。科大未來將加強推動把基礎研究轉化為對社會具影響力的科技,並培育更多初創公司,以建立一個蓬勃的創科生態圈。」

為支持政府發展香港成為國際創科中心的計劃,科大一直致力為拓展創科及創業方面的教學與研究活動尋覓用地和資源。李家誠創科大樓的興建規劃,與大學對教育和創新的未來發展願景完美契合。大樓採用開放式設計,配備共用的分組討論區以及功能空間,促進使用者互動和協作,另設有展覽空間和工作坊等,以豐富學習體驗和支持聯合研究工作。

新聞

香港科技大學與博智林機器人簽署五個科技成果技術授權協議

香港科技大學(科大)與廣東博智林機器人有限公司(博智林) 近日舉辦授權協議簽署儀式,將五個由科大學者開發的科研成果進行技術轉移。

這些由科大和博智林共同努力推動創新和培育人才的研究項目—包括更高效的建築物材料以及高端室內定位系統等—是香港科技大學-博智林聯合研究院(HBJRI)的首批成果。

五個科研成果的授權協議由科大協理副校長(知識轉移)金信哲博士和博智林機器人公司副總裁、機器人與智能產品事業部總經理劉震先生簽署,並由科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授,以及博智林機器人公司總裁王克成先生共同見證。

博智林總裁王克成先生表示:「博智林作為智能機器人新興產業領軍企業,香港科技大學作為世界級研究大學,雙方抓住粵港澳大灣區的歷史性發展機遇,於2019年2月成立香港科技大學-博智林聯合研究院。博智林身處智能建造產業一線,有迫切的創新需求且工程開發迅速,雙方的產學合作,搭建起了一座從研究向應用轉化的橋樑,雙方優勢互補,可以為智能建造產業的高品質發展作出我們共同的貢獻。」

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「學術界和業界之間的合作對創新和人才培養至關重要,亦切合內地和香港政府將大灣區建設為創新和科技中心的計劃。我很高興見證今天的授權協議簽署,它體現了科大創新為社會帶來正面影響的能力。我們將繼續保持和深化與業界的合作,以鞏固大學知識轉移方面的工作。」