新聞及香港科大故事

2020

新聞

釋放學子心靈

一如各地學子,科大學生也在努力適應因全球疫症大流行和局部封城所帶來的影響。當生活出現翻天覆地的轉變,不少人因前景不明朗而越發焦慮不安。

對主修生物科技、應屆畢業生鍾施朗而言,前景似乎尤其黯淡。由於全球經濟受疫症重創,這一屆畢業生將面對近數十年最嚴峻的就業環境。

她說:「畢業班學生為前途感到憂心和忐忑,是人之常情,但我們這一屆還要面對其他問題。現在同學之間無法面對面一起討論問題,令人更加沮喪。」

閲讀相關文章:抓緊逆市中的難得機遇

疫症爆發前,去年歷時數月的社會事件已大大影響正常授課。在大學最後的關鍵一年,施朗真正可以在校上學的日子只有短短兩個月。

科大學生輔導中心主管及臨床心理學家陳彩銀博士指出,今次疫症波及全球,即使沒有任何誘因﹐越來越多人不期然會感到惶恐焦慮。她說:「部分學生對新冠病毒感到不安和沮喪,我們的職責就是為這些同學提供支援。」

新聞

培育科技與人文素養兼備的英才賢能

香港科技大學(科大)與李約瑟科技與文明基金會(基金會)携手合作開展一項獎學金計劃,以吸引高素質的理學院學生為科學、科技、工程及數學等STEM學術領域作出貢獻,並藉此讓著名學者李約瑟博士的學術成就繼續傳承下去。

在基金會的支持下,首屆獎學金計劃在2019/20學年表彰共7名來自不同學科的傑出學生,全部已獲多間頂尖大學錄取攻讀博士學位,包括哥倫比亞大學、埃默里大學、萊比錫大學、法蘭克福馬克斯·普朗克腦科學研究所、馬克斯·普朗克生物科學研究所/哥廷根大學、密歇根州立大學,以及加州大學聖塔芭芭拉分校。獲獎學生在追求學術進步之餘,更重要的是,他們將致力促進外界對科學和人文精神的了解。每位獲獎學生將每年獲得獎金資助,為期最長四年,並在取得博士學位後成為基金會副會員。

新聞

抓緊逆市中的難得機遇

新冠肺炎病毒肆虐各地,世界經濟大受打擊,導致很多應屆畢業生都對今、明兩年的就業前景感到憂心忡忡。部分人認為當今的就業市場較2008年金融海嘯時更為惡劣;亦有人覺得香港現時的經濟狀況,相比2003年「沙士」時期猶有不如。有人甚至將現時與上世紀三十年代的經濟大蕭條相提並論。

對於一班在2003年畢業的校友來說,當年的求職境況跟今天大同小異。他們不但捱過「後沙士」時代招聘巿場萎縮的艱難日子,最終更在不同領域做出成績,足證危中有機這個道理所言不虛。

2003年會計學系校友譚耀彰(前排右三)經歷最初的事業艱辛之路但在其後的工作蒸蒸日上。

回憶當年未能像其他同學一樣,一畢業即獲「四大」會計師行聘用的2003年會計學系校友譚耀彰,當日的心灰失望依然記憶猶新。他說:「看見別人成功獲聘,難免會動搖自信,或為面試表現欠佳而自怨自艾。」

耀彰的事業從一家本地會計師行開始,當時月薪僅為7,000港元,但他不久已轉職一家「二線」國際會計師樓,約一年後,終於得償所願,晉身其中一間「四大」會計師行;兩年後轉換環境,改為另一家核數師樓工作,也是一待兩年。離職後,他加入一家以新加坡為總部的上市公司擔任助理財務總監,之後事業更上一層樓,獲擢升為財務總監。

新聞

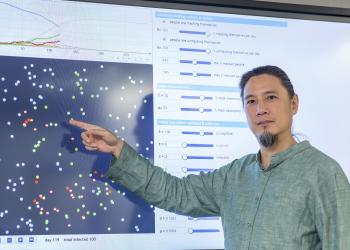

科大共同領導研究:隨社交距離限制放寬 全民戴口罩防止第二波新冠肺炎疫情爆發具迫切性

正當全球政府計劃逐步解除因新型冠狀病毒肺炎而實施、導致日常生活受到影響的「封城」或社交距離限制措施,一個由香港科技大學(科大)計算機科學家共同領導的跨學科研究最近發現,全民戴口罩是具迫切性的非藥物解決方案,可以在沒有任何有效疫苗或治療方法面世之前遏止新冠肺炎傳播或防止第二波疫情爆發。

由計算機科學系吳德愷教授共同領導的團隊,建立了兩個理論性數學模型預測隨時間推移,人民戴口罩對疫情的影響。第一個模型運用了標準流行病學SEIR模型1推算全民戴口罩的效果。第二個模型是由人工智能啟發的行為者基礎模型,清晰地模擬因為在物理空間中移動的個體之間的接觸而發生的感染。研究團隊亦考慮到口罩的有效過濾程度不同,發現民眾即使只使用廉價、十分容易購置的非醫用口罩,或僅具有70%有效過濾程的自製口罩,模擬結果仍然相同。此結果是一個重要因素,因為一些個別地區必須為醫護人員保留醫用口罩。

團隊的模擬結果顯示如果在首輪疫情爆發大約50天後及解除「封城」措施之前,絕大多數(80-90%)的公眾都佩戴口罩,新的新冠肺炎感染數字可顯著下降,避免第二波爆發。不過,如果沒有全民戴口罩(例如,只有一半的人口使用口罩)或者如果遲了推行全民戴口罩(例如推遲到首輪疫情爆發後第75天才進行),要顯著減緩的病毒傳播就變得不可能。