新聞及香港科大故事

2019

新聞

科大舉辦一連串活動支持香港金融科技周

香港科技大學商學院(科大商學院)宣佈為學生和業界推出一連串活動,以示對今天開展的香港金融科技周全力支持。

作為投資推廣署金融科技周的周邊活動,科大商學院夥拍香港金融科技協會,於11月1日率先舉辦行業研討會。活動主題為《銀行4.0與金融服務之未來》,邀請到五位行業專家,討論最新科技發展及其對銀行和金融服務界的影響。活動於科大商學院中環中心舉行,吸引超過一百位校友和業界人士參與。

緊接研討會的另一項活動於上11月2至3日在科大校內舉行,活動名為Bizkathon@HKUST,是香港首個虛擬銀行黑客松,歡迎香港專上院校所有學生和校友參賽,共吸引了25支隊伍、超過120人參與。具金融科技背景的校友和業界人士為參賽隊伍提供意見,協助各隊在24小時內制訂創新方案,幫助虛擬銀行取得客戶信任,並提供自動化運作建議。比賽獲三間虛擬銀行贊助,分別是平安壹賬通銀行、WeLab和眾安銀行。活動令參賽者有機會打好基礎,共同迎接香港虛擬銀行服務,並提早建立行內人脈。

科大商學院院長譚嘉因教授身兼一項由研資局撥款的主要金融科技研究項目負責人,他表示:「商學院樂意分擔推廣金融科技發展的重任。金融科技涉及跨學科專業,作為一所科技學府下的商學院,我們處於有利位置推動業界知識,並為金融業培育新一代人才。」

除了以上已舉辦的項目外,作為配合香港金融科技周的壓軸活動,科大商學院將與HashKey Digital Asset Group攜手於11月22至23日為學生舉辦另一項比賽 ─ 區塊鏈商業挑戰賽。從事區塊鏈研究的HashKey總部位於香港,在金融科技界具領導地位。是次活動旨在加深參賽者對區塊鏈科技及其應用的認識,歡迎科大以至其他本地大學的團隊參與。挑戰賽將為有志從事金融科技工作的學生提供了解行業的良機,並促進香港金融科技發展。

新聞

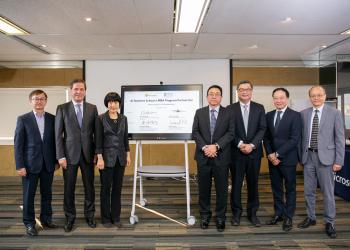

香港科技大學夥拍微軟 推出香港首個AI相關工商管理碩士選修科

微軟香港今日宣佈與香港科技大學工商管理學院(科大商學院)合作推出香港首個設有AI(人工智能)選修科的工商管理碩士課程(MBA)。課程可協助企業管理層和機構培養重要技能、知識及文化,為第四次工業革命來臨做好準備。該課程內容為微軟全球人工智能商學院(AI Business School)旗下的項目之一,由微軟與歐洲工商管理學院(INSEAD)合作編寫,為學生提供以AI革新商業模式的新思維。為科大商學院MBA學生提供的AI課程將於2020年初正式在香港推出。本地企業和機構的管理人員亦將有機會透過科大的行政人員公開課程修讀相關課程,為邁向AI時代作好準備。歷代的工業革命成功推動社會和企業就工業技術的發展需要,改變原有生活和工作模式。同樣地,要在AI及數據主導的數碼時代取得成功,企業必須擁有一套相應的專業技能。微軟與國際數據資訊( IDC )近期進行的一項研究《 迎接未來商業:利用AI 評估亞太增長潛力》 指出,儘管87%的企業表示在未來會優先協助員工學習新技能和重新培訓他們,但仍有 73%的企業尚未開始推行相應的培訓計劃。除此以外,報告亦指企業管理層亦必須抱有持續進修學習的態度,以確保能在瞬息萬變的AI時代下克服各種挑戰。微軟香港及澳門區總經理陳珊珊女士表示:「AI是第四次工業革命時代中決定性的科技和發展要素。隨著各種機器和系統日益進化,智能協作效能亦不斷提升,這改寫了人類與機器之間的關係,同時亦意味著文化將迎來轉變。在數碼時代下,AI的應用將成為本地企業取得成功的重要根基。我們很高興能與全球頂尖學府之一的香港科技大學合作,幫助香港企業管理層裝備技能,成就他們在AI 時代取得成功。」科大商學院院長譚嘉因教授亦表示:「我們正在見證AI如何為企業員工和工作環境帶來徹底改變。同時,我們亦留意到越來越多MBA同學對AI如何優化商業決策、過程及生產力感興趣。透過與全球AI 技術領航者微軟合作,相信定能協助同學充分掌握及釋放AI的潛力。」

新聞

燃點學習物理熱誠

要在香港各級學校推廣STEM (科學、科技、工程、數學) 教育,殊非易事。考試至上的文化根深柢固,加上學習方法刻板乏味,導致這方面的教學人才、時間,以及輔助教學工具不足。

物理學系的蘇蔭強教授熱心支持STEM教育,但認為現行的教學模式乏善足陳。他鼓勵教育界跳出固有框架,善用現有科技和簡介最新研究突破,讓學生學習嶄新知識。他亦明白老師工作繁重,難有足夠時間緊貼日新月異的科學與科技新知,使他們在教授STEM科目時倍感困難。

他說:「大部分老師都忙得不可開交。即使政府已為STEM教育預留撥款,他們也提不起興趣鑽研。」

蘇教授在其專業範疇努力作出貢獻,至今已就複雜物理體系發表逾160份獲引用的研究論文,但在其內心深處,始終念念不忘與身邊學生分享物理學的純真趣味,希望教導他們實踐所學,以行動改善生活。

因此,他研發了一個「實驗工具包」,當中的概念源於其無意中發現的新型反射電子衍射現象。事實上,研製工具包的念頭早於2015年萌生:蘇教授當時獲指派擔任2016年亞洲物理奧林匹克大賽一項實驗考試的出題員。由於題目必須與出題者的科研專長有關,蘇教授於是決定研發這個結合理論與生活實例的工具包,並將其發展成適合於中學和大學使用的STEM輔助教學工具。

工具包內有10件主要組件,包括使用激光二極管的照明機、一個可以旋轉的撥盤,以及一個能夠有效解說電子衍射和光學衍射現象的觀察板,組裝十分容易。學生可利用它動手進行有關測試光學對准技巧的實驗,並學習周期性與隨機性之間的關連。

他說:「工具包定價合理,對需要教授STEM科目,但難以找到教材的老師很有幫助。」

蘇教授亦在科大物理學系的「小型講座」外展活動中,增添了介紹工具包的環節。這些小型講座由經過訓練的本科生負責向本地中學生講解和示範,旨在激發少年人對物理學的興趣。蘇教授亦正計劃加入香港教育城,向物理老師作推廣。

工具包不但在中學大受歡迎,連澳門大學、中國科學技術大學、南方科技大學、暨南大學等學府亦研究如何將教導於一年級新生。蘇教授於是因應中學生及大學生各自的學習需要,為工具包研發兩個不同程度的版本。

新聞

科大與聖路易斯華盛頓大學開展工程教育與研究合作 (只供英文版本)

A high-level delegation led by James M. McKelvey Prof. Aaron BOPICK, Dean of McKelvey School of Engineering (McKelvey Engineering) of Washington University in St Louis (WashU), visited the Hong Kong Universtiy of Science and Technology (HKUST) on September 20, 2019 to sign a memorandum of understanding (MoU) to establish a framework within which cooperation may develop between the two leading universities in the world.

新聞

追尋非一般的醫學夢

中學時期的黃嘉錢立志行醫,但公開考試成績不如預期,粉碎了他懸壺濟世的夢想。不過,俗言有雲:塞翁失馬,焉知非福!當年試場失意,反而為小夥子帶來意想不到的寶貴機遇。

嘉錢最後獲科大錄取,攻讀生物化學及細胞生物學,其後繼續深造,剛於今年完成科技領導及創業哲學碩士課程。修讀碩士期間,他偶然讀到化學及生物工程學系孫飛教授一篇有關智慧水凝膠的論文。在醫學界,智能水凝膠又名「軟物質」,通常用於藥物遞送、幹細胞治療等生物醫學範疇。

傳統水凝膠以合成聚合物或生物提取物(如動物膠原)製造,或會引致敏感;由孫教授團隊研發的新型水凝膠,成份卻與人體組織極為相似,可盛載活細胞進入人體,儘量減低敏感和人體免疫排斥的反應,令問題得以解決。

嘉錢深信這項科技大有潛力轉變成商品,於是毛遂自薦,直接與孫教授商談合作,結果雙方一拍即合。

這次合作,不僅助嘉錢踏上企業家之路,亦使他終於得償心願,貢獻醫學界。孫教授把他介紹給自己的學生王日和楊中光。兩人分別為生物工程學博士與化學及生物分子工程學博士,現時同為化學及生物工程學系的博士後研究員。今年初,他們共同創辦了取名SPES Tech的生物工程初創企業,利用其水凝膠產品 「LitGel」研發新一代療法,並由孫教授擔任公司主席及首席科學顧問。

團隊不僅在今年5月贏得第5屆香港大學生創新及創業大賽的「創新項目特等獎」,也在4月份入選「默克中國加速器計畫」( Merck Accelerator China Program)的六強初創公司之一。最近,他們更獲得為期4年的香港科技園「生物醫藥科技培育計畫」批出暫准資助許可,符合所有條件後,公司將可獲最多600萬港元產品研發撥款。

一切成就得來不易。像他們這類初嘗營商滋味的新手企業家,縱使擁有傑出發明,但從創業到成長階段,卻往往缺乏必需的硬體和軟體支援。 '

嘉錢說:「科研上,科大對我幫助很大,這對確立公司的發展方向非常重要。」

為扶持像他們這類初創企業家,科大提供了所需的實驗室及尖端設備讓他們進行實驗和測試。大學或學院亦不時舉辦合作項目,儘量為團隊開拓產品應用的機會。

新聞

科大研究團隊揭示新病毒特徵 或有助對抗全球暖化和研製抗病毒藥物

全球暖化以及溫室氣體排放讓海洋中的含氧量在過去數十年間持續下降1,污染並破壞我們的生態系統。為了遏止這個趨勢,香港科技大學(科大)的研究團隊發現一種機制,有望提升一種環保水生細菌清除二氧化碳的能力,為海洋生產更多氧氣。儼如陸地上的樹木,藍綠藻(又名藍細菌)於海洋進行光合作用,為海洋生物提供氧氧,地球逾20%的二氧化碳都是經由它們所吸取。可是,全球每天有近半的藍綠藻,因被捕食或受病毒感染而死亡,當中單是一種名為噬藻體的病毒,每日便殺死達全球總量五分之一的藍綠藻。科大海洋科學系副教授曾慶璐領導的研究團隊歷時五年,最近終於揭示噬藻體殺死這環保細菌,亦即其宿主(host)的規律,所倚賴的是宿主進行光合作用時所產生的能量。團隊利用實驗室培植的噬藻體進行研究,發現牠們於黑暗環境中,並不能完全發揮感染宿主的功能,但藍綠藻卻偏偏在晚上被牠們殺死。原來在日照時份,藍綠藻透過光合作用所生產的能量,會成為噬藻體用作感染其宿主的燃料-令噬藻體在日間完成所有足以破壞藍綠藻細胞結構的感染過程,使其終在晚上分崩離析。很多生物,包括日出而作、日入而息的人類,都具有晝夜節律,但今次研究首次發現,原來病毒亦具有晝夜節律。 曾教授表示:「透過了解日夜循環如何控制噬菌藻的感染過程,不但能幫助降低藍綠藻被感染的風險,由此增加其吸收二氧化碳的能力,減輕全球暖化;亦有助日後研究對抗病毒的藥物。很多人類疾病都是由病毒引致,現在我們知道病毒感染會受生理節律和晝夜循環影響,這可能為研發相關藥物對抗人類病毒提供新見解。」是次研究成果已於科學期刊《美國國家科學院院刊》中發表。

新聞

港科大(廣州)獲國家教育部批准籌建

香港科技大學(科大)日前獲國家教育部批准進行香港科技大學(廣州)(港科大(廣州))的籌建工作,為科大揭開新一頁。新校園將與科大保持同等質量和水平,與清水灣校園優勢互補,致力培育人才及推動香港與大灣區、以及大灣區與世界各主要城市在教學產研上的合作,加強知識轉移,以彌補本港創科產業的不足。動工儀式今天在港科大(廣州)位於廣州市南沙區慶盛的校址舉行。香港特區政府行政長官林鄭月娥女士、廣東省委書記李希先生、廣東省委副書記兼省長馬興瑞先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任王志民先生、國務院港澳辦副主任黃柳權先生、廣州市委書記張碩輔先生、廣州市市長溫國輝先生、廣州市南沙區委書記蔡朝林先生、科大校董會主席廖長城先生、科大校長史維教授和廣州大學黨委書記屈哨兵教授等為活動主禮嘉賓。特首林鄭月娥女士致辭時表示,香港正全面增強自身科創能力,特區政府過去兩年先後投放超過1000億港元,並推出相關政策措施,希望香港可以為大灣區科創作出貢獻。她相信港科大(廣州)將為穗港兩地高等教育的交流合作開展新的局面,培育具創新能力的國際化高端人才,並通過深化兩地在教研、科技成果轉化及學生交流等多方面合作,為兩地提供高水平的教研支援。科大校董會主席廖長城先生感謝內地及香港特區政府對科大在廣州辦學計劃的大力支持。他指:「港科大(廣州)獲批籌建,是科大開展廣州辦學的一個重要里程碑,不僅推動科大為粵港澳大灣區培養具國際視野及創新能力的高端人才,也期望為內地以至整個亞洲的科技創新和產業升級帶來深遠影響。廣州校園將秉承科大追求卓越、創新及創業精神,以及科大的先進辦學理念、優質教育資源與教學質量,力爭成為世界一流灣區大學。」科大校長史維教授稱:「我謹代表科大同仁,對合作各方考慮周詳和不懈的努力,以及審批部門的迅速批核與大力支持表示深切謝意。若非她們堅定支持,港科大(廣州)的籌備進度不會如此理想。未來,科大將憑藉廣州和清水灣校園互相補足的學位課程和學術架構,以及共享的實驗室、課堂和教研設施,更有效的培育人才,並為社會、尤其在創新及全球合作方面,作出積極貢獻。」