新聞及香港科大故事

2022

新聞

科大學者發現利用損耗實現量子控制的新方法

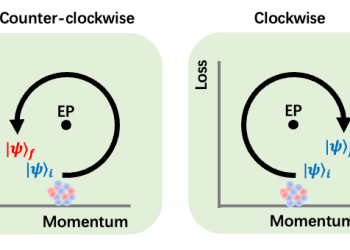

香港科技大學(科大)的研究人員發現一個新方法,利用粒子損耗這種在量子器材中通常需要避免的過程來控制量子態,有機會能為實現前所未有的量子態開闢新的途徑。操控量子系統需微妙地掌控量子態,不能有絲毫不完美的運作出現,否則量子態中的有用信息會被擾亂。其中,有份組成系統的粒子出現損耗,乃掌控量子領域中面對最普遍而重大的挑戰。科學界一直透過孤立系統來避免這個問題。惟現在,科大的研究人員發現了一種能通過原子量子系統中的損耗來控制量子的方法。這項發現近日於《自然物理》雜誌上發表。負責這項研究的科大物理學Hari Harilela副教授曹圭鵬表示,研究結果顯示「損耗」有潛力成為量子控制的開關。「量子力學的教科書指出,只要把系統從環境中有效分隔開來,系統便不會受粒子損失的影響。然而,不論是傳統系統抑或量子系統,開放的系統總是無處不在。而正如非厄米特物理學理論所形容,這樣的開放系統呈現了很多有違直覺,以及無法在厄米系統中觀察到的現象。」含損耗的非厄米物理學在傳統系統中早已得到充分的探討,但直到最近,這種有違直覺的現象方在真正的量子系統中得被觀察得到且加以實現。在這次研究工作中,科大的研究人員改變了系統的參數,沿著特殊點(亦即非厄米系統中的奇異點)周圍建立了一個閉環路徑,發現了閉合路徑旋轉的方向(例如順時針或逆時針),能決定最終的量子狀態。該團隊的另一位負責人,科大物理學系李贊恒教授表示:「這種跟手性有關的特性﹕即圍繞奇異點、由方向決定的量子態轉化,可以是量子控制的一個重要組成部分。我們現正站立於控制非厄米量子系統的起始點。」

Stories

引人入勝的數字遊戲

我從來算不上好學生,直到我發掘了真正的學習興趣。

科大工學院工程教育助理教授梁煒霆年少時熱愛電子遊戲,一直渴望投身電玩行業,從來沒想過當一位老師,更遑論贏取教學獎項。

這位2021科大「卓越核心課程教學獎」得主直言:「上大學前,我從來算不上好學生!直到我對計算機科學產生興趣才有所轉變,更在大學和研究院進修這一門專業,取得科大博士學位。轉眼間,從一位教學助理變成科大教授。」

現實不似預期

梁教授執教的得獎課程「COMP2711 計算機科學與離散數學工具」,簡單而言涉及概率、圖論和計算理論。授課初期,他沿用昔日大學恩師的教學方法,但面對比自己年輕整整10年的學生,很快便發覺不能「蕭規曹隨」。

梁教授回想說:「我當學生時,上課沒有powerpoint,沒有影片,也沒甚麼輔助教學的工具。上課時,大家只管埋頭抄筆記,甚至沒有多少時間發問!起初,我嘗試照搬從前的一套,但根本不能激發學生的學習興趣,令我知道必須改變。」

舊的一套不管用,梁教授馬上改變策略,每一課開始時向學生提出一些有趣問題,挑戰年輕人的腦筋。