新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大七研究項目獲「產學研1+計劃」資助 在本港高教界領跑

香港科技大學(科大)在創新科技署推出的「產學研1+計劃」(RAISe+)第二輪撥款中表現卓越,成為本地大學中獲批項目最多的院校,共有七個研究項目獲批資助。是次科大獲批的項目涵蓋健康與醫療科學、人工智能(AI)及機械人、先進製造和電機及電子工程等多個領域,充分展現科大在把科研成果轉化為實際應用的領導地位。

科大堅實科研基礎的明證

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授向所有成功獲批資助的科大團隊致以祝賀,他表示:「作為一所研究型大學,科大於深科技發展領域具有深厚的科研實力,我們十分榮幸在新一輪RAISe+資助中,成為獲撥款項目最多的大學,這是對科大卓越的研究及知識轉移能力方面的肯定,也體現我們對科研卓越和知識轉移的承諾。特區政府大力支持創新科技發展,激發學界更積極把科研成果轉化為對社會具影響力的技術,連同RAISe+在內,這些新的資源不僅可幫助學者從實驗室走向市場,也鼓勵更多科大成員進行跨領域協作,推動創新研究,開創造福社會的解決方案。」

各項獲批研究項目詳情(排名不分先後):

項目名稱

主要研究員

項目負責人

8英寸新型襯底上的3.3 kV高功率GaN器件

劉紀美教授

梁琥博士

人工智能協助開發靶向腺相關病毒載體(AAV)藥物遞送

朱丹青教授

新聞

港科大上海中心上交會首秀亮點紛呈 產教融合創新成果雲集

6月11日至13日,由上海市人民政府主辦的第十一届中國(上海)國際技術進出口交易會(上交會)在上海世博展覽館隆重舉行。香港科技大學上海產教融合中心(港科大上海中心)首次亮相上交會,携其創新研發的自有教育品牌體系「 AHEAD 」及多家生態合作夥伴共同參展,並帶來了港科大6項技術轉移優質項目。

首日,本届上交會以「開放合作:賦能新質生產力與可持續發展」為開幕式主題,正式啓幕。上海市市長龔正出席並啓動本届上交會。港科大上海中心主任楊暘教授、副主任錢文馨及產業負責人于玥出席活動開幕式。

走進港科大上海中心展臺,一場場別開生面的科技對話正在上演。香港科技大學(港科大)派出師生團隊親臨展臺,通過現場演示產品、技術講解和一對一專業諮詢等方式,全方位展示最新科研成果。展臺大屏上循環播放創新案例,將實驗室的前沿科技生動呈現,參會者紛紛駐足觀看,體驗最新研發成果。展臺還特別設有合作洽談區,來自人工智能、生物醫藥等領域的產業代表們與教授們熱切討論,現場交流氣氛熱烈,多個合作意向在此萌芽。

上交會期間,港科大上海中心展位迎來多個重要代表團參觀。上海市商務委員會、上海市政協、共青團上海市委、上海市人力資源與社會保障局、上海市青少年創新創業(模擬)團隊等代表團在港科大上海中心主任楊暘教授、副主任錢文馨及產業負責人于玥等人員的陪同下,深入了解港科大上海中心參展項目及 產教融合培養的模式。上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司、上海自由貿易試驗區臨港新片區等區域負責人也向港科大上海中心表達了合作意向,為未來合作開啓無限可能。

6月13日下午,上交會參展項目頒獎儀式在上海世博展覽館圓滿落幕。上海市商務委員會主任朱民、副主任周嵐,東浩蘭生(集團)有限公司副總裁周瑾等領導和嘉賓出席了儀式,並為獲獎項目和單位頒獎。港科大上海中心獲頒第十一届上交會「優秀服務生態機構」獎項。為期三天的上交會圓滿落幕。

港科大教授現場演示 展現產教融合創新成果

新聞

科大研究團隊利用旋磁零折射率超材料 研發嶄新光波操控機制

香港科技大學(科大)研究團隊利用一種名為「旋磁雙零折射率超材料」(GDZIMs)的全新光學極端參數超材料,研發出一種基於GDZIMs的嶄新光波操控機制,有望革新光通信、光學成像(用於生物醫學)和納米技術等領域,推動集成光子芯片、高保真光通信及新型量子光源的發展。這項研究由科大賽馬會高等研究院臨時院長兼物理系講座教授陳子亭教授,以及物理系訪問學者張若洋博士共同領導,並已發表於《自然》期刊。

GDZIMs與光學渦旋的潛力

GDZIMs是一種獨特的光學超材料,其特性恰好位於兩種不同光子拓撲相變的臨界點,能以突破傳統認知的方式操控光波。GDZIMs與傳統材料有所不同,它同時具有零電容率和特殊的磁光特性,可穩定地生成時空光學渦旋——一種同時在時間和空間維度同步旋轉的光場模式,使其在光傳播控制方面具有卓越效能,對眾多先進技術的應用發揮至關重要的作用。

研究人員通過構建磁性光子晶體並將其參數調節至相變臨界點,首次實現了這種超材料,利用微波實時場掃描系統,他們進一步證實,當光脈衝撞擊GDZIM平板時,會反射形成時空渦旋 – 這是一種在時空維度同時呈現渦旋結構、攜帶橫向軌道角動量的特殊光波包。研究揭示這種渦旋光的產生源於GDZIMs的內稟拓撲特性,因此渦旋光的產生不會受到系統尺寸或周圍環境的影響,呈現出極強的穩定性。此一重大突破有望提升光學技術性能,以助構建更快速和更安全的光通信系統。

陳教授表示:「這項研究連通了超材料、拓撲物理學和結構光場三個重要物理學,基於超材料拓撲特性,確立了就時空光場操控機制的全新概念。研究成果有望推動超高精度和高效率光學器件的設計,同時開闢廣闊的應用前景,我們對其潛力的探索目前僅初現端倪。」

張博士補充道:「這種生成時空渦旋機制的拓撲穩定性確實令人矚目,為開發新型超材料和光操控技術提供了一個有力的平台,對轉化為通訊和高性能光子電路等領域的工業級應用奠定了堅實基礎。」

新聞

科大工學院推出「擬人化」自動駕駛系統

香港科技大學(科大)工學院的跨學科研究團隊最近成功開發了一套「擬人化認知編碼系統」,讓自動駕駛車(自駕車)能像人類司機般「思考」,綜合判斷複雜路況。這項嶄新技術可將整體交通風險降低26.3%,而對於行人及騎行者等高風險群體來說,潛在意外更大幅減少51.7%。與此同時,自駕車的自身風險也下降了8.3%,為自動駕駛技術的安全性邁進一大步。

現行自動駕駛系統的一大局限,在於其「單對單」風險評估機制,即每次只能比較兩個選項,無法像人類司機那樣全面考慮道路上的多方互動,例如在十字路口優先讓路予行人,再適度調整與附近車輛距離;一旦確定行人安全,再迅速將注意力轉向其他車輛。這種動態決策能力,稱為「社會敏感度 (social sensitivity)」。

為了讓自駕車可「學習」人類的社會敏感度,科大土木及環境工程學系講座教授楊海牽頭的研究團隊借鑒了神經科學、認知科學和倫理學概念,開發出符合人類認知邏輯的編碼方案,為自動駕駛系統配備接近真人司機的感知、評估與行動能力。

該系統結合了三項關鍵創新:

一、個體風險評估模組 (Individual Risk Assessment):評估每位道路使用者(包括行人、單車、電單車與鄰近車輛)的潛在風險,包括分析其速度、相對距離和行為規律,例如,在路邊行走的小孩會被歸類為高風險群體。

二、社會權重風險映射模組 (Socially Weighted Risk Mapping):在決策過程中引入倫理權重,優先保護弱勢群體,例如在實際應用上,自駕車即使在規則允許前進的情況下,亦可能會主動禮讓行人。

三、行為信念編碼模組 (Behavioral Belief Encoding):能預判自駕車決策對整體交通狀況的影響,舉例說突然變道會否導致周邊司機急剎,或者加劇路面擠塞。

新聞

科大研發人工智能大模型MOME 夥拍逾十間醫院開展試驗

香港科技大學(科大)工學院研究團隊成功研發一款名為MOME的人工智能(AI)大模型,利用全國規模最大的多參數磁力共振成像(mpMRI)數據建構,能夠準確區分良性及惡性腫瘤,準確度媲美擁有五年以上經驗的放射科醫生。團隊正與深圳市人民醫院、廣州市第一人民醫院、雲南省腫瘤醫院等超過十間醫院及機構合作,展開大規模驗證,以進一步評估系統成效,為投入實際應用做好準備。

中國最大mpMRI數據集

乳癌是全球女性最常見且致命的癌症之一,早期篩查、準確的分子亞型分類,以及對治療反應的預測,對乳癌治療十分關鍵。儘管mpMRI數據能提供豐富的診斷資訊,但對於傳統AI系統而言,整合這些數據的多種成像模態(即磁力共振中不同的成像序列)仍存在不少挑戰,特別是在真實臨床環境中,某些模態或有缺失的情況。

為了應對這些挑戰,科大研究團隊與多家醫療機構合作,構建了目前市場上最大的中國人乳腺多參數磁力共振成像數據集,並設計出一款能夠處理異構輸入的AI大模型。這個名為MOME的模型採用「混合專家框架」,並以「Transformer」深度學習架構為基礎,能夠靈活融合多模態信息,即使在部分成像序列缺失的情況下,依然能維持高穩定性。該模型亦支援分子亞型分類,並預測患者對治療方案的反應。

可避免不必要化驗及預測治療成效

在測試中,MOME對乳癌的診斷準確度達到了擁有五年以上經驗的放射科醫生的水平。該模型能夠準確識別BI-RADS 4類患者中(乳癌風險在2%至95%之間)的良性個案,從而減少此類患者接受穿刺化驗的需要。MOME對預測病人進行前輔助化療的反應亦有出色表現,該治療方案能在手術前縮小腫瘤,提高手術成功率。此外,系統亦能及分辨高侵襲性乳癌亞型,以及需採用專門治療方案的三陰性乳癌。

新聞

科大化學家發現新手性橋聯多環合成方法

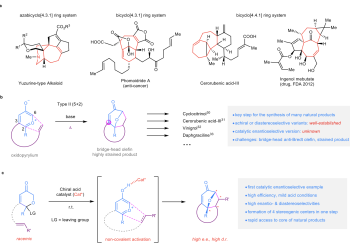

由香港科技大學(科大)化學系孫建偉教授和林振陽教授領導的研究團隊,成功發現催化對映選擇性II 型[5+2]環加成反應,並就合成手性橋聯多環結構的挑戰提供了應對方案,尤其是那些帶有橋聯七元環亞單元的複雜分子結構。這種嶄新的方法使用了3-氧化吡喃葉立德分子,能控制合成分子的形狀,有望日後能快捷又有效地合成更多其他複雜化合物,包括一些重要的天然合成物和藥物分子。

手性橋聯多環結構,尤其是帶有橋聯七元環亞單元的結構,是一種複雜而又非常重要的分子結構,常見於自然界的天然合成物和一些有用的藥物中,但過往要合成這種複雜的分子結構非常困難。

在現有的方法中,多功能偶極分子(例如 3-氧化吡喃葉立德分子)內 [5+2] 環加成是少數能夠合成此類複雜分子又比較有效的方法。這次研究是催化對映選擇性 II 型環加成首次成功合成分子,可說是在合成複雜天然合成物方面上的重大突破。

研究團隊在催化不對稱氧化吡喃鎓葉立德的type II型[5+2]環加成反應中,要實現高對映選擇性控制的同時,更成功克服了產生反Bredt規則的高張力雙鍵的挑戰。與過往的共價催化策略不同,這次研究是首次將非共價的手性酸催化策略應用到氧化吡喃鎓葉立德的環加成反應中,為該類反應的不對稱控制提供了新方向。值得一提的是,由研究團隊的實驗室所發展的SPHENOL骨架衍生的手性磷酸在該類環加成反應中表現出了優異的效果。手性磷酸具有雙重作用,既作為決定速度的烯醇化過程的催化劑,又作為對映體選擇性C-C鍵形成的手性催化劑。

透過這個嶄新的催化方法,期望將能合成各種多功能的橋環結構,而且這些結構本身亦是關鍵中間體,有潛質能進一步再合成一些重要的天然合成物和藥物分子。孫教授補充:「這個策略不但可以擴展到其他不對稱環加成反應,更為複雜分子的快速合成和多樣化提供了基礎。」

這項研究已於2025年5月在《Nature Synthesis》期刊上發表。

新聞

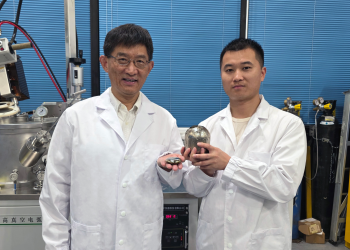

科大研發新型彈性合金 溫度變化達普通金屬20倍

香港科技大學(科大)工學院的研究團隊成功研製出一款新型彈性合金Ti₇₈Nb₂₂,該材料具備高效固態製熱效能,而且在彈性變形過程中所表現的可逆溫度變化能力,為普通金屬的20倍,為傳統的蒸氣壓縮製冷和熱泵技術提供環保的綠色替代方案。

全球近一半的能源消耗用於供熱,包括建築供暖和工業供熱。現時,全球主要通過燃燒化石燃料供熱,不僅產生大量溫室氣體,而且消耗大量能源。固態相變熱泵是較為環保的替代方案,但其能效卻局限於卡諾極限的50%至70%。如何突破這能效瓶頸,一直是全球面臨的重大挑戰。

為應對這個挑戰,科大機械及航空航天工程學系的孫慶平教授的研究團隊提出利用彈性變形產生的溫度變化實現製熱。雖然這種熱彈效應(Thermoelastic effect)早在19世紀就由著名科學家開爾文、焦耳和杜哈梅爾發現,但常規金屬的熱彈效應非常微弱,因而無法應用。孫教授的團隊研發出具有[100]織構的Ti₇₈Nb₂₂馬氏體多晶合金,該材料在彈性變形時表現出4–5 K的可逆溫度變化——達到普通金屬(通常僅約0.2 K)的20倍。而且,新材料的熱能效達到卡諾極限的90%,媲美商用蒸汽壓縮製熱能效。

團隊進一步發現,某種特定的鐵彈性馬氏體合金具備更佳的熱膨脹特性,可實現高達22 K的溫度變化。這項研究為綠色熱泵產業展現出極具潛力的發展前景,並首次提出基於非相變原理的綠色高效供熱解決方案。

孫教授表示:「這項發現從根本上改變了熱彈效應過於微弱、難以應用的傳統認知。我們的研究證明了僅靠彈性變形就能實現高效固態製熱。」

新聞

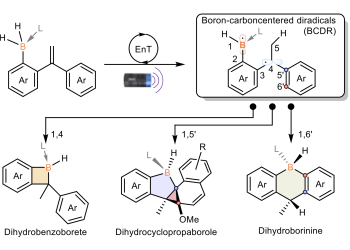

破解硼雜環:科大化學家發現硼雜環新合成方法

硼雜環化合物是重要的結構支架,近年在催化劑、合成化學、材料科學和藥物開發等領域的應用日益廣泛。然而,目前的研究主要集中在三元、五元及六元硼雜環上,對四元硼雜環的探索仍然非常有限。由香港科技大學(科大)化學系全楊健教授和林振陽教授領導的研究團隊,與香港中文大學呂海榮教授合作,在發展高效的四元硼雜環合成方法上取得了突破性進展,令以往難以獲得的硼雜環亦得以輕易合成,預期將能實現更多實際應用。

硼雜環化合物作為重要的結構基元,在藥物化學與功能材料領域展現出獨特的應用價值。其中,五元和六元硼雜環體系已在生物活性分子與光電材料中得到廣泛應用。儘管四元硼雜環具有顯著的環張力,預期能帶來豐富的反應性,但由於缺乏高效且通用的合成方法,長久以來限制了對四元硼雜環性質和應用的研究。

此次研究發現了全新的硼雜環合成路徑,其關鍵在於研究團隊成功解鎖了硼碳雙自由基(BCDR)化學。通過光促進的能量轉移催化策略形成碳硼雙自由基中間體。這項研究的重要突破是首次在四元硼雜環中成功實現了穩定性和反應性的有效平衡,使以往難以獲得的其他硼雜環得以輕易合成,這些硼雜環有望在硼藥物和分子功能材料等領域獲得應用。

全教授補充:「更重要的是,應力性硼雜環的反應與穩定性平衡的概念和策略,不僅促進了硼雜環合成砌塊的發展,更將好奇心驅動的研究轉向以應用為導向的研究,從而吸引更多來自不同領域的研究人員。」

這項研究已於2025年4月發表於《自然化學(Nature Chemistry)》期刊。論文第一作者是科大化學系博士後研究員王欣謀博士,博士生張沛琪則進行了 DFT 計算;論文共同通訊作者為全教授、林教授和呂教授。