新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大與清華研究團隊合作提出一種電控奈爾矢量180° 翻轉機制

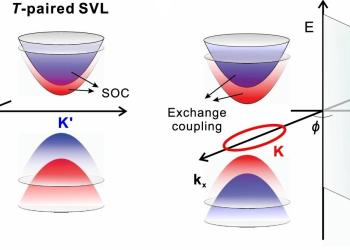

香港科技大學(科大)和清華大學(清華)的研究團隊共同合作,在理論上提出了一種新的電控奈爾矢量180° 翻轉機制,並在具有 C配對自旋能谷鎖定(C-paired spin-valley locking,C-paired SVL)的自旋劈裂能帶結構反鐵磁體(也稱為交錯磁體)中完成了實驗驗證。這一實驗證明了反鐵磁材料操縱奈爾矢量的能力,為製造超快記憶體裝置帶來新希望。

由於反鐵磁自旋電子學器件,具有製造用於現代高性能資訊科技的超高密度、超快速的反鐵磁儲存潛力,一直備受學界和業界的關注。為了生產以方向相反的奈爾矢量作為二進位 「0」和「1」的電控反鐵磁記憶體裝置,實現電控奈爾矢量180° 翻轉是一個長期目標。此前,反鐵磁翻轉機制的最新技術一直被限制在 90° 或 120° 翻轉奈爾矢量上,這不可避免地需要多個寫入通道,從而與超高密度集成相矛盾。該研究團隊對電控奈爾矢量180° 翻轉的研究結果,使得自旋劈裂反鐵磁體成為超快記憶體裝置的新潛在材料。

在共線反鐵磁體中,奈爾矢量 n 的兩個穩定狀態 n_+ 和 n_- 被對稱的能壘隔開。施加的外磁場與DMI 引起的微小磁矩相互作用,造成了能壘的不對稱性,這亦是科大物理學系副教授劉軍偉團隊提出的新機制。然後,類阻尼的自旋軌道矩 [2] 可以用來驅動奈爾矢量越過從 n_+ 到 n_- 的能壘,但不能越過相反的能壘(圖1a)。如圖1b所示,原子自旋模型類比顯示,n 可以在0.1納秒內被決定性地翻轉到狀態 n_+ 或 n_-。反常霍爾電導從緊束縛模型的自旋劈裂能帶上的非零貝利曲率積分得到,且表現出對這兩個狀態 n_+ 和 n_- 的高靈敏度,如圖1c所示。

在清華大學材料學院潘峰教授和宋成教授的帶領下,實驗製備的反鐵磁 Mn5Si3 薄膜實現了良好的迴圈性能(如圖1d所示),這意味著電流驅動的奈爾矢量 180° 翻轉具有魯棒性和可持續性。

新聞

科大研究團隊成功研發革命性仿生嗅覺晶片 開啟氣體感測新紀元

香港科技大學(科大)工學院的一支研究團隊,成功開發了配備多種高性能氣體傳感器陣列的人工嗅覺傳感器。這項新發明的「仿生嗅覺晶片」能夠在納米多孔基材上集成納米管傳感器陣列,於每個晶片上擁有多達10,000個可獨立定址的氣體傳感器,與人類和其他動物的嗅覺系統配置相似。

數十年來,全球的科研人員均致力開發人工嗅覺和電子鼻,旨在模仿生物嗅覺系統的精巧機制,以有效識別複雜的氣味混合物。然而,這些技術的發展面臨著重大挑戰,包括如何縮小系統和提高其識別能力,來確定複雜氣味混合物中的確切氣體種類以及其濃度。

為了應對這些困難,由科大電子及計算機工程學系和化學及生物工程學系講座教授范智勇帶領的研究團隊,使用了一種工程材料成分梯度,令一個小型納米結構晶片能容納多種不同的傳感器陣列。利用人工智能技術,這些仿生嗅覺晶片對多種氣體都表現出很強的敏感度,可以精準地區分混合氣體和24種不同的氣味。此外,為了擴展仿生嗅覺晶片的應用範圍,團隊將晶片與視覺傳感器整合在機械狗身上,為機械狗創造了一個結合嗅覺和視覺的系統,並於實驗中證明機械狗能夠準確地識別盲盒中的物品。

仿生嗅覺晶片的發展不僅加強了人工嗅覺和電子鼻系統現時在食品、環境、醫療和工業流程控制等範疇的廣泛應用,還將為智能系統(如:先進機械人和便攜式智能設備)開闢新的可能性,以應用於安全巡邏和救援行動等工作。

例如,在實時監測和質量控制方面,仿生嗅覺晶片可用於檢測和分析在不同階段的工業過程中所產生的特定氣味或揮發性化合物,以確保安全。另外,亦可在環境監測中檢測出任何異常或有害氣體,並識別管道中的泄漏情况,以便及時處理和維修。

范教授團隊的這項研究在氣味數碼化的領域上起到了關鍵性的作用和突破。近年隨著影像感測技術日趨成熟,視覺訊息數碼化的發展已一日千里,但在氣味的訊息領域上仍因缺乏先進的氣味傳感器而停滯不前。所以,范教授率領的團隊為仿生氣味傳感器的發展作出了莫大的貢獻。通過進一步的改良,這些傳感器有望像手機和便攜式電子產品中使用的微型鏡頭一樣被廣泛使用,從而提高人們的生活質素。

新聞

科大成功研發血液測試 精準診斷阿爾茲海默症和輕度認知障礙

由香港科技大學(科大)領導的國際研究合作取得了重大進展,標誌著阿爾茲海默症診斷和管理方面的一個重要里程碑。研究團隊由科大校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如教授帶領,成功開發了一項前沿的血液測試,可早期檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙,其準確率分別超過96%和87%。這項血液測試適用於不同人群,為全球阿爾茲海默症的診斷和管理提供了切實的解決方案。

要點:

高準確率:檢測阿爾茲海默症的準確率超過96%,檢測輕度認知障礙的準確率超過87%

適用於不同人群,包括中國和歐洲人群

實現阿爾茲海默症的早期檢測和病情監測

涵蓋多個與阿爾茲海默症相關的生物途徑

對阿爾茲海默症的診斷和精準治療帶來革命性影響

阿爾茲海默症正影響著全球逾5000萬人口。該病的一個主要特徵是有害的澱粉樣蛋白(Aβ)斑塊在大腦中積聚,導致腦細胞功能障礙和喪失,進而導致漸進式的記憶力衰退、認知能力下降以及日常活動和溝通困難。最近批准的阿爾茲海默症藥物Lecanemab為大腦中Aβ水平異常升高的輕度認知障礙及早期阿爾茲海默症患者帶來了治療新希望。因此,疾病的早期診斷將極大地幫助這些患者得到有效的治療。目前,Aβ水平的測量只能通過昂貴的腦部影像或入侵性的採集方式來實現。同時,現在阿爾茲海默症的診斷主要透過臨床觀察症狀,惟臨床症狀在發病10至20年後才出現,此時病情已發展至中晚期,難以獲得有效治療。因此,研發一項能夠準確識別輕度認知障礙和早期阿爾茲海默症患者,同時能夠檢測到大腦中升高的Aβ水平的簡單血液測試,將為阿爾茲海默症的診斷和治療帶來革命性影響。

新聞

港科大研究團隊開發了一種用於III-V與矽高效結合的嶄新集成技術 有助革新數據通信

香港科技大學的研究人員開發了一種新的集成技術,用於將III-V族化合物半導體器件與矽高效集成,為低成本、大容量、高速和高輸送量的光子集成提供了基礎,有助改革數據通信的發展。

有別於使用電子的傳統集成電路或微芯片,光子集成電路使用光子或光粒子。 光子集成結合了光和電子學以加速數據傳輸。 當中,矽光子學(Si-photonics)處於這場革命的最前沿,它能夠創建同時處理大量數據的高速、低成本連接。

雖然矽能夠實現無源光學功能,但它難以實現有源功能,例如,生成光(鐳射器)或檢測光(光電探測器)——兩者都是關鍵的數據生成與讀出組件。 因此,需要將III-V族半導體(使用來自週期表第III族和第V族的材料)集成到矽襯底上,以實現完整的功能並提高效率。

然而,儘管III-V族半導體能夠很好地完成有源功能,但它們無法自然地與矽結合。 在新興跨學科領域學部研究助理教授薛瑩和研究教授劉紀美的帶領下,研究團隊找到了一種能夠讓III-V族器件與矽高效結合的方法,從而解決了這項挑戰。

他們開發了一種名為橫向縱橫比捕獲(LART)的技術,這是一種新穎的選擇性直接外延法,可以在絕緣體上矽(SOI)上,橫向選擇性生長III-V族材料,而無需厚緩衝層。

儘管根據現有文獻,尚無任何集成方法能夠以高耦合效率和高產量方式來解決III-V族有源功能與矽無源功能結合這一挑戰,但團隊的LART方法有效地實現了面內III-V族鐳射器,從而使III-V族鐳射器與矽可以在同一平面內耦合,因而高效。

薛瑩教授指出:「我們的方案解決了III-V族器件與矽的失配問題。 該方案實現了III-V族器件的優異性能,讓III-V族與矽的耦合變得簡單高效。 」

過去幾十年,在大數據、雲應用和傳感器等新興技術的推動下,數據流量呈指數級增長。 積體電路(IC,也稱為微電子)技術通過縮小電子器件的尺寸並提高其運行速度,實現了符合摩爾定律(Moore’s Law)的指數級增長——微芯片上的晶體管數量大約每兩年翻倍。 然而,數據流量的持續爆炸性增長,已將傳統電子器件推到了極限。

新聞

科大團隊研發AI模型 能協助減少全球農田氨氣排放達38%

在當今科技飛速發展的時代,人工智能(AI)已經成為推動創新和變革的核心動力。其中,AI模型扮演著至關重要的角色,為各個領域帶來前所未有的機會和挑戰。本文將深入探討AI模型的本質、分類、工作原理及其廣泛應用,並展望未來發展趨勢與隱憂。

1. 什麼是AI模型 (AI Models)?

AI模型(Artificial Intelligence Models)是一種基於數學和統計學原理,旨在模仿人類智能某些方面的電腦程序。開發人員輸入規則稱為算法 (algorithms), 使程序能夠做出決策、注意到模式並做出預測。 成功的模型具有用戶友好的介面。這意味著新用戶可以在沒有太多指示的情況下與之互動。 例如Bing Chat 是一款由AI驅動的聊天機器人應用程序 (AI-powered chatbot app), 可以與用戶進行來回對話。

2. AI模型有哪些分類?

AI模型可以根據學習方式和目標任務進行分類,主要包括:

監督式學習模型 (Supervised learning models): 利用標註數據進行訓練,用於分類、回歸等任務。

非監督式學習模型 (Unsupervised learning models): 從未標註數據中發現隱藏模式,常用於聚類和降維。

強化學習模型 (Reinforcement learning models):通過與環境交互獲得獎勵,用於決策和控制問題。

生成式模型 (Generative models): 基於給定輸入生成新的輸出,如文本生成和圖像合成。

以下是一些AI模型例子:

新聞

科大科研實力受肯定 成立三個賽馬會創科實驗室

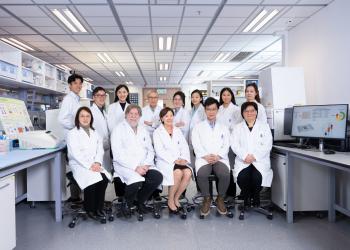

科大校長葉玉如教授(右六)、香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務)王兼揚先生(左五)、科大首席副校長郭毅可教授(左四)及其他科大高層管理人員與三位科大「傑出創科學人」教授:周曉方教授、解亭教授及蘇慧教授(左三至五)一同為三個賽馬會創科實驗室揭幕。

香港科技大學(科大)獲香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助港幣三千萬元,成立三個賽馬會創科實驗室,將分別由三位科大「傑出創科學人」教授領導,推展數據科學、再生生物學及氣候變化領域的研究。

科大今天舉行實驗室開幕典禮以感謝馬會慈善信託基金的支持。出席典禮的主禮嘉賓包括科大校長葉玉如教授、科大首席副校長郭毅可教授和香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務)王兼揚先生。

新聞

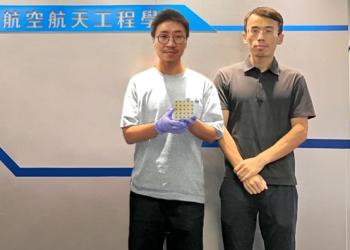

港科大團隊研發多功能、可重構和抗破壞單線感測器陣列

香港科技大學(HKUST)的研究人員開發出一種受人類聽覺系統啟發的感測器陣列設計技術。透過模仿人耳根據音位分佈來區分聲音的能力,這種新型感測器陣列方法可能優化感測器陣列在諸如機器人技術,航空,醫療保健和工業機械等領域的應用。

傳統的感測器陣列面臨佈線複雜凌亂、有限的可重構性以及連接網路缺乏對物理損傷的抵抗力等挑戰。為解決這些挑戰,香港科技大學機械及航空航天工程學系副教授楊徵保研究團隊,透過為每個感測單元分配唯一的正弦波頻率,並利用感測單元訊號調製正弦波幅度,這類似於人耳中的耳蝸毛細胞處理不同頻率的聲音。將這些不同頻率的調幅訊號疊加到單一導體上,最後使用快速傅立葉變換演算法來解碼這個疊加的時域複合訊號,便可解析出整個感測器陣列的感知物理量。這種設計允許將傳統行列配置陣列中的大量輸出線減少到單根線,而不犧牲原有的功能。這種新穎的方法允許解碼系統並行處理所有感測單元的訊息,與現有的用於感測器陣列解碼的時分複用方案完全不同。

該研究的感測器連接網路採用冗餘設計,以確保即使陣列的連接網路部分受損,也能保持正常運作。這種設計特性受到內耳毛細胞和神經元之間多個突觸連接的啟發,如果一條路徑失效,將提供備份路徑。這種冗餘設計不僅增強了系統的抗損傷能力,而且使得更強大的可重構性成為可能,這是在諸如響應式機器人或自適應可穿戴設備等快速變化的應用中特別有用的特性。另外,感測器陣列的樂高式模組化設計也可能降低維護成本,因為相比傳統的多線感測器陣列提出的方案更易於修復。

研究者提出的感測器陣列技術提供了多種潛在的應用。其靈活性和穩健性使其非常適合整合到曲面和在惡劣的環境中工作。它可以適應不同表面的形狀和多模感知需求,同時提供即時數據。研究團隊已經在兩個主要應用中展示了此感測器陣列設計的優勢——一個是壓強感測器陣列,另一個是壓強-溫度多模感測器陣列。後者可用於監測義肢中關鍵的參數,從而提高患者的舒適性和安全性。團隊也介紹了該技術在監測飛機機翼應變分佈的應用潛力,這可能有助於開發更安全、更節能的飛機。

新聞

香港科大與APEL建立聯合實驗室 開發新型健康及環境創新技術

香港科技大學(科大)與Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)共同建立聯合實驗室,就創新的健康和環境技術進行研發及成果轉化,當中包括一種高效持久的環保防蟲噴霧,能驅除床蝨並滅活高達99.9%的高傳染性病毒,細菌和難以殺滅的孢子;以及用於測量環境污染對人類健康所構成風險的人造類器官(artificial organoids),可為香港以至大灣區建立健康監測系統提供重要的數據支持。在香港特別行政區環境及生態局副局長黃淑嫻女士、科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授、義合控股有限公司(義合)主席詹燕群先生以及APEL主席鍾偉强博士的見證下,科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授與APEL董事楊學光博士今日簽署成立科大-AP EnviroSci Ltd環境科學健康與環境創新聯合實驗室(聯合實驗室)備忘錄。其他蒞臨慶祝聯合實驗室成立的嘉賓包括廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰教授、義合行政總裁甄志達先生,以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務副秘書長黃寶基先生。聯合實驗室獲義合旗下附屬公司 APEL提供2,000萬港元啟動資金,將同時研發可用以支持水資源管理、減少並轉化廚餘,以及透過提升空調以至發電廠能源效益來支援脫碳等可持續發展方案。用於驅除床蝨的先進配方,源於科大於全球爆發新冠疫情初期、最早研發的其中一款新型多層次殺菌塗層技術(MAP-1),能持久對抗新冠病毒(SARS-CoV-2)。這個驅除床蝨配方已通過中國內地和瑞士兩個實驗室的認證,證實具有100%驅蝨能力。香港運動員亦將在2024年巴黎奧運會期間使用這款環保防蟲噴霧,以應對歐洲日益嚴重的床蝨問題。該配方亦可在不改變材質的情況下摻入棉、麻等紡織物,為包括病人、長者及嬰兒等衣物服飾,提供持久的抗病毒防護。