新聞及香港科大故事

2024

新聞

香港生成式人工智能研發中心 於香港國際創科展2024展示嶄新人工智能項目

由香港科技大學(科大)領導、多所大學共同參與的「香港生成式人工智能研發中心」(HKGAI)於「香港國際創科展2024」中,首次向公眾展示一系列人工智能科研項目及開發成果。獲香港特區政府的InnoHK創新香港研發平台資助下,HKGAI已開八個人工智能研究項目,為法律、醫療和創意等不同界別,度身訂造基礎模型,貢獻香港以及其他粵港澳大灣區的城市。HKGAI在「香港國際創科展2024」上首度展示了十項生成式人工智能服務和應用,讓參觀者可親身體驗創新科技。這十項服務和應用均透過HKGAI自主開發的模型而製作,包括:「專家諮詢服務機器人」:能實時讓用戶獲得法律顧問、導遊等各行各業的的資訊;「跨越時空的相遇」:讓公眾上載一張照片後,即可自動生成動畫及合成照片;「AI火眼金睛,讓深度偽造無處遁形」:一個利用深度鑒偽技術,即時分辨圖片真偽的軟件;「芳華再現」:讓昔日傳奇巨星重生,演繹當代新曲;「人工智能將故事秒變視頻」:輸入句子即可轉化成高清影片的文字影片頻轉換技術;「三維圖像內容生成」:能將平面圖轉化成人工智能製作的高清3D圖像的三維模型生成技術;「未來寫作助手」:可輔助日常所有文書工作、提升工作效率的;人工智能繪製《未來千里大灣區》:由人工智能創作的粵港澳大灣區11座城市之貌;「我AI唱歌」應用程式:讓公眾上載聲音樣本後,即可以自己的聲線演繹不同歌曲;「智能照片日記」:由人工智能技術分析日常照片,並根據影像內容及情緒,自動生成為日記本身是人工智能領域的國際權威學者、科大首席副校長兼HKGAI中心主任郭毅可教授表示:「HKGAI首個自主訓練的基礎大模型已初步完成,該大模型支援中文和英語,是本地首個自主研發的基礎大模型,為香港開創人工智能創新的新里程。」

新聞

「Timeout HKUST」載譽歸來 衛衣設計比賽激發師生無限創意

一場充滿時裝設計創意的盛宴今日卻在你意想不到的香港科技大學(科大)校園上演﹗作為備受矚目的科大衛衣(Hoodie)設計大賽決賽,六位科大模特兒身穿六項衛衣設計作品,青春活潑地登上時裝天橋展現科大社群獨特的創作意念。早前開展的科大衛衣(Hoodie)設計大賽獲學生及教職員熱烈參與,合共徵集逾百項參賽作品,而決賽天橋秀更為今日第二屆「Timeout HKUST」活動增添一道亮麗風景線。

活動現場氣氛熱烈,最後由科大師生和評審團一同選出「最佳衛衣設計」及「最佳模特兒」,並由校長葉玉如教授、大學評議會主席兼校董會成員曾建中先生和協理副校長(環球事務及傳訊)陳佩珠女士頒獎。此外,工作時工作、學習時學習、行樂時行樂,再度貫徹今年的「Timeout HKUST」活動,一眾大學管理層在內的數百名師生和校友,一起停一停 、 玩一玩,體驗「古怪冰壺」、「一擊即中」、「節拍變奏」、「乒乓灌籃」等攤位遊戲,以及體驗由科大學生輔導中心和科大深度遊帶來的精彩活動。

新聞

科大校長葉玉如牽頭舉辦大灣區國際科創峰會、與海内外教育領袖共話全球合作、教育與創新

粵港澳大灣區院士聯盟(院士聯盟)主辦的「第二屆大灣區國際科創峰會」(峰會)4月3日在香港科學園舉行,匯聚了區內及海外逾200位知名院校代表、政府官員以及業界專家,共同探討科技創新與國際教育合作的未來前景,為打造香港乃至粵港澳大灣區成為國際教育中心貢獻力量。

粵港澳大灣區院士聯盟理事會主席、香港科技大學(科大)校長葉玉如教授在峰會上代表主辦方致歡迎辭。她表示很高興藉此次峰會邀得政府官員及各界學者集聚一堂進行深入交流,強調在新時代的機遇和挑戰面前,國際合作和交流對於高等教育的發展至關重要,期望各方能共同努力,攜手邁向卓越,為社會進步作出更大貢獻。

峰會期間,葉玉如教授以「高等教育賦能未來」為題發表主題演講。她指出,當前世界面臨氣候變遷、公共衞生危機、資源緊缺等重大挑戰,科技正以前所未有的速度發展,從根本上重塑大家的生活、工作和學習方式,高等教育機構應在引領社會適應新時代變化中扮演關鍵角色。葉教授在演講中介紹了科大在教育、科研以及知識轉移三大領域的創新舉措,旨在培養具有創新精神和國際視野的人才,同時通過突破性的科研成果,為國家和區域重大需求、全球重大挑戰提供解決方案,服務社會。科大已培養出超過1,700多家公司,包括9家獨角獸以及11家上市公司,合共為社會創造了逾4,000億港元的經濟效益。

此次峰會設有兩個校長論壇。其中,葉玉如教授主持了以「高等教育機構國際合作」為主題的校長論壇,邀請多所内地及海外知名大學校長分享其國際合作策略和經驗,共同展望未來教育的發展,包括藤田醫科大學、阿卜杜拉國王科技大學、新加坡國立大學以及北京大學等。

新聞

科大夥金管局及香港貨幣及金融研究中心合辦國際會議 匯聚亞歐美多地專家獻策央行數碼貨幣發展

為探索央行數碼貨幣(CBDC)的發展潛力,香港科技大學工商管理學院(科大商學院)與香港金融管理局(金管局)以及金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心,今天聯合舉辦「央行數碼貨幣和支付系統國際會議」。

會議吸引了國際貨幣機構、亞洲、歐洲及北美洲地區的中央銀行及學界專家,以及金融機構及金融科技企業的從業者參與,一同探討包括政策影響、技術創新、營運挑戰及行業動態等CBDC關鍵議題。

金管局總裁余偉文先生於會上致主題演講,而國際貨幣基金組織(IMF)貨幣與資本市場部副主任何東博士則就「CBDC與貨幣政策」發表主題演講,揭開會議序幕。透過專題討論及簡報,會議講者還就有關CBDC的廣泛議題,分享精闢見解。

科大商學院院長譚嘉因教授表示:「CBDC作為一種創新形式的數字貨幣,具備提高金融生態系統及整體經濟交易效率的潛力,成就全球金融業變革。各地央行也正積極探索釋放其潛力的方法。要於批發和零售層面多方面推展CBDC,需要先解決技術、宏觀經濟及金融等不同領域帶來的挑戰。藉著促進跨學科討論、研究協作及知識交流,大學可於此發揮重要作用。我們衷心感謝金管局及香港貨幣及金融研究中心與我們聯手舉辦這次國際會議。」

憑藉其在金融科技的跨學科專長,科大商學院致力於推動CBDC的探討與項目研究,包括行業研究、公眾意見調查、研討會,以及數碼港元用例試驗,並積極連繫有關持份者。兩名科大商學院的教授亦為金管局CBDC專家小組成員,協助探究CBDC相關題目,推動香港成為主要金融科技樞紐。

本次會議共設兩場專題討論,其中一場聚焦各地探討及實施CBDC帶來的啟示,講者包括來自阿聯酋央行行長顧問李樹培先生、金管局助理總裁(金融基建)鮑克運先生,以及菲律賓中央銀行副行長Mamerto E. TANGONAN先生,國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心主管Bénédicte NOLENS女士主持研討。

新聞

科大與同濟大學攜手培育人才共創未來

香港科技大學(科大)與同濟大學繼去年簽署本科生交換協議後,雙方再次就人才培育、科研創新與國際合作等領域深入交流,共商合作大計。

科大校長葉玉如教授、首席副校長郭毅可教授、霍英東研究院院長吳宏偉教授、工學院院長羅康錦教授、工商管理學院院長譚嘉因教授及協理副校長(環球事務及傳訊)陳佩珠女士在4月9日與同濟大學黨委書記方守恩及其代表團進行了富有成效的討論。雙方根據各自區域優勢,達成在人才培育、科研創新與產學融合等領域開展更廣更深合作的共識,並與工學院、理學院以及工商管理學院簽署了聯合培養合作協議。雙方亦探討牽手兩校優質國際合作夥伴,共同擴大國際網絡的“1+1+1” 高校夥伴合作模式。

代表團隨後參觀了材料表徵與製備中心、先進顯示與光電子技術國家重點實驗室、逸夫演藝中心及李兆基圖書館。

是次交流為科大同濟合作奠定堅實基礎,雙方將繼往開來,培育人才,促進科技創新,造福社會。

新聞

科大與清華研究團隊合作提出一種電控奈爾矢量180° 翻轉機制

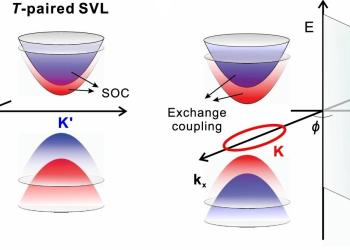

香港科技大學(科大)和清華大學(清華)的研究團隊共同合作,在理論上提出了一種新的電控奈爾矢量180° 翻轉機制,並在具有 C配對自旋能谷鎖定(C-paired spin-valley locking,C-paired SVL)的自旋劈裂能帶結構反鐵磁體(也稱為交錯磁體)中完成了實驗驗證。這一實驗證明了反鐵磁材料操縱奈爾矢量的能力,為製造超快記憶體裝置帶來新希望。

由於反鐵磁自旋電子學器件,具有製造用於現代高性能資訊科技的超高密度、超快速的反鐵磁儲存潛力,一直備受學界和業界的關注。為了生產以方向相反的奈爾矢量作為二進位 「0」和「1」的電控反鐵磁記憶體裝置,實現電控奈爾矢量180° 翻轉是一個長期目標。此前,反鐵磁翻轉機制的最新技術一直被限制在 90° 或 120° 翻轉奈爾矢量上,這不可避免地需要多個寫入通道,從而與超高密度集成相矛盾。該研究團隊對電控奈爾矢量180° 翻轉的研究結果,使得自旋劈裂反鐵磁體成為超快記憶體裝置的新潛在材料。

在共線反鐵磁體中,奈爾矢量 n 的兩個穩定狀態 n_+ 和 n_- 被對稱的能壘隔開。施加的外磁場與DMI 引起的微小磁矩相互作用,造成了能壘的不對稱性,這亦是科大物理學系副教授劉軍偉團隊提出的新機制。然後,類阻尼的自旋軌道矩 [2] 可以用來驅動奈爾矢量越過從 n_+ 到 n_- 的能壘,但不能越過相反的能壘(圖1a)。如圖1b所示,原子自旋模型類比顯示,n 可以在0.1納秒內被決定性地翻轉到狀態 n_+ 或 n_-。反常霍爾電導從緊束縛模型的自旋劈裂能帶上的非零貝利曲率積分得到,且表現出對這兩個狀態 n_+ 和 n_- 的高靈敏度,如圖1c所示。

在清華大學材料學院潘峰教授和宋成教授的帶領下,實驗製備的反鐵磁 Mn5Si3 薄膜實現了良好的迴圈性能(如圖1d所示),這意味著電流驅動的奈爾矢量 180° 翻轉具有魯棒性和可持續性。

新聞

港科大張利民教授:數字孿生預防災害

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Professor Limin Zhang, Head and Chair Professor of the Department of Civil and Environmental Engineering, was awarded the inaugural National Engineer Award in January 2024. He was the only scholar from higher education institutions in the Hong Kong Special Administrative Region to receive such a prestigious accolade.

新聞

科大校長葉玉如牽頭舉辦大灣區國際科創峰會、與海内外教育領袖共話全球合作、教育與創新

粵港澳大灣區院士聯盟(院士聯盟)主辦的「第二屆大灣區國際科創峰會」(峰會)於4月3日在香港科學園舉行。峰會匯聚了區內及海外逾200位知名院校代表、政府官員以及業界專家,共同探討科技創新與國際教育合作的未來前景,為打造香港乃至粵港澳大灣區成為國際教育中心貢獻力量。

作為粵港澳大灣區院士聯盟理事會主席、香港科技大學(科大)校長葉玉如教授在峰會上代表主辦方致歡迎辭。她表示很高興藉此次峰會邀得政府官員及各界學者集聚一堂進行深入交流,強調在新時代的機遇和挑戰面前,國際合作和交流對於高等教育的發展至關重要,期望各方能共同努力,攜手邁向卓越,為社會進步作出更大貢獻。

峰會期間,葉玉如教授以「高等教育賦能未來」為題發表主題演講。她指出,當前世界面臨氣候變遷、公共衞生危機、資源緊缺等重大挑戰,科技正以前所未有的速度發展,從根本上重塑大家的生活、工作和學習方式,高等教育機構應在引領社會適應新時代變化中扮演關鍵角色。

此次峰會設有兩個校長論壇。葉玉如教授主持了以「高等教育機構國際合作」為主題的校長論壇,邀請多所大學校長分享其國際合作策略和經驗,共同展望未來教育的發展。此外,葉玉如教授還參與以「建設粵港澳大灣區成為國際教育中心」為主題的校長論壇。在論壇上,葉教授指出香港科技大學(廣州)是建設高水平示範性合作大學的創新實踐。科大香港和内地校園建立的高效溝通機制,對於保障兩校之間緊密合作、實現共贏至關重要,同時為推動大灣區高等教育融合發展作出有益探索,貢獻大灣區建設成爲國際教育中心。

作為教育和技術領域的先驅者,科大致力推動跨界別和跨界限的對話。通過匯聚學術界、政府和工業界的專家,是次峰會促進了寶貴的交流,塑造了高等教育的未來形態。